В Каменске-Уральском произошёл необычный случай: 16-летняя девушка вышла замуж за 65-летнего профессора юридических наук из местной юридической академии, проживающего в Ноябрьске. Инициатором брака выступили мать и бабушка Александры, рассчитывавшие на финансовую поддержку и возможность получения...

Могут ли привести к войне разногласия по поводу трактовки истории? Еще как могут, но дело тут не столько в большой любви операторов политических систем к истории, сколько в стремлении удержать...

Еврейский вопрос в свете Великой Победы 1945 года.

Российская компартия официально реабилитировала Сталина.

Василий Водовозов о знакомстве с молодым Лениным.

«Жили лучше всех в СССР…» |

| 06 Июля 2018 г. | |

|

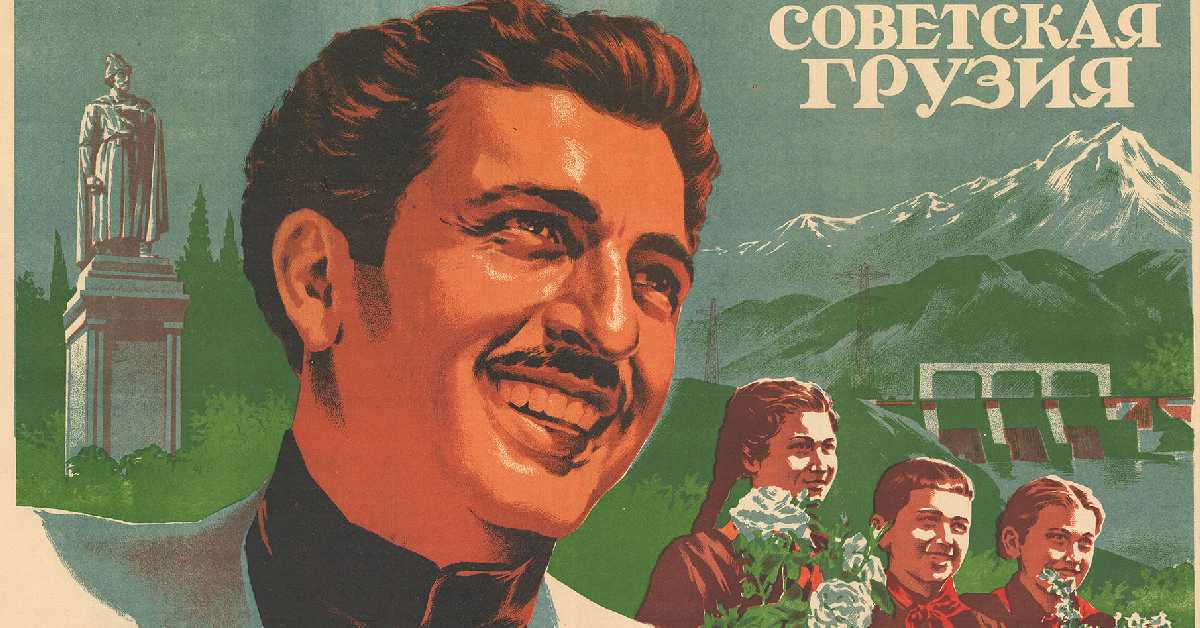

Недавние антирусские, точнее, шовинистические филиппики г-на Кикабидзе привлекли к себе внимание. Ведь своё признание артиста, причем оплачиваемого по самым высоким ставкам в СССР, он обрёл именно в России, еще в начале 1970-х. Да и не он один в художественно-артистической элите Грузии получил такие привилегии в СССР. Подобные высказывания напоминают и о более серьезных фактах: в частности, о многолетнем содержании Грузинской ССР, что называется, по высшему разряду за счет советского государства и, прежде всего, РСФСР. И о том, к чему это привело...

Весьма характерна в связи с этим оценка ситуации в Закавказье Мюнхенского института по изучению истории и культуры СССР (закрыт в 1972 г.): «...В Москве после Сталина всерьез опасались реставрации националистических настроений, а затем и требований в ряде союзных республик. Особенно в Армении, Грузии и Прибалтике, поскольку взамен сталинского контроля за всем и вся Москвой была выбрана поэтапная либерализация управленческих и пропагандистских функций союзного Центра». Далее поясняется: «То есть всё больше полномочий направлялось на места, но местные послесталинские власти в большинстве своем либо были неспособны грамотно управлять своими «вотчинами» в интересах СССР, либо перестали скрывать свой русофобский и, по сути, антисоветский национализм, потворствуя “низовому” национализму и даже регулируя его с целью расширения экономических, социальных и других преференций для союзных республик». А преференции эти были гарантированы. Ибо «...власти ряда союзных республик после 1953 г. прямо или косвенно шантажировали Москву тем, что, дескать, мы не сможем контролировать ситуацию, если не будет увеличиваться финансирование той или иной союзной республики. Москва, естественно, была вынуждена выполнять эти, причем всё более частые запросы, во всё большем объёме». А местные власти «уже не опасались и не опасаются «сталинских» мер против проявлений национализма, антисоветизма, как и против фиктивных рапортов о перевыполнении пятилетних планов». Примечательные публикации на темы отечественной (и не только) истории

...И много других публикаций на эту тему Там же отмечается, что известные события 1956-го и 1961-го в Тбилиси и Гори (репрессии против просталинских демонстраций) были восприняты в Грузии двояко: с одной стороны, Москва подтвердила свой «неоколониально-великодержавный» курс в отношении Грузии под официальной ширмой послесталинской либерализации, обозначенной ХХ съездом КПСС. А с другой – борьба за сталинизм и со сталинизмом, по крайней мере, в Грузии, – «составная часть борьбы за национальное возрождение».

В то же время, «шельмование Сталина впрямую ущемляет, как и прежде, национальную гордость грузинской нации, ибо ее представитель – выдающийся, в любом случае, – возглавлял советское государство в течение 30 лет». С такими оценками вполне можно согласиться. Тем более что частые споры по тем или иным вопросам между Тбилиси и грузинскими автономиями в сталинский период решались исключительно в Москве. И необязательно – в пользу руководства Грузинской ССР (например, по использованию осетинского, аджарского, абхазского языков в официальных документах и по обучению этим языкам в школах и вузах нацавтономий; по уточнению их границ с остальной территорией Грузинской ССР; по экономическим связям этих автономий с граничащей с ними РСФСР). А это тоже подпитывало пока еще «неофициальную» совето- и русофобию в руководящих кругах этой республики. Кстати, сам Сталин разъяснил на XII съезде РКП (б) (апрель 1923 г.) главные причины создания в составе Грузии в 20-х – начале 30-х Аджарской, Абхазской АССР и Юго-Осетинской АО. И фактически спрогнозировал нарастание «великогрузинской» ксенофобии: «...Возьмем Грузию. Там более 30% негрузинского населения: среди него армяне, абхазцы, аджарцы, осетины, татары, русские, греки. Но во главе везде там стоят грузины. Причем среди части грузинских коммунистов родилась и развивается идея – не очень считаться с этими «мелкими» национальностями: дескать, они менее культурны, менее развиты, а посему можно не считаться с ними. Что и есть шовинизм». Характерна также оценка данных факторов Евгением Гегечкори (1881–1954), главой МИДа независимой Грузии (1918–1921 гг.) и последним премьер-министром (1952–1954 гг.) правительства Грузии в изгнании. Вот что писал Гегечкори в середине марта 1953-го, т.е. вскоре после кончины Сталина: «...Он проводил в Грузии ту же русскую империалистическую политику, насаждая русскоязычие и, кроме того, способствуя – ввиду наличия внутри Грузии автономий – популяризации абхазского, аджарского и осетинского языков взамен грузинского. Такая линия породила скрытое сопротивление советской политике в Грузии. А следом, в той или иной форме, стала – тоже на всех уровнях – активнее проявляться русофобия, тогда еще скрытая». Тем временем, передача большинства центральных полномочий с конца 50-х – начала 60-х в союзные республики отнюдь не сопровождалась подготовкой и выдвижением там именно интернациональных, точнее, непронационалистических управленческих кадров. Ибо кадровые вопросы, связанные со сферой управления и пропаганды, тоже стали к середине 60-х прерогативой в основном властей союзных республик. И прежде всего – во внутренних районах этих республик. Поэтому с начала-середины 60-х Москва, главным образом, «проштамповывала» кадровые рекомендации/назначения центральных республиканских властей.

И, если в 60-х этот показатель составил около 40%, то к концу 80-х он вырос более чем вдвое: до 85%. Что же касается СМИ, научно-исследовательских институтов, учреждений культуры и науки Грузинской ССР, то лишь около 10% руководящих кадров к середине 80-х составили выдвиженцы центральных, т.е. общесоюзных профильных органов. С учетом же упомянутых факторов эти кадры в Грузии наверняка были, в той или иной мере, «пропитаны» совето- и русофобским национализмом (схожие кадровые пропорции активно развивались с конца 50-х в республиках Прибалтики, на Украине, в Армении, Азербайджане, Узбекистане). Немаловажное значение имел и финансово-экономический фактор. Если точнее, Грузия в 1950-х – середине 80-х была одним из лидеров среди союзных республик (наряду с прибалтийскими, Арменией и Азербайджаном) по централизованным капиталовложениям в экономику и социальную сферу. Подчеркнем еще раз: послесталинское руководство страны считало Грузию, Армению и Прибалтику наиболее уязвимыми, опасными «точками» в контексте сохранения единого советского государства. Значит, эти регионы поскорее должны были стать «витриной» реального социализма. Вот что пишет об этом директор Института стратегии управления (Тбилиси) Петр Мамрадзе (подробнее см. «Спутник-Грузия» от 18 августа 2016 г.): «В составе бывшего СССР Грузия была самой богатой республикой. Люди помнят, что они жили лучше всех в СССР, и что всё у них было гарантировано. Потому неудивительно, что люди старше 35 лет у нас часто говорят о том, как было замечательно. После Сталина 6–8% грузинской благодатной земли оставались в частных руках. По Союзу это было, в среднем, 2%. Но на этих 6–8% грузинские крестьяне, которые формально были колхозниками, получали около 70% от общего урожая республики. И всё это можно было беспрепятственно вывезти на рынки в той же Москве, в Ленинграде, других местах РСФСР. Эта деятельность была настолько многолетней и доходной, что торговцы и их семьи могли позволить себе каждый год покупать советские легковушки, например, "Жигули" — самый престижный автомобиль в 70-х – начале 80-х». Эти оценки подтверждаются статистикой Госплана СССР. А именно: совокупный стоимостной объем потребления товаров и услуг в Грузинской ССР в 60-х – 80-х был вчетверо, а то и впятеро больше в сравнении с объемами производства товаров и услуг в самой Грузии. Эта же «планка» в РСФСР была на уровне не более 70%. Средний уровень зарплат, пенсий, стипендий и соцпособий в тот же период в Грузии был минимум на 20–25% выше, а розничные цены и тарифы – на 25–35% ниже, чем в РСФСР. В структуре же занятости в производственных отраслях (включая энергетику, железные дороги, нефтегазопроводы, морские порты) доля русского трудоспособного населения в Грузинской ССР в те же годы превышала 60%, а грузинского – едва достигала 30%. Зато в сфере услуг (торговля, медицинское, курортное обслуживание, стройбригады, межрайонные автоперевозки, сфера такси и т.п.) доля русского трудоспособного населения была лишь около 25% – вдвое ниже в сравнении с грузинским. Кроме того, с начала 60-х свыше половины выручки предприятий разных отраслей в этой республике, в т.ч. минимум треть их инвалютной выручки, оставалась в их же распоряжении. Нечто схожее имело место в республиках Прибалтики и Азербайджане. Но в РСФСР минимум 75% «обычной» и почти 95% валютной выручки предприятий поступало в советский госбюджет.

А вот в её теневом секторе, составлявшем с середины 60-х, по многим оценкам, минимум 40% реального ВВП Грузинской ССР, число лиц грузинской национальности стабильно превышало 70%. При этом теневой сектор Грузии наладил и поддерживал вполне надежные связи со своими «опекунами» в местных и общесоюзных структурах. Опасения же руководства страны, как мы отметили, насчет усиления центробежных тенденций в Грузинской ССР, можно сказать, надёжно страховали тамошних «цеховиков» от выкорчёвывания теневого сектора посредством союзных МВД и КГБ. Как пояснил автору Малхаз Гаруния, бывший работник комиссии партконтроля ЦК Компартии Грузии, «если и прижимали “цеховиков” и их визави во властных структурах, то, образно говоря, лишь “грибницу” этой целостной системы. Для показушной отчетности. Ибо никто: ни в Тбилиси, ни, тем более, в Москве – не был заинтересован в разрушении коррупционной пирамиды, сложившейся из теневого бизнеса и его покровителей в местных и общесоюзных структурах. Причем теневые дельцы пренебрежительно высказывались о русских, привыкших к лишениям, но особенно – о русских партгосчиновниках, “многие из которых предрасположены ко взяткам и обману вышестоящего начальства”, как утверждали теневики со знанием дела. А по сути, они платили партгосноменклатуре за привилегированное положение Грузии в составе СССР». Схожее мнение у Эрика Смита, эксперта Международного центра Вудро Вильсона: «Грузинская ССР сыграла значительную роль в формировании теневой экономики Советского Союза, формируя рынок позднего СССР». Более категоричное мнение у Вадима Андрюхина, главного редактора информационно-аналитического агентства «Посольский Приказ» (РФ):

Притом все последние грузинские «постсоветские правители были "выращены" в недрах местной номенклатуры, где места сторонникам России, конечно, не нашлось». Более того: совето- и русофобия властей советской Грузии, вкупе с их влиянием на руководство СССР, проявилась еще в 1954-м, когда куратор Грузинского легиона СС Шалва Маглакелидзе, будучи с 1949 г. в группе советников первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра, был похищен в 1954 г. в Мюнхене советскими спецслужбами. Однако по настоянию руководства Грузинской ССР он был вывезен в Грузию, где так и не был репрессирован. Точнее, по данным украинского политолога и историка Алексея Попова (см. еженедельник «2000», Киев, 11.12. 2008 г.), «Маглакелидзе не подвергался лишению свободы, спокойно доживая свои дни в Рустави (умер в 1970 г.). Можно ли представить, чтобы такое произошло с русским, украинским, прибалтийским коллаборантом аналогичного ранга? Думаю, нельзя. А происходило это при Хрущеве. Скорее всего, это еще одно свидетельство “привилегированности” грузин в СССР».

Потому уже в начале 70-х стала проводиться линия ее властей по вытеснению русских с руководящих должностей любого ранга в Грузинской ССР. Что, естественно, привело к сокращению доли русского населения в нацсоставе жителей Грузии. Согласно всесоюзным переписям, в 1959-м этот показатель превышал 10%, а в 1989 г. – составил лишь 6,3%. В свою очередь, комплекс упомянутых взаимосвязанных факторов легализовал там националистические настроения уже в конце 1970-х. Когда, напомним, во многих городах Грузии – без серьезного противодействия со стороны не только местных, но и общесоюзных правоохранительных органов – состоялись демонстрации против «русификации Грузии и ее истории» с требованием включить в новую Конституцию Грузинской ССР (1978 г.) пункт о государственном статусе грузинского языка. До 70% участников этих демонстраций были люди младшего и среднего возрастов (15 – 40 лет). Причем, по имеющимся данным, уже к тому времени в Грузии нелегально или полулегально действовало около 10 группировок, требующих государственного статуса для грузинского языка и упразднения нацавтономий в Грузии. А также – «воссоединения» с регионом Адлер-Сочи-Красная Поляна-Туапсе (был в составе Грузии в 1918 – 1920-м гг.) и с Карачаевским, т.е. южным регионом Карачаево-Черкесской АО Ставрополья (был в составе Грузинской ССР в 1943 – 1956 гг.). Кстати, Грузия и поныне предъявляет те же претензии к России.

Москва же снова решила не рисковать, и соответствующий пункт был внесен в Конституцию Грузинской ССР. А следующий этап тамошней русофобии инициировала лицемерная, если не провокационная, резолюция XIX конференции КПСС (июль 1988 г.): «...Следует проявлять больше заботы об активном функционировании национальных языков в различных сферах государственной, общественной и культурной жизни. Поощрять изучение языка народа, именем которого названа республика, проживающими на ее территории гражданами других национальностей, в первую очередь детьми и молодежью». А намеренно провокационное использование военной силы в Тбилиси в 1989 г. против демонстрантов, уже впрямую требующих независимости Грузии, стало заключительным этапом в продвижении ее к выходу из СССР. И неудивительно, что после этого русофобия стала, без преувеличения, запредельной на всех уровнях в республике. Параллельно стал быстро развиваться военно-политический конфликт Тбилиси с Абхазией и Южной Осетией, с небезызвестными последствиями... Так что скандальные высказывания Вахтанга Кикабидзе и иже с ним – это всего лишь плачевные плоды хотя и не афишируемой, но целенаправленной политики властей Грузинской ССР с середины 1950-х и подыгрывавшего им послесталинского руководства СССР. Вахтанг Кикабидзе: «Я очень обрадовался распаду СССР»

Еще интересные статьи:

Читайте на портале moi-goda.ru еще биографии выдающихся людей:

|