20 июля исполнится 85 лет Давиду Тухманову.

Могут ли привести к войне разногласия по поводу трактовки истории? Еще как могут, но дело тут не столько в большой любви операторов политических систем к истории, сколько в стремлении удержать...

Еврейский вопрос в свете Великой Победы 1945 года.

Российская компартия официально реабилитировала Сталина.

Василий Водовозов о знакомстве с молодым Лениным.

Ночь с Вампиловым у печки |

| 15 Августа 2025 г. |

|

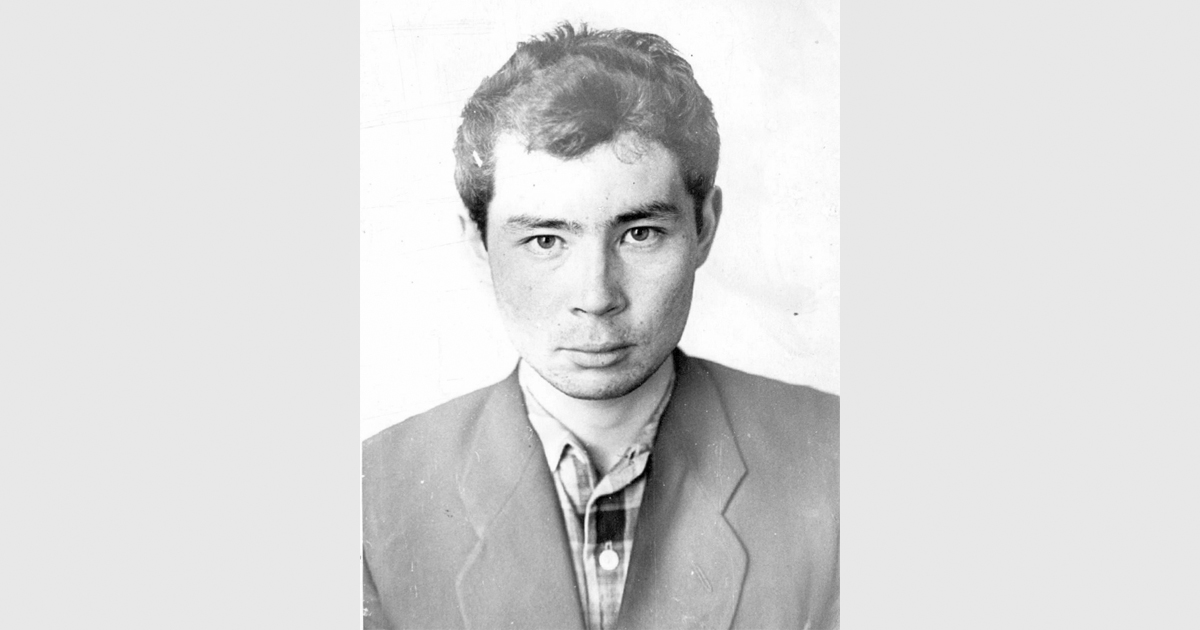

Его день рождения – на днях (19 августа). И хотя цифра 88 выглядит внушительно, он для всех и навсегда остался молодым…

На сегодня об Александре Вампилове написано гораздо больше, чем написал он сам за свою короткую жизнь. Театроведы и вампиловеды искали и находили в его пьесах следы влияний драматургов всемирной известности. Они так увлеченно и искренне делали это, что порой забывали сказать главное: Вампилов был самим собой, он привнес в мир человеческих судеб, который хорошо знал, свое понятие доброты, достоинства и чести. И потому стал интересен как личность неповторимая, непохожая на других, и в то же время типичная для своего времени, в котором он жил и творил. Истоки его творчества хорошо отследили мои товарищи – однокурсники Вампилова по Иркутскому университету Виталий Зоркин, Игорь Петров, Андрей Румянцев. Каждый из них вышел к читателям со своими книгами воспоминаний благодаря Фонду Вампилова, возглавляемого много лет Виталием Константиновичем Венгером, народным артистом СССР. Читая великолепные страницы воспоминаний моих друзей-однокурсников, я был рад, что они смогли передать атмосферу тех наших студенческих лет, когда начиналось творчество Вампилова и – нас самих. Ведь все мы приобщались к великому миру литературы в университете, старались привнести в него что-то свое. Вампилов подсматривал и подслушивал сюжеты из жизни студентов, своих друзей и знакомых и выносил свои первые литературные опыты на суд литературного объединения университета, руководимого демократичным профессором Василием Прокопьевичем Трушкиным. Помнится мне, как красиво тот умел хохотнуть, слушая юмористические рассказы Вампилова в его исполнении, давая без лишних слов пояснений понять, что автор на верном пути. Не обходилось без замечаний, но часто следовал вердикт: «Можно печатать в нашей университетской многотиражке». Этой фразы ждал каждый из нас, но не всем удавалось ее услышать. Мне – тоже. Может быть, поэтому я выбрал другой путь: стал чаще бывать в редакции газеты «Советская молодёжь», где работали, по моим тогдашним понятиям, небожители. Их фамилии были почти в каждом номере, а потому у всех на слуху – Юрий Балакирев, Леонид Ермолинский, Альберт Гурулев, Анатолий Шастин, Леонид Красовский, Людмила Иванова, Галина Клепцова (Шмулевская), Евгений Корякин, Грета Забелина, Иннокентий Сюрков, Сергей Иоффе, Елена Жилкина. А «главным дирижером» этого редакционного оркестра был рыжеволосый Леонид Чуркин. Сам он писал мало в свою газету, разве что передовицы. Но был хорошим организатором. Это он учредил в редакции «Школу юнкоров», в нее-то я и зачастил со своими первыми заметками. В этой школе я впервые узнал, что существуют не только «заметки», но и такие газетные жанры, как информация, зарисовка, очерк, фельетон, статья, корреспонденция и так далее. Писать их в университете, на филологическом факультете, нас не учили, а в области потребность в журналистах была, и потому первый набор на отделение журналистики нашего факультета был сделан лишь в 1961 году, когда мы (в том числе и Вампилов) уже получили дипломы, в которых о специальности было написано так: «Учитель русского языка и литературы средней школы. Филолог». Эту же специальность, кстати, получил Валентин Распутин, окончивший факультет в 1959 году, и сотни других выпускников филфака ИГУ. Филологов в те годы охотно брали работать в редакции газет, на радио и телевидение потому, что все они, за редким исключением, могли писать, логично излагать свои мысли. Штатные сотрудники правили тексты и направляли нас, внештатников, на разные молодежные мероприятия. Распутина и Вампилова в редакции газеты «Советская молодёжь» заметили быстро и пригласили работать в штате, хотя и тот, и другой еще были студентами. Что касается меня, то я поехал по окончании университета работать в Зиму, в районную газету, имея удостоверение слушателя «Школы юнкоров» газеты «Советская молодёжь» (кстати, храню его до сих пор). Саша Вампилов, даря свой рассказ «Станция Тайшет», напечатанный в альманахе «Ангара», одному из своих однокурсников, приписал к нему от руки такую фразу, переделав окончание своего повествования: «Боря выругался. И мы стали работать в газете. Мы – сбежавшие от педагогики». А сбежали мы, как уже было сказано, в редакции разных газет. Меня приняла зиминская «Знамя труда», вскоре переименованная в «Ленинский путь» – с появлением новой структуры управления сельским хозяйством страны при Н. С. Хрущеве, объединившей колхозы и совхозы Иркутской области. Газета стала органом парткома этого управления, распространялась на пять территорий области – Куйтунский, Зиминский, Заларинский, Балаганский и Усть-Удинский районы. В других районах, кроме Зиминского, газеты были упразднены. А в Зиме, где базировалось управление, оставлена. Начальник управления Н. П. Апрелков и секретарь парткома П. А. Мосягин стали летать на самолетах в дальние хозяйства. Нередко брали с собой в командировки сотрудников «Ленинского пути». Я не был исключением. Более того, познать «площадь Франции» в своей Иркутской области мне хотелось всегда. Но я по-доброму завидовал Вампилову и Распутину, которые под своими публикациями в газете подписывали места пребывания – Усть-Илимск, Невон, Седаново или Тофалария, Алыгджер (село в Нижнеудинском районе Иркутской области). В этих местах я тоже побываю, но позднее. А пока я работаю в «межрайонке». Поиск передового опыта сельхозпредприятий и показ его через людей – главная задача нашего редакционного коллектива. …Продолжительный звонок нашего редакционного телефона подсказал, что это межгород. – Виталик, это ты? Я тебя сразу узнал, когда ты сказал «Слушаю», – звонил Саня Вампилов. – Понимаешь, старик, у меня командировка в Зиминский район. Значит, скоро увидимся. Закажи, пожалуйста, мне место в гостинице… – Ты меня, Саня, обижаешь… Какая гостиница?! Я живу с родителями, их дом – на две половины по Советской, 34 – это недалеко от Госбанка и вокзала. Вторая половина дома – моя. Да и вообще я тебя ни в какую гостиницу не отпущу – увидимся, надо поговорить… – Хорошо! Адрес твой записал. Встречать не надо. Сам не знаю, каким поездом выезжаю. Но найду. В крайнем случае – в редакции. В редакцию Саня пришел прямо с поезда. Его появление никого из моих коллег не удивило, – новые люди в редакцию приходят каждый день, – а вот меня обрадовало несказанно. Еще бы! Пять лет совместной учебы в Иркутске. Виделись каждый день. И вдруг на целых два года – разлука! Правда, разлука без скуки – газетная работа такая, что только успевай поворачиваться. Нынче здесь – завтра там. А потом садись и «выписывайся», ответственный секретарь уже ждет запланированный в номер материал. Зная эту редакционную суету, Саня сказал: – Пойду в партком. Узнаю, где живет моя доярка, как к ней добраться. Заодно командировку отмечу. – О какой доярке говоришь? – спрашиваю. Саня называет фамилию, говорит, что она – комсомольского возраста. Скоро выборы в областной совет депутатов трудящихся. Собрание коллектива, где она работает, выдвинуло ее от Зиминского района – вот и задание молодежной газеты – написать о ней. Сейчас уже не вспомню фамилию той доярки-комсомолки. Но хорошо помню, что, услышав о цели командировки Вампилова, я тут же решил: – Поедем к ней вместе. Редактор меня отпустит. Из парткома Вампилов позвонил мне: – Оказывается, ехать к доярке надо в Новолетники. Автобус туда идет утром. Я возьму два билета. Ты со мной? – Конечно. Жду тебя дома после работы. Не вздумай уйти в гостиницу!.. – Не уйду – как договорились. Ужин в доме моих родителей был недолгим. Нам с Саней хотелось поговорить, и было о чем. Но мои родители, узнав от меня, что родители Сани – тоже учителя (сами они по многу лет отработали учителями начальной школы), стали расспрашивать его, что преподают его родители – Анастасия Прокопьевна и Валентин Никитович. – Мама моя – математик. А отец был учителем русского языка и литературы. – Почему был? – Потому что взяли его под арест по лживому доносу в год топора, в 1937-м, а расстреляли в 38-м. Я родился в год его ареста. Это был год столетия смерти Пушкина. Поэтому меня назвали Александром. Я знал и раньше о происхождении имени моего однокурсника. И бывало не раз, когда мы дружно студенческой компанией отмечали 6 июня, день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Но мои родители слышали об этом впервые. Тогда же, в этот вечер за ужином, мой отец рассказал Саше, что в том злосчастном году он, работая учителем в сельской школе, узнал, что его друг, тоже учитель, был арестован, но по дороге в милицию предложил сотруднику НКВД все деньги, которые взял из дому при аресте. Тот отпустил его за взятку, приказав молчать. Однако с другом – моим отцом он все же поделился своим «секретом». – И тогда я зашил в полу своего пиджака несколько красных купюр на тот случай, если арестуют меня, – сказал отец. Я сам впервые слушал это признание отца, ведь был уже февраль 1963 года, когда правда о сталинских репрессиях, еще не вся, но была сказана народу. Вот и отец мой осмелел и поделился с Саней этим фактом, о котором, видимо, никому до этого вечера не говорил. Даже мне. После ужина и этого совсем невеселого разговора о далеком 37-м мы с Саней ушли на «мою половину» дома спать. Ведь назавтра автобус уходил рано. Значит, и встать нужно было еще раньше. Мы не опоздали к первому и единственному в сутки рейсу автобуса в село Новолетники. Это нынешние пассажиры не знают, что такое ямы и колдобины на дороге в это село… Нам даже не удалось поговорить как следует за время этого рейса. Автобус то и дело бросало по сторонам начавшейся протаивать колеи. Однако нам с Вампиловым было не привыкать к таким дорогам. Их мы выбрали сами. «Трое суток шагать. Трое суток не спать, ради нескольких строчек в газете…» А тут всего несколько часов, и мы уже в отделении совхоза «Зиминский» – селе Новолетники. Здесь я уже бывал не раз. Поэтому рассказал Сане, что в селе живут преимущественно чуваши, предки которых появились здесь в начале века, обжились, освоили местные земли вдоль Оки. Работают не хуже коренных сибиряков.

Тэги: |