|

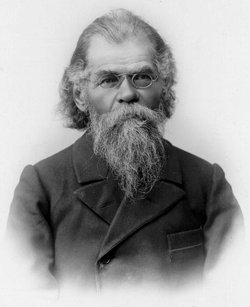

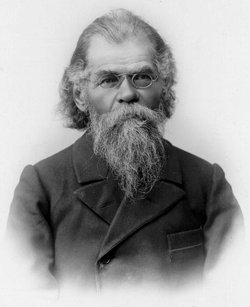

В 1852 году Григорий Потанин окончил Омский кадетский корпус, где подружился с будущим известным казахским учёным и путешественником Чоканом Валихановым. С 1853 по 1858 годы был на военной службе в Семипалатинске и Омске, принимал участие в походе в Заилийский край. С 1859 по 1862 годы учился в Петербургском университете. В 1863—1864 годах он участвовал в экспедиции Струве в область озера Зайсан, где исследовал рыболовство озера и собрал ботаническую коллекцию. В 1865 году Потанин был назначен секретарём Губернского статистического комитета в Томске.

Привлечённый к суду по обвинению в стремлении отделить Сибирь от России, он был приговорён к каторжной работе, которую отбывал в Свеаборге, затем был выслан в город Никольск Вологодской губернии. В 1874 году по ходатайству Императорского русского географического общества Потанин был помилован. В этом же году женился на Александре Викторовне Лаврской. Привлечённый к суду по обвинению в стремлении отделить Сибирь от России, он был приговорён к каторжной работе, которую отбывал в Свеаборге, затем был выслан в город Никольск Вологодской губернии. В 1874 году по ходатайству Императорского русского географического общества Потанин был помилован. В этом же году женился на Александре Викторовне Лаврской.

Весной 1876 года Потанин отправился по поручению географического общества в северо-западную Монголию. Экспедиция в течение двух лет охватила эту страну со всех сторон, были собраны богатейшие данные по всем отраслям географических знаний. За первой экспедицией в 1879 году последовала вторая, имевшая целью изучение центральной части Монголии. Всё добытое в эти две поездки было разработано Потаниным и обнародовано географическим обществом в «Очерках северо-западной Монголии», вышедших в 1883 году.

В начале XX века Потанин вновь возвращается к общественной деятельности, выступает за создание Сибирской областной думы. В 1915 году ему было присвоено звание почётного гражданина Омска, а в 1918 году Временное сибирское правительство присвоило ему звание почётного гражданина Сибири. Умер Григорий Николаевич в Томске, в 1920 году.

***

Человечество обязано цивилизацией двум центрам, лежащим на двух противоположных концах материка Старого Света. Европейская цивилизация зародилась на берегах Средиземного моря, китайская – на восточных окраинах материка. Эти два мира, европейский и китайский, жили отдельной жизнью, едва зная о существовании друг друга, но не совсем без сношений между собою. Произведения и идеи этих отдельных стран передавались с одного конца материка на другой. В промежутке между двумя мирами лежал путь международных сношений, и это общение Востока с Западом вызывало вдоль пути большие или меньшие успехи оседлости и культуры, несмотря на то, что самый путь проходил по местам пустынным, где плодородные участки встречаются урывками и разъединены безводными пространствами. Сибирь, более удобная, чем эти пустыни, для оседлости и культуры, лежала в стороне от этого международного пути и потому до позднейших веков не получила никакого значения в истории развития человечества.

Обоим цивилизованным мирам Старого Света она оставалась даже почти вовсе неизвестною, потому что пределы этой страны были обставлены такими затруднительными условиями, что проникновение в страну представляло серьёзные препятствия.

На севере устья её больших, подобных морским рукавам, рек заслонены льдами Северного океана, по которому только в последнее время проложен путь. На востоке она примыкает к туманному, бурному и мало посещаемому Охотскому и Беренгову морям. От цивилизованного юга Азии она отрезана степями. На западе запирал вход в неё лесистый Урал. При таких условиях сношения с соседними странами не могли развиться, цивилизация не проникала сюда ни с запада, ни с востока, и сведения об этой обширной стране были самые сбивчивые, сказочные. От отца истории Геродота почти до знаменитого имперского посла Герберштейна вместо достоверных сообщений о Сибири передавались только басни. Или рассказывали, что на крайнем северо-востоке живут одноглазые люди и грифы, стерегущие золото; или передавали, что там люди заключены за горами, имеющими только одно отверстие, через которое они выходят раз в год для торговли; или, наконец, уверяли, что они на зиму погружаются в спячку, как животные, примерзая к земной поверхности посредством жидкости, которая вытекает из их носа. Сказочность известий свидетельствует, что во все время, пока складывалось Русское государство, сношения с Сибирью были очень затруднительны и редки, вследствие непроходимости лесистого Урала. Перевал через тот хребет, по которому теперь перекинут рельсовый путь, в отдаленные времена был настоящим международным барьером. Ещё в прошлом столетии ехавший через Урал в Берёзов для наблюдений астроном Делиль заявлял, что всякий, кто претерпит путь через Урал, станет удивляться, что есть люди, не решающиеся принять Урал за границу между Европой и Азией.

В XVI столетии попытка образовать в Сибири государство была сделана Туркестанцами. Путь из Туркестана в Сибирь лежал через степь, обитаемую Киргизами, народом, занимавшимся скотоводством и набегами на соседей. Это было хищническое, подвижное население, не знавшее над собой никакой власти. Сюда убегали недовольные из соседних туркестанских оседлых государств как простые люди, так и принцы, и нередко какой-нибудь способный авантюрист сплачивал вокруг себя значительную шайку удальцов, с которой и делал набеги на оседлые местности сначала для грабежа, а потом и для завоеваний, – набеги, кончавшиеся иногда основанием новой и сильной династии. Вероятно, такими-то удальцами и были основаны первые зародыши татарской, собственно туркестанской колонизации в Сибири. В XVI столетии попытка образовать в Сибири государство была сделана Туркестанцами. Путь из Туркестана в Сибирь лежал через степь, обитаемую Киргизами, народом, занимавшимся скотоводством и набегами на соседей. Это было хищническое, подвижное население, не знавшее над собой никакой власти. Сюда убегали недовольные из соседних туркестанских оседлых государств как простые люди, так и принцы, и нередко какой-нибудь способный авантюрист сплачивал вокруг себя значительную шайку удальцов, с которой и делал набеги на оседлые местности сначала для грабежа, а потом и для завоеваний, – набеги, кончавшиеся иногда основанием новой и сильной династии. Вероятно, такими-то удальцами и были основаны первые зародыши татарской, собственно туркестанской колонизации в Сибири.

Сначала возникло несколько отдельных княжеств. Одно из них, самое древнее, было Тюменьское, другой князь жил в Ялуторовске, третий в Искере. Вдоль рек была заложена прочная колонизация из татарских поселений. В поселениях, бывших резиденциями князей, были устроены крепости или городки, в которых жили дружины, обязанные собирать князю дань с окрестных бродячих племён. Эти колонисты положили начало земледелию и ремёслам. Из Туркестана являлись сюда хлебопашцы, кожевники и другие мастера, а также купцы и проповедники ислама; муллы принесли сюда грамоту и книгу. Отдельные князья, конечно, не жили между собою мирно. Время от времени появлялись между ними личности, стремившиеся объединить край под своей личной властью.

Первое объединение удалось совершить князю Едигеру. Тотчас же это новое царство сделалось известно на западной стороне Урала. До тех пор пока Едигер не образовал из всех мелких татарских поселений целого Сибирского царства, Зауралье не привлекало к себе взоров ни государственных людей России, ни простых промышленников. Мелкие народцы Сибири жили в своей глуши, не давая о себе знать. При Едигере же столкновения между пограничными жителями привели к сношениям между Москвой и Сибирью. И в 1555 году явились в столицу Московского государства первые сибирские послы. Может быть, те дары, которые были привезены в Москву, указали на богатство Сибирского края пушниной, и тогда же явилась мысль завладеть этим краем. Участь Зауральского края в умах московских государственных людей была решена. Московский царь стал сноситься путем посольства с Сибирью. Едигер признал себя данником и ежегодно присылал по тысяче соболей. Но эта дань была внезапно прекращена. Степной наездник Кучум с толпою татарской орды напал на Едигера и завоевал его царство. Разумеется, московские воеводы заставили бы и Кучума признать московскую власть, но их предупредила банда вольницы под предводительством Ермака. Одна из сибирских летописей инициативу приписывает именитому гражданину Строганову, народная же песня – самому Ермаку.

Песня намекает, что волжскую вольницу стеснили со всех сторон и не давали ей простора разгуляться, и вот собрались казаки на астраханской пристани «во единый круг думати думушку со крика ума, с полна разума».

В песне Ермак спрашивает:

«А на Волге жить? – ворами слыть...

На Яик идти? – переход велик.

Во Казань идти? – грозен царь стоит.

Во Москву идти? – быть перехватанными,

По разным городам разсаженными,

И по темным тюрьмам разосланными...»

Надумал Ермак идти в Усолье, к Строгановым, взять у них запасу хлебного и ружейного и напасть на Сибирь. Летопись рассказывает, что Ермак прибыл в земли Строгановых осенью 1579 года. Строгановы были богатые крестьяне, разжившиеся на добывании соли из варниц. Они скупили у инородцев большие земли, завели городки, держали в них гарнизоны и пушки. Максим Строганов, тогдашний глава этой фамилии, был напуган появившейся шайкой Ермака на Урале, но должен был смириться и исполнить всё, что от него потребовал решительный атаман. Он снабдил дружину Ермака свинцом, порохом, сухарями, крупой, дал ему пушки и вожаков из Зырян. В первое лето Ермак забежал на судне из Чусовой не в ту речку, в которую следовало, и потому ему пришлось тут зимовать. Только в 1580 году Ермак явился на сибирском склоне Уральского хребта. Он поднялся в лодках по Чусовой и Серебряной и спустился в Туру.

Первые туземцы встретились ему в юртах княжца Епанчи, где ныне город Туринск. Тут было дано первое сражение. Раздались казачьи выстрелы. Татарское население, не видавшее прежде огнестрельного оружия, разбежалось. Отсюда Ермак спустился в лодках вниз по реке до Тобола и Тоболом до впадения его в Иртыш. Здесь был татарский город Сибирь или Искерь, т. е. небольшое селение, окружённое земляным валом и рвом, оно служило резиденцией сибирского царя Кучума. Ермак предварительно напал на небольшой городок Атикин, который лежал вблизи от Сибири. Татары были разбиты и бежали. Эта битва решила участь татарского владычества в стране. Татары не решились более противостоять казакам и бросили город Сибирь. На другой день казаки были удивлены тишиной, царствовавшей за городским валом. Казаки долго не смели войти в город, боясь засады. Кучум укрылся в южных степях Сибири, и из оседлого царя обратился в кочевника. Ермак стал обладателем края. Он ударил челом московскому государю.

Песня говорит, что он явился в Москву и предварительно подкупил московских бояр собольими шубами, чтобы доложили о нем царю. Царь принял подарок и простил Ермаку и его товарищам убийство персидского посла. Тотчас было послано в Сибирь царское войско под начальством воеводы Болховского. Оно заняло город Сибирь, но вследствие утомительных переходов, недостатка в съестных припасах и нераспорядительности воеводы в войсках начался мор от голода, и сам воевода умер. Ермак вновь стал главным правителем края, но не надолго. В это время он услышал, что вдоль Иртыша идёт в Сибирь бухарский караван. Ермак пошёл к нему навстречу, но на пути был окружён Татарами и погиб в этой свалке.

Это случилось в 1584 г.

Г. Н. ПОТАНИН

-

Расскажите об этом своим друзьям!

-

Хочу напомнить

Сегодня в нашем «Перевале» необычная стихотворная страничка. Она посвящена не лирике, как обычно, а суровой прозе жизни. Хотя и в стихах. Но злободневных. Или, как писали раньше в советской прессе, «на злобу дня».

-

Талант без границ

155 лет назад родился Александр Куприн.

-

Невыдуманные истории

Нашего постоянного автора Виктора Калинкина нет особой нужды представлять читателям «Моих годов». Он уже неоднократно отмечался со своими «произведениями малых форм» и в «Перевале», и в специальных литературных полосах «Окно «Перевала». Это хорошо запомнившиеся читателям и получившие их восторженные отклики рассказы «Сирота», «Юркина любовь» и другие. Сегодня мы представляем его новые произведения из серии «Невыдуманные истории».

-

«Сложно и понятно»: вспомним Юрия Трифонова

Исполнилось 100 лет со дня рождения писателя Юрия Трифонова.

-

Выборы и жизнь

«Демократия – это когда у людей есть возможность голосовать», – заявил в ходе одного из недавних брифингов российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Звучит вроде бы убедительно: и вправду, ну какая демократия без голосования? Но при ближайшем рассмотрении выходит, что характеристика неточная и неполная.

-

Диктатура – развал – диктатура

«Американские горки» российской истории.

-

«Обаяние просто… космическое»

90 лет назад родился Олег Табаков. Он стал выдающимся актером театра и кино, талантливым режиссером и вдумчивым педагогом, который подготовил не одно поколение артистов.

-

Ночь с Вампиловым у печки

Его день рождения – на днях (19 августа). И хотя цифра 88 выглядит внушительно, он для всех и навсегда остался молодым…

-

Маэстро женских грез

5 августа исполнилось 175 лет со дня рождении Ги де Мопассана.

-

Неравный брак: на Урале 16-летняя вышла за богатого пожилого профессора от нужды

В Каменске-Уральском произошёл необычный случай: 16-летняя девушка вышла замуж за 65-летнего профессора юридических наук из местной юридической академии, проживающего в Ноябрьске. Инициатором брака выступили мать и бабушка Александры, рассчитывавшие на финансовую поддержку и возможность получения жилья. Однако этот брак не принес счастья — спустя несколько лет Александра смогла развестись и встретить новую любовь, пишет life.ru

-

70 лет назад родился основатель «МММ» Сергей Мавроди

Будущий основатель «МММ» появился на свет 11 августа 1955 года в Москве. Как заявлял сам Мавроди, в детстве у него была феноменальная память и он побеждал на олимпиадах по физике и математике. В МФТИ, как хотел, не поступил. Но был зачислен в МИЭМ на факультет прикладной математики.

-

«Я тебя никогда не забуду»

Исполнилось 80 лет композитору Алексею Рыбникову

-

Память о войнах как источник новых войн?

Могут ли привести к войне разногласия по поводу трактовки истории? Еще как могут, но дело тут не столько в большой любви операторов политических систем к истории, сколько в стремлении удержать власть.

-

Русский Шерлок Холмс

Исполнилось 90 лет Василию Ливанову.

-

Девятнадцатый против двадцатого

Российская компартия официально реабилитировала Сталина.

-

О холокосте и антисемитизме

Еврейский вопрос в свете Великой Победы 1945 года.

-

Без царя в голове

Василий Водовозов о знакомстве с молодым Лениным.

-

«По волне моей памяти…»

20 июля исполнится 85 лет Давиду Тухманову.

-

Не повторяя путь отца

Исполнилось 75 лет народному артисту России Константину Райкину.

-

Притяжение «Маленького принца»

125 лет назад родился Антуан де Сент-Экзюпери.

|

Привлечённый к суду по обвинению в стремлении отделить Сибирь от России, он был приговорён к каторжной работе, которую отбывал в Свеаборге, затем был выслан в город Никольск Вологодской губернии. В 1874 году по ходатайству Императорского русского географического общества Потанин был помилован. В этом же году женился на Александре Викторовне Лаврской.

Привлечённый к суду по обвинению в стремлении отделить Сибирь от России, он был приговорён к каторжной работе, которую отбывал в Свеаборге, затем был выслан в город Никольск Вологодской губернии. В 1874 году по ходатайству Императорского русского географического общества Потанин был помилован. В этом же году женился на Александре Викторовне Лаврской. В XVI столетии попытка образовать в Сибири государство была сделана Туркестанцами. Путь из Туркестана в Сибирь лежал через степь, обитаемую Киргизами, народом, занимавшимся скотоводством и набегами на соседей. Это было хищническое, подвижное население, не знавшее над собой никакой власти. Сюда убегали недовольные из соседних туркестанских оседлых государств как простые люди, так и принцы, и нередко какой-нибудь способный авантюрист сплачивал вокруг себя значительную шайку удальцов, с которой и делал набеги на оседлые местности сначала для грабежа, а потом и для завоеваний, – набеги, кончавшиеся иногда основанием новой и сильной династии. Вероятно, такими-то удальцами и были основаны первые зародыши татарской, собственно туркестанской колонизации в Сибири.

В XVI столетии попытка образовать в Сибири государство была сделана Туркестанцами. Путь из Туркестана в Сибирь лежал через степь, обитаемую Киргизами, народом, занимавшимся скотоводством и набегами на соседей. Это было хищническое, подвижное население, не знавшее над собой никакой власти. Сюда убегали недовольные из соседних туркестанских оседлых государств как простые люди, так и принцы, и нередко какой-нибудь способный авантюрист сплачивал вокруг себя значительную шайку удальцов, с которой и делал набеги на оседлые местности сначала для грабежа, а потом и для завоеваний, – набеги, кончавшиеся иногда основанием новой и сильной династии. Вероятно, такими-то удальцами и были основаны первые зародыши татарской, собственно туркестанской колонизации в Сибири.