Трудная дорога к сибирским алмазам. К 75-летию открытия Якутской алмазоносной провинции |

| Алексей Корольков, профессор ИГУ |

| 03 Августа 2024 г. |

|

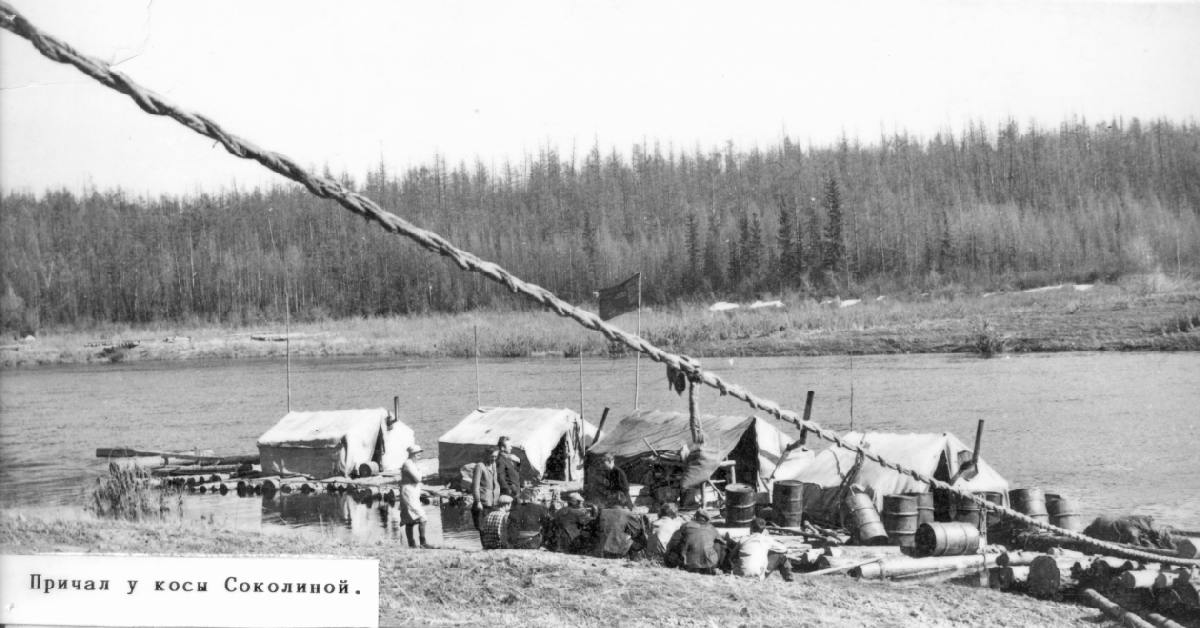

7 августа 1949 года из проб на Косе Соколиной в долине реки Вилюй выше села Крестях в 6 км был обнаружен первый алмаз. Если первой радиограмме не поверили, то следующая: «Повторяю: пропал олень, сдох, и бесповоротно! Диагноз дали Сторожук и Кадникова. Срочно ждем!» – окрылила участников работ в Якутии.

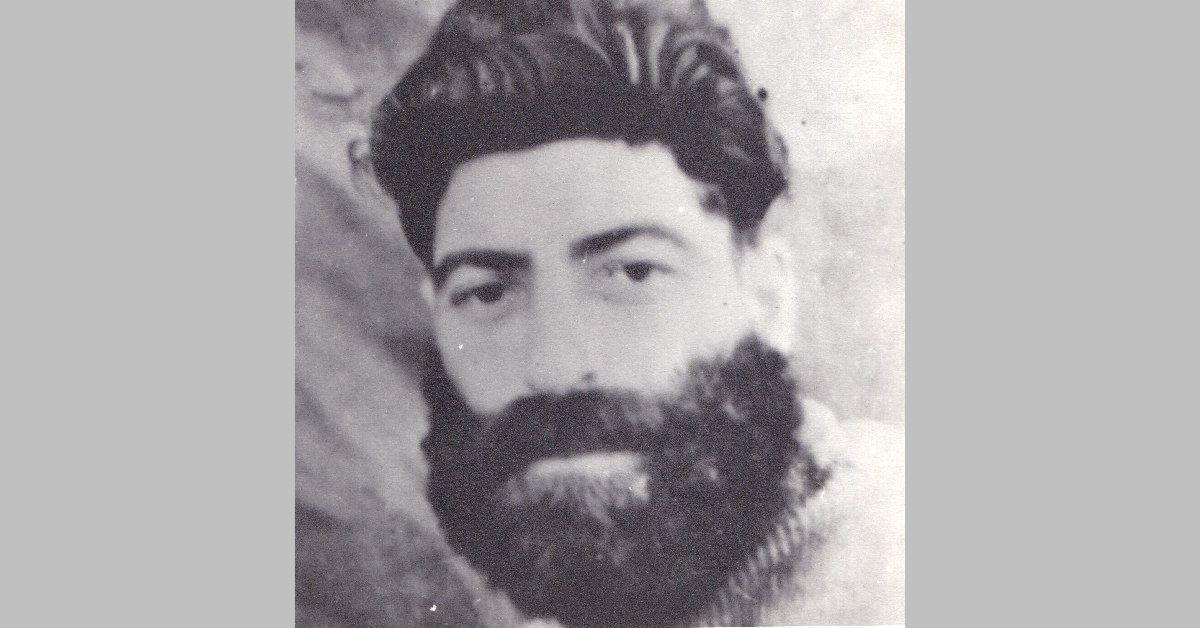

Фото из архива АЛРОСА Условным кодом сообщалось, что обнаружены кристаллы алмазов в пробах. Работы носили гриф «совершенно секретно». Так была найдена первая аллювиальная (речная) россыпь алмазов, заставившая переместить поиски с территории Иркутской области в район Якутии. Тяжелый труд предшествовал этим находкам. Тунгусская экспедицияПосле Великой Отечественной войны СССР остро нуждался в самых твердых минералах для восстановления народного хозяйства. 80 % алмазов используется в промышленности, только 20 % превращаются в бриллианты. На Сибирской платформе были предсказаны месторождения алмазов независимо друг от друга Михаилом Одинцовым и Владимиром Соболевым. Но вдохновителем и организатором первой алмазной экспедиции в бассейне Нижней Тунгуски в 1947 году стал Михаил Одинцов. А Владимир Соболев в это время работал завкафедрой Львовского университета. Иркутские геологи начали искать в том месте, где ранее были встречены обнажения магматических пород трапповых интрузий основного состава. Такие же породы в Южной Африке были распространены вблизи промышленных кимберлитовых трубок. Других более надежных предпосылок на тот момент не было. Ультраосновную породу кимберлит коренных месторождений алмазов поисковики не видели. Ни в одном музее Иркутска ее не было. Как найти кимберлитовую трубку среди бескрайней тайги диаметром примерно 1 км и почти вертикальными контактами, не знали. Методика поисков коренных источников по минералам-спутникам в то время еще не существовала. Сосредоточились на опробовании речных галечных отложений, чтобы по ним подойти к кимберлитовым трубкам. Не было надежной топографической основы, геологических карт даже 1:1000 000 масштаба, специального геологического снаряжения. Не было вертолетов, моторных лодок, вездеходов и т. д., только олени и лошади. Экспедиции выделили самолет и опытного военного летчика Иннокентия Куницына, который мог посадить машину при аварии на речную косу. Но без карт полеты были очень рискованными... С большим трудом доставили в 1948 году в тайгу хрупкую самодельную рентгеновскую установку, которая позволила в одной из проб бассейна Нижней Тунгуски обнаружить обломок кристалла алмаза размером со спичечную головку. В министерстве поверили, что алмазы есть. Увеличили финансирование… для более детального опробования бассейна этой реки. Тогда Михаил Одинцов по согласованию с коллективом экспедиции послал одну партию в 1948 году в бассейн реки Вилюй, перераспределив предназначенную ей работу между другими исполнителями. Соколиная КосаВ 1948 году при малой воде Вилюйская партия смогла сделать только рекогносцировку площади работ и выявила труднопроходимый порог Улахан-Хан в русле реки Вилюй. В 1949 году ранним летом при большой воде смельчаки успешно преодолели это препятствие. Большую роль сыграло искусство опытных таежников-сибиряков, включенных в состав партии. Среди них были Григорий Файнштейн, Алексей Коненкин, Юрий Хабардин, Константин и Валентина Урбанович, Иван Кочетков, Алексей Лисицын, Лука Сторожук, Степан Садовников, Галина Перфильева, Варвара Кадникова, Герман Павлов, Михаил Таборов, Вячеслав Долгих, Ольга Хромовских, Сергей Бесперстов. Галечные отложения опробовали ниже по течению от порога. Сначала – высокие террасы, но безрезультатно. Потом заложили канаву на большой галечной Косе Соколиной. Это было верное решение! Русский еврей ФайнштейнРуководителем Вилюйской партии, открывшей россыпь Коса Соколиная, был Григорий Файнштейн. В 2024 году ему исполнилось бы 110 лет со дня рождения. Коллеги и близкие друзья в шутку называли его «русским евреем». Столько харизмы, юмора, горячности, предприимчивости и беспредельной преданности делу было ему присуще!

Когда-то я работал в ВостСибНИИГГиМСе в здании на углу улиц Карла Маркса и Сухэ-Батора. Сейчас на первом этаже этого дома расположены ювелирные магазины… До революции это была двухэтажная элитная гостиница Иркутска. Во времена алмазной эпопеи здесь размещалось Иркутское геологическое управление, потом несколько комнат занимал Геологический институт СО АН СССР (ныне Институт земной коры СО РАН), позже долгое время здесь находилась Иркутская геологосъемочная экспедиция, после нее – ВостСибНИИГГиМС, который прекратил свою деятельность в годы перестройки… Григорий Файнштейн работал в 60–80-е годы ХХ века в главном здании ВостСибНИИГГиМСа на ул. Декабрьских Событий, 29. Однажды по каким-то делам он заглянул к нам на улицу Сухэ-Батора. Видимо, нахлынули воспоминания. За чашкой чая рассказал, что в 30-е годы здание надстроили. Геологическое управление было на первых этажах, а последние два этажа отдали семейным геологам. Михаил Одинцов искал специалистов для своей первой алмазной экспедиции. Заглянул к Файнштейну домой… Григорий поддался уговорам и согласился работать с Михаилом Одинцовым, которого считал своим учителем, «отцом сибирских алмазов»… Григорий Файнштейн родился 1 мая 1914 года в Центральной Бурятии, в селе Домно-Еравна. После окончания педагогического училища пять лет работал учителем, затем поступил на биолого-почвенно-географический факультет ИГУ, который окончил в 1938 году. С 1939 по 1944 год служил на Восточном фронте. Большого опыта поисковых работ не имел. В 1947 году в Тунгусской экспедиции был назначен начальником партии. После полевого сезона 1947 года Михаил Одинцов выбрал его для руководства Вилюйской партией. И Григорий с честью оправдал это доверие! В трудную зиму 1949/1950 года ему пришлось возглавить работы по оценке открытой алмазной россыпи на Косе Соколиной. Линии шурфов «на проморозку» делали преимущественно рабочие, которые по разным статьям сидели в тюрьме, так как других не было… В 1950 году Тунгусскую экспедицию сделали стационарной и перевели в Якутию, сменив название на Амакинскую из-за большой секретности работ. Михаил Одинцов с 1949 года стал профессором и первым деканом самостоятельного геологического факультета ИГУ. С 1952 по 1954 год он возглавлял Северную экспедицию ИГУ, занимавшуюся геологической съемкой 1:1000 000 бассейнов рек Нижней Тунгуски, Вилюя, Оленёка, которая объединила многих преподавателей и геологов-производственников. В 1954 году назначен директором Института земной коры СО АН СССР, где продолжил изучать проблемы алмазоносности. Григорий Файнштейн до 1964 года возглавлял разные поисковые партии в Якутии. С 1964 по 1989 год работал в ВостСибНИИГГиМСе, возглавляя сектор алмазов. Успел воспитать много способных учеников и написать книгу воспоминаний «За нами встают города». Умер 22 июня 2000 года. «Зарница»Вначале были найдены россыпи алмазов в Иркутской области и Якутии. Иркутские геологи некоторое время надеялись обнаружить коренные источники среди траппов. Окончательно изменить взгляды заставила молодая, но успевшая побывать на фронте Лариса Попугаева – аспирантка ВСЕГЕИ (Ленинград), которая открыла вместе с рабочим Федором Беляковым в 1954 году первую кимберлитовую трубку «Зарница» в Якутии на основании прослеживания в шлихах пиропов – спутников алмазов (чем больше пиропов в пробах, тем ближе к коренному источнику). Контур локальной площади был за год до этого очерчен совместными работами Натальи Сарсадских, Ларисы Попугаевой, геологов-съемщиков под руководством Михаила Одинцова. Посоветовал поискать трубку по пиропам минералог Александр Кухаренко, детально изучивший кимберлит из Южной Африки и обнаруживший в нем пиропы, аналогичные якутским. «Закурили трубку Мир»Метод поисков по пиропам кимберлитовых трубок оказался очень эффективным. «Трубка Мир. Министерство геологии СССР. Союзный трест № 2 Амакинская экспедиция, партия 132, 13 июня 1955 года» – так написал первооткрыватель Юрий Хабардин на затесе дерева почти в центре одной из наиболее крупных кимберлитовых трубок, в честь которой и назван город Мирный. А в Иркутск полетела радиограмма «Закурили трубку Мир». В низовьях реки Малая Ботуобия первой нашла алмазы в 1953 году москвичка Наталья Кинд. После этого Иван Галкин при опробовании этой реки вышел в левый приток реки Ирелях, отобрал пробу и выявил семь алмазов. Когда об этом узнали, срочно на помощь к нему были отправлены Григорий Файнштейн и Любовь Комина. К осени 1954 года площадь с большим количеством пиропов и частыми находками алмазов в шлиховых и мелкообъемных пробах в среднем течении реки Ирелях была оконтурена. Все участвующие в поисках поняли, что подошли близко к коренному выходу кимберлитовой трубки. Оставался один шаг – за один полевой сезон открыть промышленное коренное месторождение. Были назначены главные геологи-исполнители. Григорий Файнштейн пишет: «Выбор пал на Юрия Хабардина и Любу Комину. Оба они обладали хорошей наблюдательностью, прекрасно ориентировались в тайге, маршрутные исследования проводили мастерски. Оба начали поиски алмазов на Сибирской платформе с первых дней, и хотя были молоды, по существу являлись уже ветеранами алмазного поиска». Но по решению начальника Амакинской экспедиции отряд Юрия Хабардина перебросили к исходному рубежу поисков еще в апреле, поэтому сразу после распутицы они начали работы. Люба Комина задержалась из-за непогоды… Значение геологов ИГУТрудно переоценить, сколько напряженного труда потребовалось иркутским геологам – выпускникам ИГУ для открытия россыпных и коренных месторождений алмазов в Якутии. Ведь они начинали первыми! Инициатором и вдохновителем этой работы был Михаил Одинцов. Григорий Файнштейн оказался достойным учеником своего учителя! Ему досталась невероятно трудная работа по открытию первой россыпи алмазов, проведению летних и зимних горных работ по ее оценке. Огромную помощь в этом оказали Любовь Комина, Иван Галкин и другие. Открытие промышленной россыпи в Якутии привлекло много геологов и молодых специалистов из других организаций Ленинграда, Москвы, Львова. После успешного применения метода поисков по пиропам, разработанного ленинградцами, и открытия первой кимберлитовой трубки «Зарница» геологи-поисковики получили своеобразный ключ к новым открытиям. Это заставило даже Владимира Соболева из Львова приехать в Якутию и проделать трудный маршрут на лошади до трубки «Мир»… Множество кимберлитовых трубок открыл по пиропам Владимир Щукин, выпускник Свердловского горного института. Разработка геологами россыпных и коренных месторождений алмазов в Якутии к 1960 году позволила нашей стране выйти на мировой рынок алмазов… Открытие векаВ 1957 году за главное открытие XX века – Якутскую алмазоносную провинцию – были вручены Ленинские премии. Ими были удостоены Александр Буров, Григорий Файнштейн, Юрий Хабардин, Владимир Белов, Владимир Щукин, Ростислав Юркевич. Александр Буров стал известен как организатор геологической службы по алмазам СССР, настоявший о переносе работ с Урала в Сибирь. Последний был главным геологом Амакинской экспедиции в период основных открытий. Остальные – непосредственные полевые участники открытий промышленных месторождений алмазов в Якутии. Следует подчеркнуть, что трое из них – ученики Михаила Одинцова и выпускники геологического факультета ИГУ. ЗаключениеТруд советских геологов позволил в кратчайшие сроки открыть несметные богатства. Прошло всего пять лет от открытия первой алмазной россыпи в Якутии до открытия первого коренного месторождения. Эту дорогу нельзя назвать долгой, хотя была она очень трудной. Сейчас известно более 200 открытых кимберлитовых трубок. Самые богатые трубки – «Мир», «Удачная», «Сытыканская» – вывели нашу страну на рынок алмазов...

|