90 лет назад родился Олег Табаков. Он стал выдающимся актером театра и кино, талантливым режиссером и вдумчивым педагогом, который подготовил не одно поколение...

«Американские горки» российской истории.

Исполнилось 100 лет со дня рождения писателя Юрия Трифонова.

«Демократия – это когда у людей есть возможность голосовать», – заявил в ходе одного из недавних брифингов российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Звучит вроде бы убедительно: и вправду, ну какая демократия без голосования? Но при ближайшем рассмотрении выходит, что характеристика неточная и...

155 лет назад родился Александр Куприн.

Доля и Недоля рядом идут |

| 22 Апреля 2011 г. |

|

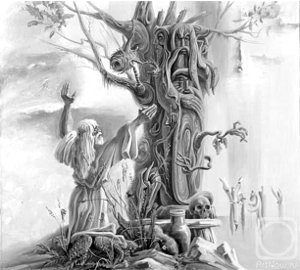

Неоспорим и доказан факт, что христианство пришло на Русь из Византийской империи. А что было изначально? Во что верили наши предки до этого? Некоторые историки отвечают на этот вопрос однозначно – русские люди были язычниками, т. е. исповедовали язычество, были варварами, невежественными, полудикими людьми. Но неужели на Руси не было ни истории, ни веры, ни культуры?

Неужели нельзя открыть дверь в те далёкие времена, когда существовала изначальная вера, неразрывно связанная с историей народа, с его самобытной культурой, с древними его традициями? К счастью, сохранились различные виды письменности на камнях, дощечках, пластинах, на изделиях из металла, на пергаменте. Не исчезли они во тьме веков, во тьме времён. И вся эта информация, как для героя восточной сказки Али-Бабы волшебное слово «симсим» открыло двери в пещеру с сокровищами, и нам дала знания о многосторонней жизни наших предков, о древних традициях, о неповторимой культуре. Жрецы сохранили древнейшие предания («Девять книг мудростей Бога Перуна») родовых общин, живших на территории Беловодья – территории, протянувшейся от Урала до Байкала и от Северного океана до Алтая (название «Беловодье» произошло от древнего названия реки Ирий (современный Иртыш, Ирий – тишайший, Ир – тишь) – белая, чистая вода. Беловодье – святая земля, а Семиречье там, где протекают семь рек: Ишим, Тобол, Ирий (Иртыш), Обь, Енисей, Ангара, Лена). В «Саньтиях Ведах Перуна» кроется простая мудрость наших предков. Написаны они были тысячи лет назад, во времена, когда человек познавал мир в тесной гармонии с природой. И этот мир был так же реален для наших предков, как и для нас, живущих в 21 веке, современный мир. Долгое время существовал лишь один перевод О. А. Смирницкой «Саги об инглингах». Филолог романо-германского отделения филологического факультета МГУ (выпускница 1961 года) перевела с древнеисландского на русский язык «Младшую Эду» и поэзию скальдов с металлических пластинок. Её переводы многое приоткрыли в древнейшей истории северных народов. Ведь саги и саньтии – это древнейшие священные тексты для всех, кто исповедует веру первопредков – инглиизм. Это сокровищницы, сохранившие до наших дней сведения о прошлом стран и народов Севера, об остальной Европе – от Ирландии до территории нынешней Западной и Восточной Сибири. Без всякого сомнения, изучение древних текстов расширит наши представления о человеке, который думал правильно и справедливо – сломал дерево – посади дерево, обидел ребёнка – приласкай ребёнка, оскорбил человека – извинись перед человеком. При этом звонили в храмах большие колокола, ибо с каждым их ударом давалась возможность избавиться от одного греха… Первый перевод вед был сделан на современный русский язык в 1944 году. При переводе использовалась русская форма письма и орфографии. Первые семь изданий вышли небольшим тиражом и разошлись среди приверженцев древнерусской церкви. В 1968 году при перевозке тиража часть его была изъята компетентными органами, «благодаря этому» и попала в различные государственные и областные архивы. Появились эти издания и в библиотеках некоторых вузов, поэтому студенты могут теперь писать рефераты по древней вере славян и ариев. Но в каждом новом издании в дальнейшем появляются дополнения и изменения. Но как же интересно прикоснуться к миру первопредков, к толкованию и пониманию их знаний, предназначенных для служения добру и правде, которые нельзя использовать во зло, узнать о древних традициях, неповторимой культуре, вспомнить забытое, чтобы не стать Иванами, не помнящими родства. Святомудрыми у наших предков были боги. Славили их в священных рощах и дубравах, храмы (капища) строили деревянные на возвышенных местах, вблизи вод, окружали их оградою, а ворота укрепляли крепко-накрепко от разных ворогов и татей. Гимны и обращения для каждого бога создавали. И сколько поэзии кроется в этих прославлениях! С тех далёких времён дошли до нас имена тех верховных богов. Может быть, вот такой речёвкой, которую прочитала я в ведах, славим мы Коляду на Рождество: Гой да, славень Коляда, Снежит сёла, города. Ночь покойну отрянуша, День ко свету повернуша, Радость людям подаривша, Вразей лютых покоривша. Внёс ты свет во все умы, На четыре стороны Славят тя, Коляда, люди… Весёлый, прекрасный бог Купала разве не известен нам? В этот день надо творить омовения в реке, озере, водоёме. Защитит вода от всяких хворей и болезней. В этот день плетут венки, прыгают где-то через костры (огонь сжигает весь негатив), в гривы лошадей вплетают ленты, цветы. Великий наш праздник – Пасху – тоже отмечали предки, только называли его по-своему – «Пасхет». И обряд, посвящённый этому празднику, сохранился в памяти, совершается он всеми православными людьми. Обряд с глубоким смыслом – крашеные яйца ударяют друг о друга, проверяя, чьё яйцо крепче. Разбитое яйцо называли яйцом Кощея (Кощей это нечто серое, злое), а целое называли силой верховного Даждьбога. Боги-покровители помогали людям, у которых чистая совесть была мерилом всего. Это Даждьбог, Ладо-бог, богини Доля и Недоля, Ярило и др. Достойное место в этом списке занимает Баба-Йога. По-другому её называли Йогиня Матушка. Может быть, вам напомнит что-нибудь это имя? Вот и меня оно заинтересовало. Помню, в детстве в сказках нечто подобное, похожее встречалось. По расшифрованным описаниям это вечнопрекрасная, любящая, добросердечная богиня – покровительница детей-сирот и детей вообще. Странствовала она по Земле то на огненной небесной колеснице, то верхом на коне по всей земле, собирая беспризорных детей-сирот по всем городам и весям. В каждом многолюдном городе или поселении богиню-покровительницу узнавали по излучающейся доброте, нежности, кротости, любви, по нарядным сапожкам, украшенным золотыми узорами, и показывали ей, где живут дети-сироты. Простые люди называли богиню по-разному, но обязательно с нежностью – кто бабушкой Йогой золотой ногой, а кто по-просту – Йогиней Матушкой. Когда богиня находила детей-сирот, то доставляла их в свой предгорный Скит, который находился в самой чаще леса у подножья Алтайских гор. В этом скиту внутри горы было высечено капище (храм), где матушка проводила огненный обряд посвящения вышним богам. Рядом с горным капищем в скале имелось углубление – Пещ Ра. Из него выдвигался каменный помост, разделённый выступом на два равных углубления, называемых «лапата». В одно углубление богиня укладывала спящих детей, а во второе накладывали хворост. После этого углубление с детьми убирали, опускали ниже и далеко отодвигали от огня. И только после этого хворост поджигали. Так проходил обряд очищения огнём. Иногда на этих таинствах присутствовали чужеземцы. Вот они-то и стали рассказывать нелепицы, что своими глазами видели, как сжигают маленьких детей, и все это творит баба Йога. Сказки распространялись о том, что дикие жрецы славянских и арийских родов приносят детей в жертву богам. Вот эти чужеземные сказки повлияли на образ Йогини Матушки особенно после христианизации Руси. Образ красивой, молодой богини подменили образом древней, злой и горбатой старухи со спутанными волосами, которая крадёт маленьких детей, жарит их в печи в своей лесной избе и потом поедает их. Даже имя богини исказили, стали называть её «Баба Яга костяная нога», а сказки про Бабу Ягу и Кощея бессмертного читают до сих пор детям и в наши дни. Много «весточек» из далекого прошлого пришло к нам. Так, от богини Кармы – покровительницы перевоплощений – знаем мы слова – «инкарнация» и «реинкарнация». От Легов (посланников богов) возникли имена, которыми называли детей. Например, мужское имя О, Лег – современное – Олег (внук Лега), женское О, Лега – Ольга (внучка Лега).

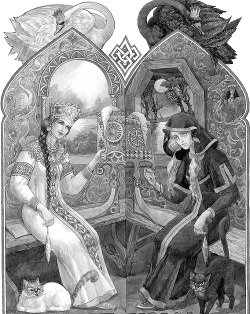

Доля – богиня счастливой судьбы, счастья и удачи. Вечно красивая, молодая, небесная пряха. С её изумрудного веретена течёт ровная и прочная золотистая нить человеческой жизни и судьбы, которую она крепко держит в своих руках. Недоля наделяет различных людей и их детей несчастливой судьбой за нарушение заповедей и небесных законов. Веретено у Недоли гранитное, и нить с него течёт кривая, неровная, непрочная и серая. Так они и ходят рядом – Доля и Недоля.. Каждый из нас наверняка не раз в какие-то моменты призывал бога Чура. Бог Чур (охранитель) стерёг изначальные рубежи и межи, разделяющие владения различных родов. Через определённые расстояния вдоль порубежной межи ставили предки камни или вкапывали в землю деревянные столбы с изображением бога Чура. Этот бог всегда оберегал все тайные и сокровенные мысли человека от всего злого. Поэтому при возникновении опасности люди до сих пор часто вспоминают бога Чура, обращаясь к нему: «Чур меня!» или «Чур, оберегай меня!». Сейчас, если кто-то повязывает волосы тесьмой, лентой или кожаным шнуром, значит пользуется «берегиней». Эта берегиня, по мнению предков, сразу выполняет несколько функций – защищает разум от сумятицы и плохих мыслей, оберегает душу и тело от порчи и сглаза, удерживает волосы от ветра, чтоб в глаза пыль не попала и пот не застилал очи во время труда. Вспомним сказку «О царе Салтане…» А. С. Пушкина. Читаем: «Едем прямо на восток, мимо острова Буяна в царство славного Салтана…» Откуда поэт узнал про остров? Может быть, из какого-то древнего предания? Когда предки строили свои храмы, то всегда в восточной стороне находилось возвышение, которое они называли «остров». Здесь находились певцы и бояны. В ведах читаю: «в восточном море окияне, на острове Буяне, стоит святый город…» Древние названия дней недели тоже сохранилась в народных сказках. Так, в «Коньке-Горбунке» Ершова герой «на первую седьмицу поехал в град-столицу…» В сказке «Каменная чаша» прочтём фразу – «вот осьмица уж прошла и неделя подошла», а неделя в те далёкие времена состояла из девяти дней: …после пятницы шла шестица, потом седьмица, осьмица и последний день назывался – неделя. Это лишь малая толика того, что пришло в нашу современную жизнь из рунических текстов. Можно привести ещё множество примеров. И нам откроется целый пласт русской истории, неповторимой культуры и традиций наших мудрых пращуров, соблюдавших два главных принципа – свято почитать богов и предков, всегда жить по совести и в гармонии с матерью- природой. И слова – заповеди одного из главных богов, Сварога, как нельзя более кстати вспомнились: «Познавайте мудрость, что оставили вам предки ваши». И от себя добавлю: хорошо, чтобы дверь в мир познания всегда была открыта – ведь мы ещё так мало знаем о далёком нашем прошлом. Без прошлого нет ни настоящего, ни будущего, ибо дерево, у которого обрублены корни, засыхает и погибает.

Тэги: |

Доля и Недоля! Это две сестры, дочери Небесной Богородицы. Но какие они разные!

Доля и Недоля! Это две сестры, дочери Небесной Богородицы. Но какие они разные!