90 лет назад родился Олег Табаков. Он стал выдающимся актером театра и кино, талантливым режиссером и вдумчивым педагогом, который подготовил не одно поколение...

«Американские горки» российской истории.

Исполнилось 100 лет со дня рождения писателя Юрия Трифонова.

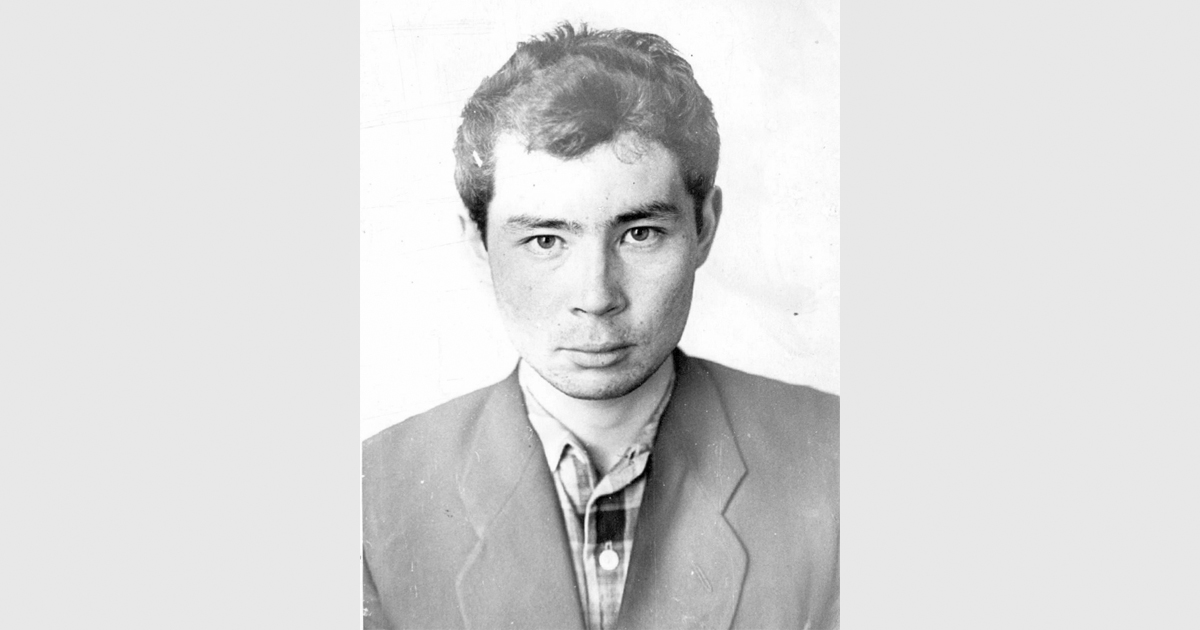

Его день рождения – на днях (19 августа). И хотя цифра 88 выглядит внушительно, он для всех и навсегда остался молодым…

«Демократия – это когда у людей есть возможность голосовать», – заявил в ходе одного из недавних брифингов российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Звучит вроде бы убедительно: и вправду, ну какая демократия без голосования? Но при ближайшем рассмотрении выходит, что характеристика неточная и...

Невыдуманные истории |

| 13 Сентября 2025 г. |

|

Нашего постоянного автора Виктора Калинкина нет особой нужды представлять читателям «Моих годов». Он уже неоднократно отмечался со своими «произведениями малых форм» и в «Перевале», и в специальных литературных полосах «Окно «Перевала». Это хорошо запомнившиеся читателям и получившие их восторженные отклики рассказы «Сирота», «Юркина любовь» и другие. Сегодня мы представляем его новые произведения из серии «Невыдуманные истории».

Священный трепетБыло это в середине семидесятых на большой северной стройке, где я выпускал многотиражку. Для разнообразия отрастил бородку. Тогда это почему-то считалось знаком некоего вольнодумства. Подходит ко мне один из замов большого строительного начальника и, явно имея в виду бородку, говорит: – Вот вы, журналисты, всегда норовите выделиться. Будьте вы людьми! – Так значит, – говорю, – Карл Маркс, Фридрих наш Энгельс, да и сам Ленин… – Нет-нет, что вы! – замахал он руками. – Я совсем не это хотел сказать. Неплохой был мужик, а испугался. Тогда эти имена еще вызывали священный трепет. Чардаш на БАМеВ 89-м году так называемый ветер перемен принес в город Усть-Кут, на БАМ, делегацию деловых людей из Венгрии. Гости искали партнеров для создания совместного лесного предприятия. Я как раз был там в командировке. Состоялся банкет. На нем выступил молодой секретарь горкома. Свою речь он почему-то посвятил становлению славянской цивилизации, а в заключение поднял рюмку и сказал: – За нас, за славян! Венгры приподняли свои рюмки, но явно без энтузиазма. После банкета я обратился к главному инженеру местного лесного объединения: – Вы заметили, как неудачно выступил ваш партийный босс? – Да, – поддержал он меня, – заметил! Никакие венгры не славяне, они – католики! Да… Видно, для совместного бизнеса мы тогда еще не созрели. Предприятия так и не получилось. Возвращение Джона РидаВ 89-м году, на фоне советской бедности и, как теперь говорят, технологической отсталости, я по заданию газеты «Лесная промышленность» побывал в Японии. Поезда на магнитной подушке, двери на фотоэлементах даже в деревеньках, магазины… Да что говорить… Вернувшись домой, готовил очерки о тамошней жизни. Сам собой напрашивался общий заголовок: «Десять дней, которые потрясли коммуниста». Приглашение в СибирьВ конце 80-х в стране уже чувствовалось ледяное дыхание «лихих девяностых». А я, побывав в Японии, привез оттуда маленький магнитофон, большой магнитофон, видеомагнитофон. Тогда все это стоило у нас немалых денег. На редакционном совещании в Москве редактор отдела Борисов передает мне потихоньку записку: «Вы, говорят, стали богатеньким. Надо делиться. Иначе попробуете горячего утюга. Назначайте-ка место встречи». Пришлось написать ответ: «Милости просим к нам в Сибирь – в Братский острог или Александровский централ». Свободный рынокВ Иркутске на бульваре Постышева есть небольшой рынок – прилавок и крыша. В 92-м году, когда объявили свободу торговли, там появилось множество людей, торгующих кто чем мог. Между ними, особенно между пожилыми женщинами, стали возникать ссоры: выяснилось, что у продавцов разные политические взгляды. Тогда кто-то мудрый взял и написал белилами через весь прилавок: слева – «коммунисты», справа – «демократы». Чтобы каждый знал свое место и не ссорился. И вот такая картина. Подлетает к рынку милицейский уазик, выскакивает из него маленький худенький капитан и бежит к демократической половине с криком: «Демократии захотели! Я вам покажу демократию! Где разрешения?! Где регистрация? Все – в машину!» Никто не реагирует. Тогда капитан хватает какую-то бабульку и пытается тащить. Но в бабушке килограммов 120, ее не так-то просто сдвинуть. Женщина к тому же начинает кричать. К рынку подтягивается народ. Капитан в трудном положении. Отпускает старушку, бегом возвращается к машине и с позором уезжает. Так в Иркутске, на бульваре, носящем имя одного из большевистских вождей, был сделан решительный шаг к свободному рынку. А удивительную надпись на прилавке, разделившую народ на две половинки, я попросил тогда запечатлеть моего хорошего товарища фотокора Валеру Карнаухова, и он не поленился, съездил на бульвар и запечатлел. ПолукультуркаВ начале 90-х депутатский корпус Бурятии, при участии многих уважаемых людей, на одном из заседаний решал важные вопросы того времени, в том числе и вопрос о первом президенте республики. Неожиданно возник спор: кто должен быть президентом – бурят или русский? Когда страсти накалились, слова попросил руководитель лесного хозяйства этого региона Голушкин, известный острослов: «А полукультурка может быть президентом?» В гомерическом хохоте зала потонули неразрешимые, казалось бы, разногласия: все знали – родители его как раз и состояли из этих двух половинок. Об этом случае рассказывал мне сам герой, с которым мы часто встречались в те годы. Своим коротким выступлением на том памятном собрании он гордился как одной из самых удачных своих шуток. А президентом вскоре избрали русского (вроде бы) Потапова, бывшего первого секретаря обкома. А бог одинВесной 92-го у памятника Пушкину в Москве шел митинг коммунистов. Всё вокруг было в красных полотнищах. Оратор с кузова грузовика что-то говорил о демократах. Он их явно не любил. Демократов в толпе было немного, они вяло огрызались. А дело было в Пасху. И тут забирается на кузов некий человек и, стиснув ушанку, объявляет: – Товарищи! Христос воскрес! – Воистину воскрес! – кричит толпа. И выходило так, будто воскрес Христос не иначе, как в пику демократам. Знамена и транспаранты полетели в кузов грузовика, и народ разбежался. И верные ленинцы, и демократы спешили отмечать Пасху. Посеял сомнениеВ 92-м, когда зарплаты собкора центральной газеты не стало хватать даже на килограмм масла, я стал таксовать. Одним моим пассажиром оказался раввин из Израиля. Я вез его из аэропорта к родственникам. Сказав, кто он и откуда, раввин стал пристально меня разглядывать. Наконец говорит: – Шалом! Ты же наш? – Нет, – отвечаю. – Да ну, что ты? Я же вижу! – Нет, – повторяю, – папа из Рязани, мама сибирячка. – Это разве что-то доказывает? – возмущается он. – Не понимаю, чего ты боишься, почему не признаешься. Я раввин, меня не обманешь. – Но почему вы так уверены, что я – ваш? – Потому что ты очень хороший человек, это видно. С этим его аргументом спорить не хотелось. В общем, приехал какой-то раввин из Израиля, наговорил чего-то, посеял, понимаешь, сомнение, а ты после ходи и думай… Ллойд и ДжимСередина семидесятых. На севере идет большая стройка. И вместе со строителями сюда едут поэты и писатели – и знаменитые, и начинающие. Знаменитые едут по разнарядкам творческих союзов, а начинающие – немного заработать на встречах с читателями. Я, совсем тогда молодой человек, был направлен в те края на ответственный пост заместителя редактора городской газеты, из-за чего оставил обжитое место в Иркутске. А в Иркутске у меня осталось несколько хороших знакомых среди журналистов и писателей. Один из них, будучи отзывчивым человеком, постоянно отправлял ко мне на север подающих надежду молодых людей со своими записками. В этих сопроводиловках говорилось примерно следующее: «Дорогой Витя! Направляю к тебе Петра Иванова, поэта. Помоги ему: дай денег, посели в гостинице и обеспечь билет на обратную дорогу». Посетитель протягивал мне эту бумагу. Я читал, затем просил бухгалтера редакции выписать Иванову 10 рублей авансом под расписку в счет будущей публикации стихов или прозы. Рукопись при этом я требовал предоставить немедленно, чтобы публикация была обеспечена и бухгалтерская отчетность не пострадала. Так, не успев даже познакомиться как следует с приезжим из-за редакционной суеты, я брал у него рукопись, отдавал деньги, договаривался с гостиницей, с кассой аэропорта, после чего мы расставались с ним, бывало, навсегда. Гостей таких – и не только из Иркутска – было немало. Откуда бралось столько поэтов и писателей и куда они потом подевались – непонятно. Прибегаю однажды после очередного беглого интервью со строителями, надо срочно выдавать репортаж в номер, а мне говорят, что меня ждет посетитель. Я захожу в кабинет и вижу перед собой не по-здешнему смуглого, высокого, стройного человека с огромной копной черных кудрявых волос на голове. Он встает, подает руку и представляется: Джеймс Паттерсон, московский поэт. И между прочим отдает записку. В записке просьба – встретить Джеймса как друга и помочь ему, если потребуется. Гость застенчиво молчит. А я истолковываю его застенчивость по-своему: говорю с бухгалтером, звоню в гостиницу и т. д. Через пятнадцать минут суеты протягиваю московскому поэту Паттерсону десять рублей и требую рукопись. – Нет, что вы! – смущенно говорит гость. – Деньги у меня есть. Спасибо. И в гостиницу я уже устроился. И о билете на самолет не беспокойтесь, я хочу пожить здесь подольше, пообщаться с людьми. А стихи свои я вам с удовольствием дам. …Редакционные полы затрещали у меня под ногами, и я едва не провалился сквозь землю. А Джеймс оказался добрейшим, все понимающим парнем. Моя бестактность вызвала у него лишь улыбку: – Приходите сегодня вечером в гостиницу. Мне будет интересно поговорить с вами. Вечер мы провели с Паттерсоном за бутылкой вина, и он, конечно же, рассказал мне, откуда взялась его необычная внешность и столь редкое для московских поэтов имя. История была простая и драматичная одновременно. Его отец, Ллойд Паттерсон, будучи молодым человеком, еще в 1932 году приехал в Советский Союз, как ни странно, в поисках работы. Потомку чернокожих рабов в родной стране не нашлось места. В СССР собирались снимать фильм, где требовались актеры, как теперь говорят, афроамериканцы. Этот решительный шаг стал для Ллойда судьбоносным, он так и остался в Союзе: изучил язык, устроился диктором на радио, встретил девушку художницу, которая и родила ему Джеймса. А потом, в 1935 году, были съемки ставшей вскоре всеми любимой картины «Цирк» с Любовью Орловой в главной роли. Для съемок нужен был темнокожий малыш. Эту роль и сыграл двухлетний Джеймс Паттерсон. После не только он, но и его семья сдружились с Любовью Орловой. К Джеймсу знаменитая актриса относилась как к сыну. Через много лет после встречи с московским поэтом Паттерсоном я посмотрел по телевидению трогательный документальный фильм о судьбе моего знакомого, о его родителях и Любови Орловой. В нем с удовольствием давали интервью известные люди, знавшие актрису и ее друга Джима, как называли Паттерсона его близкие. А не так давно, перечитывая эти заметки, я решил выяснить все-таки, что стало с человеком, которого я видел когда-то на далекой северной стройке, но точного ответа на этот вопрос так и не нашел. Известно только, что вначале 90-х, когда великий социальный эксперимент, в котором участвовал Ллойд Паттерсон, провалился, его сын, Джим, уехал в Америку. Один в трудные для него и его страны времена уверовал в Россию, другой в тяжелые для России дни увидел свет в Америке. Боже упаси меня судить этих добрых людей. Но повод подумать о них, о таких, как они, о превратностях судьбы и истории, согласитесь, имеется…

|