Почти 10 тысяч километров пути: Центрально-Азиатская экспедиция Рериха |

| Ольга Ладыгина, rgo.ru |

| 23 Октября 2023 г. |

|

Центрально-Азиатская экспедиция дала Николаю Рериху возможность посетить Россию, куда художник всю жизнь стремился вернуться, и подарила ему вдохновение для знаменитой серии гималайских картин. Она же едва не стоила ему жизни.

Из России с любовьюИнтерес к Востоку вырос у Рериха, как ни странно, из его увлечения русской культурой. Еще в студенческие годы он задумался о возможной связи искусства родной страны с азиатским влиянием, о чем писал в своем дневнике: «Часа три обсуждали тему для сочинения. Мне весьма любопытно. Было ли на русское искусство два влияния: византийское и западное — или еще было и непосредственное восточное. Кое-где нахожу смутные указания на это». Уже в молодые годы художник читал труды Рамакришны и Вивекананды, а также духовные стихи Рабиндраната Тагора. Он изучал мифологию Индии, ее фольклор, иллюстрации буддийской настенной живописи пещер Аджанты и в одной из своих статей заметил: «Живет в Индии красота. Заманчив великий индийский путь».

К 1923 году Рерих, сделав небольшой крюк через Европу и Америку, наконец получил индийскую визу и средства на длительную экспедицию по Центральной Азии, куда отправился вместе с любимой супругой Еленой и сыном Юрием. Задачи перед собой они ставили весьма обширные: создать живописную панораму земель и народов Средней Азии, провести археологические изыскания, собрать коллекцию этнографических материалов, чтобы по ним изучить духовную культуру районов, по которым пролегал маршрут, и постараться реконструировать их историю. Еще одной задачей было изучение местных языков и диалектов — за ее выполнение отвечал Юрий, владевший более чем 30 европейскими и азиатскими языками и диалектами, в частности монгольским, тибетским и хинди. 30 ноября Рерихи прибыли из Парижа в Индию, впереди был путь протяженностью свыше 3 тыс. км. Они посетили Бомбей, Джайпур, Агру, Сарнатх, Бенарес (ныне Варанаси), Калькутту, монастыри Сиккима, налаживая культурные и деловые связи. В Сиккиме разработали маршрут будущей экспедиции, после чего вновь вернулись в Америку и Европу для оформления многочисленных документов и разрешений. Наконец в начале 1925 года началась собственно экспедиция. Проехав через Кашмир, Ладак и Китай, Рерих добрался до Москвы. При оформлении въездных документов художник указал, что выполняет миссию посланца махатм Гималаев. На 13 июня была назначена встреча с наркомом иностранных дел Георгием Чичериным и наркомом просвещения Анатолием Луначарским, которым он вручил послание от махатм и переданный ими ларец со священной землей. «Вы избавили землю от предателей денежных. Вы признали ничтожность личной собственности. Вы угадали эволюцию общины. <...> Вы открыли окна дворцов. Вы увидели неотложность построения домов общего блага. <...> Мы признали своевременность Вашего движения и посылаем Вам всю нашу помощь. <...> Привет вам, ищущим общего блага!» — гласило послание.

— Рерих понимал, что будущее России связано с общественными процессами в Азии, и предлагал проект сближения коммунизма с буддизмом как идеологическую платформу будущих социальных преобразований, — поясняет старший научный сотрудник отдела «Наследие Рерихов» Государственного музея Востока Лариса Келим. — Чичерин даже назвал его «полубуддист-полукоммунист» — определение упрощенное, но показывает, что точку пересечения, в которой СССР мог бы сотрудничать с азиатскими странами, наркомы увидели. Дальше путь Рерихов вновь вел к Тибету — на этот раз через Алтай и Монголию. «День прекрасный по краскам. Синие горы, шелковистая степь. По левую руку — снега Тарбагатая, а прямо на север — отроги самого Алтая. Алтай — середина Азии. Стада в степи. Большие табуны коней, и юрты черно-синие и бело-молочные, и солнце, и ветер, и неслыханная прозрачность тонов. Это даже звучнее Ладака», — писал позже художник в своей книге «Алтай — Гималаи». Перезимовав в монгольской Урге (ныне Улан-Батор), экспедиция преодолела юго-западную пустыню Гоби и через Тибетское нагорье двинулась в сторону Лхасы. Негостеприимный ТибетПутешественникам удалось преодолеть цайдамские болота и солончаковую пустыню, перейти через хребты Марко Поло, Кокушили, Дунгбуре и Тангла. До тибетской столицы оставалось около десяти дней пути, и тут экспедицию остановили местные пограничные войска. Без объяснения причин Рерихам запретили двигаться вперед, ссылаясь на необходимость получить разрешение правительства. Начались долгие месяцы ожидания в холодном лагере, где бушевал ураганный ветер, а мороз по зимнему времени достигал –60 °С. Оказавшись запертыми в долине реки Чу-На-Кхе на высоте свыше 4,5 км, Рерихи безуспешно отправляли письма губернаторам Нагчу, верховному комиссару, далай-ламе и официальному британскому представителю в Сиккиме полковнику Фредерику Бейли. Ответов не последовало. Послания к двум последним местные чиновники попросту отказывались отправлять под тем или иным предлогом. Ситуация между тем становилась критической. Октябрь сменил ноябрь, за ним декабрь. Погода ухудшалась, вокруг бродили стаи голодных собак, порой нападавшие на людей, ночью к лагерю пытались подобраться волки, стрелять в которых задержавший экспедицию майор не позволил, ссылаясь на то, что стрельба в Тибете строго запрещена. Стаи воронов кружили, привлеченные трупами павших вьючных животных. Юрий Рерих вспоминал: «Их нахальство было настолько велико, что они крали продовольствие из кухонной палатки и иногда даже уносили чайные чашки». Верблюдам, мулам и лошадям не хватало пищи — засыпанная снегом грубая трава их не насыщала, норма зерна уменьшалась с каждым днем, а продавать животных майор не позволил, ссылаясь на то, что подобные решения может принимать лишь правительство. «Здоровье нескольких членов нашей экспедиции начинало давать поводы для серьезного беспокойства. Большинство жаловались на сердечные приступы», — писал Юрий Рерих. Со временем в лагере разыгралась цинга. Не хватало теплой одежды. «Положение каравана становилось отчаянным. Каждый день мы находили умирающего мула или лошадь. Находящиеся при смерти животные неизменно пытались войти в палатки, словно пытаясь найти более защищенные места. <...> Долина Чу-На-Кхе открыта всем ветрам, и юго-западный ветер был иногда настолько яростен, что невозможно было находиться вне палатки. <...> После получасового сидения в палатке приходилось снова выходить и двигаться, чтобы согреться, и так продолжалось в течение целого дня. Чтобы сохранять ноги в тепле, мы сделали дополнительные войлочные чехлы из седел верблюдов, которые умерли».

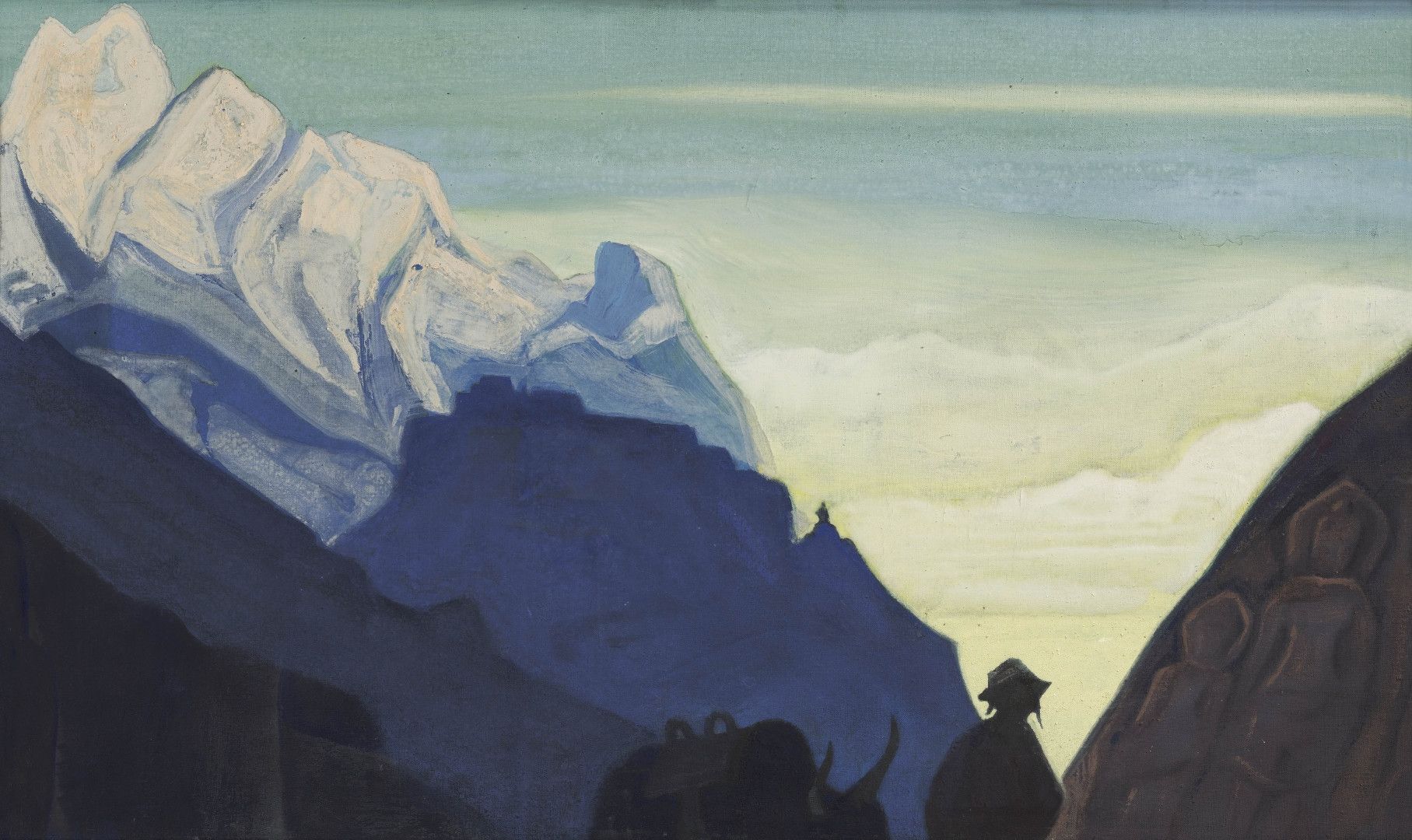

Топлива еле-еле хватало для кухонных палаток, туда к огню и приходили греться замерзшие люди. То и дело возникали конфликты между сопровождавшими Рерихов монголами и тибетскими солдатами, пытавшимися запретить первым общаться с караванами проходивших мимо земляков. Рерихи продолжали писать письма, несмотря на безысходность ситуации. «Казалось, безнадежно ждать ответа от правительства, которое решило уморить голодом целый караван, людей и животных, — писал Юрий Рерих. — Местные кочевники были утомлены поставкой нам топлива и продовольствия. Их стойбища были далеко, и снег затруднял доставку провизии к Чу-на-кхе». Несмотря на невыносимые условия, Рерихи продолжали работать. Сам художник делал этюды тибетских пейзажей, его жена описывала этические учения Востока, сын собирал этнографические материалы о кочевниках хоппа. В монастыре Шаругене они обнаружили многотомное собрание писаний тибетского добуддийского шаманизма бон, которое взялись изучать. Только в марте наконец удалось получить разрешение ехать дальше. Правда, не в Лхасу, а в юго-западном направлении, вдоль южных берегов Великих озер Тибета — прежде в этих местах не ступала нога европейца или американца. Перевалив Трансгималаи, Рерихи вышли в южный окраинный район Тибета и несколько дней следовали по течению великой реки Брахмапутры, а в мае 1928 года пересекли границу между Тибетом и Индией. Экспедиция подошла к концу. Азиатские краски— Начало гималайского периода некоторые исследователи считают кульминацией творчества Николая Рериха, — отмечает Лариса Келим. — В эти годы его живописная техника после многих экспериментов уже устоялась. Он полностью перешел на темперную краску, причем, пожалуй, как никакой другой художник, сумел раскрыть ее выразительный потенциал. Он использовал жидко разведенную темперу, что позволило сохранять пигмент как можно более чистым, именно это придало его картинам светоносность. Рерих применял идею цветного фона, причем нижний слой его полотен всегда контрастирует с верхним. Порой он наносил, точнее наливал, слои жидкой краски на горизонтально лежащий холст. Затем выполнял размывки, благодаря чему появлялись мягкие переходы между тонами. Четко очерченные контуры переднего плана он прорисовывал уже поверх многочисленных слоев. Мастерская техника многослойного нанесения краски так называемыми размывками позволила передать глубину пространства и создать тончайшие цветовые градиентные переливы. Из-за этой многослойности его картины очень сложно реставрировать — малейшая царапина сразу видна, а чтобы воспроизвести первоначальный цвет, надо понять, как именно Рерих добился того или иного оттенка. В работе художнику очень помогала жена, на редкость тонко чувствовавшая цвет. Рерих постоянно с ней советовался по поводу картин, а в конце жизни писал, что под каждой надо ставить имена двух авторов — его и Елены, поскольку «творили вместе, и недаром давно сказано, что произведения должны бы носить два имени: женское и мужское».

Путешествия продолжали манить живописца, и в 1935–1936 годах он организовал долгосрочную экспедицию в Маньчжурию и Северный Китай. Его по-прежнему занимала идея единения Азии, которое, с его точки зрения, должно было начаться с Монголии, Маньчжурии, Северного Китая и Южной и Юго-Восточной Сибири. Однако, будучи в путешествии, Рерих не только занимался научной работой, но и стал заметным культурным лидером в среде русской эмиграции. Это вызвало недовольство федеральных властей США, спонсировавших экспедицию, и дело закончилось разрывом с американским правительством, оказывавшим Рериху поддержку. Дальний Восток пришлось покинуть, в Америке его больше не ждали. Семья художника осела в Индии, в Кулу, где он продолжил свое художественное и литературное творчество. Среди многочисленных картин особой выразительностью выделяются горные пейзажи, в которых тонкие состояния природы перекликаются с возвышенными состояниями человеческой души. — Если вначале Рерих писал Гималаи, фиксируя облик географических мест, которые увидел, то на завершающем этапе своего творчества художник пишет максимально обобщенно, — объясняет Лариса Келим. — Его этюды уже, как правило, не имеют географической привязки. Даже конкретные точки вроде гор Кайлас и Канченджанга выступают больше как символы высшей реальности, которая нас зовет, — горы на его картинах становятся символами духовного восхождения человека. Вернуться на родину Рериху так и не удалось, но он всегда жил ее интересами. «Ты прав — зачем на Гималаях греметь во славу Руси, когда можно всем вместе дружно потрудиться на любимой родине, — писал художник в 1946 году своему другу и коллеге Игорю Грабарю. — В смысле служения русской культуре мы оба всегда были верны ей и знали, на какую высоту взойдет народ русский. И ты, и я работали во имя Руси, и нынешний общий подъем для нас великая радость». Так и работал Рерих до последних своих дней во имя Руси в Индии. В долине Кулу до сих пор можно найти камень, на котором выбито: «Тело Махариши Николая Рериха, великого друга Индии, было предано сожжению на этом месте 30 магхар 2004 года Викрам-эры, отвечающего 15 декабря 1947 года. Ом рам».

Любопытные факты

На нашем сайте читайте также:

|