«Правда – в памяти, у кого нет памяти, у того нет жизни». Валентин Распутин

В истории нашего Отечества так много поводов для споров, что невольно задумываешься: это у нас история такая запутанная или мы сами, толкующие ее всяк по-своему, так ее...

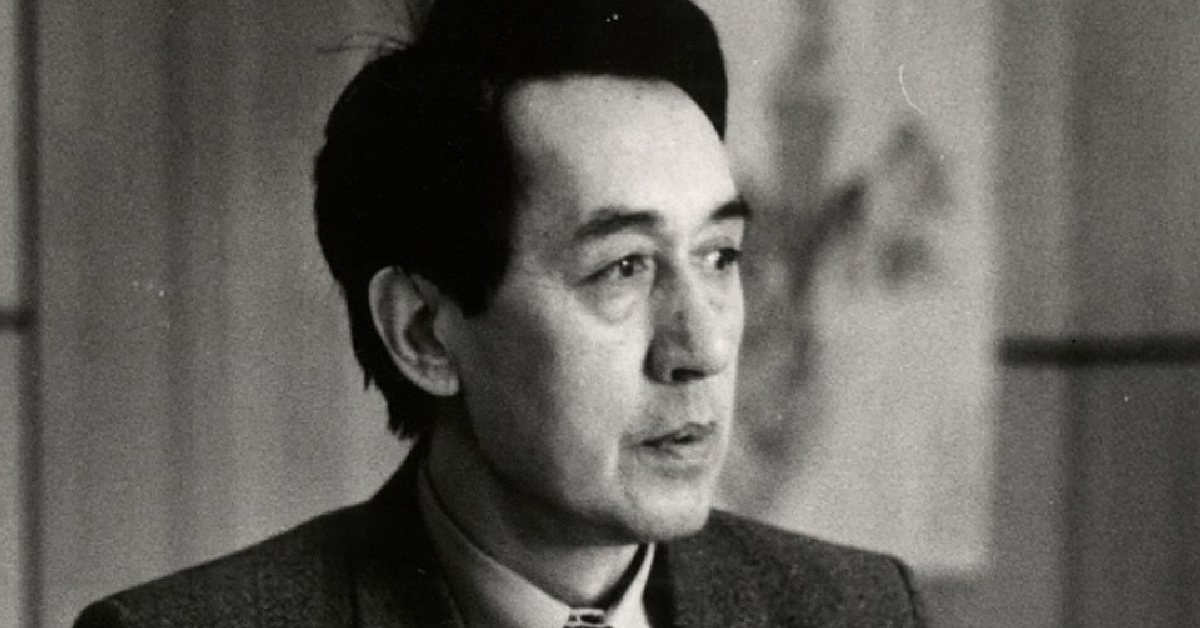

15 июня исполнится 15 лет как завершил свою дорогу жизни первый всенародно избранный губернатор Иркутской области Юрий Ножиков (1934–2010). О том, каким он был, вспоминает президент Фонда сохранения памяти и развития наследия Ю. А. Ножикова, заслуженный юрист РФ Юрий Курин, в прошлом – один из...

150 лет назад родился писатель-антифашист Томас Манн.

На прошлой неделе исполнилось 50 лет народному артисту России, почетному гражданину Иркутской области и города Иркутска Денису Мацуеву. За свою карьеру знаменитый пианист успел покорить главные концертные залы мира, стать лауреатом множества престижных премий и наград, а также оказаться в центре...

«Убрать царей»: как большевики воевали с памятниками |

| 16 Апреля 2018 г. |

|

Летящие с постамента статуи императоров, разрушенные мемориалы героев Отечественной войны и могилы тех, кто был объявлен контрреволюционером — на месте памятника Александру II после революции большевики делали все, чтобы стереть память о царской России. 12 апреля исполняется 100 лет со дня выхода декрета об уничтожении памятников «царям и их слугам». Он привел к разрушению монументов по всей стране. — о том, что появилось на их месте при советской власти.

Разборка памятника Александру II в Кремле. Москва, 1918 год. Фото: РИА «Новости» Мы новый мир построимПосле Октябрьской революции 1917 года большевики решили, что в России необходимо уничтожить все памятники «царям и их слугам». Спустя полгода, 12 апреля 1918 года они выпустили законное основание для сноса монументов. Им стал декрет Совета народных комиссаров РСФСР «О памятниках Республики». Документ подписали Владимир Ленин, Анатолий Луначарский, Иосиф Сталин и секретарь СНК Николай Горбунов.

— говорится в первом пункте декрета. В 1918 году памятники эпохи «проклятого царизма» уничтожали и быстро заменяли на революционные. Первым снесенным монументом стал крест на месте убийства московского генерал-губернатора, великого князя Сергея Александровича. Участие в его уничтожении 1 мая принимали члены большевистского правительства. Следующей жертвой майского вандализма стала на тот момент единственная конная статуя — памятник герою русско-турецкой войны генералу Михаилу Скобелеву. Ее уничтожение инициировали рабочие завода Гужона (позднее — «Серп и Молот»).

Впоследствии на месте снесенного Скобелева возвели монумент первой советской конституции со статуей свободы. Его пришлось открывать дважды: к первой годовщине Октябрьской революции в 1918 году, хотя тогда не была установлена статуя, и в 1919 году, когда она уже была готова. Досталось и мемориальному комплексу Александра II, который располагался на склоне Кремлевского холма (сейчас — Боровицкий). Вокруг статуи императора тянулась величественная арочная галерея — на ее сводах находились 33 мозаики с изображениями русских государей. Рабочие сбросили монумент императора в 1918 году, а остальные элементы снесли десять лет спустя. Примечательно, что в годы военного коммунизма пустоты в основании памятника использовались в качестве могил для расстрелянных врагов революции. Сильнее всего декрет ударил по Москве в 1920–1930-е годы. Тогда был уничтожен ряд архитектурных шедевров на территории Кремля, взорван храм Христа Спасителя. Некоторым памятникам империи все-таки удалось выжить: уцелели Медный всадник в Петрограде, Николай I, а также Минин и Пожарский. Последний большевики лишь сдвинули с центра Красной площади к собору Василия Блаженного, чтобы тот не мешал проведению парадов. Досталось всей РоссииЭстафета сноса монументов «царям и их слугам» постепенно перешла из Москвы в другие части страны. В Костроме неугодным оказался памятник царю Михаилу Федоровичу и крестьянину Ивану Сусанину, установленный в 1851 году. При этом большевики еще 10 лет использовали оставшийся от памятника постамент в качестве трибуны. Полностью снос был завершен лишь в 1930-е годы. Под раздачу большевиков попали и памятники героям Отечественной войны 1812 года. Так, был уничтожен монумент и могила генерал-лейтенанта Ивана Дорохова в подмосковной Верее, которую партизанский отряд Дорохова во время войны отбил у французов. Памятник открыли в 1913 году недалеко от Рождественского собора, где находились генеральские останки, однако простоял он недолго.

Хотя орденов вандалы не обнаружили, и сабля оказалась не наградной, а боевой, им все же удалось отыскать перстень и нательный крестик Дорохова. Останки генерала выбросили с высокого откоса над рекой Протвой. Бронзовый памятник на валу тогда же был обстрелян, а затем снесен. Замена царским памятникамДекрет «О памятниках Республики» предписывал не только уничтожать «памятники царям и их слугам», но и как можно скорее установить им на смену революционные. «Той же комиссии поручается мобилизовать художественные силы и организовать широкий конкурс по выработке проектов памятников, долженствующих ознаменовать великие дни Российской социалистической революции», — сообщалось в документе.

1918 год. Москва, Пречистенская набережная. Рабочие ломают бронзовый памятник Александру III. Благодаря этому пункту позже историки назвали весь декрет «Планом монументальной пропаганды». Первым ее продуктом стал памятный обелиск в Александровском саду. Изначально его открыли в 1913 году в честь 300-летней годовщины восшествия на русский престол династии Романовых. Он представлял собой небольшую стелу с перечислением всех правителей царского дома.

Так обелиск династии Романовых стал «памятником-обелиском выдающимся мыслителям и деятелям борьбы за освобождение трудящихся». На годовщину Октябрьского переворота был установлен памятник французскому революционеру Максимилиану Робеспьеру в том же Александровском саду. Однако простоял он лишь несколько суток.

Поэтому бетонный Робеспьер банально не выдержал ночных заморозков и развалился. Большевики спешили как можно быстрее соорудить новые памятники. Без конца подгоняемые скульпторы не могли тщательно продумать идею каждого монумента и создать интересный образ. Поэтому подавляющее большинство обелисков вскоре было убрано из-за плачевного состояния. Часть из них сняли «по многочисленным просьбам трудящихся» и революционных заказчиков. По этому принципу быстро исчез памятник двум отцам-основателям марксизма Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу, который Владимир Ленин открывал лично. Из-за его нелепости народ даже окрестил монумент — «Двое в ванной». Подобная участь постигла и памятник видному деятелю французской революции Жоржу Жаку Дантону — он был открыт в 1919 году на площади Революции. На постаменте лежала, будто только после гильотины, огромная голова с выпученными глазами, которую тоже вскоре поспешили убрать. Особая история у памятника императору Александру III в Санкт-Петербурге, который возвел князь Павел Трубецкой. Члены императорской семьи по-разному относились к монументу.

Памятник все же открыли 23 мая 1909 года, но перешептывания только усилились. Многие были убеждены, что Трубецкой нарочно издевался над императорским домом. На это в какой-то мере намекал и сам скульптор в частных беседах: «Я не занимаюсь политикой. Я изобразил одно животное на другом». Скандальная слава монумента спасла его от демонтажа после революции. Большевики считали, что Александр III в таком виде, наоборот, сгодится — так еще будет смешить граждан и пугать детей. До наших дней от «монументальной пропаганды» первых лет советской власти остались считанные единицы — в частности, бетонные Александр Герцен и Николай Огарев во дворике одного из факультетов МГУ на Охотном ряду, а также памятник Марксу в Ульяновске. Источник:

Тэги: |