Свободное лето 89-го |

| Юрий ПРОНИН |

| 04 Августа 2024 г. |

|

35 лет назад даже толстые журналы расходились миллионными тиражами

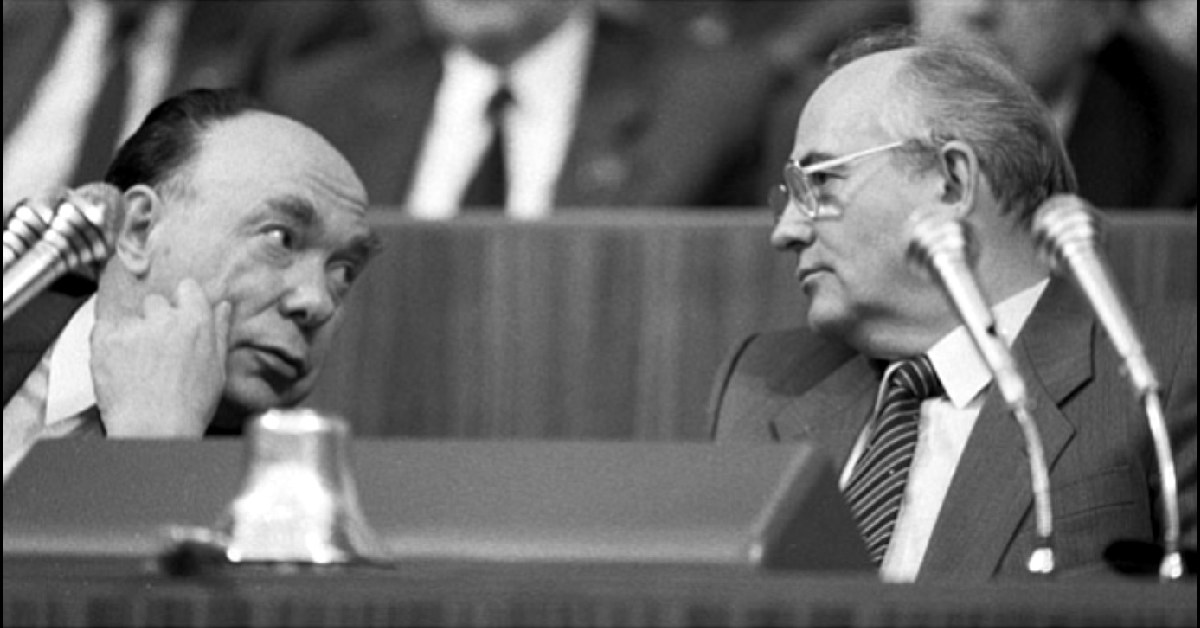

«Гласность – перестройка – Горбачев». В 1989 году эти слова стали для зарубежья столь же расхожим брендом Советского Союза, как, скажем, «баня, водка, гармонь и лосось» в чуть более позднем исполнении группы «Любэ». Разумеется, модные ныне вопли о «полном развале под руководством Плешивого», да еще по чьему-то заданию, будучи сугубо пропагандистскими, не имеют ничего общего с действительностью. Горбачев, несомненно, хотел как лучше. Другое дело, что получилось далеко не всё, и это неслучайно. Если пренебречь мелочами, то, придя к власти, новый генсек сразу же столкнулся с двумя крупнейшими проблемами. Первая – тяжелая болезнь всего организма страны, причем в запущенной форме. Вторая – как ни парадоксально (хотя на самом деле закономерно), массовое недовольство условиями жизни сочеталось с фантастической неготовностью к глубоким переменам. Не готов был и партийно-государственный аппарат, включая лично Михал Сергеича и его ближайшее окружение. То есть они понимали, что менять что-то надо, причем срочно, но что и как именно, представляли себе крайне смутно. И началось в стиле, который Высоцкий выразил словами «наугад, как ночью по тайге». Сначала затеяли «ускорение», то есть все плановые показатели механически увеличили (вплоть до «каждой семье благоустроенную квартиру к 2000 году бесплатно») и попытались директивно нажать на дисциплину (в том числе через «сухой закон»). Остальное, по большому счету, оставили как есть. Не получилось. Тогда стали слегка менять экономику, в начале 1987-го разрешили кооперативы. Но тут Горбачев согласился со своими советниками (прежде всего, с Александром Яковлевым), что реформировать экономическую сферу – это правильно, но долго, эффект скажется далеко не сразу и при неизменной, «забронзовевшей» власти может оказаться неоднозначным. Поэтому сначала надо менять общественные отношения, то есть затеять политические реформы. Причем так, чтобы результат был виден всем и сразу. Вот тогда и началась гласность… Сначала понемногу, тихим ручейком, затем полноводной рекой, а следом – как раз к лету 1989-го – грохочущей лавиной с полок в закрытых фондах специального хранения были выброшены на всеобщее обозрение – на телевидение, радио, в печать – колоссальные объемы информации, прежде неизвестной советским людям. Они касались темных, неафишируемых, запретных страниц и целых периодов нашей истории, прежде всего сталинской эпохи. Публиковалось множество документов, однако наибольшим спросом пользовались художественные произведения, созданные, как правило, в предыдущие годы и затем пылившиеся на этих самых полках архивов и библиотек. В кинематографе перемены начались в 1987 году с показа фильма Тенгиза Абуладзе «Покаяние». Потом были «Холодное лето пятьдесят третьего», «Комиссар», «Асса», «Проверка на дорогах» и другие. Однако настоящая революция произошла в литературе. Мощным залпом в 1987-м и особенно в 1988–1990 годах толстые ежемесячные журналы, имевшие до этого разовые тиражи не более 200 тысяч экземпляров (а у большинства менее 100 тысяч), что по нынешним временам и так сказочно много, превратились буквально в народные бестселлеры. Их тиражи возросли в десятки раз, причем львиная доля распространялась по подписке, тогда выгодной для читателей: стоимость ежегодной подписки равнялась сумме розничной фиксированной цены всех номеров, и ни копейкой больше – стоимость доставки целиком оплачивало государство.

Арифметика журнальных тиражей выглядит запредельно. В 1989 году «Новый мир» (главный редактор – Сергей Залыгин) выходил разовым тиражом (то есть тиражом каждого номера) 1,6 млн экземпляров, а в 1990-м – 2,7 млн! «Юность» (Андрей Дементьев) – свыше 3 млн экземпляров в 1989 году! Ненамного отставали «Знамя» (Григорий Бакланов) – в 1990 году 1 млн, «Дружба народов» (Сергей Баруздин) – 1,2 млн, «Октябрь» (Анатолий Ананьев) и «Нева» (Борис Никольский) – почти по полмиллиона, «Родина» (Владимир Долматов) – 450 тысяч, «Звезда» (Геннадий Николаев) – без малого 400 тысяч. Однако пальму первенства уверенно держал еженедельник «Огонек» Виталия Коротича – 4,6 млн экземпляров каждого номера в 1990 году. Тогда, в 1990-м, для обложек при таких тиражах не хватало краски, поэтому титульный фон у всех ежемесячных журналов был одинаковым – белым. Именно в перестроечных журналах вышли десятки, сотни романов, повестей, рассказов, вызвавших, как ранее запретный плод, небывалый интерес массовой аудитории. Среди таких произведений «Дети Арбата» Анатолия Рыбакова, «Белые одежды» Владимира Дудинцева, «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына, «Ночевала тучка золотая» Анатолия Приставкина, «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург, «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, «Факультет ненужных вещей» Юрия Домбровского, «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана, «Колымские рассказы» Варлама Шаламова, «Слепящая тьма» Артура Кёстлера, романы и повести Андрея Платонова, Владимира Набокова, Евгения Замятина, Джорджа Оруэлла, всемирно известные работы отечественных и зарубежных историков, политологов, философов, экономистов, социологов, как запрещенных ранее, так и осмелевших теперь. По-новому оценивались или вообще впервые публично оценивались исторические персонажи: от Ежова и Берии, Бухарина и Зиновьева, Колчака и Деникина до Сталина и Троцкого, Керенского и Столыпина, Ленина и Хрущева. Впервые на памяти почти всех граждан СССР публиковались работы и мемуары врагов советской власти и репрессированных лидеров партийной оппозиции. Даже верный сталинец, поэт Константин Симонов посмертно предстал с чуть иной стороны. При этом нарастал не только объем, но и градус, радикализм, смелость новой информации – от критики «извращений социализма» до неприятия советского социализма как такового, в любых вариантах. Альтернативная (почвенническая, национал-патриотическая) периодика – журналы «Наш современник», «Молодая гвардия», «Москва» (писатели Куняев, Бондарев, Марков, Стаднюк, Распутин, Белов, Проханов) тогда существенно уступала в тиражах «прожекторам перестройки».

Зашкаливали и тиражи большинства газет, имевшие, впрочем, широкую аудиторию и до середины 1980-х. На острие нового освещения прошлого и смелого взгляда в будущее сформировался тандем из журнала «Огонек» и еженедельной газеты «Московские новости» (главред – однофамилец члена Политбюро Егор Яковлев). Вскоре, начиная с 1991-го и в течение 1992–1993 годов ситуация с тиражами вернулась в исходное, доперестроечное положение и тут же двинулась дальше (причем, напомню, интернета тогда еще не было). Сейчас тираж каждого из названных журналов колеблется в диапазоне от одной до трех тысяч экземпляров, а, скажем, бумажные версии «Огонька», «Московских новостей» и «Октября» вообще не выходят. Да и газетные тиражи упали в разы, а затем в десятки и (с появлением всемирной паутины) в сотни раз. Что куда подевалось? А вот куда. Во-первых, резко изменилась сама жизнь. Журналы и газеты сняли с государственного финансирования. С другой же стороны, резко упал спрос. И не только из-за онлайн-революции. У большинства читателей в рыночных условиях просто не хватало денег, и «чтиво» быстро перестало быть товаром первой необходимости. Во-вторых, новизна в разоблачениях прошлого ушла, новые факты стали привычными, да и поток этих разоблачений не может быть столь мощным долгое время. В-третьих, многие поначалу воспринимали свободу слова как непременное условие близкого процветания в экономике. Но раз этого не случилось и, более того, негибкая система, в которой ослабили гайки, пошла вразнос, то интерес к гласности быстро угас. На смену пришло разочарование, нередко со сменой взглядов на противоположные. Многие из нас, включая автора этих строк, 35 лет назад были преисполнены радужных иллюзий: вот она, гласность, скоро наладится и остальное. Казалось, и надо всего-то, чтобы были свобода слова и прилавки в магазинах «как у них», а остальное по-прежнему «как у нас». То есть свобода подразумевала в наших головах сохранение прежнего объема государственной опеки в социальной сфере, причем для всех. И обязательно, даже если об этом прямо не говорилось, сохранение «царя» – только не плохого, как раньше, а правильного, справедливого. Но, разумеется, по-прежнему без всяких там «сдержек и противовесов» – на то он и царь. Отсюда и невиданная популярность толстых журналов, отсюда же и быстрое разочарование. На самом деле (и этого не смог или не захотел объяснить Горбачев) гласность – это всего лишь способ научить каждого из нас оценивать действительность самостоятельно, не создавать себе кумиров и быть готовым к сложнейшим испытаниям экономических реформ. Если бы этот сигнал был услышан и верно истолкован, то завышенных ожиданий, изначально неоправданных надежд и, как следствие, бешеной популярности «Огонька» и «Нового мира» не было бы и в то время. Да, тиражи выросли бы, но чуть-чуть, ибо мы уже тогда стали реалистичнее и прагматичнее. Посему «запрещенка» вызвала бы лишь сугубо читательский интерес, не став атрибутом массового ожидания близкого счастья. Увы, такого понимания не случилось. И, учитывая все обстоятельства, едва ли могло случиться. Михаил Горбачев и его команда явно не просчитали всех последствий модели «сначала демократия, потом рынок». Хотя и, скажем, кивать в сторону Китая некорректно. Там действуют, уже имея перед глазами наш опыт. Там другая история, другие обычаи, другие люди. Поэтому уместнее сказать, что в сложнейшей ситуации Горбачев не избежал серьезных ошибок, однако, безусловно, не заслуживает нелестных эмоций, определений и тем более оскорблений. Кстати, и Владимир Путин лет 20 назад в одном из вдумчивых (не для широкого эфира) интервью, осторожно покритиковав Горбачева и Ельцина, добавил: «Впрочем, окажись я на их месте, не знаю, решился ли бы вообще».

Тэги: |