Какой была интимная жизнь на Руси? |

| По инф. polit.ru |

| 31 Октября 2023 г. |

|

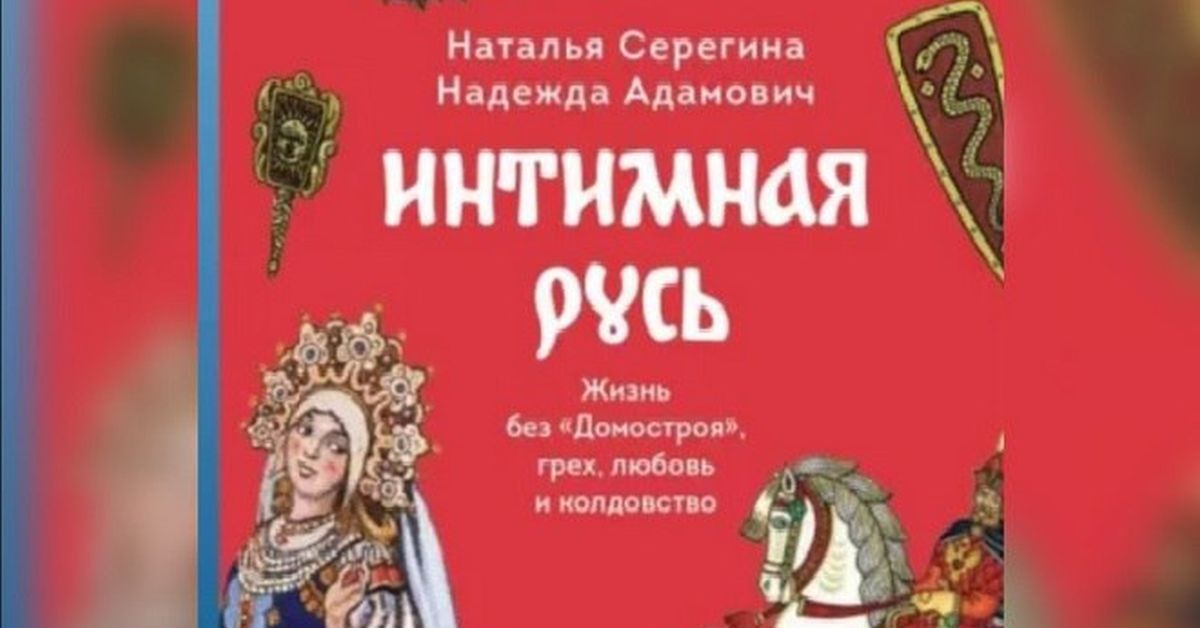

Как жили и любили друг друга люди на Руси в княжеских семьях и царских, в боярских и крестьянских, в семьях рабов и простых горожан? Как признавались в чувствах, как заключали браки, разводились и даже какие сексуальные практики предпочитали? Обо всем этом можно узнать из книги Надежды Адамович и Натальи Серегиной «Интимная Русь. Жизнь без Домостроя, грех, любовь и колдовство». Ниже размещен небольшой фрагмент книги.

Древнерусские нарядыКак и у большинства народов, у древних русов бытовало представление, что одежда появилась в человеческом обиходе не сразу. В раю Адам и Ева прекрасно обходились без нее и, лишь вкусив плод с древа познания добра и зла, устыдились своей наготы. К обнаженному телу в Древней Руси относились несколько иначе, чем в средневековой Европе: оно не считалось столь откровенно сексуальным объектом. Жизнь древних русичей была абсолютно несовместима со стеснительностью, а нагота выступала мощным инструментом в многочисленных магических обрядах. Эти обычаи не только кажутся нам оскорбительными, — отмечает в конце XVIII века Шарль Филибер Массон, автор «Секретных записок о России», — но они и действительно оскорбительны у недикого народа, уже носящего одежду, но, в сущности, они вовсе не являются результатом развращенности и не свидетельствуют о распутстве. Скажу больше, вовсе не эти бани доводят народ до распутства, наоборот, они, несомненно, очень полезны для него. Сердце русского юноши не трепещет и кровь не кипит при мысли о формирующейся груди. Ему нечего вздыхать о тайных, неведомых прелестях — он уже с детства все видел и все знает. Никогда молодая русская девушка не краснеет от любопытства или от нескромной мысли, от мужа она не узнает ничего для себя нового... И надо сказать правду, насколько непристойно держатся женщины, настолько же девушки сдержанны и скромны. Присущая женщинам стыдливость притупляется как благодаря привычке к такому обращению с мужчинами, так и благодаря совместному посещению бань с детства. Много внимания уделяли описанию совместного посещения бань иностранцы в XVI–XVII веках. Они [русские] в состоянии переносить сильный жар, лежать на полке и вениками нагоняют жар на свое тело или трутся ими (это для меня было невыносимо), — признавался Адам Олеарий. — Когда они совершенно покраснеют и ослабнут от жары до того, что не могут более вынести в бане, то и женщины и мужчины голые выбегают, окачиваются холодною водой, а зимою валяются в снегу и трут им, точно мылом, свою кожу, а потом опять бегут в горячую баню. Барон Августин Мейерберг, в свою очередь, изумляется привычке женщин не стыдиться своей наготы: В общественных банях бывают в большом числе и женщины простого звания; но хотя моются там отдельно от мужчин за перегородкой, однако ж совсем нагие входят в одну дверь с ними, а если которой-нибудь придет такая охота, она остановится на ее пороге, да и не стыдится разговаривать при посторонних с мужем, который моется, с самою вздорною болтовнею. Да даже и сами они, вызвавши кровь таким же, как и мужья их, сеченьем и хлестаньем к самой коже, тоже бегут к ближней реке, смешавшись с мужчинами и нисколько не считая за важность выставлять их нахальным взглядам свою наготу, возбуждающую любострастие. Формула «нагота возбуждает любострастие» наиболее полно описывает западноевропейскую сексуальную культуру; она наделяет сокровенные, интимные части тела признаками фетиша, подразумевает, что человек испытывает вожделение от созерцания наготы, исступление от наблюдения за сексом. Результат — обилие эротических, даже порнографических скульптур и картин, огромное количество амулетов и талисманов в виде мужских и женских гениталий. На Руси, где любое изображение воплощало в себе сокровенность, было наполнено особым смыслом, обнаженное тело в живописи или скульптуре воспринималось как срамота или похабщина. Именно так охарактеризовали русские послы в Италии собрание античных скульптур, а попытки Петра I в начале XVIII века устанавливать подобные работы в садах и парках вызывали бурный протест. Но ведь были же у русского народа какие-то эротические маячки, создававшие нужный настрой? Конечно, были: такими маячками снабжалась традиционная одежда. Советский этнограф и фольклорист Петр Богатырев (1893–1971) рассматривал ее как семиотическую систему особого рода. Он выделил несколько аспектов, присущих таким нарядам: праздничный, обрядовый, профессиональный, сословный, религиозный и региональный аспекты, — и назвал функции, которые они выполняли: утилитарная, эстетическая, магическая, возрастная, моральная, социально-половая и эротическая. За века своей эволюции традиционный костюм выработал знаковые системы, которые человек воспринимал неосознанно. Здесь было важно все: форма знака, его местоположение, цвет. Но это тема для совершенно другой книги. Нас же сейчас интересует история русского костюма с древнейших времен до XVIII века. Главным, а иногда и единственным предметом одежды в домонгольское время на Руси была рубаха (также называемая сорочкой, сороцицей или срачицей). Древнерусские рубахи напоминали туники, а шили их из полотна или тонкой шерсти, хотя зажиточные люди могли позволить себе рубахи из шелка. Вырез ворота делали круглым или квадратным, разрез — прямым, то есть посередине груди, реже — косым, по левой или правой стороне. Женские рубахи обычно доходили до ступней или до икр. Уникальной особенностью этого вида одежды были рукава: их делали очень длинными, намного превосходившими длину рук. В быту их собирали у запястий, а во время ритуальных действ и на праздники распускали. В древности обычно носили две рубахи: верхнюю (кошулю, верхницу или навершник) и нижнюю. То, что так одевались женщины на Руси, заметил в конце XVI века английский посол Джайлс Флетчер. Вот как он это описывал: Они носят рубашки, со всех сторон затканные золотом, рукава их, сложенные в складки с удивительным искусством, часто превышают длиною 8 или 10 локтей [3,36–4,2 метра], сборки рукавов, продолжающиеся сцепленными складками до конца руки, украшаются изящными и дорогими запястьями. Поверх древнерусские женщины надевали набедренную распашную одежду типа поздней плахты — кусок полушерстяной ткани на вздержке (гашнике). Ее края расходились, так что нижняя часть рубахи оказывалась на виду. Как в древности называлась такая одежда, неизвестно, термин же «понёва» появился гораздо позже. С XIV века начала распространяться совершенно новая длинная распашная одежда — сарафан. Но до XVII века этим словом обозначался предмет исключительно мужского гардероба. Однако примерно в то же время существовала и подобная женская одежда, известная под названиями ферязь, сукман, саян и шубка. Позже появились и другие названия: шушун, костолан, носов. Вместе с уже упомянутыми и самим сарафаном они все стали обозначать женскую комнатную одежду, которую носили поверх рубашки. Во второй половине XVII века из мужского гардероба «сарафан» пропал. Еще можно упомянуть летник — его надевали женщины поверх сорочки и сарафана. Рукава у него были очень широкими, свисавшими до самой земли, поэтому в нем обычно приходилось держать руки согнутыми в локтях. Чисто мужские рубахи спускались до колен (иногда ниже), их не заправляли, а носили в подпоясанном виде поверх штанов. Поясом служил узкий ремень (с металлической пряжкой и бляшками) или тканый шнурок (возможно, с кистями). На вороте, подоле, краях рукавов вышивали узоры. Также мужчины носили штаны (порты, гачи) — скорее всего, неширокие, ниже колен, но выше щиколоток. О верхней одежде, имевшей распространение в XI–XIII веках, мы можем судить по упоминаниям в берестяных грамотах и письменных источниках. Это «вотоляна свита», которую носили как мужчины, так и женщины. Скорее всего, она представляла собой длинный распашной кафтан. Кафтаны в целом носили преимущественно мужчины. Это была форма комнатной и легкой уличной одежды, хотя существовал и зимний ее вариант (кафтан шубный). В зависимости от назначения и моды кафтан шили подлиннее или покороче (до колен или до лодыжек), свободный или приталенный, в подавляющем большинстве случаев распашной, причем правая пола заходила на левую, но всегда из плотной, относительно хорошей материи, на подкладке. Наиболее древнее упоминание кафтана (хафтана) относится к Х веку: так арабский путешественник ибн Фадлан называет роскошную парчовую верхнюю одежду — в такой хоронили знатного руса в Булгаре. В XVI–XVII веках некоторые представители московской знати носили чрезвычайно парадную верхнюю одежду — ферезею. Она была длинной, прямой, широкой, чуть расклешенной и с откидными рукавами. Шили ее из дорогих сукон, украшали вышивкой и даже камнями, иногда подбивали дорогим мехом (например, соболями), а надевали поверх ферязи или кафтана. Джайлс Флетчер в конце XVI века дает подробное описание мужской и женской одежды. Мужской костюм включал рубаху, «разукрашенную шитьем, потому что летом они дома носят ее одну», а поверх нее надевали шелковый распашной зипун до колен, кафтан, «с персидским кушаком, на котором вешают ножи и ложку», а на кафтан — охабень или ферязь. Ферязь была очень длинной, на меху, ее ворот и рукава украшали драгоценными камнями. Поверх всего носили однорядку из тонкого сукна, лишенную воротника. На ногах — сафьяновые сапоги, а на голове — богато вышитую шапку, которую иноземец пренебрежительно назвал «ночной шапочкой». Шея всегда оставалась голой — ее украшали «ожерелье из жемчуга и драгоценных камней, шириной в три и четыре пальца». Англичанин отметил, что бояре носили все одежды, расшитые золотом, а у дворян был «кафтан или нижнее платье... иногда из золотой парчи, а прочее платье суконное или шелковое». Горожане одевались гораздо более бедно; под однорядку они поддевали грубый суконный кожух, на ноги натягивали сапоги, а на голову — меховую шапку. Женщина, когда она хочет нарядиться, надевает красное или синее платье и под ним теплую меховую шубу зимой, а летом только две рубахи... одна на другую, и дома, и выходя со двора. На голове носят шапки из какой-нибудь цветной материи, многие также из бархата или золотой парчи, но большей частью повязки. Без серег серебряных или из другого металла и без креста на шее вы не увидите ни одной русской женщины, ни замужней, ни девицы. Русские женщины носили сложный головной убор: основу составляла повязка из тафты (обычно красная), на нее повязывался убрус, а затем надевалась шапка с меховой опушкой «в виде головного убора, из золотой парчи», расшитая жемчугом и каменьями. В жаркие месяцы эту конструкцию заменяло белое покрывало, расшитое жемчугом и «завязываемое у подбородка, с двумя длинными висящими кистями». Обязательными были украшения: серьги «в два дюйма и более», ожерелья и браслеты-запястья «шириною пальца в два». Верхней одеждой служила ферязь, на которую надевали летник с широкими рукавами. Завершал убранство опашень с рукавами «до земли». Все это великолепие застегивалось на золотые и серебряные пуговицы размером «с грецкий орех». На ногах красовались сапожки из цветной кожи, расшитые жемчугом. Хорватский священник Юрий Крижанич, который жил в России на протяжении почти двух десятков лет при царе Алексее Михайловиче, неодобрительно высказывался о расточительности простого русского люда: Русские люди, даже низшего сословия, подбивают соболями целые шапки и целые шубы... А что можно выдумать нелепее того, что даже черные люди и крестьяне носят рубахи, шитые золотом и жемчугом? Он ратовал за то, чтобы крестьянам запретили использовать для пошива одежды дорогие материалы, ибо где это видано, чтобы «ничтожный писец ходил в одинаковом платье со знатным боярином»?

На нашем сайте читайте также:

|