90 лет назад родился Олег Табаков. Он стал выдающимся актером театра и кино, талантливым режиссером и вдумчивым педагогом, который подготовил не одно поколение...

«Американские горки» российской истории.

Исполнилось 100 лет со дня рождения писателя Юрия Трифонова.

Его день рождения – на днях (19 августа). И хотя цифра 88 выглядит внушительно, он для всех и навсегда остался молодым…

«Демократия – это когда у людей есть возможность голосовать», – заявил в ходе одного из недавних брифингов российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Звучит вроде бы убедительно: и вправду, ну какая демократия без голосования? Но при ближайшем рассмотрении выходит, что характеристика неточная и...

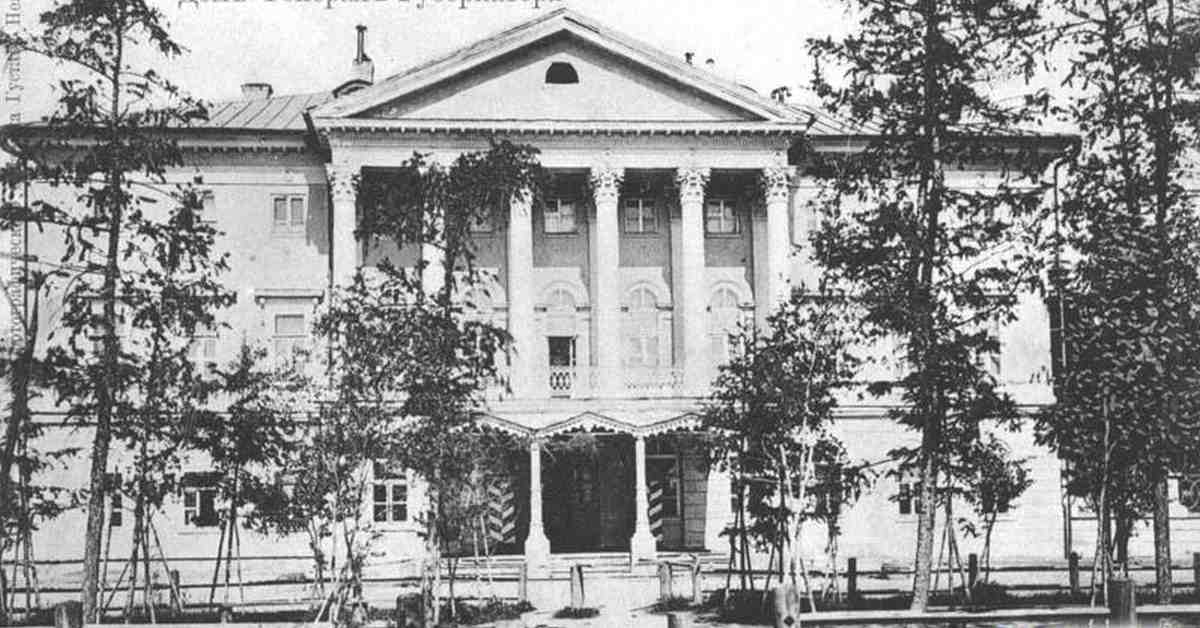

К 100-летию Иркутского университета! На пороге XXI века (Часть 1) |

| 07 Июня 2018 г. |

|

Иркутский университет в 80–90 годы продолжал развиваться как крупный научный центр на востоке страны. Его достижения были отмечены на самом высоком уровне. Коллегия Минвуза СССР в 1981 году включила университет в состав 12 лучших вузов страны, выполняющих научные исследования, имеющие важное народно-хозяйственное значение. Университет вошёл в число вузов с высокоразвитой наукой и был включён в качестве исполнителя в план Государственного комитета по науке и технике (ГКНТ) при правительстве СССР на 1985–1995 года.

ИГУ поручалось вести исследования по разработке коренных и рассыпных месторождений урана, золота, алмазов, олова и других полезных ископаемых. ГКНТ СССР была утверждена региональная программа «Моделирование ресурсно-экономических систем (Регион)», головными организациями которой были утверждены Иркутский университет и Иркутский вычислительный центр Сибирского отделения АН СССР. Особая роль в реализации программы отводилась иркутским геологам, которые вели разработки по проектам «Рудное золото Сибири», «Редкие металлы и алмазы Сибири», «Нефть и газ в Иркутской области». Планов и научных программ было такое громадьё, что в рамках данной публикации нет возможности их просто перечислить. Однако ещё одну государственную программу следует не только назвать, но и раскрыть. В рассматриваемый период коллектив ИГУ, как, впрочем, и во все годы свей истории, осуществлял свою главную задачу – подготовку специалистов. Только теперь она была спланирована на длительный период и называлась «Подготовка кадров специалистов для Восточно-Сибирского региона до 2005 года». Поскольку головной организацией в этой программе являлся Иркутский университет, то и координация всей работы по её реализации возлагалась на него. В апреле 1984-го в ИГУ состоялось совещание деканов вузов Восточной Сибири, в котором приняли участие 44 декана из Бурятской и Якутской АССР, Красноярского края, Иркутской и Читинской областей. Тема совещания – координация использования выпускников вузов в промышленности и сельском хозяйстве, в здравоохранении и просвещении в Восточной Сибири. Как уже отмечалось, планов и программ у университета было много. А каков был кадровый потенциал ИГУ в начале 80-х годов и мог ли он решать поставленные задачи? Статистические данные свидетельствуют, что это было коллективу под силу. На 12 факультетах ИГУ в 1981 году действовало 40 кафедр, на которых работало 800 преподавателей – из них 45 докторов наук и профессоров, 350 кандидатов наук и доцентов, 405 старших преподавателей и ассистентов. К ним следует добавить ещё свыше 500 сотрудников четырёх НИИ и шести проблемных лабораторий. Количество обучаемых тоже было велико – 10 000 студентов (на всех формах обучения – очной, вечерней и заочной) и 150 аспирантов. Не многие университеты страны могли похвастать таким научным потенциалом и такой обучающейся аудиторией. Такому крупному научному и учебному центру нужны были и соответствующие руководители. И они, на мой взгляд, в рассматриваемый период в университете появились. С 1977 по 1989 гг. ИГУ возглавлял профессор Ю. П. Козлов. В 34 года он защитил докторскую диссертацию и получил звание профессора Московского университета. Став ректором ИГУ, он активно включился в учебные и научные дела. Он не был кабинетным ректором, а старался встречаться со «своим народом» в аудиториях факультетов и лабораториях НИИ. Например, только в 1977 году Юрий Павлович встретился с массовой аудиторией свыше десяти раз. В апреле он выступил на конференции иркутских и монгольских учёных, где были подведены итоги работы совместной советско-монгольской экспедиции по изучению биологии озера Хубсугул. В мае ректор встретился с молодыми учёными университета и рассказал им о перспективах развития вуза, а в июне он, как председатель регионального совета ректоров Восточной Сибири, выступил на совещании деканов подготовительных отделений, на котором присутствовали представители всех вузов региона. И так каждый месяц из десяти в учебном году и каждый год из двенадцати ректорских лет. Будучи ректором ИГУ, Ю. П. Козлов неоднократно выступал на международных и всесоюзных конференциях, научных симпозиумах и конгрессах. Все не перечислить, но наиболее важные следует назвать: Всесоюзная конференция «Современные процессы переработки и физическо-химические исследования угля и нефти и продуктов их превращения (Иркутск, 1982 г.), VIII Генеральная конференция международной ассоциации университетов (США, 1985 г.), Международная конференция представителей университетов стран Азии и бассейна Тихого океана (Токио, 1987 г.), Всесоюзная конференция «Проблемы экологии Прибайкалья» (1988 г.) Ю. П. Козлов был не только хорошим организатором вузовской науки, но и её творцом. Будучи крупным учёным-биологом, он за цикл работ по биологии в числе других исследователей награждён Государственной премией СССР (1983 г.). Под его руководством защищено 57 кандидатских и 11 докторских диссертаций. В 1990 году Ю. П. Козлов вновь возвратился в Москву и был назначен сначала заведующим кафедрой системной экологии, а затем деканом экологического факультета Российского университета дружбы народов (РУДН). В Москве его научный авторитет не потускнел, а поднялся ещё выше. В 1992-м он был избран действительным членом Российской академии естественных наук (РАЕН), а в 1993 году Ю. П. Козлов был признан «человеком года», и его биография вошла в Кембриджский реестр учёных мира. За вклад в развитие биологической науки, преподавательскую и общественную деятельность он был награждён орденом Трудового Красного Знамени, медалями СССР и Монголии, знаком «Отличник высшей школы», и ему было присвоено звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».

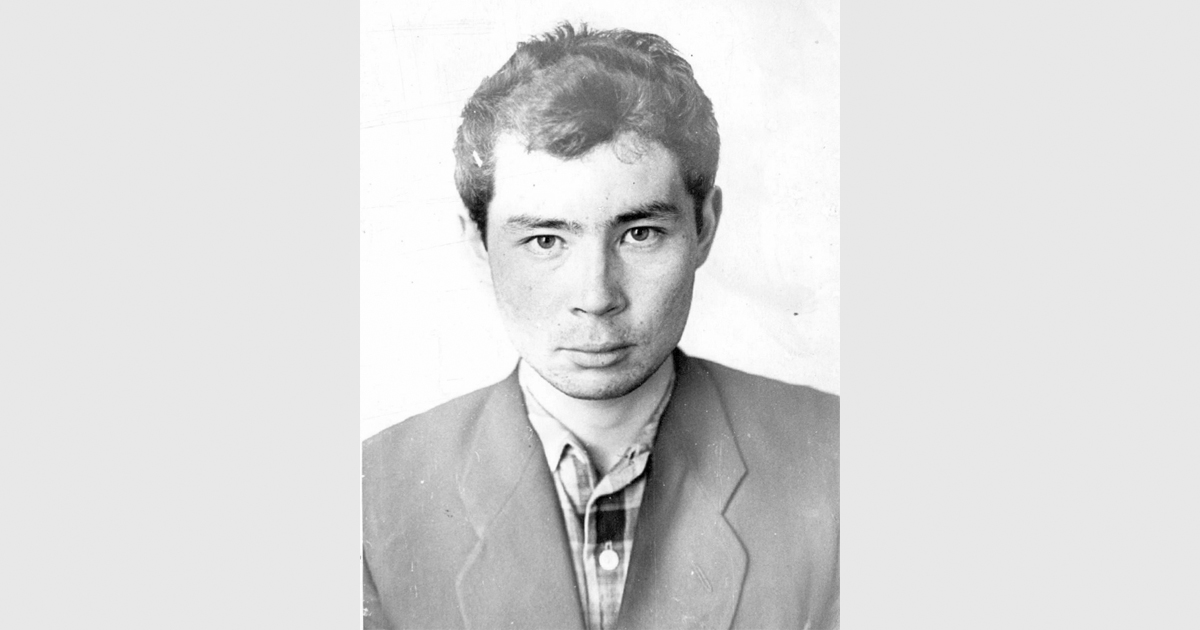

Профессор Ю. П. Козлов (слева), профессор, доктор химических наук Ф. К. Шмидт (справа) Под стать ему был и следующий «капитан» корабля под названием Иркутский университет – Фёдор Карлович Шмидт, который у Ю. П. Козлова был одним из главных «штурманов» – проректором по научной работе с 1981 по 1989 год. 28 декабря 1990 года 141 делегат из всех подразделений ИГУ собрался на конференцию по выборам ректора. Победы на выборах одержал профессор, доктор химических наук Ф. К. Шмидт, он и возглавил университет с 1990 по 1997 год. Преемник на посту ректора университета оказался достойным. Он не только сохранил научный потенциал вуза, но и приумножил, хотя в условиях перехода к новому типу экономических и политических отношений в стране сделать это было совсем не просто. Чтобы шагать в ногу со временем следовало внедрять бизнес в образовательный и научный процесс. Уже 5 января 1990 года учёный совет ИГУ принимает решение об открытии в университете Байкальского учебного комплекса (БУК), специализирующегося в бизнес-образовании. Менее чем за год БУК разработал и начал осуществлять несколько бизнес-проектов, и о нём заговорили не только в регионе, но и в Москве. Приказом № 700 от 20 апреля 1990 года Госкомитета СССР по народному образованию БУК был утверждён как структурное подразделение ИГУ с правом юридического лица на реализацию инновационных образовательных программ в области бизнеса и менеджмента. Директором БУКа был назначен В. Н. Саунин. (Продолжение следует.)

|