С 1 сентября в России вступит в силу обновленный список заболеваний и патологий, с которыми нельзя садиться за руль.

Больше всего преступлений в России с использованием соцсетей и мессенджеров совершаются через зарубежные Telegram и WhatsApp.

Народный артист РСФСР Юрий Назаров заявил в беседе с изданием «Абзац», что получает около 70 тысяч рублей пенсии.

Экстравагантный "бизнесмен-христианин" Герман Стерлигов анонсировал открытие в России... невольничьего рынка. Шокирующее объявление он опубликовал в Telegram.

Все наслышаны о семи смертных грехах. А вот священник Владимир Головин считает, что их четыре. К таким поступкам религиозный деятель отнес убийство, разврат, хулу на Бога и серьезное унижение родителей. Эти грехи карались в Ветхом Завете смертной казнью через побитие...

Учёное семейство Шостаковичей |

| 18 Июля 2018 г. |

|

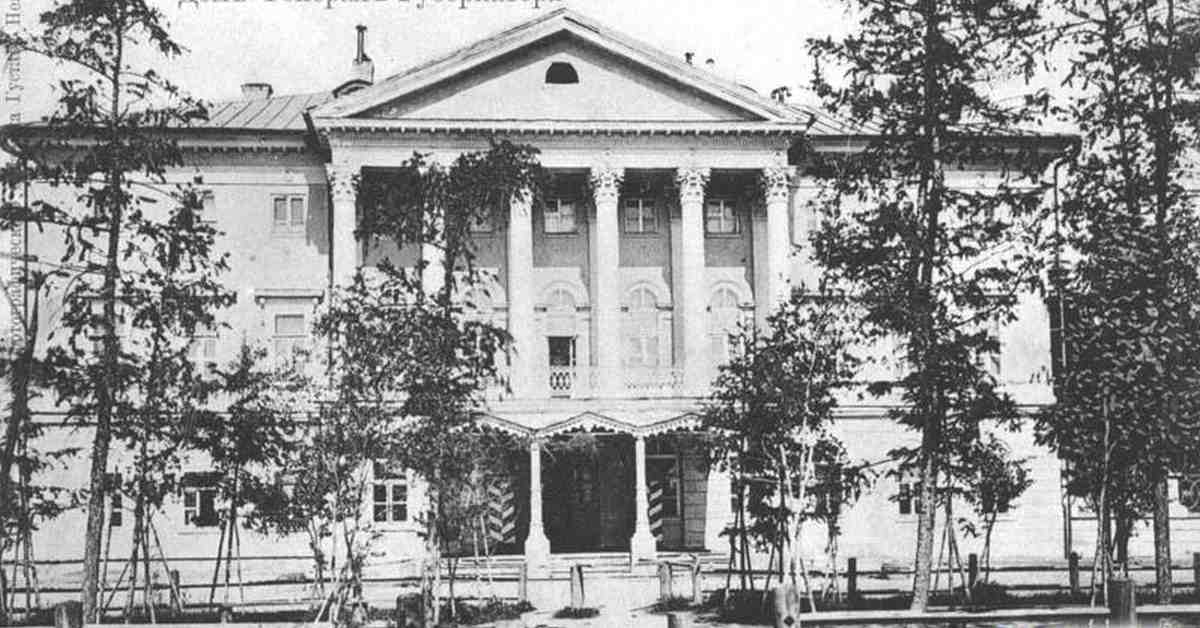

История династии «сибирских» Шостаковичей началось с политической ссылки в иркутские края Болеслава-Артура Шостаковича, участника польского восстания 1864 года. Он женился на сибирячке и осел в Томске. В 1870 году в их семье родился сын – Владимир, он-то и стал основателем профессорской династии Шостаковичей. Окончив в Томске реальном училище с золотой медалью, Владимир в 1887 году поехал учиться в Германию. Дело в том, что в Сибири в то время университетов ещё не было, а в столичные университеты детей польских повстанцев до учёбы не допускали. Сначала он учился в Мюнхенском университете, а затем, переехав в город Базель (Швейцария), заканчивал естественное отделение местного университета. Во время учёбы Владимир увлёкся изучением магнитных волн и их влиянием на климат. Это увлечение было настолько глубоким, что ему была посвящена докторская диссертация. Впрочем, Владимир Шостакович был разносторонним учёным – его научный интерес распространялся на биологию, историю и этнологию...

В 1893 году он приехал в Иркутск и был принят на работу в Восточно-Сибирское отделение Российского географического общества, в качестве исследователя метеорологических условий на озере Байкал. В 1895 году его назначили директором и главным консерватором (собирателем и хранителем) музея ВСОРГО в Иркутске. В классическом определении консерватор – охранитель старинных артефактов, то есть экспонатов музея. Однако В. Б. Шостакович был таковым в самой малой степени. Он, по должности консерватор, был настоящим новатором музейного дела в Иркутске. За три года он собрал замечательную коллекцию экспонатов, которая в 1897 году на всемирной выставке в Париже была отмечена золотой медалью.

Болеслав Сергеевич Шостакович Ещё будучи работником музея Владимир Болеславович заинтересовался биологией Байкала и предложил создать в селе Голоустном биологическую станцию. Но средств, как водится, на это не нашлось. В 1900 году В. Б. Шостакович был назначен на должность заместителя директора Иркутской магнитно-метеорологической лаборатории, в которой проработал до 1917 года. В функции сотрудников обсерватории входили изучение гидрологии, геофизики и метеорологии. Сам Шостакович в этот период изучал ледовый режим Байкала и впадающих в него рек, написал по этой тематике ряд научных трудов, за которые был награждён золотой медалью Русского географического общества.

Болеслав-Артур Петрович Шостакович 27 сентября 1917 года в Иркутске открылся Первый Сибирский съезд метеорологов, на котором было принято решение создать институт исследования Сибири (ИИС), и расположить его в Иркутске. Было организовано оргбюро под руководством В. Б. Шостаковича. Оно подготовило созыв съезда учёных, который проходил в Томске в январе 1919 года. Выступая на съезде, профессор В. Б. Шостакович заявил: «Надо добиться, чтобы Сибирь изучалась не учреждениями, находящимися вне её, а чтобы Сибирь сама взяла в свои руки один из существеннейших вопросов – о всестороннем и планомерном её изучении». Этот его призыв будет реализован лишь полвека спустя, уже в советское время, когда в Новосибирске будет открыто Сибирское отделение Академии наук СССР. А тогда Временное Сибирское правительство разрешило открыть лишь одно подобное учреждение – «Институт исследования Сибири» под предводительством Шостаковича. В 1920 году институт был распущен, но Владимир Болеславович оказался востребован и при большевиках – он преподавал в ИГУ в числе первых профессоров и до 1929 года возглавлял кафедру метеорологии. Затем В. Б. Шостакович переехал в Ленинград, где и прошёл последний период его жизни – он работал в Государственном исследовательском гидрологическом институте и вёл научные исследования в области геофизики, гидрологии мерзлотоведении и других научных областях, ещё раз подтвердив свою многогранность и разносторонность научных познаний. За период его научной деятельности с 1909 по1942 год им было опубликовано более 150 научных работ.

Владимир Болеславович Шостакович Во время войны В. Б. Шостакович остался в блокадном Ленинграде, и зимой 1942 года погиб вместе с женой от голода. Похоронены они на Пискаревском кладбище в Ленинграде. Продолжил профессорскую династию Шостаковичей сын Владимира Болеславовича – Сергей (1902–1981). Окончив в 1919 году с золотой медалью гимназию, он продолжил обучение в ИГУ на Дальневосточном отделении внешних сношений факультета гуманитарных наук по специальности «востоковед-китаист». Параллельно Сергей Шостакович получил ещё и специальность юриста по международному и хозяйственному праву. Как лучший выпускник факультета, он был оставлен на нём для преподавания юридических дисциплин. В то время Сергею было лишь 24 года – он стал самым молодым преподавателем университета. В 1937 году он переходит на работу в Иркутский педагогический институт, где начинает преподавать всеобщую историю, а через год возглавит там кафедру всеобщей истории.

Сергей Владимирович Шостакович Но став учёным-юристом, С. В. Шостакович истории, как говорится, не изменил. В 1944 году он возглавил кафедру всеобщей истории ИГУ и руководил ею более 30 лет. А руководителем и преподавателем Сергей Владимирович был превосходным. Это я смею утверждать как его студент, а затем и коллега по работе в ИГУ. Его прекрасные лекции по истории Древнего Востока поражали нас эрудицией, манерой подачи материала и высочайшей интеллигентностью – он был кумиром студентов всех поколений! В 1962 году С. В. Шостакович защитил докторскую диссертацию «Дипломатическая деятельность А. С. Грибоедова», получившую высокую оценку видных историков страны. Хочется особо отметить, что Сергей Владимирович вошёл в историю университета не только как прекрасный педагог, крупный учёный-историк и юрист, но и как общественный деятель: он многие годы был постоянным членом Советской ассоциации международного права и Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры; как внук польского ссыльного, поддерживал связи с родиной своего деда; долгое время являлся председателем Иркутского отделения Общества советско-польской дружбы. Но прежде всего С. В. Шостакович был коренным иркутянином и любил свой город. Он прославил его не только своими научными трудами и активной общественной деятельностью, но и в спорте: в 50-е годы защищал спортивную честь Иркутска в теннисе и волейболе, а впоследствии был по этим видам судьёй республиканской категории. И мне в год столетия нашего университета очень приятно писать об этом человеке – он был одним из моих любимых профессоров и привил мне любовь к исторической науке. В истории ИГУ хорошо «засветился» ещё один представитель профессорской династии Шостаковичей – Болеслав Сергеевич, который также окончил истфак ИГУ. Ещё в студенчестве, в начале 60-х годов, видимо, не без влияния отца, Шостакович-младший увлёкся историей ссыльных поляков. Тема его диссертации «Поляки в Сибири в 1870–1890 гг.» открыла всю огромность и неизученность этой проблемы. Как известно, ещё в годы царствования Екатерины II Польша, как самостоятельное государство, перестала существовать, и была разделена между Австрией, Пруссией и Россией. Население российской части Польши было наиболее угнетаемым и бесправным. Поляки неоднократно поднимали восстания, которые жестоко подавлялись. Участников восстаний царское правительство ссылало в Сибирь. Восстаний было много – и крупных, и мелких, а потому ссыльных поляков в Сибири со второй половины XVIII века было тоже много. Сотни из них после ссылки оставались на Сибирской земле и не только пустили здесь свои корни, но и внесли большой вклад в изучение Сибири. Иркутяне помнят фамилии многих известных исследователей Восточной Сибири – Черского, Чекановского, Дымбовского... В советский период к теме польских ссыльных в Сибири обращались многие историки ИГУ – Ф. А. Кудрявцев, С. Ф. Коваль, А. В. Дулов и другие, но на первое место среди них я бы поставил Б. С. Шостаковича. Помимо кандидатской диссертации, он четверть века собирал материалы на эту тему и для докторской – «Узловые вопросы истории поляков в Сибири (конец XVIII – конец XIX века), которую успешно защитил в 1997 году. Эти узловые вопросы вместили в себя анализ жизни и деятельности тысяч поляков Сибири за целый век, а в монографии «История поляков в Сибири», изданной в 1995 году в Иркутске, названы ещё сотни известных и неизвестных ссыльных поляков. Кроме монографии, Болеслав Сергеевич опубликовал свыше 70 работ по данной теме в России и за рубежом. Став самым известным «сибирским поляком», Болеслав Сергеевич активно участвовал в развитии сибирско-польских культурных связей. Он был председателем клуба друзей Польши в Иркутске «Висла», а затем и заместителем председателя польского культурного просветительского общества в России «Огниво». Заслуги самого младшего из троих Шостаковичей перед памятью ссыльных поляков в Сибири очень велики. За многогранный и кропотливый труд по изучению жизни ссыльных поляков Сибири он отмечен государственными наградами Польши с присвоением звания « Заслуженный деятель польской культуры». Талантливый иркутский историк внёс большой вклад в укрепление советско-польской дружбы, которая сегодня, к сожалению, разрушается по вине нынешнего польского руководства. Нет сегодня в живых и настоящего борца за эту дружбу – Болеслава Сергеевича Шостаковича. Он умер 18 июля 2015 года и похоронен в Иркутске. А в целом профессорская династия Шостаковичей оставила заметную страницу не только в истории нашего университета, но и всего Иркутска.

|