От принцессы до монахини: судьба нареченной невесты цесаревича Алексея |

| По инф. kulturologia.ru |

| 22 Октября 2023 г. |

|

Во все времена, для укрепления межгосударственных и генеалогических связей, у монархов существовала традиция заключения династических браков. Не была исключением и династия Романовых. У цесаревича Алексея, последнего наследника русского престола, не смотря на его юный возраст, была нареченная невеста, которой так и не суждено было стать российской императрицей.

Не совсем беззаботное детство наследников престолаС раннего возраста воспитание детей царской семьи велось в сознании лежащей на них ответственности за предстоящее служение Отечеству, и династический брак был само собой разумеющимся явлением, пишет. Особая ответственность возлагалась на будущих наследников престола, ведь их будущая супруга должна была отождествлять себя со страной, в которой ей предстоит жить, и беззаветно служить новой родине. Однако последний император российского престола Николай II и его жена Александра Федоровна, которая также была дочерью прусского короля, придерживались убеждения, что даже династический брак должен заключаться по любви, поэтому они старались заранее познакомить своих детей с их будущими супругами, чтобы дети могли подружиться и проявить должный интерес друг к другу.

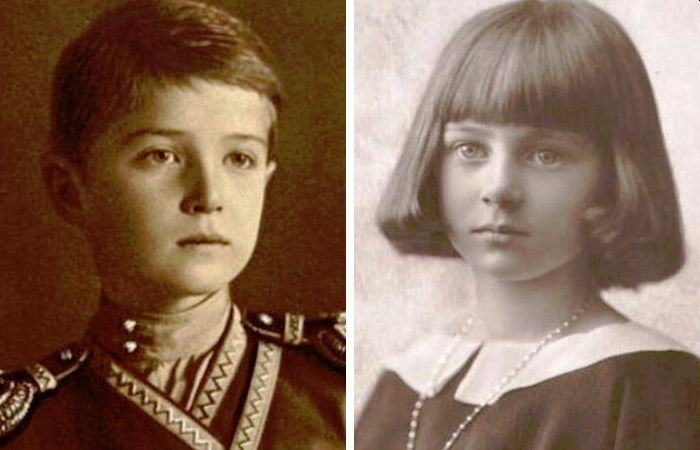

Для укрепления связей России и Румынии Николай II был не против выдать одну из своих дочерей за наследника румынского престола. «Смотрины» состоялись в Царском селе, куда прибыл король Румынии Фердинанд I, его супруга Мария Эдинбургская и принц Кароль, но никто из дочерей Николая II не проявил к принцу интерес. Ему же больше всех приглянулась Ольга. Как у цесаревича Алексея появилась нареченнаяПосле безуспешного сватовства родители решили дать возможность детям почаще встречаться, и летом 1914 года вся царская семья отправилась в Румынию с ответным визитом. Время прошло в церемониях, банкетах и беседах. Ужинали на яхте, за столом принц Кароль сидел рядом с великой княжной Ольгой и пытался за ней ухаживать, но живого общения не получилось. Перед отъездом Ольга категорически заявила, что она не хочет покидать Россию и не видит себя супругой румынского принца. Николай II не решился настаивать. А вот младшие дети за время этого визита очень подружились. Цесаревичу Алексею было тогда десять лет, принцессе Илеане – пять. Она была младшей из пяти детей короля Фердинанда I и королевы Марии Эдинбургской. Дети играли на палубе, смеялись, шутили, Илеана надела свое лучшее платье, и не на шаг не отходила от мальчика. Перед отъездом юный Цесаревич сказал: «Однажды я вернусь, чтобы сделать Вам предложение». И родители были не против такого поворота событий. Но этому российско-румынскому союзу не суждено было случиться.

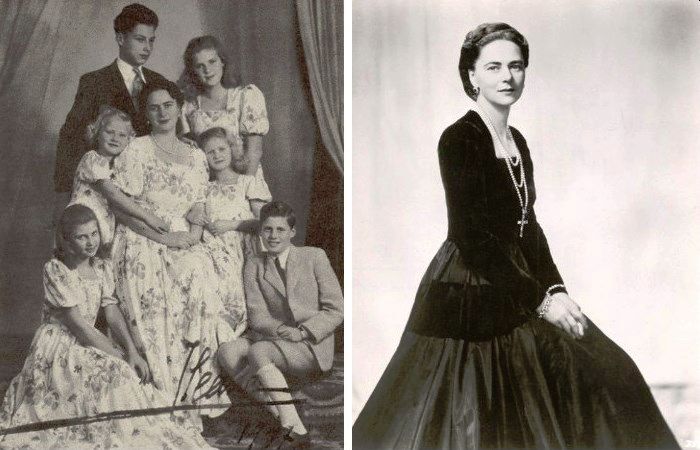

Замужество румынской принцессы и изгнание из страныПринцесса Илеана так и не дождалась своего нареченного. О трагедии, постигшей царскую семью, она узнала, когда стала уже взрослой. Эта история отозвалась болью в сердце принцессы, она помнила Цесаревича Алексея всю свою жизнь. В юности принцесса Илеана была очень деятельной, энергичной и яркой девушкой, до замужества она занимала активную жизненную позицию, участвовала в организации общества Красного Креста и создании социальной школы в Румынии. Она стала организатором и главой румынского движения девушек-гидов, обожала управлять яхтой и была заправским мореплавателем. Ее брату, принцу Каролю очень не нравилась активность и чрезмерная популярность Илеаны в Румынии, он приложил все силы, чтобы она поскорее вышла замуж и уехала из страны. По настоянию брата Илеана в 22-летнем возрасте становится женой принца Тосканы, эрцгерцога Антона Австрийского, в этом браке у нее рождается шестеро детей. Семья поселяется в замке Соннбург, недалеко от Вены, но после начала Второй мировой войны супруга Илеаны призывают в военно-воздушные силы Германии, а она вместе со своей подругой Шейлой Каул открывает в своем замке госпиталь для раненых румынских солдат.

В 1944 году принцесса Илеана с детьми возвращается в Румынию, супруг вскоре присоединяется к ним, но оказывается под домашним арестом Красной Армии. Вскоре их изгоняют из коммунистической Румынии. Сначала они с мужем поселяются в Швейцарии, затем переезжают в Аргентину, позднее - в Америку, где покупают дом в Ньютоне. Там принцесса Илеана пишет свои мемуары и книгу об управлении медицинским учреждением. Спустя 23 года совместной жизни супруги развелись, и в том же году Илеана вновь вышла замуж за доктора Стефана Николая Иссареску, но этот брак тоже оказался неудачный, и тогда принцесса принимает решение уйти в монастырь. Уход в монастырь

В возрасте 52 лет принцесса Илеана становится православной монахиней, поселяясь в Монастыре Покрова Божией Матери во Франции. Там она получает имя Александра и проводит несколько лет в служении богу. Затем она возвращается в Америку и основывает Православный Преображенский монастырь в штате Пенсильвания. «Мать Александра» служит игуменьей и остается в монастыре до конца своей жизни. Принцесса Илеана ушла из жизни в возрасте 82 лет, после перелома бедра и последовавшим за этим сердечным приступом. Но за год до своей кончины она исполнила свою заветную мечту – вместе с дочерью посетила Румынию, побывала на могилах родителей и в местах своего детства. Своей жизнью, полной самоотверженной жертвенности, принцесса Илеана настолько завоевала сердца своего народа, что в Румынии до сих пор почитают память последней принцессы православной Европы.

На нашем сайте читайте также:

|