Знаменитый итальянский писатель и ученый Умберто Эко, автор нескольких всемирно известных романов, более чем 20 лет назад опубликовал эссе, в котором описал типичные черты фашизма. Эта работа не претендует на истину в последней инстанции о «коричневой» идеологии, зато позволяет в очередной раз...

Давно подмечено: схожие люди (по судьбе ли, возрасту, участию в каких-то общезначимых событиях) и сходятся быстрее. Так бывало с фронтовиками. Так зачастую повторяется и с нами – детьми фронтовиков. Едва познакомившись с Рашидом Равильевичем, сыном героя этого материала, мы, сами не замечая того,...

В последнее время заметил одну, на первый взгляд странную, закономерность: чем дальше от Великой Отечественной войны, тем больше к ней интерес. И не только историков (как «работающих на политику», так и свободных от этих догм) или старшего поколения, у которого война оставила неизгладимый след в...

Торжественное собрание, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне, подходило к концу. Традиционный доклад секретаря парторганизации М. Суханова, праздничный приказ начальника РЭС Н. В. Варламова с вручением грамот, премий и благодарностей – все как по накатанной дорожке, по отработанному...

Все-таки удивительны выкрутасы памяти. Утром выпал снег. Обметал от него машину, и вид этого хрустящего пуха, похожего на ворохи свежей стружки, вдруг вызвал в памяти такие глубокие воспоминания детства, что не приходили в голову многие десятилетия и, казалось бы, были забыты уже навсегда. Они навеяли...

Неизвестные воины известных войн. Фильмы Дениса Красильникова - вклад в историю татарского народа и всей России |

| 09 Декабря 2018 г. |

|

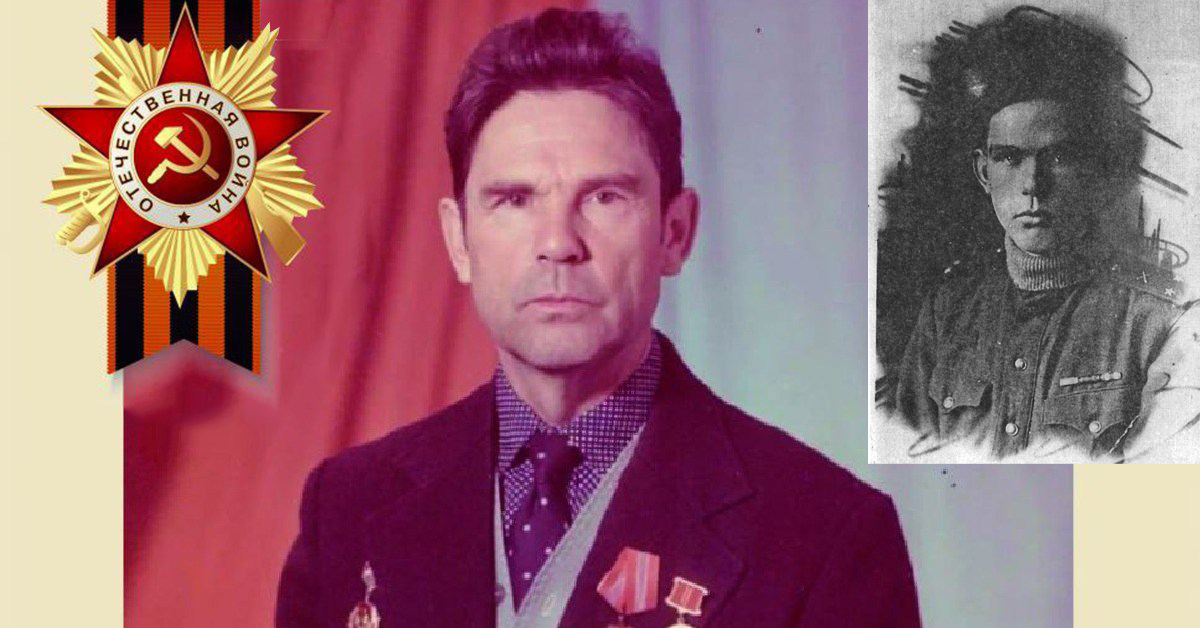

В фильмах режиссера Дениса Красильникова об участии татар в Первой Мировой и Великой Отечественной история свободна от стереотипов, а правда – от фигур умолчания.

История – штука суровая. От тех, кто погружается в ее глубины, она требует не только упорства и дотошности, но и немалого мужества. Не все открытия историков общество встречает благосклонно. Людям бывает очень сложно принять в истории то, что плохо вписывается в уже устоявшиеся представления, в раз и навсегда созданную «правильную» картину мира. Особенно если речь идет о событиях и фактах, связанных с судьбой твоего народа и семьи. С местами, где ты родился и вырос. С твоей гордостью или, наоборот, с чувством смутной вины за «своих»... На ком поставили крестКогда режиссер-документалист Денис Красильников брался за съемки фильма «Незаметные герои неизвестной войны» о татарах-участниках Первой Мировой войны, он даже не представлял, насколько бурной и неоднозначной будет реакция на эту ленту. Работа над фильмом была завершена летом 2014 г., к столетию начала той войны. Но «юбилейным» его назвать было невозможно ни в каком отношении. Первая Мировая для России вообще стала одной из самых горьких страниц в истории государства, предварила собой череду революций и исторических катаклизмов. А в «Незаметных героях...» рассказывалось о судьбе татар, которых призвали в Первую мировую на фронт – да так и оставили сто тысяч из них лежать на братских кладбищах по всей Европе. Кто погиб смертью храбрых, кто сгинул в плену – вокруг их имен глухое молчание. Ни памяти, ни почета, ни сочувствия. Хотя эти люди шли на фронт, считая честью для себя сражаться за Россию. Для татарского народа эта потеря стала первой в череде катастроф ХХ века – как и для всей страны, которая мобилизовала на «германскую» войну около 16 миллионов человек и не досчиталась в 1918-ом более чем 5 миллионов солдат, офицеров и мирных граждан с ними вместе. Согласно военной статистике, татары составляли десятую часть Русской Имперской армии. Призывали их в основном в пехотные и артиллеристские подразделения. Служили на совесть. В полках нередко магометан-татар назначали «учителями молодых солдат»: «они и делу обучат и от пагубных привычек уберегут». - Правду о Первой Мировой в нашей стране всегда замалчивали. Государственные архивы были закрыты, в учебниках этим событиям отводили несколько скупых страниц, - говорит режиссер Денис Красильников. – Пришлось поднять огромный пласт документов, которые до сих пор огласке не подлежали, сопоставить факты, найти свидетельства современников событий. Научными консультантами фильма стали известные историки – в их числе доктор исторических наук, профессор, член Всероссийской ассоциации востоковедов Дмитрий Арапов, доктор исторических наук Искандер Гилязов, профессор, заведующий кафедрой международных отношений Казанского (Приволжского) федерального университета Яков Гришин, историк Марат Сафаров, краевед Альмира Тагиржанова, историк-тюрколог, научный руководитель Германского Института кавказских, татарских и туркестанских исследований (ICATAT) Мисте Хутоп-Рикке, тюрколог, научный директор музея «Бранденбург-Пруссия» Штефан Цейлиг, доктор гуманитарных наук Адас Якубаускас и многие другие. Съемки мы вели в Казани и Санкт-Петербурге, в Оренбурге и Калининграде, в Литве и Белоруссии, во Франции и Германии... Это была огромная работа, и периодически мы двигались вперед буквально ощупью, сквозь тьму.

Авторы фильма вникали во все подробности. И не только в архивной тишине. Нашли на русском кладбище Сент-Илер Ле Гран во Франции, близ города Мурмелон могилы татар, павших в одном из самых кровопролитных сражений Первой Мировой – в «Верденской мясорубке». С православными крестами и надписью «погиб за Францию» - видимо, муллы в обескровленном полку Экспедиционного корпуса, где они воевали, не нашлось. Хоронили по христианским обрядам. Но главное, что все же хранят о них память до сих пор. В родной стране о таких героях прочно забыли почти на целый век. Фильм получился не только о татарах и не столько о войне – обо всем предреволюционном российском обществе, с его противоречиями и мучительными узлами, которые никак не удавалось распутать и которые по сей день дают о себе знать. Каждый эпизод – как дверь в неизвестность. Мусульманская фракция Госдумы четвертого созыва и деревенские семьи, откуда призывники уходили на фронт. Отдельная тема – служба татар в рядах Оренбургского казачества в начале ХХ века и подвиги генерал-майора Зюлькарнаина Дашкина и лейтенанта Шайхимслама Кочурова в годы Первой Мировой. Литовско-татарское воинство, о котором сейчас не слышал никто, кроме немногих ученых-историков (хотя в царской армии служило около 20 генералов – выходцев из польско-литовских татар). Патриоты – офицеры и простые солдаты. Передовая и плен. Одинокие могилы. И новое поколение, которое «не в курсе»... Прощение без умолчанийЕще больше ожесточенных споров вызвал следующий фильм Красильникова о военных страницах истории татарского народа, «Война непрощенных» (2015 г.). Он вызвал настоящую бурю. Речь в нем шла о тех, кого в годы Великой Отечественной иначе как «предателями» не называли, - о татарах, служивших в печально известных батальонах вермахта «Идель-Урал». С документами в руках авторы фильма доказывают: многие из тех, кто попал в плен и оказался в этих батальонах, предателями («коллаборационистами») не стали. Они активно вели подрывную подпольную работу. Но доказать этого так и не смогли, вернее - правда о них в СССР послевоенных лет попала под жесткий запрет. Борьба таких людей с фашизмом, их тяжелейший путь к Победе, окончившийся в советских лагерях, – одна из самых трагических страниц в татарской истории. Фильм Дениса Красильникова (руководителем проекта и ведущей в нем выступила известная тележурналистка Фарида Курмангалиева) стал первым, который был снят на эту очень непростую тему. В качестве ведущего в фильме принял участие также худрук и главный режиссер Татарского академического театра им. Камала Фарид Бикчантаев. В российских архивах съемочная группа получила отказ – документы до сих пор засекречены, их выдают только прямым родственникам бывших легионеров. Часть работы пришлось вести за рубежом, где доступ к истории антифашистского Сопротивления получить оказалось проще. Экспертами в фильме выступили директор витебского музея Шмырева Ирина Шишкова, научный руководитель Германского института кавказских, татарских и туркестанских исследований (ICATAT) Мисте Хутоп-Рикке, директор музея «Бранденбург-Пруссия» Штефан Тайлиг, польский историк и режиссер Пшемыслав Беднарчик, руководитель музея борьбы и мученичества в Треблинке Эдвард Капувка, краевед и писатель из Нюрнберга Эдуард Гиндин, руководитель союза «Татарлар Дойчланд» Венера Вагизова, мэры коммун Бэн и Вержезак во Франции Мишель Деколян и Жан-Пьер Туретт и многие другие. Об «Идель-Урале» в ленте рассказали люди, чье слово в Татарстане имеет особый вес: первый президент РТ Минтимер Шаймиев, доктор исторических наук Искандер Гилязов, президент фонда защиты гласности Алексей Симонов, член-корреспондент Академии военно-исторических наук Михаил Черепанов,кандидат исторических наук Сергей Дробязко, журналист Римзиль Валеев, директор музея ФСБ Татар-стана Ровель Кашапов и другие. Эксперты и авторы фильма сошлись в главном: запретных страниц в истории нет и не может быть. Истина – это полная правда, без исключений и умолчаний. И народ Татарстана должен знать о подвиге своих земляков, достойных уважения за их героизм и самоотверженность. Съемочная группа смогла встретиться с одним из легионеров 828-го батальона легиона «Идель-Урал» Гайнаном Юсуповым, которому в тот момент было 92 года. На лесоповале в сибирских лагерях он провел долгие годы после возвращения на Родину только за то, что попал в окружение и плен. Был окончательно оправдан лишь намного позже. Документалисты побывали и в берлинской тюрьме Плетцензее, где были казнены 11 участников подпольной антифашистской организации легиона «Идель-Урал» Муса Джалиль, Гайнан Курмашев, Абдулла Алиш, Гариф Шабаев, Фуат Сайфульмулюков, Фуат Булатов, Ахмет Симаев, Абдулла Батталов, Зиннат Хасанов, Ахат Атнашев и Салим Бухаров. Их тоже сначала считали «предателями» - пока правда все-таки не восторжествовала. А многие из настоящих героев-джалильцев не реабилитированы до сих пор и по-прежнему считаются «врагами народа». Выход фильма, кстати, имел немаловажное последствие: над тем, чтобы рассекретить архивные данные о «коллаборационистах» Великой Отечественной, работают сейчас не только историки и документалисты, но и официальные лица, юристы, депутаты Государственной Думы и Госсовета РТ. Руководство Татарстана оказывает им в этом всю необходимую поддержку. Режиссер и его соавторыВпрочем, в работу над этими документальными фильмами власти Татарстана включились с самого начала, еще на стадии замысла обеих лент. В республике хорошо понимают, что патриотическое воспитание начинается с правдивой и точной информации, с непредвзятого взгляда на историю. И с умения не бояться «сложных» тем, идти наперекор устоявшимся стереотипам. Для того чтобы фильмы увидели свет, многое сделали глава Татарстана Рустам Минниханов, премьер-министр республики и полпред РТ в Российской Федерации Равиль Ахметшин, предприниматель и меценат Рустэм Магдеев. По словам режиссера фильма, совместная работа сразу пошла очень активно. - О меценатах в наше время почему-то принято говорить мало и кратко, упоминая их разве что в титрах. Какая-то странное ложное стеснение. Но я считаю, что просто обязан сказать о том огромном вкладе, который внес в нашу работу Рустэм Эльбрусович Магдеев. Намеренно употребляю это слово, которое по сути своей многозначно, и материальный аспект – лишь один из многих не менее важных. Рустэм Эльбрусович не просто «спонсор» - он по сути один из соавторов фильма. Очень важно, когда такое взаимопонимание возникает сразу. В нашем случае так и вышло. Красильников вспоминает, что первая встреча с Магдеевым у съемочной группы творческого объединения «FDL Production», которое снимало фильмы об участии татар в Первой Мировой, произошла случайно. Документалисты обратились со своей идеей в московское полпредство Республики Татарстан, им пообещали «любую помощь, кроме материальной». Что тоже было немало, но сроки производства сократить не могло. Рустэм Магдеев, будучи в соседней комнате, услышал обрывок разговора, заинтересовался и попросил прочесть синопсис фильма. Решение о спонсорской помощи он принял мгновенно: «Можно начинать работу прямо сейчас». - Рустэма Эльбрусовича Магдеева интересовал каждый этап подготовки и производства ленты, он расспрашивал, что нам удалось разузнать, какие планы, - говорит Красильников. - Но при этом он ни разу не покушался на нашу творческую свободу. Наоборот, некоторые его идеи позволили добавить в фильм интереснейшие сюжетные линии, которые идеально легли в первоначально задуманный сценарий. Именно Рустэм Эльбрусович предложил не просто использовать документальные источники, но и отыскать во Франции могилы солдат-татар из экспедиционных батальонов Первой Мировой, высадившихся в порту Марселя. Это было непросто, требовало серьезных затрат. Но такие захоронения документалисты нашли – на кладбище Сент-Илер Ле Гран в регионе Шампань. Организовали съемку. Позже большая часть зрителей назовет этот эпизод «Незаметных солдат неизвестной войны» ключевым в нашей картине. Когда началась работа над вторым фильмом – «Войной Непрощенных» - Магдеев настоял на том, чтобы съемочная группа отправилась в небольшой французский городок Ле-Пьюи-ан-Веле. Именно там бойцы Сопротивления вели бои. Но, по мнению режиссера, эта экспедиция стала бы пустой тратой времени и немалых денег – нереально встретить человека, который помнил бы события 70-летней давности и мог бы о них рассказать. Магдеев не отступался: «Попробуйте. Ну хоть совесть успокоить. А вдруг что-то найдете?» Нашли. Именно там документалистам удалось отыскать уникальный материал об участии отряда Амира Утяшева в боях вместе с «маки» - партизанами французского Сопротивления. - Мэр коммуны Вержезак Жан- Пьер Туретт проводил нас до могилы трех татар, погибших при освобождении городка Бен от фашистов в августе 1944 года, - вспоминает режиссер. - Тогда, 70 лет назад в погребении татар-героев принимала участие и его мать. Удивительно, но благодаря этому материалу нам удалось собрать один из самых пронзительных эпизодов «Войны Непрощенных». Благодаря Рустэму Эльбрусовичу гораздо более личностной и драматичной стала часть фильма, посвященная судьбе бывшего легионера Гайнана Юсупова. Посмотрев его интервью, Магдеев попросил съездить к Гайнан-абыю еще раз: «Вы поймите - арест, лагеря, всеобщее презрение - это судьба каждого легионера. Несмотря на то, «был он или не был» участником подполья. Так бывает во все времена и у всех народов. Этот человек давно освободился. Но в глазах своих односельчан он пытается реабилитироваться до сих пор. Так ими и не прощенный, в одиночку строит школы, мечети, дома для колхозников... Это большая личная драма, не проходите мимо нее». «История требует истины»Денис Красильников – уроженец Казани, наполовину татарин. Но есть вещи, которые наполовину не бывают, историческая память в их числе. Для режиссера, по его словам, главным символом родного города всегда был и остается памятник Мусе Джалилю перед Спасской башней казанского Кремля. Долгое время татарского поэта-героя считали главным организатором и руководителем антифашистского подполья в легионе «Идель-Урал». - И все же история сложнее, чем ее преподавали в советские времена, - говорит режиссер. - Современные исследователи считают, что работа по развалу национальных легионов началась задолго до появления в них Джалиля, поскольку первые крупные переходы татар-легионеров на сторону белорусских партизан датируются началом 1943 года. Именно поэтому главными идеями нашего фильма было найти документальные подтверждения и рассказать об успешной операции советской разведки в немецком тылу. И поведать, как непросто сложились судьбы ее участников после войны. Ведь ни для кого не секрет, что долгое время после войны подпольщики (в том числе и Муса Джалиль) тоже считались предателями. Съемкам предшествовала долгая и кропотливая работа в Государственном архиве Республики Татарстан, бесконечные консультации с историками, поиск документов в зарубежных архивах, командировки в различные города и страны. И я очень благодарен всем тем, с чьей помощью мы эту работу смогли провести и выпустить наш фильм. Документальная лента стала лауреатом Казанского международного фестиваля мусульманского кино в номинации «Лучший полнометражный документальный фильм». Сказать, что кинорассказ о легионерах «Идель-Урала» вызвал неоднозначную реакцию, – это ничего не сказать. Некоторые рецензии в прессе напоминали доносы. Красильников считает, что такая острая реакция понятна и вполне нормальна: «Гораздо болезненнее мы переживали бы безразличие и отсутствие отклика». Со многими, кто высказал свое мнение, творческий коллектив переписывается до сих пор. И это тоже очень важный итог. «История всегда требует своего уточнения, углубления, своей истины. Мифы возникают часто, поэтому необходимо такие фильмы чаще снимать и показывать. Мне кажется, это и есть история. Это и надо показывать», — сказала дочь Мусы Джалиля Чулпан Залилова, присутствовавшая на премьере «Войны Непрощенных».

|