Три фронта Равиля Замалетдинова |

| Публикацию подготовил Анатолий ВЫБОРОВ |

| 08 Мая 2025 г. |

|

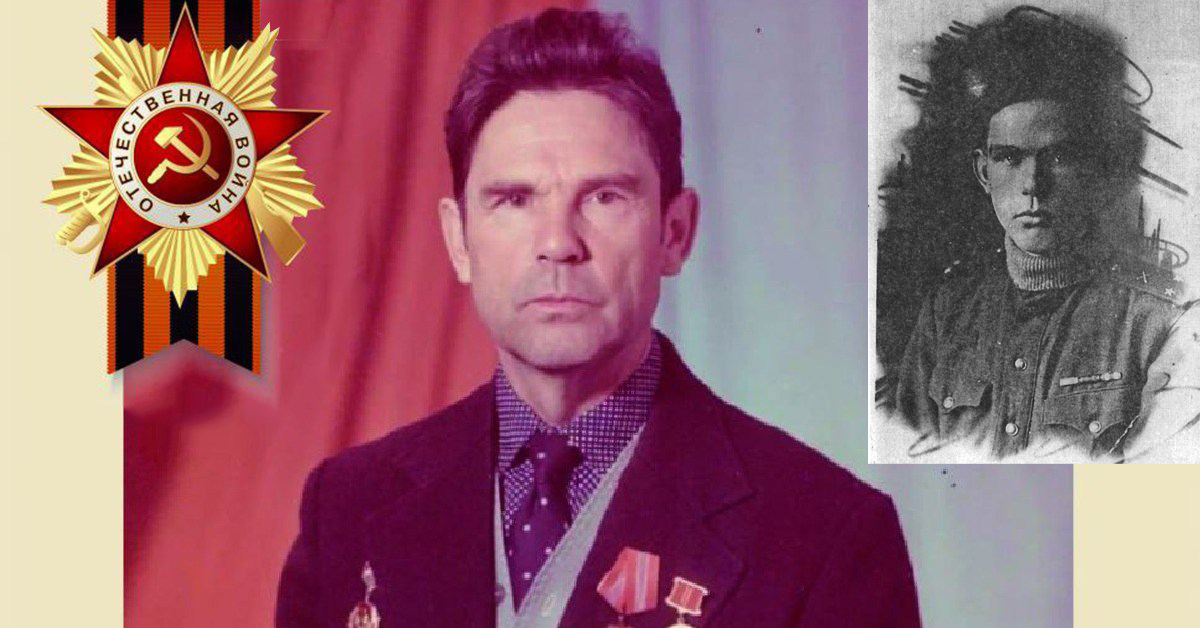

Давно подмечено: схожие люди (по судьбе ли, возрасту, участию в каких-то общезначимых событиях) и сходятся быстрее. Так бывало с фронтовиками. Так зачастую повторяется и с нами – детьми фронтовиков. Едва познакомившись с Рашидом Равильевичем, сыном героя этого материала, мы, сами не замечая того, перешли на «ты», нашли общую тему для разговора и вот сидим за столом и вспоминаем наших отцов – их жизнь, труд, фронтовые годы. Рашид показывает мне фото из семейной хроники, рассказывает, кем были его давние предки и как сложилась их судьба, судьба их потомков, демонстрирует выдержки из книги об отце, делится воспоминаниями о нем.

Участник Великой Отечественной войны Равиль Серазетдинович Замалетдинов (1925–2014) бил врага на Западном фронте с фашистской Германией, участвовал в боях на Восточном фронте с милитаристской Японией, а потом, уже на трудовом фронте, за многие годы работы геологом прошел большой путь, открывая новые месторождения и минералы. За боевые заслуги был награжден орденом Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалями «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией», «За Победу над Японией»… После войны, окончив горно-металлургический институт (ныне ИрНИТУ), старшим геологом открывал месторождения оловянных руд в Монголии, а уже в качестве главного геолога Восточно-Сибирской геологоразведочной партии был первооткрывателем Улан-Ходинского и Оспинского месторождений нефрита в Восточном Саяне, способствовал открытию месторождений и проявлений чароита, жадеита, кварца… За создание минерально-сырьевой базы цветных камней Байкальского региона уже в звании заслуженного геолога СССР, кандидата геолого-минералогических наук и будучи автором многих геологических отчетов и публикаций, был награжден орденом Октябрьской революции. – Да, – соглашается со мной Рашид, – наши отцы-фронтовики особо не любили рассказывать нам о войне. Видно, пришлось им побывать в таких передрягах, повидать много такого, что не всегда можно было об этом поведать еще не окрепшему детскому рассудку. Так что фронтовую часть жизни моего отца я скорее знаю по его воспоминаниям из книг и дневников, да по тем редким рассказам в кругу родных. Из официальной его фронтовой хроники известно лишь то, что он ушел на фронт в 1943 году из 10-го класса школы, участвовал в качестве командира стрелкового взвода в операции «Багратион» по освобождению Белоруссии, потом в штурме Кенигсберга, а в войне с Японией был уже командиром минометного взвода…

«В этот день, 17 января 1943 года, нас, учащихся 10-го класса средней школы № 17 Иркутска, как и других старшеклассников собрали в областном военкомате. Погода, помнится, была теплая и солнечная, даже сосульки появились на крышах домов. А утром следующего дня нас погрузили в вагоны и отправили в Монголию. Провожающих было много: родители, знакомые, друзья. Было много слез и пожеланий скорейшего возвращения. 21 января мы прибыли на станцию Чойбалсан и сначала месяц занимались военной подготовкой в укрепрайоне Улан-Цирик, где базировалась 36-я мотострелковая дивизия 17-й армии. А 24 февраля нас перевели в военно-пехотное училище в Читинской области для подготовки командиров стрелковых, пулеметных и минометных взводов. После года учебы в звании младших лейтенантов мы выехали эшелоном на запад. Я попал на 1-й Прибалтийский фронт командиром стрелкового взвода 156-й стрелковой дивизии 43-й армии. Там как раз в это время шла подготовка к операции «Багратион» по освобождению Белоруссии. Мы занимали оборону возле деревни Жребицы в Смоленской области. Операция «Багратион» началась рано утром 23 июня 1944 года. На нашем участке прорыв обороны противника осуществлялся штрафными подразделениями. Для этого все пехотные подразделения еще накануне скрытно были заменены и выведены во второй эшелон обороны. После мощной артиллерийской подготовки штрафники уже в первый день прорвали эшелонированную оборону немцев, и нас немедленно двинули вперед развивать успех наступления. Здесь я впервые увидел пленных фрицев – надменные такие – и помнится, подумал тогда: «С виду вы хороши, но мы вас лучше, и поэтому победа будет за нами». Тогда хорошо познакомился и с бойцами своего взвода, возраст их был в основном до 30 лет, а один воевал еще у Чапаева. Он очень помог мне как командиру «встать на ноги». Наступление в операции «Багратион» продолжалось более месяца. Только с 23 июня по 5 июля было пройдено с боями более 200 километров по полям, лесам, населенным пунктам – так что нагрузка для бойцов была огромная. Но они закалялись в бою и становились настоящими воинами. Были, конечно, и потери. В этих боях я впервые в этой войне увидел убитых – и наших, и немцев. В начале июля наши войска, освободив Белоруссию, вышли к границе СССР. Однако мне этого счастья испытать не пришлось: 5 июля я был ранен в плечо осколком мины и отправлен в госпиталь. После выздоровления меня направили в резерв 3-го Белорусского фронта, в местечко Эургайтшен в Восточной Пруссии, а оттуда в феврале 1945 года – командиром стрелкового взвода в 12-ю стрелковую дивизию. По пути к месту назначения у меня произошла нечаянная встреча с землячкой. Шел я пешком по дороге, догоняет меня грузовик, в кузове люди. И среди них оказалась моя одноклассница Галя Валовей. Радость была недолгой – в Тельзите я покинул машину. И больше мы никогда не встречались… 781-й стрелковый полк, куда я попал, после тяжелых боев под Меденау был отведен во второй эшелон. Заняли оборону, копали окопы, оборудовали огневые позиции. Командиром 4-й роты у нас был опытный боевой капитан Дима Лебедев – москвич. Здесь началась наша дружба, продлившаяся и в послевоенные годы. Потом переписка неожиданно прервалась, и я потерял с ним связь. Командиром 3-го взвода был у нас младший лейтенант Исмагил Хайрулин, родом из Казани. Он геройски погиб под Лазеркайном 6 апреля. Ему не было и 20 лет… В начале марта мы заменили на передовой стоявшее в обороне подразделение. Наши окопы смотрели на Кенигсберг, и нам было хорошо видно, как горела крепость – результат работы наших и союзных летчиков. Нейтральная полоса между нашими окопами и немцев была менее 100 метров, так что надо было быть всегда на чеку – снайперы врага не дремали, у нас были потери. Мы стали обманывать немцев: выставляли на палке каску, их снайпер стрелял, мы его засекали и уничтожали минометным или пулеметным огнем. В обороне мы пробыли до начала апреля. Затем под Лазеркайном до середины апреля шли ожесточенные бои, где мы понесли серьезные потери. Я был контужен и направлен в медсанбат в местечко Кляин Мишен западнее Кенигсберга. Контузия, к счастью, оказалась нетяжелой, после двухнедельного лечения слух и речь у меня восстановились. Запомнились сестры медсанбата, добрые и внимательные. С одной из них – Кларой Тагамлик – мы и после войны еще долго переписывались. А с другой – Леной Фляш мы встречались в Ленинграде в 1990 году… Та война для меня закончилась в медсанбате. Хорошо помню стихийный салют вечером 2 мая 1945 года. Стреляли из всех видов стрелкового оружия, ракетниц. Сначала недоумение: в чем дело?! Но слух быстро дошел и до нас – наши взяли Берлин! …После госпиталя я был назначен адъютантом командира полка. Это было уже не боевое время – время мирной службы. Там, под Инстербургом, мы пробыли до 27 мая. А потом наш полк погрузили в вагоны, и наш поезд двинулся на восток. При всей секретности я уже предполагал, куда и зачем мы едем…» – Так он, – дополняет воспоминания отца Рашид Равильевич, – практически без перерыва попадает с одного фронта на другой, из войны снова в войну. У него в записной книжке сохранились краткие записи этого маршрута. «28 мая пересекли границу – Каунас, Вильно, 29 мая – Минск (видели у переезда, как «победители» тянули в упряжке конскую телегу), потом Орша, Смоленск, Вязьма, Бородино. Как быстро мы проехали территорию, на освобождение которой потребовались годы и столько жизней! 1 июня – Москва, 4 – Казань; 7 – Свердловск; 9 – Омск; 11 – Новосибирск. (Здесь я по разрешению командира полка уехал на пассажирском поезде вперед, чтобы посетить дом. И это мне удалось: в Иркутске в ожидании нашего эшелона пробыл с родными целых три дня). Потом Улан-Удэ, Чита, Борзя; пересекли границу МНР и 22 июня выгрузились на станции Чойбалсан, где в 1943 году началась моя воинская служба...

Привели себя в порядок после длительного переезда с одного конца страны на другой, получили пополнение солдат 1927 года рождения и стали готовиться к 300-километровому маршу на встречу с новым врагом. Труден был этот марш по каменистой, безводной и жаркой монгольской пустыне. Надеяться на помощь было неоткуда. В роте была только одна повозка, которая везла боезапас и фураж. Завершили мы марш 9 июля у города Тамцак-Булак, где стояли до 2 августа, а потом ночью совершили марш к Маньчжурской границе, форсировали реку Халхин-Гол, преодолели хребет Большой Хинган и с 18 по 21 августа вошли попеременно в города Солунь, Ванемяо, Таонань, освобожденные нашей дивизией. На этом для меня закончилась война с Японией. Начался обратный ход на Родину. Мы получили назначение на станцию Песчанка Читинской области, откуда 12 марта 1946 года я был демобилизован из рядов Красной армии». …Скупые строки солдатского дневника. Но сколько за ними этого самого солдатского пота, многих сотен километров переходов, маршей, боевых бросков! Сколько испытаний, крови и потерь боевых товарищей! После войны Равиль Серазетдинович уже на своем трудовом фронте прошагал еще сотни и сотни километров геологических маршрутов, открыл в составе геологического объединения СССР «Союзкварцсамоцветы» десятки месторождений и минералов, встретил свою любовь Дину Сергеевну, с которой нарожали и воспитали троих достойных детей – продолжателей славной династии геологов, помогли поднять добрый десяток внуков и правнуков. Обо всем об этом мы расскажем в одном из ближайших номеров нашей газеты.

|