На прошлой неделе исполнилось 50 лет народному артисту России, почетному гражданину Иркутской области и города Иркутска Денису Мацуеву. За свою карьеру знаменитый пианист успел покорить главные концертные залы мира, стать лауреатом множества престижных премий и наград, а также оказаться в центре...

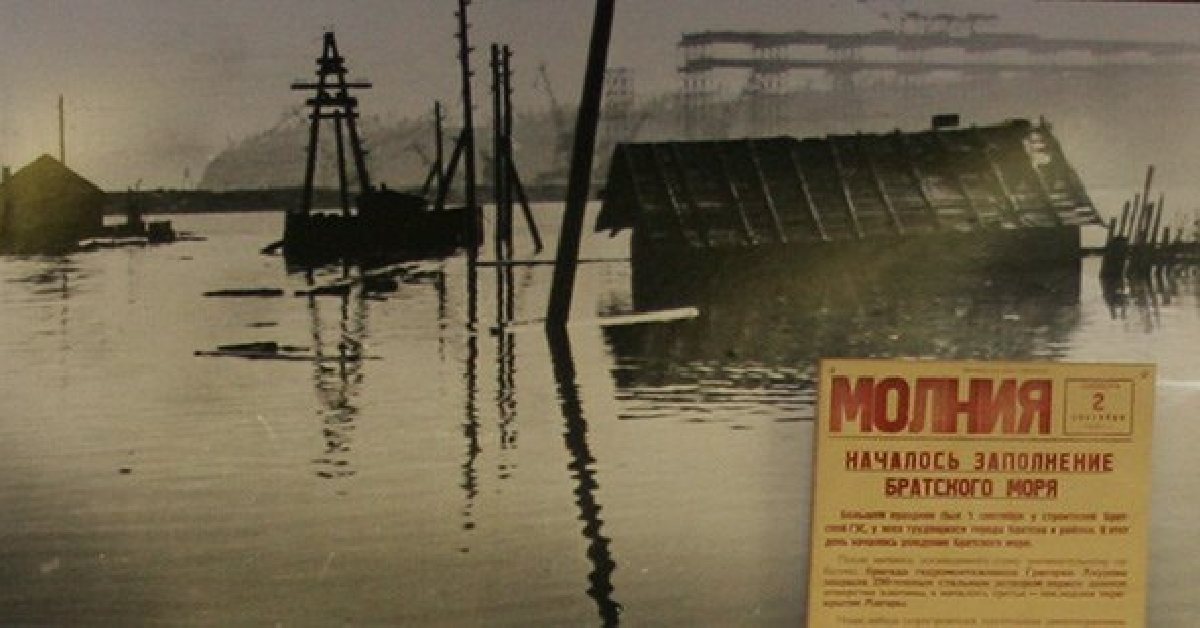

От редакции: В июле 1961 года началось наполнение Братского водохранилища. После его завершения уровень Ангары поднялся в иных местах более чем на 100 метров, и Братское водохранилище стало самым крупным в мире искусственным водоемом, который поглотил бесчисленное количество мелких и крупных...

Константин Демидов – автор двух поэтических сборников: «Признание» (2003), «Есть у сердца Родина» (2021). Его стихи публиковались в сборниках поселка Большой Луг, Шелехова и...

125 лет назад родился Антуан де Сент-Экзюпери.

С этим нашим автором – Виктором Калинкиным наш читатель уже знаком (его рассказ «Сирота» был опубликован в апрельском номере «Перевала»). Виктор Николаевич родился в 1950 году в Забайкалье, окончил отделение журналистики ИГУ в 1978 году, работал в районных, городских и областных газетах. С 1982 по 2002...

Москва начала XX века глазами иностранцев |

| 21 Сентября 2015 г. |

|

В XX веке Москву посетило большое количество иностранцев, многие из них оставили важные свидетельства о своей поездке и впечатлениях от нее. Интереснее всего о городе и его жителях писали Герберт Уэллс, Андре Жид, Лион Фейхтвангер и Габриэль Гарсиа Маркес. Москвовед и историк Леонид Видгоф, выступая в магазине-лектории «Читалка», рассказал об их впечатлениях от путешествия. Сегодня мы публикуем третью часть его лекций. Герберт Уэллс. 1920 и 1934 годы Писатель не раз посещал Россию, но самой интересной оказалась его 15-дневная поездка 1920 года, во время которой он встретился с Лениным в Кремле. Его впечатления от поездки отражены в книге «Россия во мгле».

В ней Уэллс отмечал, что страна находилась в состоянии «величайшего и непоправимого краха». По его мнению, Москва производила более благоприятное впечатление, чем Петроград: «Москва залита ярким октябрьским солнцем, в уборе золотистой трепещущей листвы, и, по сравнению с Петроградом, выглядела оживленной, на улицах несравненно более людно, свободнее идет торговля. Довольно много извозчиков, рынки открыты, улицы и дома не так разрушены». Впрочем, он писал и о том, что следы революционных боев были до сих пор заметны в городе. Например, один из куполов собора Василия Блаженного разворотило снарядом, и до него у власти так не дошли руки. «Мы заметили, что трамваи не перевозят пассажиров, их использовали для доставки продовольствия и топлива», — отмечал писатель. В те годы еще не происходили гонения на церковь, и Уэллс говорил о богослужениях в храмах, хотя на улицах уже висели различные критические плакаты с лозунгами вроде «Религия — опиум для народа». Об этом он со свойственным ему (и вообще англичанам) юмором и иронией писал, что воздействие этого лозунга в значительной мере ослабляется тем, что народ в России неграмотен.

Владимир Ленин беседует с писателем Гербертом Уэллсом в своем кабинете в Кремле, 1920 год Глава, посвященная Ленину, в книге называется «Кремлевский мечтатель». В ней описывалась встреча писателя и Владимира Ильича. Войдя в кабинет Ленина, Уэллс увидел человека невысокого роста, сидевшего за письменным столом. Беседу, по словам Уэллса, определяли два вопроса. Писатель интересовался, как Ленину представлялось будущее России и какое государство он стремился создать. Его собеседник же хотел узнать, почему в Англии до сих пор не началась социалистическая революция, а также почему там не свергают капитализм и не провозглашают коммунистическое государство. Из ответа на свой вопрос Уэллс узнал, что Ленин видел Россию в перспективе радикальной переделки. В частности, города должны были стать гораздо меньше, а их облик — полностью измениться. Уэллс замечал, что это потребовало бы огромной работы, пришлось бы снести прежние поселения и построить новые на другом месте. Церкви и величественные дворцы Петрограда уподобились бы историческим памятникам вроде Новгорода Великого или храма Пестума, значительная часть современного города перестала бы существовать. Ленин охотно соглашался с ним. «Не только города изменятся, но и деревни, исчезнут все различия между городом и деревней», — утверждал он. Говорили они и о реконструкции промышленности и электрификации России. Когда Ленин рассказал английскому писателю об этих планах, Уэллс посчитал их утопией и посчитал их отважными, но, в общем, не реальными в ближайшем будущем — отсюда и пошла характеристика вождя как «мечтателя». Однако всего через десятилетие, снова приехав в Россию, писатель с удивлением осознал, что ленинский план по электрификации был реализован. Впечатления, которые получил Уэллс от встречи с Лениным, сводились к следующему: большевики — единственная сила, способная в России тех времен править страной. «Большевики сумели взять и удержать власть, потому что среди всеобщего развала они были и остаются единственной организацией, объединенной общей верой и общим духом», — писал он. Следующий раз в Москве Уэллс побывал через 14 лет, в 1934 году, и провел здесь 11 дней. Он увидел толпы здоровых и счастливых лиц, очень многое из увиденного ему понравилось. Писатель отмечал «поразительный контраст» по сравнению с 1920 годом. Главной целью этой поездки для него была встреча со Сталиным, беседа с которым состоялась 23 июля 1934 года. Сталин был прост, приветлив и предупредителен, и он произвел на Уэллса благоприятное впечатление. В беседе с Иосифом Виссарионовичем писатель отстаивал точку зрения, согласно которой понятие классовой борьбы слишком узко и устаревает. Он защищал реформистский путь развития и говорил: «Мы настаиваем на свободном выражении мнений».

Герберт Уэллс выступает перед встречающими в аэропорту во время его пребывания в Советском Союзе, 1934 год Вернувшись в гостиницу, он писал следующее: «Сталин никогда в жизни не дышал вольным воздухом, он даже не знает, что это». Поначалу Уэллс уважал вождя, однако с течением времени деятельность Сталина заставила писателя изменить свое мнение о нем. Сначала он критически расценил процессы 1936-1937 годов. Позднее Уэллс говорил о Сталине как о человеке, нанесшем огромный вред делу социализма, и ждал от него новых проявлений жесткости. «Я разочаровался в Сталине благодаря дурацким фильмам, которые он поощрял для пропаганды собственный персоны, например "Ленин в Октябре". Троцкий там решительно принижен, а Сталин сделан мудрейшим героем в истории. Он явно пытается переписать всю историю революции для собственного прославления», — писал Уэллс о поощрении Сталиным пропаганды в кино. Андре Жид. 1936 год Поездка этого французского писателя интересна тем, что он стремился в Россию с самыми восторженными чувствами, как в землю обетованную. На тот момент ему уже было больше шестидесяти лет, он был очень известным автором, популярным в СССР. Даже принятие в 1934 году закона против гомосексуализма (а писатель был гомосексуалистом) не помешало публикации в Советском Союзе в 1935 году его четырехтомника. Его путешествие в Россию, в том числе в Москву, началось 17 июня 1936 года и продлилось до 24 августа. Газета «Известия» в честь этого события даже опубликовала статью с заголовком: «Привет Андре Жиду», в которой говорилось: «Сегодня Красная столица встречает виднейшего писателя современной Франции, лучшего друга СССР». Жид также удостоился чести посетить траурный митинг в честь скончавшегося Максима Горького, где французскому писателю дали возможность выступить с трибуны мавзолея и находиться неподалеку от Сталина. В поездку по советской России Андре Жид ехал с самыми радужными представлениями, он был человеком абсолютно левых взглядов, антиколониалистом и антикапиталистом. После возвращения на родину писатель опубликовал книгу «Возвращение из СССР». В ней он, в частности, писал: «Кто может определить, чем СССР был для нас? (для левых европейских интеллектуалов, которые почти все очень сочувствовали СССР — прим. Леонида Видгофа)». Не только избранной страной, примером, руководством к действию. Все, о чем мы мечтали, — все было там. Эта была земля, где утопия становилась реальностью. СССР строится, там есть хорошее и плохое. Точнее было бы сказать — самое лучшее и самое худшее. Самое лучшее достигалось ценой невероятных усилий, усилиями этими не всегда достигалось то, чего желали достигнуть. Но, во всяком случае, эта страна, где строится новый мир». Его книга вызвала в Советском Союзе бурный резонанс и негодование. Так, в «Литературной газете» от 6 декабря 1946 года писалось: «Слезливая двойственная книжка Жида выдала в нем человека слабого, неустойчивого, ограниченного и жалкого. Может быть, он написал антисоветский пасквиль под давлением наших заклятых врагов из французского филиала троцкистско-фашистской банды и для успокоения своей индивидуалистической совести проливал при этом слезы старого циника. Тем хуже, тем отвратительней выглядит вся эта клеветническая стряпня».

Французский писатель Андре Жид произносит речь с трибуны мавзолея на похоронах Максима Горького, 1936 год Георгий Федотов, автор книги «Святые Древней Руси», наоборот, характеризовал книгу Андре Жида следующим образом: «"Возвращение из СССР" есть событие в мире моральном, закрывая книгу, говоришь с облегчением. Да, в мире не окончательно пропала совесть». Николай Бердяев благодарил в своем письме французского писателя за то, что тот «открывал глаза западным интеллектуалам, которые находятся в явном заблуждении относительно СССР». С точки зрения Бердяева, книга делала свое полезное дело. Тем не менее Жид нашел свое «райское место» в московском парке Горького, который произвел на него чрезвычайно положительное и сильное впечатление: «Дети во всех пионерских лагерях, которые я видел, красивы, светлы и веселы. Взгляд светлый, доверчивый. Такое же выражение спокойного счастья мы часто видели у взрослых, тоже красивых и сильных, в парке культуры, где они собираются после работы по вечерам». Но когда он выходил оттуда, то попадал в несколько другую среду и наблюдал уже совсем другие картины: «Я сливаюсь с массой, погружаюсь в толпу. Что делают эти люди перед магазином? Они стоят в очереди. В очереди, которая протянулась до конца улицы. Стоят человек 200-300 и ждут. Спустя несколько часов я захожу в магазин. Громадное помещение, невообразимая толкотня. Продираясь сквозь толпу, я обошел магазин вдоль и поперек и сверху донизу. Товары за редким исключением совсем не годные». Увидев это, несмотря на свой антикапиталистический настрой, он подумал о том, как сильно во Франции заботятся о привлекательности товаров. На похоронах Горького писатель встретился с Борисом Пастернаком, который произвел на него самые положительные впечатления, о чем француз написал в своем дневнике: «Он невероятно привлекателен. Взгляд, улыбка, все существо дышит простодушием и непосредственностью». Писатель посещал Пастернака в Переделкино, и, по донесению агента, он говорил ему: «Я полон сомнений. Я увидел у вас в стране не то, что ожидал. Здесь невероятен авторитет, здесь очень много равнодушия, косности и парадной шумихи. Ведь казалось мне из Франции, что здесь свобода личности, а на самом деле я ее не вижу». Беседы с советскими гражданами убедили писателя в том, что они мало знали об остальном мире и находились в неком вакууме. Неприятно поразило его и то, что везде висят изображение одного и того же человека: «Изображения Сталина встречаются на каждом шагу, его имя у всех на устах, похвалы ему во всех выступлениях. Важно не обольщаться и признать без обиняков: это вовсе не то, чего все хотели. Уничтожение оппозиции в государстве или даже запрещение ей высказываться, действовать — дело чрезвычайно опасное: приглашение к терроризму. Результат — тотальная подозрительность. Каждый следит за другим и за собой и подвергается слежке. На социальной лестнице, сверху донизу реформированной, на самом лучшем положении находятся наиболее низкие, раболепные, подлые. Те же, кто чуть-чуть приподнимается над общим уровнем, один за другим устраняются или высылаются». Во время своего путешествия писатель столкнулся с дилеммой — писать ли правду? В Германии у власти уже Гитлер, и Жид понимал, что если напишет что-то плохое, то это будет на руку нацистской пропаганде. В конечном итоге он все-таки склонился в сторону написания объективного текста, не скрывая никаких недостатков. После выхода книги и обрушившейся на писателя критики Андре Жид отвечал на нее: «Никогда я не путешествовал в таких роскошных условиях. Специальный вагон и лучшие автомобили, лучшие номера в лучших отелях. Стол самый обильный и самый изысканный. А прием! А внимание! Предупредительность!»

Центральный парк культуры и отдыха имени Горького. Одновременная игра в шахматы По официальным данным, средняя зарплата в России в 1914 году составляла 23 рубля в месяц. Фунт (400 граммов) говядины стоил 14 копеек, сливочного масла — 35 копеек, черного хлеба — 2 копейки, десяток апельсинов — 35-40 копеек. В середине 1930-х годов советский рабочий в среднем получал 125-200 рублей в месяц, мелкий служащий — 130-180 рублей, служащие и техники — 300-800 рублей. При этом обычный костюм стоил 800 рублей, то есть целую зарплату служащего высокого ранга, а хорошие туфли — 200-300 рублей. Цена за килограмм хлеба — 1 рубль 70 копеек. В 1936 году на месячную зарплату можно было купить 225 килограммов хлеба, а в 1914 году (на 30 рублей) — 600 килограммов. Эти цифры хоть и относительны, но все равно показывают, как бедно жили люди. На таком фоне гастрономическое разнообразие и чрезмерное гостеприимство вызвало у писателя скорее отторжение. Жид предположил, что раздражение, вызванное его книгой в СССР, в определенном смысле объяснялось тем, что он не оправдал этих вложений: «Очевидно, делая такие авансы, они рассчитывали на совсем другой результат. Думаю, что недовольство "Правды" частично объясняется тем, что я оказался не слишком рентабельным». Источник: Тэги: |