Челюскинцы в ледовом плену |

| Евгений Тростин, portal-kultura.ru |

| 25 Июля 2023 г. |

|

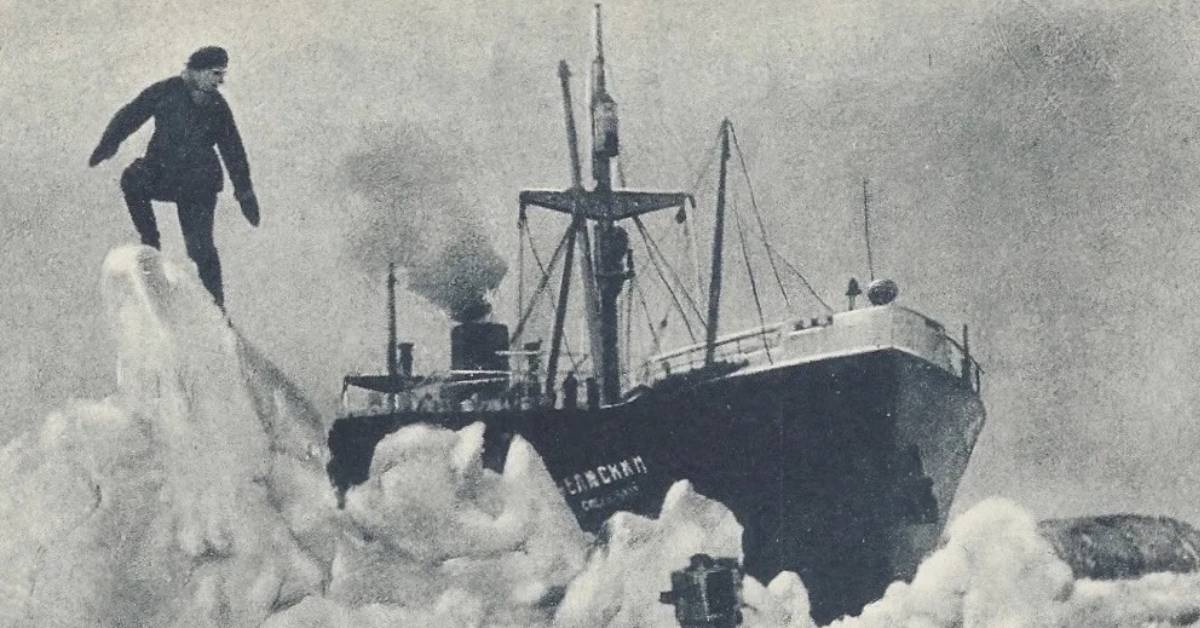

90 лет назад, 16 июля 1933 года, началась героическая экспедиция под руководством Отто Шмидта. Поход на «Челюскине», зимовку во льдах и знаменитое спасение полярников впоследствии стали с гордостью называть «эпопеей».

Счастливая сказка СевераЭто произошло спустя всего лишь полтора десятка лет после первой революционной зимы с ее блоковскими метелями и метаниями, после страшного, жестокого периода отечественной истории, характерного, по словам Есенина, тем, что «хлестнула дерзко за предел нас отравившая свобода». Страна жила и развивалась в крайне суровых условиях. Газеты постоянно напоминали о классовой борьбе, которая, мол, должна год от года обостряться. Но в то же время пробивалась, как сильный росток, и другая тенденция эпохи: людям требовалась сказка, романтика. Подобные запросы были увязаны в массовом сознании то с парившими над Россией рукотворными чудо-птицами — самолетами, то с покорением необитаемого края за полярным кругом, опасными плаваниями среди льдов. Советское государство стремилось доказать собственный приоритет в Северном Ледовитом океане, чтобы никто не сомневался: у Москвы хватит сил для освоения арктического пространства. Для этого требовалось создать уникальную научную школу, и Шмидт годился на роль ее организатора, как никто другой. Он умел помогать молодым, добиваться поддержки своих начинаний во властных кабинетах и поставил себя так, что должность руководителя Главсевморпути в обществе воспринималась как одна из главных в государственной иерархии (чуть ли не наравне с постом председателя Совнаркома). В 1932 году экспедиция под руководством Отто Юльевича на ледокольном пароходе «Александр Сибиряков» сумела пройти за одну навигацию из Белого моря в Баренцево, доказав возможность сквозного плавания по Северному морскому пути. На этот раз исследователь взялся за еще более трудную задачу. То было «время молодых», хотя академик (математик, издатель, просветитель) Шмидт стал путешественником в зрелом возрасте, а полярником — и того позже. Но именно он приучил нас к тому, что важнейшие открытия свершаются на арктических рубежах, на бескрайних пространствах холодных волн и вечных льдов, там, где осуществляется мечта Михайло Ломоносова о великом северном пути. Страна в 1930-е буквально грезила Арктикой, и это позволяло, пусть и в мечтах, отвлечься от «трудностей существования». С другой стороны, подрастало поколение начитанное, пытливое, привыкшее верить в прогресс и героический рывок. Для многих Шмидт стал образцом современного ученого, мудрого и дерзкого. Привлекал всеобщее внимание и внешний вид Отто Юльевича, высокого, худощавого, с длинной пышной бородой. Люди загорались его идеями. Этот оратор-златоуст являлся ко всему прочему обладателем умных, живых, ироничных глаз. Репутация смельчака, передового исследователя-естествоиспытателя тоже притягивала энтузиастов. Обыкновенный пароходЛишних денег в бюджете государства в те годы, естественно, не было: полный ход набирала индустриализация, и это требовало колоссальных расходов. Тем не менее внешнеторговые организации СССР заказали у лучших датских корабелов строительство парохода «для арктической торговли» (не ледокола) — с усиленной конструкцией, позволяющей плавать в суровой обстановке устья Лены. Первоначально судно назвали в честь великой сибирской реки, однако Шмидт очень скоро предложил дать пароходу имя великого русского путешественника XVIII века Семена Челюскина — первого исследователя Таймыра, человека фантастически храброго, открывшего самую северную точку Евразии. Смелость этого первопроходца служила хорошим примером для полярников ХХ века, намеревавшихся пройти через весь Северный океан, из Ленинграда к Дальнему Востоку. В 1933 году Отто Юльевич решил доказать, что вдоль северных границ СССР можно пройти на обычном пароходе с мощной силовой установкой, отказывался даже от ледокольного сопровождения. Полярника упрекали в авантюризме, безрассудстве, но академик верил в свою звезду. К тому времени в его послужном списке значились покорение Земли Франца Иосифа и путешествие на «Сибирякове» (за тем плаванием следил весь мир). Шмидт не сомневался: в новом рейсе капитаном должен стать его старый, испытанный товарищ Владимир Воронин. Отказывать именитому ученому в то время было не принято, и моряк дал согласие, не раздумывая. Однако, осматривая «Челюскин», пожимал плечами: такой пароход не преодолеет льды, все может обернуться катастрофой, плавание возможно лишь в сопровождении ледоколов, да и то больших опасностей не миновать. Воронин попытался было все это объяснить академику, но того переубедить не мог никто. Шмидт оказался всецело во власти идеи: только пароходный рейс может стать прорывом в будущее, показать, что Севморпуть — не поле для экспериментов, а призванная поднять экономику государства, вдохнуть жизнь в его северные районы транспортная артерия. Авторитетный исследователь мог часами говорить о перспективах полярных территорий, о навигации в Ледовитом океане, о новых городах и промыслах. В итоге Владимир Воронин отправился в поход как обыкновенный пассажир, а команду судна возглавил Петерис Биезайс. 16 июля 1933 года на борт «Челюскина» поднялись 111 человек: экипаж, научные работники, журналисты, смена зимовщиков и строителей для острова Врангеля. Их провожал весь Ленинград. Отто Юльевич принял на борт продукты питания на два года и — стремясь продемонстрировать всем важность и нужность транспортной артерии за полярным кругом — большой груз (3,5 тыс. т) угля. А чтобы экипаж мог питаться свежим мясом, на судно доставили 26 коров и 4 поросенка. А еще — оборудование для новой станции, которую должны были построить на острове Врангеля, и гидросамолет отечественного производства. Приключения во льдахШмидту снова везло. Первые льды пароход встретил в Карском море и миновал их почти без проблем. 1 сентября полярники аплодировали себе: они достигли мыса Челюскин. На первых порах не остановили и сплошные льды Чукотского моря. Однако Воронин не перестал тревожиться, понимая, что главные испытания были впереди. К тому времени он уже являлся капитаном судна — вместо сошедшего в Мурманске Биезайса... Повидавший виды мореход опасался не зря: 23 сентября многолетние глыбы сковали пароход, и тот, потеряв управление, стал дрейфовать вместе с ними. Пять недель дрейфа оказались на редкость удачными: течение несло героев к Берингову проливу. Постепенно лед становился тоньше, и до спасительной чистой воды «Челюскину» оставалось всего несколько километров. Шмидт, и прежде не унывавший, еще более приободрился, а от предложенной помощи ледокола «Литке» (он почти с гарантией освободил бы челюскинцев) наотрез отказался. Ученый верил в успех своего эксперимента, в то, что по Севморпути способны ходить не только специальные суда. Потом он признает, что ошибался, что помощь следовало принять. В ноябре 1933-го «Челюскин» отнесло далеко во льды, и никакие ледоколы уже помочь ему были не способны. Предстояла арктическая зимовка. Сдавленное глыбами судно получило несколько роковых повреждений и в любой момент могло пойти ко дну. На палубе все было готово для спешной эвакуации. 13 февраля 1934 года под ударами льдов пароход начал тонуть, тут-то и проявился командирский талант Отто Шмидта. Те, кто находился на борту, за два часа успели без паники перейти на льдину и перенести туда все необходимое. Последними гибнущий «Челюскин» покидали глава экспедиции и, как водится у моряков, капитан. Чрезвычайное происшествие произошло в 144 милях от мыса Уэлен. Эрнст Кренкель отправил на Большую землю радиограмму о гибели парохода. Лагерь Отто ШмидтаЧелюскинцы начали немедля разбивать лагерь. Извлекли из воды бревна с «Челюскина», возвели два барака на 50 человек. Эти жилища согревались двумя печками из пустых бочек, в которых на поленьях сгорало ежедневно по 50 килограммов нефти. Построили кухню и сигнальную вышку для приема летчиков. Подняли над лагерем красное знамя.

Эти люди не собирались «выживать», они отстраивались, изучали местную природу, проводили эксперименты, выпускали стенгазету «Не сдадимся!», где было много карикатур и прочего юмора, сочиняли и распевали частушки. Шмидт организовал на льдине кружок, читал желающим лекции по диалектическому материализму и математике. Другие ученые, последовав этому примеру, повышали образовательный уровень полярников. Свои вахты несли врачи. Имелся у зимовщиков и патефон с пластинками. В общем, известный всему миру лагерь жил, а не существовал. Сам академик держался невозмутимо, вел себя так, будто никакой катастрофы не случилось, а его сотрудники просто-напросто проводят в необычных условиях научный эксперимент. Тем временем на душе у Шмидта было неспокойно, он задавался вопросом: как отнесутся к ЧП в Москве, не объявят ли его врагом народа или как минимум прожектером-вредителем? Но в Кремле решили представить ситуацию как победу несгибаемого духа советских людей. Кренкель получил весточку от всего Политбюро: «С восхищением следим за вашей героической борьбой». Стало ясно, что за потерю «Челюскина» руководителя экспедиции не накажут. О его товарищах пресса регулярно сообщала как о героях без страха и упрека. Челюскинцы заранее подготовили на льдине «аэродром», своеобразную взлетно-посадочную полосу, которую почти каждый день заметало снегом. За ней следила команда во главе с мотористом Александром Погосовым. Проходили недели, а самолеты все не появлялись... Еды оставалось на два месяца, и уже приходилось экономить каждую галету. Люди привыкли пить солоноватый напиток из растопленного льда. Печник Михаил Березин вспоминал: «Наш рацион был не слишком обильный: утром — чай, в полдень — обед из одного блюда — консервный суп или каша, вечером — ужин и опять чай, который грели сами в палатках. Старостам палаток выдавался сухой паек, на три дня — банка сгущенного молока, каждому четвертому — поочередно — банка рыбных консервов, затем — немного сахару, конфеты, галеты, иногда сыр, свинина. Раздавали муку, из которой пекли на примусах лепешки. Потом, когда в железной бочке оборудовали «хлебозавод» очень хитрого устройства, — стали печь лепешки на весь коллектив». В общем, несмотря на лишения, держались челюскинцы стойко. Спасти всех до одногоСамым радостным днем для них стало 5 марта 1934 года, когда летчик Анатолий Ляпидевский нашел лагерь и, покружив над ним, приледнился. Первыми на Большую землю взял с собой женщин и детей. Тем не менее все уже поняли: спасение пришло. 13 апреля пилоты Михаил Водопьянов, Николай Каманин и Василий Молоков прилетели сюда в последний раз, чтобы доставить на материк последних челюскинцев: заместителя Шмидта Алексея Боброва, радистов Кренкеля и Серафима Иванова, боцмана Анатолия Загорского, моториста Погосова и, само собой, капитана Воронина. Забрали со льдины и восемь собак, помогавших людям в течение всего периода дрейфа. Лагерь опустел, а вскоре бесследно растворился в Северном океане. Так завершилась самая, пожалуй, эффектная и эффективная спасательная операция в истории: никто не погиб, благополучно вызволили всех. В живых остались и летчики, совершившие десятки опаснейших слепых полетов надо льдами. Использованная ими техника сегодня кажется почти первобытной. Эпопея дала не только морально-пропагандистский эффект. Остались десятки научных трудов об Арктике, которых не было бы без этой экспедиции. Утвердилась идея дрейфующих полярных станций. Появилось звание Героя Советского Союза, учрежденное специально для того, чтобы наградить спасших челюскинцев летчиков. А кроме того, в памяти потомков сохранился замечательный подвиг. Он и сегодня поддерживает нас в трудные минуты. На нашем сайте читайте также:

|