Мифы Гражданской войны: Анки-пулеметчицы-то не было? |

| Михаил Смиренский, argumenti.ru |

| 23 Апреля 2022 г. |

|

Если сейчас «в лоб» спросить иного блогера или тик-токершу о том, что им известно например об историческом залпе «Авроры», то, скорее всего, повиснет тревожная пауза. Я их не осуждаю: насильная прозападная пропаганда травмировала не только юные умы: ах, как вся горбачевско-ельцинская Россия тоже мечтала стать для Запада «своей в доску!» Не стала к счастью... Но ведь была и другая пропаганда – коммунистическая, по силе оглупляющего напора кратно превышавшая всю нынешнюю пиаровскую болтовню. О ней и поговорим.

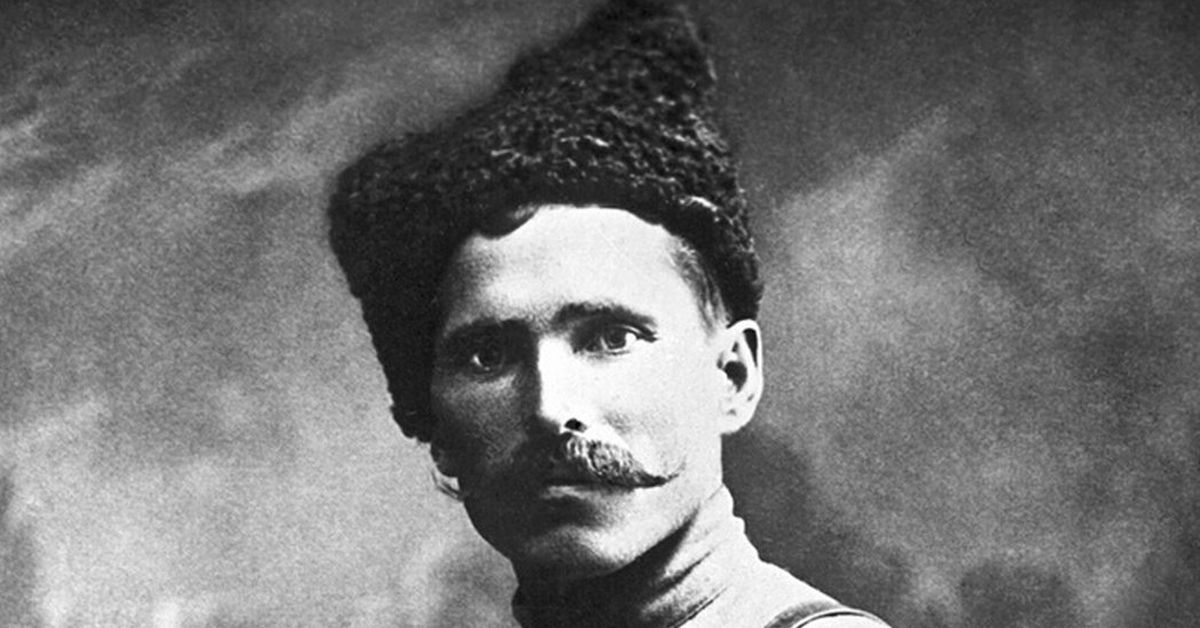

Шашки наголо!Моему поколению, выросшему в том же густом агиттумане, до сих пор, например, непонятно: кто и за что «сплеча» рубил друг-друга на полях гражданской войны? И кто был в тех сражениях истинными героями? Семён Буденный? В памяти осталось лишь то, что он лошадей любил больше, чем людей и носил пышные, как лисьи хвосты, усы. Клим Ворошилов? Запомнился полной и общей полководческой бездарностью. И еще тем, что обожал приватные «танцы» с девочками из балетных студий. Революционный матрос Железняк прославился как самый безграмотный штурман России: «Он шел на Одессу, а вышел к Херсону!» За это под суд отдают, а вот его даже в песнях прославили... Верной дорогой идете, товарищи? Григорий Котовский? Беглый каторжник из Бесарабии. Грабил всех, кто попадался на пути. Правда, делился «по понятиям», за что и был занесен навечно в поминальный большевистский список героев. Но поистине космических высот в масштабном соцвранье достиг любимый и поныне всеми комдив Чапаев. Любят Василия Ивановича, в основном по советским анекдотам и по одноименному фильму, где его блистательно сыграл Борис Бабочкин. Но мало кто знает, что сам фильм, создание которого лично курировал тов. Сталин – стопроцентный «фейк» от начальных титров до утопического финала. Во-первых, режиссёры фильма, т.н. «братья» Васильевы – никакие вовсе и не братья, а обычные однофамильцы с разными отчествами: Сергей Дмитриевич и Георгий Николаевич. «Братьями» они сами решили стать в ответ на хамскую рецензию их творчества модного критика Виктора Шкловского: «... У братьев Васильевых мало что получается!» и стали ими. А затем появился «Чапаев», собравший все мыслимые кинонаграды и преференции («Гран-при» в Париже, медаль в Венеции, Первая премия на кинофестивале в Москве, Госпремия СССР и т.д.). Сценарий будущего «блокбастера» начал писать ещё легендарный Чапаевский политрук Дмитрий Фурманов (в жизни – Фурман – прим. авт.), который в реальности Чапаева недолюбливал и частенько «стучал» на его закидоны «куда следует». Но стать соавтором знаменитого фильма ему помешала внезапная смерть. Сценарий дописывала уже его вдова Анна. Очевидно, поэтому ее имя и было присвоено главной героине фильме: Анке-пулеметчице, женщине, в реальной жизни как самой дивизии, так и Чапаева, и его ординарца Петьки никогда не существовавшей! Этот образ возник после одного из предварительных просмотров Сталиным, который пыхнув трубкой, намекнул «братьям», что было бы неплохо вписать в сценарий и образ бесстрашной советской женщины-патриотки! Сказано-сделано! Так на экране появилась будущая мега-звезда «чапаевских» анекдотов «Анка-пулеметчица», в роли которой снялась реальная супруга Сергея Васильева – Варвара Мясникова. (Кстати, сценка, где мифическая Анка в одиночку из «Максима» пуляет по «психической атаке» беляков - тоже сплошь выдумка авторов: просто нужна была эффектная картинка, подтверждающая героическое место выдуманной дамы в Гражданской войне. Как, впрочем, в реальности не было никакой «психической атаки» - прим. авт.) Сам же легендарный комдив в реальной жизни носил фамилию Чепаев. «Чапаем» он стал после выхода в свет книги Фурманова. Комиссар скорее всего сознательно исказил фамилию своего командира, таким наивным образом отомстив тому за неуклюжие ухаживания Чапая за его женой Анной, которая служила в дивизии тоже по политчасти вместе с мужем. Впрочем, возможно, это тоже одна из легенд: очевидцев, которые могли бы подтвердить или опровергнуть эту версию уже не найти, а при жизни копаться в биографии легендарного героя было смертельно опасно. Да и какая в принципе для обывателя разница: Чепай или Чапай? И тот, и другой на коне с шашкой в руке смотрелись лихо, что для агитпропа тех лет и было главным. Советский Союз, в отличие от весьма недалеких в общей массе американцев, умел над собой и посмеяться. Именно в нашей стране искусство т.н. политического анекдота поднялось до высот небывалых, сравнимых пожалуй лишь с успехами советского цирка или Большого театра. Долгое время лидирующее место в этом списке занимали байки именно про Чапаева, Петьку и Анку. (Уже позже их сменил колоритный Брежнев.). Версии происхождения «смешилок» сильно разнились: кто-то говорил, что эта антисоветская волна-цунами перешла к нам из американского института Гувера, что в г. Стэнфорде, где целые отделы специализировались на выдумывании стишков-анекдотов о пионерах, Брежневе, чукчах и, конечно - Чапаеве. Возможно, хотя и маловероятно: американская ментальность в юмористической массе своей далее чем банановая шкурка на тротуаре, или торт с размаху в чью-то физиономию, как правило, не продвигалась. Этого пошлого примитива вполне хватало янки, чтобы давясь «поп-корном» в темноте кинозала буйно ржать до конца сеанса. (Подобный кино и видео хлам напрочь заполнил и экраны сегодняшних российских телевизоров, хотя американцы в виде санкций обещали отменить их показ в России, но... конечно наврали. Жаль. – прим.авт.) Пытались родиной этих анекдотов сделать и Израиль, что более похоже на правду: там «на четверть бывший наш народ», который и смешить, и смеяться умеет не в пример американцам. Даже при Сталине в СССР автором многих политических анекдотов был Карл Радек – талантливый еврей-журналист, остротами которого до поры умилялся и сам Сталин. Потом устал и велел Радека поставить к стенке. Поставили... А анекдоты остались: «Петька кричит Чапаеву: Василий Иванович, белые танки снова ползут! Да хрен с ними, Петька: я о них вчера уже свою новую шашку затупил!» или такой: «Петька, а ты знаешь, где в России самый крепкий спирт хранится? - ...? У моряков, Петька, в компасе! Там прямо написано: 360 градусов!» Ну какому техасцу или майамцу придет в голову такая забавная чушь? Наши это байки, ох наши. (Причем, ни один из политических анекдотов не был по отношению к своим типажам оскорбительным. Смешным – да, это скорее говорило о том, что наши люди своих героев любят и во многом им сочувствуют). На самом деле киношный простак Петька никогда ординарцем Чапаева не был. Как не был и рубахой-парнем и простофилей, так лихо сыгранный актером Кмитом. По основной версии прототипом лихого ординарца стал Петр Исаев, с которым Чапаев познакомился еще в Первую мировую войну. Причем тот, будучи гораздо более образованным, чем будущий комдив (Исаев в свое время успешно закончил саратовское реальное училище, что считалось хорошей общеобразовательной школой – прим. авт.), одно время в звании унтер-офицера даже был командиром у Василия Ивановича, который лишь отчаянной храбростью дотянул до лычек фельдфебеля. Затем – революция, изменившая не только Россию, но и судьбы многих ее сынов. Чапаев стал командиром полка, а вот унтер-офицера Исаева пьяные революционные солдаты чуть было не подняли на штыки. (Видимо, им удалось попробовать того «самого крепкого» спирта из морских компасов). Спас Петра Исаева комполка Чапаев, быстро назначив его своим порученцем, т.е. не адъютантом, но помощником. Впоследствии именно Петька подсказывал уже комдиву Чапаеву многие верные тактические ходы, которые позволяли тому умело применять их в боях с белыми. Версий о гибели самого Петра Исаева существует тоже немало, но основной многие военные историки склонны считать следующую. Из рассказов дочери Исаева (вовсе не от «Анки»), после гибели Чапаева, комдивом стал друг Василия Ивановича, герой Гражданской войны Иван Кутяков, с которым Петр Исаев и продолжил воевать против белых. В фильме именно Кутякову Чапаев объясняет, где должен находиться командир: «Впереди, на лихом коне!» Дивизия им. Чапаева под командованием Ивана Кутякова совершила много победных рейдов. Сам комдив был награжден боевыми наградами, именным оружием. В 1938 г. был арестован и расстрелян по т.н. «делу красных маршалов»: обычный финал тех лет. Когда в бронированный вагон на одном из полустанков за ним пришли чекисты, их встретили пулеметные очереди: Кутяков и адъютант прекрасно поняли, что их ждет и покорно сдаваться не собирались. Потребовал от чекистов личного приказа «Сдаться» от самого Ворошилова, с которым давно дружил. Вскоре пришла телеграмма: «Сдавайся и езжай в Москву. Здесь во всем разберусь сам. Ворошилов.» Кутяков сел за стол, велел адъютанту налить себе и ему коньяку: «... Наливай. Там уже не предложат...» Выпили. Сдались. Дальнейшее известно. Сам же Петр Исаев в 1929 г. заразился брюшным тифом, отчего скорее всего и умер. Похоронен в селе Кундравы Челябинской области. Могила цела до сих пор. Конечно, такой бытовой финал никак не мог попасть в фильм. Поэтому авторы «убили» киношного Петьку на берегу реки Урал, где он до последнего патрона якобы прикрывал уплывающего на другой берег Чапаева: на правду похоже, и общую идею фильма поддерживает, чего, собственно Сталин и требовал от авторов. Возможно, за это вождь «братьев» не расстрелял и в лагерную пыль не стер, а сделал орденоносцами и лауреатами Сталинских премий. Их даже похоронили в одной могиле на Новодевичьем погосте как настоящих братьев: в советское время тоже награда! Чёрный ворон, что ты вьёшься над моею головой?Эта мрачная строка из любимой песни Чапаева стала как будто роковым флюгером всей его неспокойной жизни. Летом 1919 г. дивизия Чапаева вела тяжелые бои с противником на Уральском фронте близ города Лбищенска, где и был штаб красных. Там же сосредоточились и все тыловые вспомогательные службы, и необстрелянные курсанты военных курсов, которые несли караульные службы. Собственно, этот факт и послужил началом дальнейшей трагедии. Против чапаевцев выдвинулся отряд белоказаков в 2000 сабель под командованием царского полковника Бородина. Атака на мирно спящих чапаевцев началась в три часа ночи 5 сентября. По сути никакого героического боя, как показано в фильме, не было: сонных курсантов-новобранцев и солдат тыловых" служб обученные казаки-пластуны перерезали быстро и безжалостно. Всего в ту ночь погибло около 1500 чапаевцев, 800 человек попали в плен. Сам Чапаев успел собрать сотню своих обстрелянных бойцов, с которыми с боем пробился к берегу реки Урал. Однако во время перестрелки был ранен в голову и живот (в фильме – в руку, что якобы и помешало ему доплыть до другого берега – прим. авт.). На самом деле ранения оказались тяжелыми и к реке комдива уже несли на руках его бойцы. Там же они успели соорудить из досок небольшой плот, на котором и собирались переправить Василия Ивановича через реку. Но! Ранения оказались смертельными и Чапаев умер прямо на берегу Урала. Единственное, что успели сделать его оставшиеся бойцы под огнем надвигающихся казаков – это наскоро похоронить своего комдива где-то там же на берегу реки. Так как никаких карт у бойцов не было, то и само место захоронения документально нигде никак не обозначено. Сами же оборонявшиеся погибли в коротком бою, унеся последнюю тайну Чапаева с собой. Не зря, видно, «чёрный ворон» вился над его головой... Подробности последнего боя и гибели Чапаева стали известны лишь в 1962 г. из письма двух венгерских добровольцев, которые воевали в его дивизии и якобы лично видели, как погиб комдив. Об этом они и написали из Будапешта дочери Чапаева Клавдии Васильевне. Других свидетельств его смерти не сохранилось. P.S. Неправильно, неправильно кончается кино!После выхода фильма в широкий прокат в 1934 г. прошло уже 88 лет. Но, удивительное дело, он и сегодня смотрится на экране, как говориться, «на одном дыхании». Особенно на фоне нынешних бездарных и забивших все телениши «боевиков» про ментов, бандитов и «бесстрашных» оперативниц в лабутенах и с вульгарным макияжем, от одного вида которого даже настоящие воры в законе падают от смеха в обморок. «Чапаев», даже перегруженный обязательной советской агиткой, – явление в мире кино уникальное. Наверное, поэтому зрители и ходили на его показы целыми семьями, бригадами, коллективами и несколько раз кряду. Причем, добровольно, без всяких соцбонусов в виде премий или лишнего выходного. Одна из финальных фраз Чапаева Петьке: «Война кончится – великолепная будет жизнь! Знаешь, какая жизнь будет? Помирать не надо!» Как хочется в это верить... На нашем сайте читайте также:

|