«Эльф, беспородный щенок»: любопытная история детского журнала «Мурзилка» |

| Владимир Павлов, histrf.ru |

| 22 Мая 2023 г. |

|

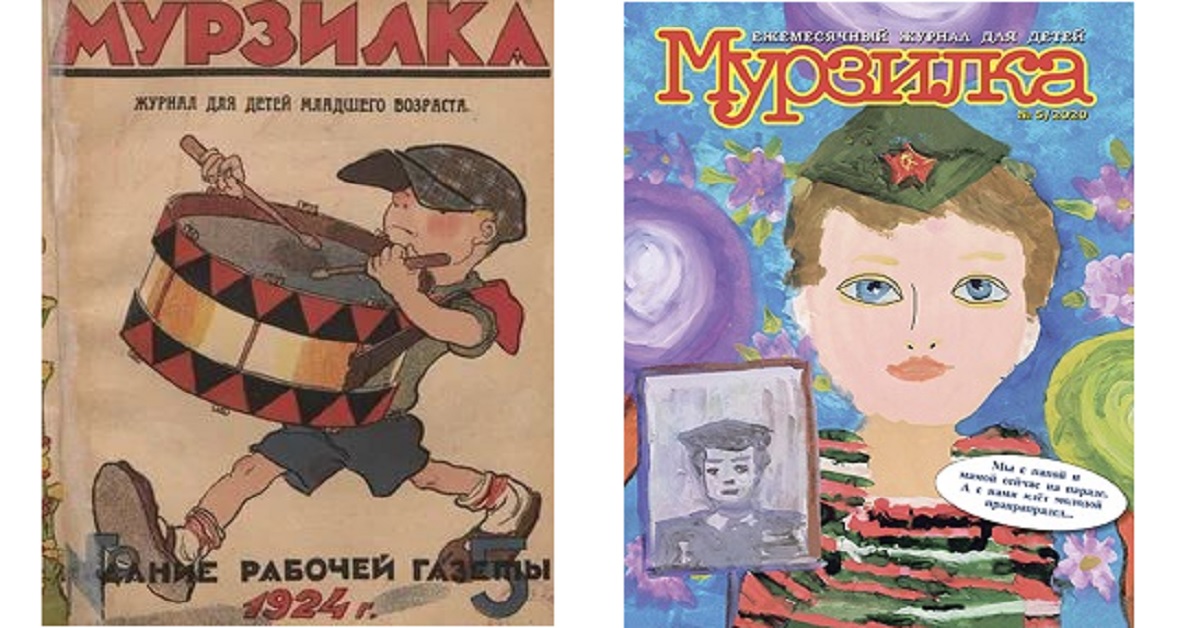

До революции детских изданий в России было много, но годы революционных событий сильно сократили этот список. Инициатива издания нового детского журнала принадлежала сотрудникам «Рабочей газеты», которые предложили издавать детское приложение и назвали его «Мурзилка». Этот детский журнал появился в СССР 16 мая 1924 года.

Домовой – кумир детворыНо настоящая история Мурзилки появилась намного раньше. Канадский художник Палмер Кокс создал серию рисунков о брауни – ближайших родственниках домовых. Небольшие человечки, похожие на эльфов, приходили по ночам и доделывали то, что не успели слуги. Это и были дальние родственники нашего Мурзилки.

В России Мурзилка появился на страницах журнала «Задушевное слово» в 1887 году в сказке «Мальчик с пальчик, девочка с ноготок», автором сказки была Анна Борисовна Хвольсон, а художником – всё тот же Палмер Кокс. В 1913 году появилась книжка «Царство малюток», состоявшая из 27 рассказов и 182 рисунков. Постоянно следовали переиздания. У Анны Хвольсон персонажи получили новые имена: Мазь-Перемазь, охотник Мик, Вертушка, Знайка, Незнайка и, конечно, Мурзилка. Мурзилка образца 1913 года был мальчиком в чёрном фраке, с огромным цветком в петлице, в шелковом цилиндре и модными штиблетами с длинными носами. Ещё он всегда появлялся с элегантной тростью и моноклем. Понятно, что в таком виде в стране победившего пролетариата ему было не место. Новые детские героиПосле революции книжки о Мурзилке больше не издавали. Но в 1924 году в «Рабочей газете» кто-то вспомнил забавное имя Мурзилка, и его приняли единогласно в качестве названия будущего приложения для детей. Но появилась проблема: не помещать же домового на обложку советского журнала. Вот и стал Мурзилкой рыжий беспородный щенок, который всюду сопровождал своего хозяина – мальчика Петю. Изменились и его друзья, теперь это были пионеры, октябрята и их родители.

В журнале рассказывали детям о стране, в которой они живут, о её природе и истории, а ещё там печатались картинки, которые можно было вырезать, потом склеивать в полное своё удовольствие. Не забывайте, что всё это происходило в далёкие 1920-е годы, когда бумаги не хватало на тетради, а журнал для многих детей был единственным окном в новый мир. Вскоре внутри издания появилась «Мурзилкина газета», в которой печатались письма детей-читателей журнала. Аудиторией журнала стали дети всей страны, а стоимость подписки на три месяца составляла всего 50 копеек. Подписчиков с каждым годом становилось всё больше. Конкурентов у журнала в виде радио и телевизора пока не было. В 1931 году общий тираж журнала составил 310 000 экземпляров, и он опережал все другие детские журналы. Больше не щенокВ 1937 году в 7-м номере было объявлено, что наконец-то нашёлся Мурзилка. Его нашёл художник Аминадав Каневский и привёл в редакцию. На обложке журнала был изображён жёлтый пушистый сказочный Мурзилка, в красном берете, с клетчатым шарфом и фотоаппаратом на плече. Так все познакомились с образом Мурзилки, который и сейчас находится на страницах журнала. Корреспондент Мурзилка быстро бегал, успевал за всеми новостями и спешил поделиться ими с ребятами. В журнале печаталось много русских и зарубежных сказок. С героем сказок Милна «Винни-Пух и все, все, все» читатели познакомились в 1939 году.

Если вспомнить известный постулат «Всё лучшее – детям», то журнал был в этом деле впереди всех. У журнала были прекрасные иллюстрации, которые создавали замечательные художники: А. Дейнека, Е. Чарушин, М. Черемных, Е. Рачёв. Именно в их руках оживали стихи и сказки К. Чуковского, С. Маршака, А. Барто, С. Михалкова, Б. Заходера, А. Гайдара, Н. Носова, В. Бианки и других. Сегодня многие эти произведения включены в школьные учебники по «Литературному чтению». Великая Отечественная война коренным образом изменила жизнь в стране. Изменился и журнал. С его страниц дети узнавали, как помочь родной стране в тяжёлые годы, как помочь взрослым ушедшим на фронт. Оказывается, работать на полях и огородах, помогать по дому и в устройстве светомаскировки, помогать в бомбоубежище и в госпитале – это тоже помощь фронту. В 1942 году был объявлено соревнование по сбору лекарственных трав для помощи в лечении и питании раненых и больных. Детям помогал известный детский писатель Виталий Бианки, который вёл раздел «Лесной газеты».

Мурзилка появлялся на страницах журнала в различной военной форме. В журнале появились рассказы о героях войны, подвигах, об орденах и медалях, о Параде Победы на Красной площади. Постепенно журнал возвращался к мирной жизни. Рос и тираж журнала, который значительно снизился в годы войны. В 1960-х годах тираж достиг 1 000 000 экземпляров, а в 1969 он увеличился в разы и достиг 5 700 000. Такого тиража не было ни у одного детского журнала, да в и будущем такого уже не предвидится. *** А вы знаете, что популярный детский литературно-художественный журнал «Мурзилка» попал в Книгу рекордов Гиннеса? Туда он был занесен как «журнал для детей с самым длительным сроком издания». На нашем сайте читайте также:

|