Наша дача: уже не «кормилица»... а что же тогда? |

| Ольга Савина, polit.ru |

| 09 Ноября 2020 г. |

|

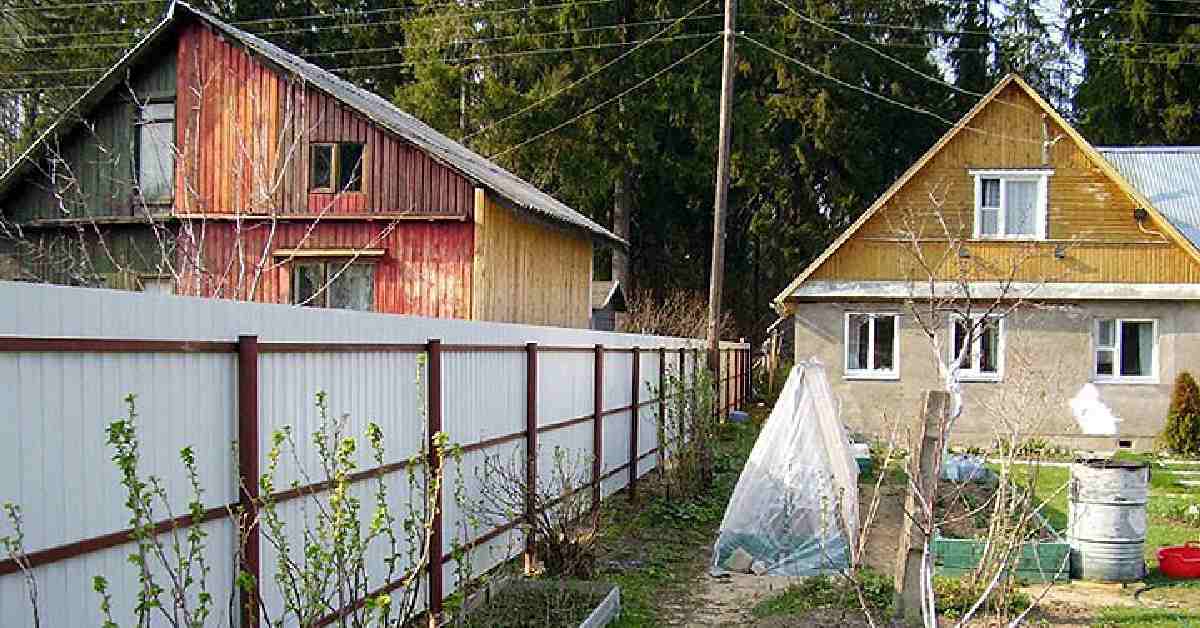

Советские люди вкладывали титанические усилия в строительство дач. Из тесных хрущевок на дачу выезжали всей семьей, но не для отдыха на природе, а для прополки грядок. Выращенные на шести сотках корнеплоды вносили существенный вклад в бюджет советской семьи. Сегодня большинство россиян огородничают разве что для удовольствия. Почему феномен «дача» уходит в прошлое и что приходит ему на смену?

Каждому по шесть сотокЗнаменитые шесть соток — ровно столько земли полагалось советскому гражданину под дачный участок — появились благодаря постановлению Совета Министров СССР от 24 февраля 1949 года «О коллективном и индивидуальном огородничестве и садоводстве рабочих и служащих». Именно тогда государство стало выделять небольшие земельные наделы. Советский гражданин был обязан возделывать свой дачный участок, и дом нам нем возвести, как у кума Тыквы — не больше 16 кв.м., одноэтажный и щитовой, за этим строго следили специальные комиссии. «Не посадишь — отбирали участки! Приходили, проверял председатель, чтоб травинки не было... не разрешали строить большие дома. Туалеты, бани нельзя было строить», — отмечает респондент в исследовании доцента факультета социальных наук НИУ ВШЭ Елизаветы Полухиной, посвященном феномену дачи. В хрущевскую «оттепель» дачные участки «облепили» почти все крупные города СССР. Для советских людей это была возможность выращивать еду, что во времена дефицита было большим материальным подспорьем. В 1962 году из-за увлечения Хрущева кукурузой упал урожай пшеницы и ржи, начались продовольственные проблемы, в том числе в столице. За мукой стояли очереди. Коммунистическая власть дачников недолюбливала. Советские люди должны были строить коммунизм, полагала власть, а не полоть грядки — более того, извлекать из этого материальную выгоду. При Хрущеве дачников называли «новыми кулаками». Так, комиссия Моссовета на специальном совещании летом 1960 года отмечала, что из-за дач развиваются «частнособственнические тенденции» и «стремление к извлечению нетрудовых доходов», под которыми имелась в виду продажа на рынках фруктов, ягод и цветов. «Садоводство получило неправильное развитие и не способствует коммунистическому воспитанию советских людей», — полагала Комиссия. Тем не менее в начале 1960-х годов начался бум дачного строительства, сельскохозяйственная деятельность горожан процветала — предприятия активно раздавали москвичам по шесть соток. В 1967 году страна перешла на два выходных дня в неделю во многом благодаря дачному движению. Советскому гражданину нужно было съездить на дачу и вернуться в город — за один выходной не успеть. Это заставило власть сократить трудовую неделю. В «позднем» СССР при Леониде Брежневе дача превратилась в массовое явление. Садовые участки имели 8,3 млн городских семей. Ведущим подсобное хозяйство рабочим и служащим разрешалось продавать то, что было выращено, в сыром или переработанном виде. Десятки миллионов мелких подсобных хозяйств вывозили на рынок свою продукцию. В постсоветский период, когда на смену плановой экономике пришла рыночная, экономическая роль дачи, казалось бы, должна была сдать позиции, а дача — превратиться в место, где люди отдыхают. Однако, вопреки неоклассической теории, этого не произошло. В 1990-е годы целые категории россиян питались исключительно за счет личных подсобных хозяйств. Конец дачной эпохи«Постсоветские россияне» не сразу пришли к рыночному поведению. Согласно опросу ВЦИОМ, в 2009 году для 66% россиян дача была «скорее подсобным хозяйством, дополнительным источником дохода», чем местом отдыха. В 2013 году на дачах трудились уже меньше респондентов — 46%. В 2014 году, по данным опросов ФОМ, 77% россиян продолжали делать заготовки на зиму, причем для 42% эти заготовки являлись существенной помощью, а для 5 % — основным питанием, однако с каждым годом интерес горожан к сельскохозяйственному труду падал. Сегодня россияне не рассматривают дачу как «кормилицу», они больше рассчитывают на основную зарплату и господдержку, чем на доходы от огородов. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в Российском мониторинге экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ. Если в 2000 году доля россиян, занимающихся выращиванием чего-либо (фруктов, овощей, ягод) не для личного потребления, а на продажу, составляла 8,6 %, то в 2017-м году — всего 2,7 %. Таким низким этот показатель не был никогда, отмечают эксперты Центра лонгитюдных обследований Института социальной политики НИУ ВШЭ. Сократилось и число россиян, занимающихся разведением скота, птицы, рыбы на продажу, — с 7,8 % в 2000-м до 2,8 % в 2018 году. Кроме того, в 2018 г. только 1 % россиян охотился или собирал грибы, ягоды, травы на продажу. «Актуальность экономического поведения домохозяйств, в большей степени ориентированного на выживание, за последние годы снизилась. Об этом свидетельствует сокращение количества россиян, вынужденных обращаться к различным формам личного или семейного рыночного приспособления, которые основаны на собственном производстве и использовании личных материальных ресурсов», — отмечает заведующая Центром лонгитюдных обследований Института социальной политики НИУ ВШЭ Полина Козырева. «Снижение значимости этих источников дохода домохозяйств стало результатом повышения роли таких базовых источников, как заработная плата на основном месте работы и государственные трансфертные платежи», — поясняет эксперт. Еще одна тенденция, отмеченная аналитиками ВШЭ: всё меньше россиян владеют дачами. С 1998 по 2018 годы число дачевладельцев сократилось почти в полтора раза — с 30,9 до 22,9 %. Во многом это обусловлено тем, что на смену традиционным дачам стало приходить более современное, дорогое и комфортабельное загородное жилье — коттеджи и таунхаусы, полагают ученые. Домики в садовых товариществах, построенные в конце 1980-х — начале 1990-х годов, без отопления и канализации, больше не представляют ценности для россиян, с ними без сожаления расстаются. Материальный объект с постматериальными ценностямиЕсли об экономической роли дачи в XXI веке речи уже не идет, то как у социального института у нее большой потенциал, полагают исследователи. Дача превратилась в метафизическое пространство — материальный объект с постматериальными ценностями. Дача становится местом отдыха, а строительство загородного дома воспринимается как удачное вложение капитала. К слову, строительством дачных домов из профилированного бруса занимаются СК Пестово. Подробнее о нюансах строительства можно узнать на сайте http://sk-pestovo.ru/doma/dachnye-doma. Современное огородничество несет постматериальные ценности: здоровье, чистый воздух, творческое садоводство, радость от трудового процесса на природе и результата — «своего» продукта, отмечает доцент факультета социальных наук НИУ ВШЭ Елизавета Полухина. Это ценности были актуальны и в прошлые века, пишет Стивен Лоувелл о дачах Петербурга в 1860–1914 годы: «...садоводство стало популярной забавой. Даже небогатые петербургские дачники разводили клумбы и трудились на своем садике». В царской России дачи были «удобным пространством для физического труда: работа на чистом воздухе, прогулки, физические упражнения, постоянная профилактика неврастении». И сегодня дачный труд возвращает социокультурный смысл, не сводящийся к огородничеству и цене за овощи и фрукты как единственному результату. Дача-кормилица постепенно сдает свои позиции даче – месту отдыха. Но не всех это касается, кто-то ведь все равно не представляет свою жизнь без полноценного огородничества. А еще дачи в этом году в связи с пандемией коронавируса оказались просто палочкой-выручалочкой, например, для пожилых людей или семей, имеющих детей. Отдых на свежем воздухе здесь был обеспечен. Поставив, к примеру, бассейн или теннисный стол, имея беседку для трапез, место для шезлонга вполне себе хорошо можно было провести время. Да и без всего этого, если постараться, тоже. Что следующий год привнесет в нашу жизнь – пока неизвестно, но дача, как свой собственный кусочек улицы, многие убедились, точно не помешает. А еще это недвижимость, которую в случае чего всегда можно реализовать. Так что не кормилица для многих теперь уже дача, но, согласитесь, вещь очень полезная. И вот еще из актуального про дачи:

|