«Правда – в памяти, у кого нет памяти, у того нет жизни». Валентин Распутин

150 лет назад родился писатель-антифашист Томас Манн.

В истории нашего Отечества так много поводов для споров, что невольно задумываешься: это у нас история такая запутанная или мы сами, толкующие ее всяк по-своему, так ее...

15 июня исполнится 15 лет как завершил свою дорогу жизни первый всенародно избранный губернатор Иркутской области Юрий Ножиков (1934–2010). О том, каким он был, вспоминает президент Фонда сохранения памяти и развития наследия Ю. А. Ножикова, заслуженный юрист РФ Юрий Курин, в прошлом – один из...

На прошлой неделе исполнилось 50 лет народному артисту России, почетному гражданину Иркутской области и города Иркутска Денису Мацуеву. За свою карьеру знаменитый пианист успел покорить главные концертные залы мира, стать лауреатом множества престижных премий и наград, а также оказаться в центре...

К 100-летию Иркутского университета. Семейное дело Кожовых |

| 05 Июля 2018 г. |

|

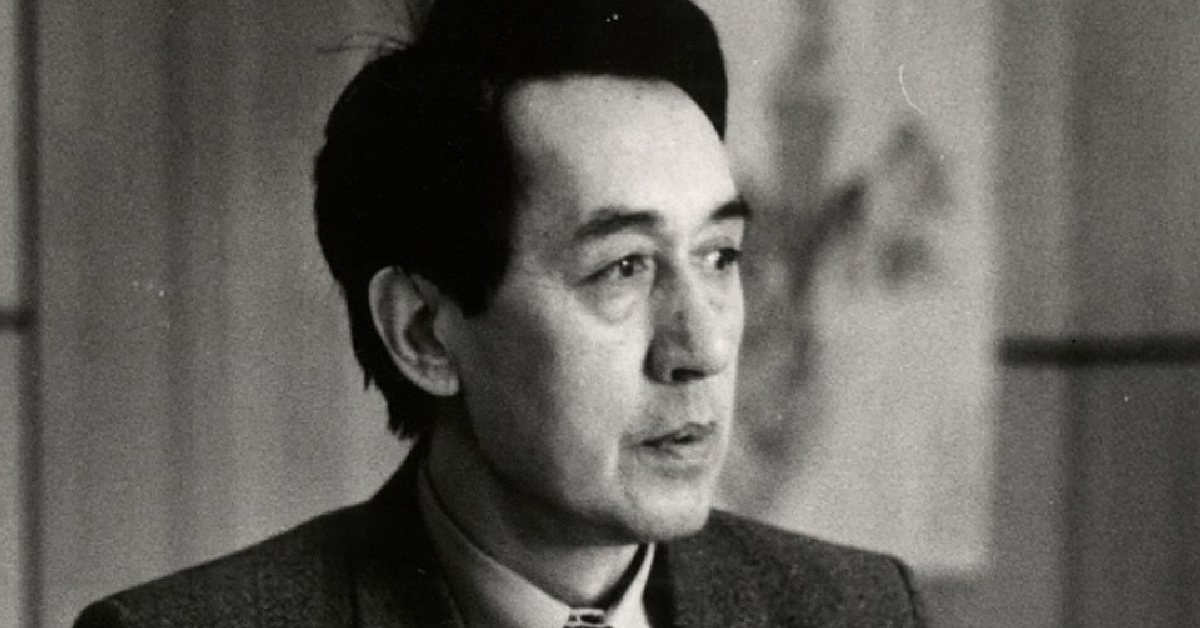

Среди большого количества учёных Иркутского университета и Байкальского лимнологического научно-исследовательского института, занимавшихся изучением озера Байкал, особо следует выделить династию Кожовых – Михаила Михайловича, его дочь Ольгу Михайловну и уже её дочь Любовь Равильевну Изместьеву. Изучать и защищать Байкал стало у Кожовых семейной традицией.

Начало династии положил М. М. Кожов, крестьянский сын из села Тутура Жигаловского района Иркутской области. Детство Миши было трудным, вернее сказать, его у него не было совсем. Родился он 18 ноября 1890 года, но в 1900-м семья осиротела. Михаил как старший сын вынужден был в десять лет начать работать, чтобы поддержать младших и не дать умереть им от голода. Но тяга к знаниям была настолько сильна, что он добился разрешения посещать занятия в Верхоленском горном училище. Однако горняк из него не получился, а вот экзамен на звание народного учителя, причём экстерном, в 1913 году сдал успешно и получил право учить сельских ребятишек. Учительствовал в родной Тутуре, но не долго. Началась Первая мировая война, и Михаил Кожов был призван на фронт. В 1918 году вернулся домой, а когда началась Гражданская война, воевал на стороне красных и был участником повстанческого движения против колчаковцев. После Гражданской войны Михаил Кожов был направлен в распоряжение Верхоленского уездного отдела народного образования, в котором в 1920–21 годы работал школьным инструктором. В 1921 году он поступил в Иркутский университет и стал студентом-биологом естественного факультета. С этого года и до конца дней своих М. М. Кожов был связан с университетом. Учился он успешно и после окончания в 1925 году поступил в аспирантуру. Темой его научного исследования стали «Биологические ресурсы Байкала», и им он посвятил всю свою жизнь. Большое трудолюбие и отличные способности, я бы даже назвал это талантом, определили его быстрый научный рост. После окончания аспирантуры М. М. Кожов был принят на должность старшего научного сотрудника в Биолого-географический научно-исследовательский институт при Иркутском университете, ныне НИИ биологи. Ещё в период учёбы в аспирантуре он вместе с профессором В. Н. Яснитским совершил несколько научных экспедиций с целью изучения гидробиологии Байкала. Результатом экспедиций явилась его первая монография «К познанию фауны Байкала, её распределения и условий обитания». Этот научный труд был опубликован в 1931 году и был в научном плане столь ценен, что М. М. Кожову присудили учёную степень кандидата биологических наук, а через год он защитил докторскую диссертацию. В 1931 году его назначили директором Биолого-географического НИИ при Иркутском университете, которым он руководил 31 год. Основным направлением научной деятельности коллектива института являлось изучение животного и растительного мира озера Байкал, как в лабораториях, так и на самом озере. С этой целью М. М. Кожовым была задействована биологическая станция в Больших Котах, которая стала его вторым домом. Там были написаны многочисленные солидные научные труды: «Биология Байкала», «Байкал и его жизнь», «Животный мир озера Байкал» и другие книги, известные и в нашей стране, и за рубежом. Там провела большую часть своей жизни его дочь, Ольга Михайловна, которая тоже стала крупнейшим учёным-байкаловедом. Как учёный-байкаловед Кожов прославился не только своими многочисленными научными публикациями, но и в качестве основателя нескольких научных направлений – климатологии Байкала, его гидрологии, геотектоники и других. Кроме того, он был прекрасным научным руководителем и подготовил более двадцати кандидатов и докторов наук. Учёный мирового уровня М. М. Кожов участвовал в работе нескольких международных конгрессов, конференций и симпозиумов. На международном конгрессе лимнологов, проходившем в 1957 году в Хельсинки (Финляндия), он, как представитель СССР, был избран в состав совета – руководящего органа международной ассоциации лимнологов. Профессор Кожов был не только выдающимся учёным и педагогом, но активным общественником. В круг его поручений входили членство в ихтиологической комиссии АН СССР, участие в работе президиума Восточно-Сибирского филиала Сибирского отделения АН СССР. Он был организатором и первым председателем Иркутского областного отделения Всесоюзного общества «Знание». Несомненно, заслуг у выдающегося учёного перед страной было немало, и они не могли быть не отмечены высокими правительственными наградами. Их у него было много, а в числе главных – ордена Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта», медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» В 1960 году ему было присвоено почётное звание «Заслуженный деятель науки РСФСР». Умер М. М. Кожов в 1968 году и похоронен по его завещанию в посёлке Большие Коты на территории биологической станции, на берегу озера Байкал. Вместе с профессором М. М. Кожовым большой вклад в изучение и защиту Байкала внесла и его дочь Ольга Михайловна Кожова. С Байкалом она познакомилась ещё в дошкольном возрасте, когда отец увозил ёё на лето в Большие Коты. Ещё в начальных классах школы Оля знала, какие рыбы, животные, моллюски и птицы водятся на Байкале. Поэтому выбор её профессии был предопределён – ИГУ, биологический факультет. Она поступила в ИГУ без всякой протекции, не как дочь знаменитого профессора, а как золотая медалистка 1948 года. И все годы обучения в ИГУ в её зачётной книжке были только отличные оценки. После окончания её распределили в аспирантуру Байкальской лимнологической станции Восточно-Сибирского филиала СО АН СССР. И все годы обучения Ольга регулярно посещала биологическую станцию в Больших Котах, всерьёз изучала мельчайшие организмы озера – планктон, и результатом этого стала диссертация «Фитопланктон озера Байкал», которую она защитила в 1956 году. Талантливый молодой учёный пришёлся ко двору для руководства Байкальского лимнологического института, и О. М. Кожова была принята на работу сначала на должность младшего научного сотрудника, а затем и старшего. В 1970 году Ольга Михайловна защитила докторскую диссертацию «Фитопланктон: формирование гидробиологического режима Байкало-Ангарских водохранилищ». Работая в НИИ, она не смогла расстаться и с родным для неё университетом. Как крупный учёный она была востребована на любимом биолого-почвенном факультете сначала в качестве доцента, а затем и профессора кафедры зоологии беспозвоночных. В 1969 году О. М. Кожова возглавила эту кафедру и руководила ею до 1982 года – тринадцать лет. Одновременно ей поручили возглавить НИИ биологии университета, и она согласилась – ведь институт детище её отца. Пришлось везти три воза – НИИ, кафедру и осуществлять учебный процесс. Объём работы был большой, но Ольга Михайловна с ним успешно справилась. Продолжая дело отца, она не только уделяла большое внимание исследованиям по гидрологии озера, но и, что особенно важно, стала больше уделять вопросам экологии Байкала. Под её руководством научно-исследовательский институт вырос в авторитетное научное учреждение, решавшее как теоретические, так и практические задачи. Особенно большая заслуга коллектива института в 70-е годы состояла в организации изучения рыбных запасов озера и популяции байкальского тюленя – нерпы. Эта долголетняя кропотливая работа была проведена успешно и высоко оценена на правительственном уровне. За достигнутые успехи Главный комитет ВДНХ СССР наградил медалями выставки и денежными премиями одиннадцать сотрудников НИИ биологии ИГУ, а сам институт был отмечен Дипломом Минвуза СССР. Примечательным является тот факт, что директор института была награждена медалями ВДНХ одиннадцать раз. Во время руководства институтом О. М. Кожовой успешно продолжало развиваться сотрудничество института и университета с зарубежными партнёрами. Коллектив института имел договоры о совместных научных исследованиях с университетами США, Финляндии, Монголии, Швейцарии, Польши. Следует подчеркнуть, что О. М. Кожова была достойной наследницей научной школы своего отца и стала достойным представителем Иркутского университета на международных конгрессах по гидрологии и экологии в Англии, Германии, США, Швеции и Японии. Она создатель и руководитель научной школы по изучению фитопланктона озера Байкал, признанной во всём мире. Как крупный учёный в области биологии, О. М. Кожова осуществляла научное руководство аспирантами и докторантами. В общей сложности ею подготовлено свыше шестидесяти кандидатов и докторов наук; под председательством профессора и академика Российской академии естественных наук Кожовой работал совет по защите докторских и кандидатских диссертаций по специальностям «гидробиология» и «экология». Педагогическая деятельность О. М. Кожовой также была многогранной. Она читала лекции по байкаловедению, гидробиологическому и экологическому мониторингу, по общим проблемам экологии Сибири, которые отличались глубиной читаемых курсов и широтой информации. Свои знания О. М. Кожова передавала не одному поколению студентов, прививая им научно-познавательный интерес и любовь к Байкалу. Авторитет учёного и педагога был, конечно, востребован и в общественных научных организациях. Она являлась членом президиума Российского гидробиологического общества при РАН, возглавляла президиум экологической организации «Байкальский экологический парламент», была председателем Головного совета охраны окружающей среды при Министерстве образования России. Как видим, забот и работы у неё хватало. А по труду и честь! И наград у неё было немало: Ольга Михайловна одиннадцать раз награждалась медалями ВДНХ, но кроме них следует назвать и другие – орден «Знак Почёта», медаль «За трудовую доблесть». За большой вклад в изучение Байкала ей было присвоено звание «Заслуженный деятель науки РСФСР» Умерла Ольга Михайловна в 2000 году, но семейное дело по изучению Байкала продолжается, эстафету у матери приняла дочь Любовь Равильевна Изместьева. Конечно, она пока ещё не накопила такого большого научного багажа, как её мать или дед, но определённый вклад в науку о Байкале уже сделан. Как и Кожовы-старшие, она окончила биолого-почвенный факультет ИГУ, а затем и аспирантуру, защитив кандидатскую диссертацию в 1983 году. Главной научной проблемой её является экология Байкала. И когда Байкал был внесён в список природных зон, охраняемых ЮНЕСКО, под эгидой этой организации в ИГУ была открыта новая кафедра водных ресурсов или, как её назвали, «кафедра чистой воды». Уже само название кафедры говорит о её предназначении. Создание кафедры водных ресурсов является признанием международного уровня ИГУ в научных исследованиях. В 2002 году Л. Р. Изместьева продолжила ещё одну семейную традицию Кожовых – она возглавила Байкальский научно-исследовательский институт биологии и до 2008 года успешно руководила им. Но затем семейные дела вышли у неё на передний план и она, надеемся, временно, оставила научно-исследовательскую работу в институте. Однако исследовательский дух живёт в ней «на генном уровне» и заставляет творить и в домашних условиях. К 120-летию со дня рождения своего деда М. М. Кожова она написала замечательную книгу «Байкал и его судьба».

|