Глубокий писатель, чья проза насквозь пропитана болью: Венедикт Ерофеев |

| Сергей Казначеев, lgz.ru |

| 02 Ноября 2023 г. |

|

Имя Венедикта Васильевича Ерофеева стало широко известным ещё при жизни; редкий из современников не знал его или не слышал о знаменитой книге «Москва – Петушки». Однако слава эта была неофициальная, можно сказать, маргинальная. Это вполне закономерно, если учесть тот образ жизни, который вёл писатель, – жизнь «деклассированного элемента». 24 октября – 85 лет со дня рождения прозаика.

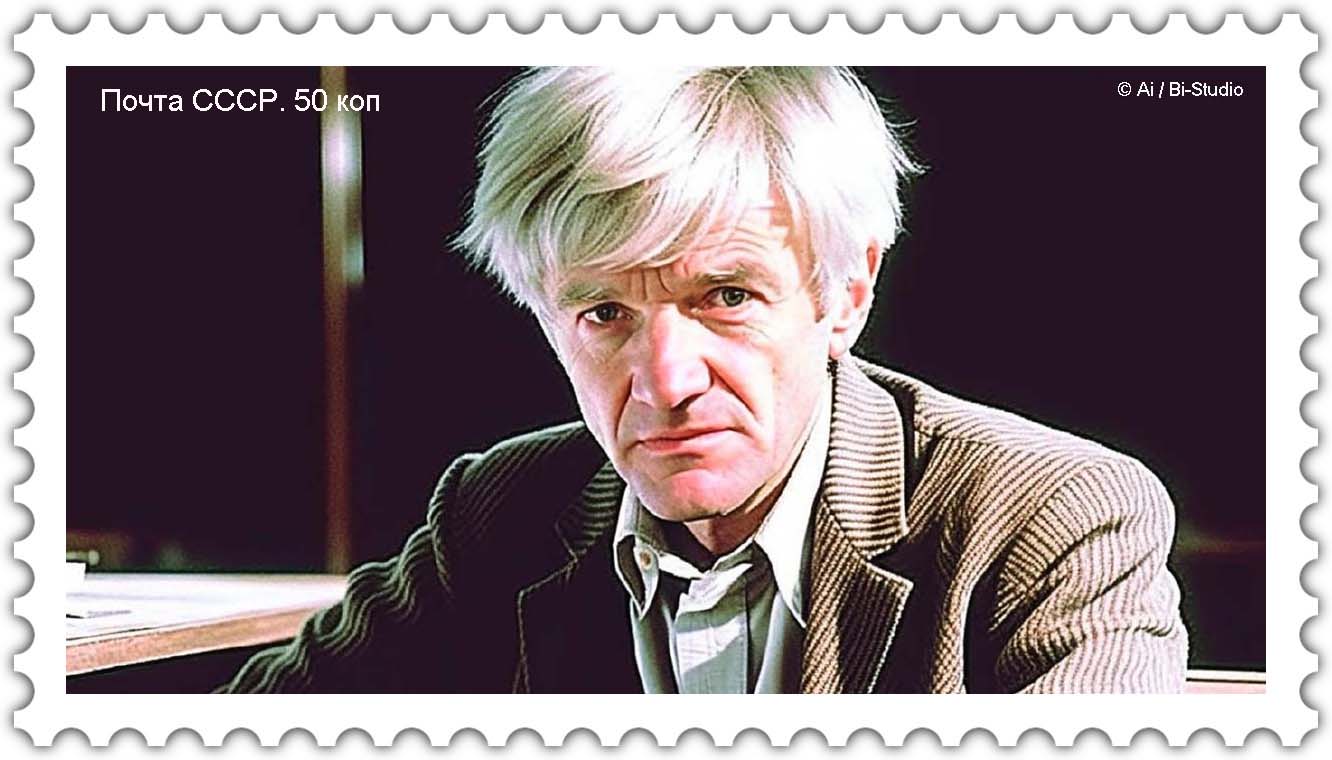

Вместе с тем ему удалось добиться широчайшей известности, о которой другим литераторам, влиятельным и обласканным лауреатством и престижными премиями, оставалось только мечтать. После смерти на его творчество обрушилась настоящая лавина критических и литературоведческих исследований. В чём же секрет такой феноменальной авторской судьбы? Думается, ответ довольно прост и не вызывает сомнений. Секрет состоит в той предельной степени интеллектуальной и человеческой свободы, которую он демонстрировал в течение всей своей недолгой жизни (ему был отмерен срок в 51 год). За это время он сменил немало профессий, причём вовсе не интеллигентских – это помогло ему увидеть окружающий мир изнутри, а не из окна уютного кабинета. Он знал не понаслышке жизнь простых работяг и хорошо видел все её противоречия и перекосы. Достаточно вспомнить его описание рабочего дня, когда бригада с утра раскатывает тяжёлый барабан с кабелем, а к вечеру закатывает его обратно. Разумеется, такая среда тяготела к постоянному употреблению крепких напитков и не менее крепких выражений, что и отразилось в книгах Ерофеева. Казалось бы, длительное пребывание в обществе люмпенов должно было привести к деградации и распаду личности, но этого не произошло: оставаясь равным вместе с равными, он не терял ни ума, ни начитанности – его тексты пронизаны бесконечными культурологическими и философскими реминисценциями. О Венедикте Ерофееве судили-рядили и писали очень много. Но часто ценители и аналитики допускали две существенные ошибки. Одни рассматривали его через строгие окуляры академической науки, что не соответствовало стилю неординарной личности. Другие, наоборот, относились с панибратским и скрытым пренебрежением: называли его Веничкой, путая глубокого, оригинального прозаика с его бесшабашным героем. Моё личное знакомство с opus magnum Ерофеева состоялось довольно давно и заслуживает краткого рассказа, ибо вполне соответствует фантасмагорическому вектору его сочинений. Буквально на три дня мне дали почитать парижское издание поэмы, причём экземпляр был из домашней библиотеки Владимира Солоухина. Вероятно, сам текст обладал настолько магнетической силой, что в тот же вечер я оказался в малознакомой компании людей, походивших на героев Ерофеева. Мы хорошенько выпили, а когда пришло время стартовать, я схватил сумку и устремился на станцию Выхино. Уже там обнаружилось, что драгоценная книжка осталась в пакете, повешенном на крючке среди строительских спецовок. Волосы зашевелились на голове: меня испугало не то, что кто-то обнаружит запрещённую литературу, а возможная пропажа солоухинского раритета. Я бросился обратно, в сторону Тверских-Ямских улиц, в поисках злополучной подсобки. Только утром, когда работяги подтянулись к своей каптёрке, обнаружился и дом, и квартира, и пакет с книгой. Поэма Ерофеева по жанру своему напоминает травелог – описание обычного путешествия на подмосковной электричке. Что может быть банальнее такого материала? Но это лишь на первый взгляд. Герои «Москвы – Петушков» наполняют свой путь бесконечным количеством глубоких, содержательных, многоэтажных разговоров, не забывая, конечно, о выпивке. Ещё сидя в ресторане Курского вокзала, Веничка глубокомысленно размышляет о том, попадёт ли ему в голову бронзовая люстра, висящая под потолком. Этот похмельный бред вводит в звучание книги тему смерти. Затем начинается движение, структурированное главками, названными перегонами от станции к станции. Герои философствуют. Их дискурс касается самых различных культурных материй: от творческой методологии Гёте до соперничества арфисток Веры Дуловой и Нины Орбели. Пригородный поезд идёт на восток, что само по себе символично. Для Ерофеева, человека европейской культуры (недаром впоследствии он принял католическую веру), это направление означает стремление понять суть русского народа, русской души. Конечная цель поездки – Петушки, где ждёт возлюбленная красавица с «рыжей косой от затылка до попы», призрачна и эфемерна. Сразу становится ясно, что мы имеем дело с особого рода путешествием: это – дорога никуда, путь на эшафот, стремление к Армагеддону. И хотя Веничка, его спутники непрерывно шутят, перемигиваются и каламбурят, от их шуток веет замогильным холодом. А народное восстание в финале сродни смертной галлюцинации. Герои Ерофеева выпивают не просто так: для них это – важное, ответственное, можно сказать, сакральное действо. Вот почему обстоятельно указываются виды употребляемых напитков – «охотничья», «зубровка» и т.д. Но что означает такое серьёзное отношение к пьянству? Можно сказать, что тем самым осуществляется акт гражданского неповиновения, скрытая оппозиция официальной идеологии. Отчасти это так: советское общество оказалось в тупике, когда ножницы между газетными лозунгами, партийными установками и существованием простых людей разошлись до предела. Но только ли советская ситуация имеется здесь в виду? В тупике оказалась вся европейская цивилизация. В 1961 году Луис Бунюэль снимает «Виридиану», превратившую «тайную вечерю» в отвратительную оргию, а чуть позже Марко Феррери – «Большую жратву», где пиршество плоти ставится в центр мироздания. Алкоголики Ерофеева пьют весело, задорно, с изобретением всевозможных коктейлей вроде «слезы комсомолки». Но вместе с тем невозможно избавиться от ощущения, что это смех сквозь слёзы. Это – не социальный протест, как могло бы показаться, а движение к лёгкому, беззаботному, но самоубийству. Всё это прекрасно понимал и чувствовал Венедикт Ерофеев, чья проза насквозь пропитана болью. Достаточно посмотреть на его немногие сохранившиеся портреты, чтобы убедиться, как страдал и мучился этот легкомысленный человек. Те тексты, которые воспоследовали за поэмой, в общем, продолжали всё ту же линию: «Вальпургиева ночь, или Шаги командора», «Василий Розанов глазами эксцентрика», «Моя маленькая лениниана» и др. Этот эксцентричный человек не мог шагать в ногу с властью, причём с какой бы то ни было властью. Если говорить о традиции, к которой можно отнести его творческий путь, то стоит назвать имена Гоголя, Щедрина, Сологуба, Булгакова, Зощенко. Литературоведы относят его то к сатирикам, то к сюрреалистам, то к постмодернистам. Но если взглянуть трезво, без предвзятости, становится ясно, что в своей верности правде жизни он был самым настоящим реалистом. А реализм, как известно, вбирает в себя и бред, и фантасмагорию, и самые запредельные видения. На нашем сайте читайте также:

|