|

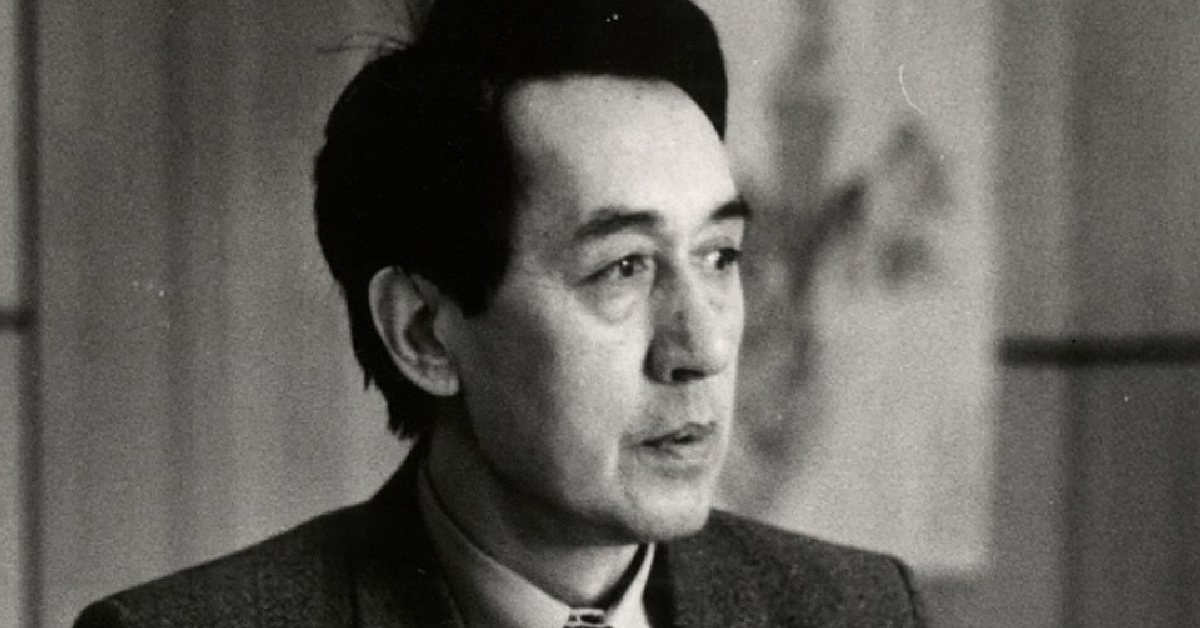

13 августа 2014 года исполнилось 185 лет со дня рождения Ивана Михайловича Сеченова — российского учёного и мыслителя-материалиста, создателя физиологической школы. С его именем физиология как фундаментальная наука, изучающая жизнедеятельность человека, не только вошла в мировую медицину, но и заняла в ней одно из ведущих мест.

Иван Сеченов родился 13 августа 1829 года в селе Тёплый Стан Курмышского уезда Симбирской губернии. Его отец, Михаил Алексеевич, был военным в отставке. Мать, Анисья Егоровна, была крестьянкой, которую только замужество (она вышла замуж за своего барина) освободило от крепостной зависимости. Детство Вани прошло в деревне, до четырнадцати лет он не покидал Тёплого Стана, где и получил хорошее начальное образование, позволившее ему в дальнейшем в 14-летнем возрасте поступить в Главное инженерное училище. Однако Сеченов не ладил с начальством и не был допущен в старший класс училища. В чине прапорщика он был выпущен и направлен в обычный сапёрный батальон.

Через два года Иван Сеченов подал в отставку, ушёл с военной службы и поступил на медицинский факультет Московского университета. Но на старших курсах после знакомства с главными медицинскими предметами Сеченов разочаровался в медицине того времени. «Виной моей измены медицине, — писал он впоследствии, — было то, что я не нашел в ней, чего ожидал — вместо теорий голый эмпиризм... Болезни, по их загадочности, не возбуждали во мне ни малейшего интереса, так как ключа к пониманию их смысла не было...»

Но дальнейшее показало, что, отказавшись от практической медицины, Сеченов сделал для неё в итоге гораздо больше, чем масса практикующих врачей того времени.

Дело всей жизни

Окончив курс обучения, Иван Сеченов, в числе трёх наиболее способных студентов, сдавал не обычные лекарские, а более сложные — докторские экзамены. Успешно выдержав их, он получил право защищать докторскую диссертацию. После успешной защиты Иван Сеченов отправился за границу за свой счёт «с твёрдым намерением заниматься физиологией». С этого времени физиология стала делом всей его жизни. Он несколько лет провёл за границей, работая у крупнейших физиологов Европы.

Возвратившись в Россию 8 марта 1860 года, Иван Сеченов стал профессором Петербургской медицинской академии, где организовал одну из первых в России физиологическую лабораторию. Уже первые лекции тридцатилетнего профессора физиологии, сопровождаемые опытами на животных, привлекли всеобщий интерес. Их посещали не только врачи, но и творческая интеллигенция, в том числе Чернышевский и Тургенев. Кстати, современники считали Сеченова прототипом Кирсанова из романа «Что делать?» и Базарова из «Отцов и детей».

Много сил и времени отдавал Сеченов развитию женского образования. Он горячо сочувствовал стремлению русских женщин к высшему образованию и поэтому с большой охотой помогал им в учении. Сеченов участвовал в организации и работе Высших женских курсов в столице, преподавал на женских курсах при Обществе воспитательниц и учительниц в Москве. Осенью 1861 года Сеченов познакомился со своей будущей женой Марией Александровной Боковой, помог ей и её подруге получить медицинское образование. Они не могли поступить в университет и поэтому посещали в качестве вольнослушательниц лекции в Медико-хирургической академии. Обе ученицы Сеченова под его руководством выполнили докторские диссертации и защитили их в Цюрихе. Потом Мария Александровна стала женой Сеченова.

Главное открытие

В 1862 году Сеченов в парижской лаборатории сделал своё выдающееся открытие – установил наличие в головном мозге особых центров, угнетающих спинномозговые рефлексы. Так был открыт феномен центрального торможения, названный «сеченовским торможением». Это открытие принесло учёному мировую известность. После этого стало очевидным, что вся деятельность нервной системы базируется на двух процессах: возбуждения и торможения. «Факты торможения впервые привлекли к себе внимание научного мира 50 лет тому назад благодаря русскому уму, благодаря патриарху русской физиологии Ивану Михайловичу Сеченову, – писал позже И. П. Павлов, – это ... явилось первой важной русской физиологической работой».

В том же году российский журнал «Медицинский вестник» опубликовал статью Сеченова «Рефлексы головного мозга». В этом произведении Сеченов доказывал, что все внешние проявления мозговой деятельности, включая чувства и мысли, являются рефлексами и могут быть сведены на мышечное движение.

«Смеётся ли ребенок при виде игрушки, улыбается ли Гарибальди, когда его гонят за излишнюю любовь к родине, дрожит ли девушка при первой мысли о любви, создаёт ли Ньютон мировые законы и пишет их на бумаге – везде окончательным фактом является мышечное движение» – так написал учёный в своей работе.

Иван Михайлович был ярым материалистом и всю жизнь боролся с идеалистическими учениями. Поэтому в противоположность учёным-идеалистам того времени, утверждавшим, что живой организм развивается под влиянием некоей, заложенной в него духовной идеи, Сеченов высказывал и обосновывал положение о том, что «организм без внешней среды, поддерживающей его существование, невозможен...»

Учёный впервые показал, что вся сложная психическая жизнь человека, его поведение зависит от внешних раздражителей.

Статья о рефлексах сразу стала известной в самых широких кругах русского общества. Цензор в своей докладной записке указал, что сочинение Сеченова «подрывает религиозные верования и нравственные и политические начала». В результате издание запретили, а сам Сеченов подвергся судебному преследованию. И хотя суд не состоялся, однако великий физиолог, краса и гордость России, на всю жизнь остался для царского правительства «политически неблагонадёжным».

Учёный и лектор

Не переставая заниматься физиологией нервной системы, Сеченов заинтересовался новой, чрезвычайно важной и малоизученной проблемой — значении крови в дыхании человека. Работая в лаборатории Менделеева, Иван Михайлович сам изобрёл и сконструировал приборы, с помощью которых экспериментальным путём доказал, что эритроциты переносят кислород и углекислый газ и тем самым участвуют в процессе дыхания. Как раз незадолго до этого французские аэронавты трагически погибли от удушья на высоте 8 километров. Сеченов сумел объяснить случившееся с точки зрения своей теории газообмена.

Исключительно одарённый и яркий человек, прогрессивный по своим научным взглядам и общественным убеждениям, блестящий лектор, Сеченов пользовался огромным авторитетом среди студентов, но начальство его не терпело. «Я решил заменить профессорство в Петербурге более скромным приват-доцентством в Москве», — с иронией написал Сеченов.

Осенью 1889 года питомец Московского университета, прославленный учёный возвратился сюда, в родные пенаты. В 1891 году Сеченов стал профессором кафедры физиологии Московского университета, проработал там до 1899 года. Но годы брали своё, и Сеченов подал в отставку, мотивируя это тем, что «старику не следует дожидаться времени, когда публика будет желать его ухода». Учёный продолжал работать в лаборатории и с 1903 года читал курс лекций по анатомии и физиологии на Пречистенских курсах для рабочих. Лекции эти отличались строгой научностью, сжатостью и популярностью и привлекали многочисленных слушателей. Но директор народных училищ не утвердил великого учёного преподавателем рабочих курсов, и лекции вскоре прекратились.

15 ноября 1905 года Иван Михайлович умер от воспаления лёгких. Большую часть своего небольшого состояния он завещал бедным крестьянам родного Тёплого Стана, а гонорар за издание своих трудов (после смерти жены) – Пречистенским курсам.

-

Расскажите об этом своим друзьям!

-

Дурит погода (Рассказ)

От редакции: В июле 1961 года началось наполнение Братского водохранилища. После его завершения уровень Ангары поднялся в иных местах более чем на 100 метров, и Братское водохранилище стало самым крупным в мире искусственным водоемом, который поглотил бесчисленное количество мелких и крупных деревень.

-

Симфония юбилея

На прошлой неделе исполнилось 50 лет народному артисту России, почетному гражданину Иркутской области и города Иркутска Денису Мацуеву. За свою карьеру знаменитый пианист успел покорить главные концертные залы мира, стать лауреатом множества престижных премий и наград, а также оказаться в центре политических скандалов, стоивших ему карьеры на Западе.

-

«У немцев одна Германия»

150 лет назад родился писатель-антифашист Томас Манн.

-

А была ли эскадра?

В истории нашего Отечества так много поводов для споров, что невольно задумываешься: это у нас история такая запутанная или мы сами, толкующие ее всяк по-своему, так ее запутали?

-

Таким был Ножиков

15 июня исполнится 15 лет как завершил свою дорогу жизни первый всенародно избранный губернатор Иркутской области Юрий Ножиков (1934–2010). О том, каким он был, вспоминает президент Фонда сохранения памяти и развития наследия Ю. А. Ножикова, заслуженный юрист РФ Юрий Курин, в прошлом – один из заместителей Юрия Ножикова в областной администрации, председатель государственно-правового комитета.

-

На Малый Курунгуй. Размышления в пути

«Правда – в памяти, у кого нет памяти, у того нет жизни». Валентин Распутин

-

Самостоянье человека – залог величия его

Отзыв о книге Галины Макагон «На изломе» о знаменитом роде Замащиковых из Заларинского района.

-

На изломе

В минувшую пятницу в поселке Залари произошло, без всякого преувеличения, большое историческое событие – в районном Доме культуры «Родник» состоялась презентация книги с одноименным названием, вынесенным в заголовок этого материала, неутомимого и последовательного исследователя истории Сибири, сотрудника краеведческого музея поселка Залари Галины Николаевны Макагон.

-

Мы бережно храним их имена

От редакции: Как и обещали, очередной выпуск «Перевала» мы посвящаем Усольскому городскому литературному объединению имени Юрия Аксаментова. В этом году объединению исполнится уже 67 лет. Сегодня вы познакомитесь с информацией об этом ЛИТО его руководителя Инны Коноплевой, с рассказом Александра Балко и стихами поэтов-юбиляров из этого творческого объединения города Усолья-Сибирского.

-

«Сиськи-масиськи»: от перегрева к охлаждению

Как разговаривает с нами, простыми смертными, верховная – прежде всего, федеральная – власть? Очень много комплиментов, высоких оценок в наш адрес: мол, главное богатство страны – люди.

-

Железнодорожники в тылу и на фронте

Несмотря на то, что Восточно-Сибирская железная дорога была магистралью тыла, ее коллективу пришлось непосредственно заниматься перевозками воинских частей и соединений. В тяжелейшем для Москвы и всей страны октябре 1941года сибирские железнодорожники получили задание ГКО скрытно и как можно быстрее перебросить под Москву часть войск из Дальневосточного и Забайкальского военных округов.

-

«Нынче ветрено и волны с перехлестом…»

На прошлой неделе исполнилось 85 лет со дня рождения Иосифа Бродского.

-

Три фронта Равиля Замалетдинова

В праздничном номере нашей газеты, посвященном Дню Победы, мы уже рассказывали об участнике Великой Отечественной войны Равиле Серазетдиновиче Замалетдинове, который бил врага на Западном фронте с фашистской Германией, участвовал в боях на Восточном фронте с милитаристской Японией. Сегодня – продолжение рассказа о том, как он, уже на трудовом своем фронте, за многие годы работы геологом прошел большой путь, одерживая и здесь победы при открытии новых месторождений и минералов Восточной Сибири.

-

«Тихий Дон» навсегда

120 лет назад родился Михаил Шолохов.

-

Как воевали наши деды

Великая Отечественная не обошла ни одну семью. Если не на фронте, то у станков и в поле ковали Победу миллионы советских людей. Так и в нашей семье Кушкиных: отца не призвали в армию потому, что он работал на секретном тогда иркутском авиазаводе и имел бронь, а его папа и младший брат сражались в рядах Красной армии. Так выпало, что их мимолетная встреча произошла нежданно, но о ней они узнали лишь после... войны, когда на всю страну прогремел художественный фильм «Встреча на Эльбе».

-

«Дорога долгая была»

Из старинного сибирского села Хомутово, что под Иркутском, в годы Великой Отечественной ушли на фронт 600 жителей. Почти каждый третий не вернулся. А вот его судьба сберегла.

-

Его судьба – театр

15 мая исполнилось 125 лет со дня рождения Николая Охлопкова.

-

Жизнь, блокада, Ленинград: к 115-летию со дня рождения Ольги Берггольц

До Великой Отечественной войны Ольга писала детские книжки, которые называли милыми, славными, приятными, но не более. А потом стала поэтом, олицетворявшим стойкость Ленинграда.

-

И снова май, девятое число...

В последнее время заметил одну, на первый взгляд странную, закономерность: чем дальше от Великой Отечественной войны, тем больше к ней интерес. И не только историков (как «работающих на политику», так и свободных от этих догм) или старшего поколения, у которого война оставила неизгладимый след в судьбе.

-

И победителей судят. (Рассказ)

Торжественное собрание, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне, подходило к концу. Традиционный доклад секретаря парторганизации М. Суханова, праздничный приказ начальника РЭС Н. В. Варламова с вручением грамот, премий и благодарностей – все как по накатанной дорожке, по отработанному годами сценарию, без лишних вопросов катилось к завершению, впереди ждал праздничный стол.

|