На прошлой неделе исполнилось 50 лет народному артисту России, почетному гражданину Иркутской области и города Иркутска Денису Мацуеву. За свою карьеру знаменитый пианист успел покорить главные концертные залы мира, стать лауреатом множества престижных премий и наград, а также оказаться в центре...

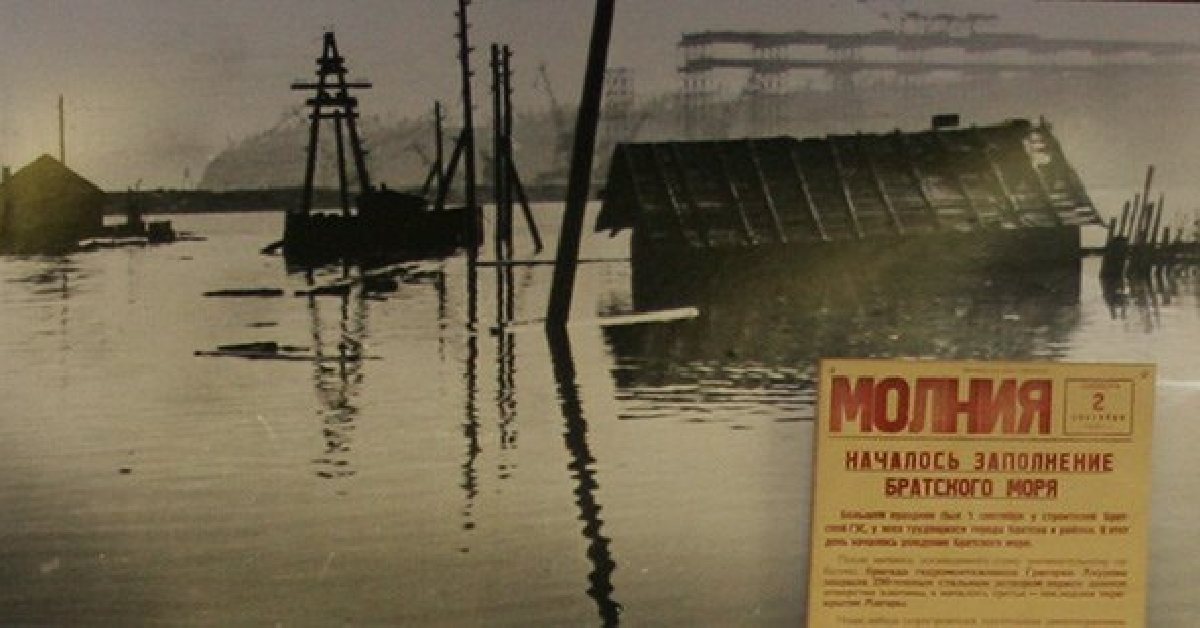

От редакции: В июле 1961 года началось наполнение Братского водохранилища. После его завершения уровень Ангары поднялся в иных местах более чем на 100 метров, и Братское водохранилище стало самым крупным в мире искусственным водоемом, который поглотил бесчисленное количество мелких и крупных...

Константин Демидов – автор двух поэтических сборников: «Признание» (2003), «Есть у сердца Родина» (2021). Его стихи публиковались в сборниках поселка Большой Луг, Шелехова и...

125 лет назад родился Антуан де Сент-Экзюпери.

С этим нашим автором – Виктором Калинкиным наш читатель уже знаком (его рассказ «Сирота» был опубликован в апрельском номере «Перевала»). Виктор Николаевич родился в 1950 году в Забайкалье, окончил отделение журналистики ИГУ в 1978 году, работал в районных, городских и областных газетах. С 1982 по 2002...

«Морским судам быть!» |

| 27 Октября 2016 г. |

|

Эти слова Петра I предопределили появление дня рождения Российского военно-морского флота. По настоянию императора Боярская Дума 20 октября 1696 года приняла решение о создании в государстве регулярного флота. В Дединове, где издавна строили речные суда, за два года под присмотром князя Ордын-Нащёкина русскими и голландскими мастерами были построены трёхмачтовый корабль «Орёл», яхта, бот и несколько шлюпок. По словам Петра, «от вышеупомянутого начинания, яко от семени, нынешнее морское дело произошло». А произошло «нынешнее морское дело» из жизненной для молодого Петра необходимости – взять турецкую крепость Азов, ключ к Азовскому и Чёрному морям. Дело в том, что первый поход 1625 года закончился сокрушительной неудачей. Основной причиной поражения, в результате которого большая часть русского войска погибла у стен крепости, было отсутствие у Петра флота. Только флот мог блокировать крепость с моря, откуда турки беспрепятственно привозили осаждённым подкрепления и припасы. К этому времени Пётр уже успел накопить изрядный опыт. После первых уроков плавания на найденном в Измайлове ботике и создании флотилии на Переяславском озере он с 1693 года приступил к строительству судов на Белом море. Уже в 1694 году там была небольшая эскадра – корабль, яхта и ещё один корабль, купленный в Голландии. По-видимому, ключом ко всем достижениям Петра как русского царя является редкое качество его характера. Там, где неудача заставила бы другого отступить и смириться, Пётр генерировал бешеную энергию, которая ломала инертность собственного народа и сопротивление врага. На верфях, срочно созданных в Преображенском, Воронеже и Козлове, согнанные со всей России и купленные в Европе мастера строили галеры, брандеры, струги. К весне 1696 года, за несколько месяцев был построен флот: 36-пушечные корабли «Апостол Пётр» и «Апостол Павел», 4 брандера, 23 галеры, 1300 стругов, 30 морских лодок. На строительстве работали десятки тысяч солдат и работных людей. Флот был укомплектован солдатами гвардейских полков, 4521 человек стали матросами. Из них было сформировано 26 рот и отдельный отряд при адмирале флота Лефорте. Пётр I, под именем капитана Петра Алексеева, лично командовал 4-й ротой. В это же время им был разработан морской устав. В «Указе по галерам», как он назывался, определялся походный и боевой порядок, и излагались основные тактические положения. Главным положением Петровского устава было: «Под великим запрещением должны друг друга не оставлять... А если в бою кто товарища своего покинет или не в своём месте пойдёт, такова наказать смертью...» Во втором Азовском походе крепость была блокирована с суши и моря. Азов был взят. Но падение цитадели ещё не открывало путь в Чёрное море. Турция не собиралась сдавать без борьбы свои морские позиции. И тогда в октябре 1696 года, триста двадцать лет назад, Пётр написал в боярскую думу меморандум: «... К сему же потребен есть флот или караван морской, в 40 или вящее судов состоящей...» Думские бояре знали, что государь не терпит промедления – решение о создании флота было принято незамедлительно и единогласно. Все землевладельцы были записаны в «кумпанство», имеющее 8-10 тыс. крестьянских дворов, должны были построить по одному кораблю. А в строительстве флота по указу царя участвовали и другие сословия. Купечество, посадские люди и гости должны были построить «своим иждивением» 14 кораблей – ни больше, но и не меньше. Строительство ещё 16 кораблей и 60 бригантин производилось на «пятинные деньги», собираемые с мелких землевладельцев. Надо думать, что в правление Петра проблемы недоимок по налогам и исполнению приказов не существовало. К весне 1698 года на воду было спущено уже 52 корабля. Проблему кадров царь решил так же кардинально, как и всё остальное. Великому посольству, отправленному в просвещённую Европу, было велено изучить корабельное дело в Голландии и Англии. Недорослям, командированным туда же, предписывалось изучать «чертежи, или карты морские, компас, так же и прочия признаки морские...», «владеть судном как в бою, так и простом шествии, и знать все снасти, или инструменты к тому подлежащие». Великое посольство наняло на службу иностранных моряков. В основном это были видавшие виды авантюристы и пираты, которым родная земля слишком сильно жгла ноги, а от предвкушения петли чесалась шея. Чего стоят хотя бы шаутбенахт (контр-адмирал) Вильстер, который до появления на русском дворе воевал со шведами против датчан, с датчанами против шведов, или шведский авантюрист Наркрос. Впрочем, морские волки честно и преданно служили тому, кто больше платит. Пётр, который на флот денег не жалел, платил золотом – больше всех.

При создании балтийского флота, строительство которого началось ещё в первый период Северной войны, когда русские овладели выходом к Балтике, перед Петром встали ещё более сложные задачи. В 1702 году стольнику И. Татищеву было поручено строить «с великим поспешанием» фрегаты на реке Сяси. В 1703 году было начато строительство кораблей на Ладейном поле в Свири. Здесь 29 августа спущен на воду первенец Балтийского флота – 28-пушечный фрегат «Штандарт». К лету 1704 года были готовы шесть фрегатов, четыре шневы, четыре галеры, 24 полугалеры, один галиот и один пакетбот. Кроме того, на реке Луге было сооружено 44 бригантины, а на Волхове – 10 шхун. Когда в октябре 1704 года балтийский флот вошёл в Неву, он был вполне способен померяться силами со шведами. Одновременно было приказано «учинить полки морских солдат (числом по флоту смотря) и разделить оных по капитанам вечно». Так на Руси родилась морская пехота. К началу 1710 года в состав Балтийского флота входило 12 линейных кораблей, 8 фрегатов, 8 галер, 6 брандеров, 20 бригантин, 2 бомбардирских корабля и множество мелких судов. Кроме того, завершалось строительство трёх 45-пушечных кораблей. С 1701 по 1709 годы расходы на флот составили огромную сумму – 6 296 287 золотых рублей! Примечательно, что корабли, купленные за границей, оказались хуже судов русской постройки. Осмотрев приобретённых в 1713 г. «иностранцев», Пётр написал Апраксину: «Смотрел покупные корабли, которые нашёл подлинно достойными звания приёмышей, ибо подлинно столь отстоят от наших кораблей, как отцу приёмыш от родного сына; ибо гораздо малы перед нашими, хотя и пушек столько же числом, да не таких и не таким простором; а паче всего, что французские и английские зело тупы на парусах...» Пётр поздравил Балтийский флот с почином, когда у острова Эзель эскадра Н. Синявина нанесла поражение шведскому флоту и в качестве приза привезла в Кронштадт линейный корабль, фрегат и бригантину. В отличие от многих новичков русский флот умел воевать с пелёнок. Доказательство тому разгром шведов в Гангутском сражении, произошедшем 27 июля 1714 года, о котором Пётр I сказал: «Воистину нельзя описать мужество российских войск как начальных, так и рядовых!». В 1724 году Балтийский флот был самым мощным на Балтике – 32 линейных корабля, 16 фрегатов, 8 шнев и 85 галер. Французский посланник Кампредом писал в Париж: «Ништадский мир сделал Петра I властелином двух лучших портов на балтийском море. У него многочисленный военный флот, он каждый день увеличивает количество своих галер и внушает страх всем своим соседям». Тэги: |