На прошлой неделе исполнилось 50 лет народному артисту России, почетному гражданину Иркутской области и города Иркутска Денису Мацуеву. За свою карьеру знаменитый пианист успел покорить главные концертные залы мира, стать лауреатом множества престижных премий и наград, а также оказаться в центре...

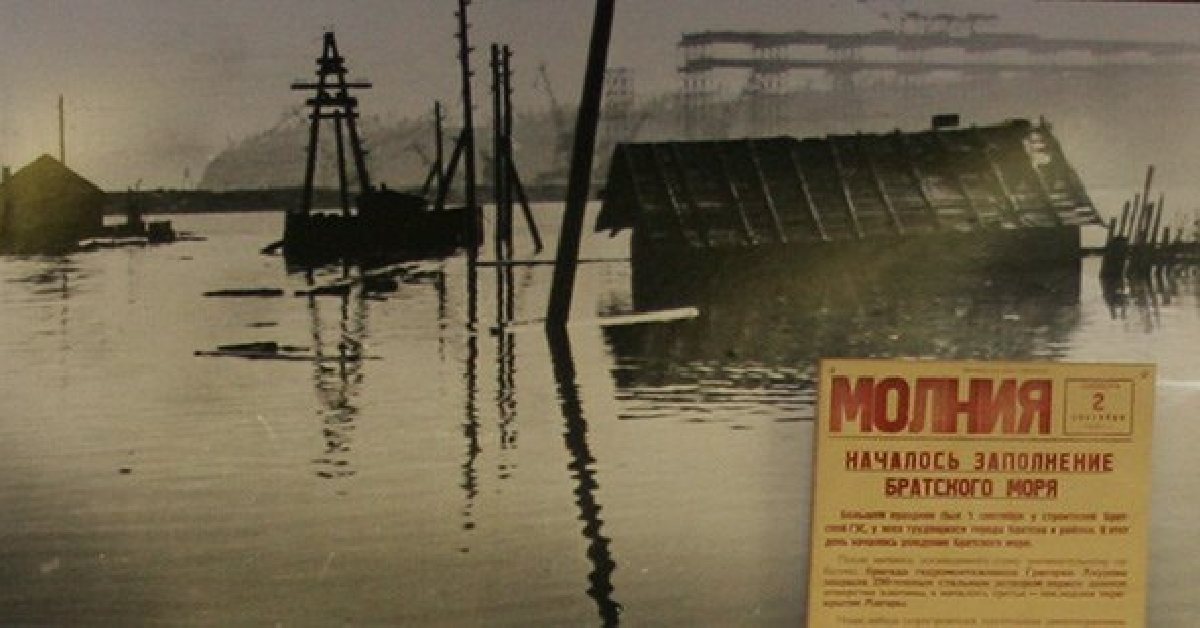

От редакции: В июле 1961 года началось наполнение Братского водохранилища. После его завершения уровень Ангары поднялся в иных местах более чем на 100 метров, и Братское водохранилище стало самым крупным в мире искусственным водоемом, который поглотил бесчисленное количество мелких и крупных...

Константин Демидов – автор двух поэтических сборников: «Признание» (2003), «Есть у сердца Родина» (2021). Его стихи публиковались в сборниках поселка Большой Луг, Шелехова и...

125 лет назад родился Антуан де Сент-Экзюпери.

С этим нашим автором – Виктором Калинкиным наш читатель уже знаком (его рассказ «Сирота» был опубликован в апрельском номере «Перевала»). Виктор Николаевич родился в 1950 году в Забайкалье, окончил отделение журналистики ИГУ в 1978 году, работал в районных, городских и областных газетах. С 1982 по 2002...

Испытание войной. Университет в 40–50 годы (часть 1) |

| 12 Апреля 2018 г. | |

|

С первых дней войны коллектив университета, охваченный патриотическим чувством, включился в общенародное дело по отражению агрессии фашистской Германии и её союзников. Как и повсюду в Иркутске, в университете состоялся митинг, в котором участвовали свыше тысячи студентов и преподавателей. Они выразили готовность всеми силами помогать Красной армии в борьбе с врагом.

Как и вся страна, коллектив университета вступил в период суровых лет с их неимоверными трудностями. Почти каждый день работники университета провожали кого-нибудь из своего коллектива на фронт. Начало войны совпало с очередным выпуском студентов. Он проходил без торжественных речей, без выпускного бала. Дипломы вручались в кабинете ректора, и вместе с дипломами об окончании университета почти каждый студент получал повестку о призыве в Красную армию. В первые дни войны ушли на фронт десятки студентов. Многие из них погибли. В публикуемой статье нет возможности всех их перечислить, но весь коллектив университета знал своих героев, среди которых были Моисей Рыбаков, Александр Стафеев и другие. На фронт стремились попасть и девушки. Уже в сентябре 1941 года 65 студенток ИГУ окончили ускоренные вечерние курсы медсестёр и сразу же после сдачи экзаменов обратились в военкомат с просьбой отправить их на фронт. Большинство студентов выехали в колхозы на уборку, а также в путинные бригады. В 1941–1942 годах была проведена реорганизация научной и учебной деятельности университета в связи с перестройкой всей жизни страны на военный лад. Сократились сроки обучения, а приём в университет школьников осуществлялся после окончания ими 9 классов. Повернулись «лицом к фронту» и учёные университета. С целью координации своих исследований с задачами военного времени в Иркутске было проведено совещание научных работников университета и хозяйственных руководителей региона, а научные разработки университетских учёных стали носить прикладной характер. Так, преподаватели и студенты биолого-почвенного факультета составили карты рыбных промыслов озера Байкал и каждое лето занимались сбором лекарственных трав. Особенно следует отметить вклад химиков в развитие народного хозяйства Иркутской области. Физико-химический институт ИГУ (руководитель – доцент В. А. Ларина) в лабораторных условиях получил моторные масла и жидкое топливо из местного угольного сырья, запасы которого в Иркутской области были весьма значительными. Особенно важным в научных исследованиях В. А. Лариной являлось то, что ею впервые был сделан вывод об иркутских углях как ценном химическом сырье. Как известно, в годы суровых испытаний патриотизм русского народа возрастает. И это не стало исключением в годы Великой Отечественной войны. С первых её дней в стране возникли массовые патриотические движения – создание фонда обороны, сбор средств на покупку военной техники для Красной армии, сбор тёплой одежды и обуви и множество других. Если быть объективным, то следует отметить, что по сути своей армия к войне не была подготовлена как следует. Пришлось народу её вооружать, одевать в зимнюю одежду и сдавать свои сбережения в фонд обороны. Но наш народ поднял на свои плечи и эту ношу. Во всех патриотических начинаниях принимал участие и коллектив университета. Его преподаватели и студенты собрали на выпуск танка 41 750 рублей деньгами и 142 175 рублей облигациями государственных займов: всего183 925 рублей, за что получили благодарственную телеграмму от Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина. В фонд обороны вносили по 1000 рублей преподаватели ИГУ – В. К. Абольд, Ф. А. Кудрявцев, В. А. Ларина, Н. С. Шевцов и многие другие. Студенты вносили в фонд обороны деньги, заработанные на рыбных промыслах на Байкале, на сельхозработах, путём участия в субботниках и воскресниках. Как поётся в одной известной песне, «День Победы мы приближали как могли!». И он настал. Испытание войной университет выдержал достойно. После окончания войны перед университетом встали новые задачи. Во-первых, в 1946 году он был переведён в подчинение союзному министерству высшего образования и этим самым повысился его статус. Увеличились ассигнования на развитие университета, и он в этом же году получил 300 тыс. рублей на приобретение нового оборудования и дополнительные ассигнования на организацию научных исследований. При университете был открыт ещё один научно-исследовательский институт – физико-химический. Его сначала (в 1947 году) возглавил крупный учёный-химик профессор Н. А. Власов, а в 1952 году директором института была назначена профессор В. А. Ларина. Во-вторых, в августе 1947 года в Иркутске, по решению ЦК ВКП(б) и Совета министров СССР, состоялась научная конференция по развитию производительных сил Восточной Сибири, в которой приняли участие академики И. П. Бардин, С. Г. Струмилин, Л. Д. Шевяков, а также московские профессора Волков, Обручев и другие. Уже в ходе конференции на её секциях выступили крупные учёные ИГУ – профессора Е. В. Павловский, И. В. Николаев, М. М. Кожов, В. А. Ларина, доценты Н. А. Флоренсев, Б. В. Золов, В. П. Солоненко, М. М. Одинцов, А. Д. Фетисов, которые не только доложили о результатах научных исследований, но и раскрыли перспективы развития региона. Несомненно, конференция дала мощный импульс для производительных сил Восточной Сибири. В 1948 году отмечалось 30-летие университета. Торжественных мероприятий, связанных с этим событием, было много. В связи с юбилейной датой в истории ИГУ вышел приказ министра высшего образования СССР «О работе Иркутского государственного университета», в котором, в частности, говорилось: «Университетом проведено свыше ста ботанических, геолого-географических и зоологических экспедиций в малоизученные области Сибири и Дальнего Востока. Большинство крупнейших угленосных, графитовых, слюдяных и золоторудных месторождений Сибири и Дальнего Востока были исследованы преимущественно научными работниками университета или при ближайшем их участии». В январе 1949 года коллегия министерства высшего образования СССР обсудила работу университета и отметила, что его коллектив добился больших успехов в учебной и научно-исследовательской деятельности. Коллегия согласилась на открытие двух новых факультетов: географического и геологического. А 17 ноября 1949 года указом Президиума Верховного Совета СССР большая группа преподавателей была награждена орденами и медалями. Орденом Ленина был награждён кандидат юридических наук, доцент С. В. Шостакович, орденом Трудового Красного Знамени – доценты М. А. Гудошников, Н. А. Эпова, М. А. Иванов, В. А. Ларина и Е. В. Талалаев. Орден «Знак Почёта» был вручён В. В. Васильеву, К. И. Мишарину, Б. В. Прокопьеву, А. Г. Солодянкину. Медалью «За трудовую доблесть» были награждены М. М. Одинцов и В. Н. Травлинский. В конце 40-х – начале 50-х годов значительно активизировалась научная работа студентов. В большой степени этому способствовало создание в 1947 году Всесоюзного научного общества студентов. В университете, конечно, были и раньше студенческие научные кружки, но в рассматриваемый период научная работа студентов была систематизирована и централизована. В отчёте о научно-исследовательской работе университета за 1948 год мы нашли следующую информацию: «При 30 кафедрах ИГУ работало 32 научных кружка, в которых занимались более 600 студентов. На девятую научную студенческую конференцию было представлено свыше 70 докладов (на пленарное и секционные заседания). Лучшими были признаны доклады студентов Г. А. Вендриха, К. Б. Ботороева и М. М. Шмулевича». Заметим, что все трое стали впоследствии известными учёными. О том, что студенческой науке в то время уделялось большое внимание, говорит и тот факт, что научным студенческим обществом ИГУ руководил известный учёный-геолог профессор Е. В. Павловский. Можно с уверенностью сказать, что в кружках НСО того времени закладывалась кадровая основа будущих научно-исследовательских институтов Восточной Сибири. В 1949 году в Иркутске был открыт Восточно-Сибирский филиал АН СССР. Идею открытия филиала выдвинули учёные Иркутского университета Т. Т. Деуля (ректор ИГУ с мая 1945 по январь 1956 года), И. А. Кобеляцкий, выпускник университета, в то время начальник Иркутского геологического управления, а в 50-е годы заместитель министра геологии СССР, и доктора наук В. А. Кротов, Е. В. Павловский и Н. А. Флоренсов. Уже за первое десятилетие филиал превратился в крупный центр академической науки в Восточной Сибири, в состав которого вошли более десяти институтов и проблемных лабораторий, а также вычислительный центр ИГУ. В Иркутске был построен новый район, который включал в себя НИИ и жилые дома для учёных. Иркутяне назвали его Академгородком и гордились им. Впоследствии его учёные своими открытиями внесут огромный вклад в развитие производительных сил Сибири и Дальнего Востока. Ведущий рубрики – Николай ЛАПТЕВ, выпускник ИГУ 1964 года, профессор, почётный работник высшей школы Примечательные публикации на темы отечественной (и не только) истории

...И много других публикаций на эту тему

Тэги: |