На прошлой неделе исполнилось 50 лет народному артисту России, почетному гражданину Иркутской области и города Иркутска Денису Мацуеву. За свою карьеру знаменитый пианист успел покорить главные концертные залы мира, стать лауреатом множества престижных премий и наград, а также оказаться в центре...

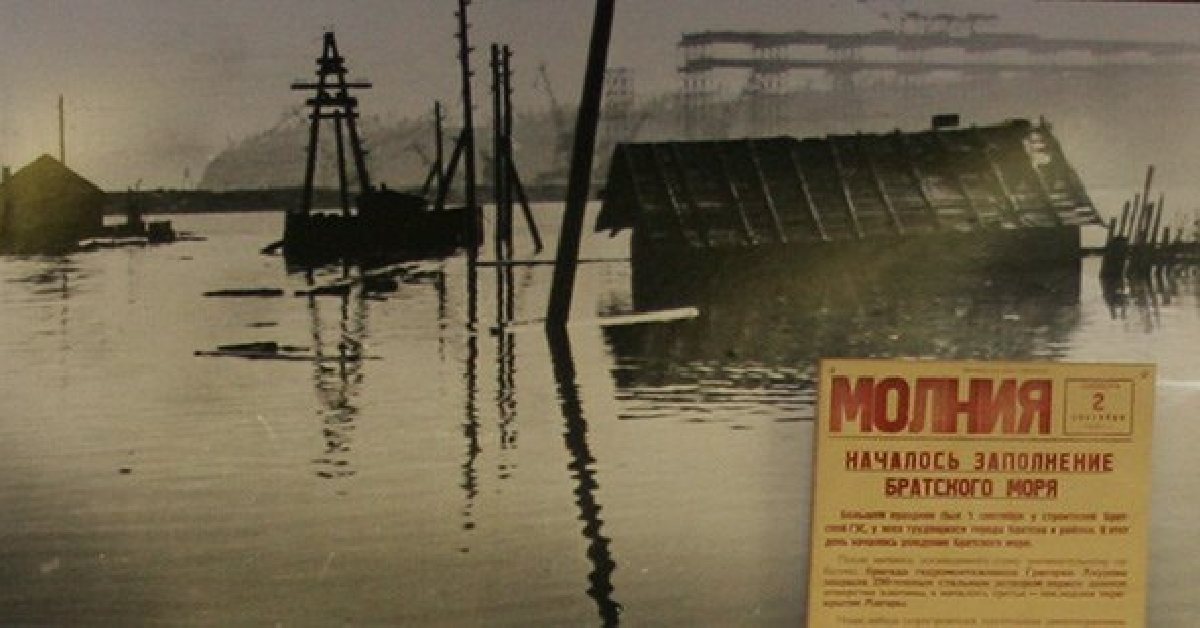

От редакции: В июле 1961 года началось наполнение Братского водохранилища. После его завершения уровень Ангары поднялся в иных местах более чем на 100 метров, и Братское водохранилище стало самым крупным в мире искусственным водоемом, который поглотил бесчисленное количество мелких и крупных...

Константин Демидов – автор двух поэтических сборников: «Признание» (2003), «Есть у сердца Родина» (2021). Его стихи публиковались в сборниках поселка Большой Луг, Шелехова и...

125 лет назад родился Антуан де Сент-Экзюпери.

С этим нашим автором – Виктором Калинкиным наш читатель уже знаком (его рассказ «Сирота» был опубликован в апрельском номере «Перевала»). Виктор Николаевич родился в 1950 году в Забайкалье, окончил отделение журналистики ИГУ в 1978 году, работал в районных, городских и областных газетах. С 1982 по 2002...

Инженер сталинской закалки |

| 14 Апреля 2016 г. |

|

Имя Тимофея Фёдоровича Панжина в отечественной металлургии овеяно легендами: трижды орденоносец, первый директор Иркутского алюминиевого завода, полвека назад ему, первому из горожан, было присвоено звание «Почётный гражданин Шелехова». Сталинский нарком Пётр Ломако в табели о рангах алюминиевой отрасли страны отводил ему второе место. Отраслевая легенда По утрам сухо и хрустко под ногами. Вроде и сошли на нет мартовские морозы, а настоящее весеннее тепло ещё не наступило. Кутаюсь в воротник от встречного ветра, и взгляд невольно упирается в поседевшую от утреннего инея мемориальную доску на одном из домов седьмого квартала. «Боже мой, да ведь Панжину перевалило за сто лет», – чертыхаюсь от собственной забывчивости. И невольно припомнился тот зимний вечер, когда Тимофей Фёдорович Панжин, Маина Степановна Архипова, тогдашний председатель горисполкома, и я гоняли чаи и вели несуетный разговор о судьбе и жизни в доме, на котором теперь и висит в честь Тимофея Фёдоровича эта мемориальная доска. В те минуты душевной открытости первый директор ИРКАЗа рассказывал нам о малоизвестных моментах своей трудной, но счастливой жизни. Голодал, как все Панжин долго, с невероятным упорством делал из себя инженера. Страшный поволжский голод двадцать первого года (многочисленное, в девятнадцать душ, семейство Панжиных жило в Елани, что в Волгоградской области), за сорок дней унёс жизни семерых домочадцев. Тогда они собирали на поле гнилую картошку, смешивали её с высушенным перекати-поле и пекли лепёшки. Тем и спаслись. В тот год определили Тимофея, имевшего два класса церковно-приходской школы, на учёбу к хуторскому кузнецу. Он прожил у мастера три месяца и, не выдержав ежедневной девятнадцатичасовой каторги: днём – молот, вечером – уход за скотиной, вернулся в родительский дом. Отец мог настоять на своём, но батрачить к кузнецу пошёл брат, а беглец собрал котомку и подался искать лучшей доли в портовый город Новороссийск. Было время НЭПа, жуткая безработица. Тимофей, как и тысячи его сверстников, попал на биржу труда. Там объяснили: хочешь иметь рабочее место – учись. Но для того чтобы попасть в ФЗО, надо было знать хотя бы четыре действия арифметики и простые дроби. На счастье Тимофей познакомился с гимназистом Сашей, который и обучил хуторского паренька основам математики в рекордно короткий срок – за месяц. Через год крепкий, ладно скроенный волжанин уже махал молотом на цементном заводе. Стал неплохо зарабатывать. – Помнится, мы с двоюродным братом, получив первую получку, накупили на радостях по дюжине брюк и сорочек. Ошалели от денег, – вспоминал те далёкие годы Панжин. Когда напряжение с Великобританией по причине убийства посла СССР в этой стране достигло апогея, Тимофея вызвали в заводской партком и велели собираться на службу в погранвойска. Парень проявил характер, заявив парторгу: «Не пойду. Хочу учиться». Его твёрдость подкупила – он остался на заводе и, как раньше говорили, без отрыва от производства стал учиться на рабфаке. Было трудно, тем не менее Тимофей сумел за четыре года получить среднее образование. В 1929 году стал коммунистом, а в 1932-м без экзаменов был зачислен Новочеркасский химико-технологический институт. Репрессии ходили рядом Тремя крупными, как считал Панжин, событиями было отмечено его шестилетнее студенчество. Первое – женитьба, второе – репрессии, третье – встреча с Николаем Островским. Тимофей, тогда ещё угловатый деревенский парень, как губка впитывал в себя знания. Он выделялся живостью ума, любознательностью, энергичностью, поэтому быстро стал одним из студенческих лидеров. – Тогда в 37-м, когда исчез из нашего института профессор Беляев (его обвинили в создании казачьей сотни), а следом и секретарь комсомола Сутурин, я стал задумываться над царящим у нас в стране беспределом,– рассказывал Тимофей Фёдорович. Уж слишком всё было как-то надуманно и натянуто. – Справедливости ради надо заметить, что среди студенчества той поры встречались и вредители, и троцкисты. Три месяца студенты Новочеркасского химико-технологического института добивались свидания с Николаем Островским. Тимофею Фёдоровичу навсегда запомнились и эта высоко поднятая на подушке голова автора легендарного романа «Как закалялась сталь», и эти зрачки невидящих глаз, и вздутые вены на руках поверх суконного солдатского одеяла.

Карьерный рост При распределении в 1938 году молодому инженеру Панжину сказочно повезло. Он, как выходец из народа, коммунист, активный общественник, получил право устроиться на Запорожский алюминиевый завод с новейшей французской технологией. По тем временам это было передовое предприятие не только в стране, но и в мире. Служебный рост молодого специалиста был впечатляющим. За неполные три года он прошёл путь от старшего рабочего до начальника литейного производства. В те годы в СССР работали два алюминиевых завода – небольшой Волховский и гигант Запорожский. Сталин уделял исключительное внимание алюминиевой отрасли. Стране нужен был «крылатый» металл. И требования к кадрам металлургов, да ещё инженеров были крайне жёсткими. Нужны были не только профессионализм, безукоризненное пролетарское происхождение, но и фанатическая преданность строю. Панжин всем этим качествам полностью отвечал. А ещё у него были исключительные организаторские способности под актуальным тогда призывом: «Бери пример с меня!». – Через год работы меня направили на электролиз, отстающее на заводе подразделение,– вспоминал легендарный металлург. – А мы шесть месяцев подряд перевыполняли план, выдавая металл исключительно высших сортов. Помню, директор вызвал меня к себе: «Слушай, Панжин, ты хорошо поработал. Выписываю тебе тысячу рублей премии (бешеные по тем временам деньги). Плюс путёвку на курорт». Но время было предвоенное, и он отказался от директорского поощрения, считая недопустимым оставить своих людей в трудный для страны период. ... После разгрома Германии он с гордостью читал доклад Сталина, посвящённый Победе. Скупой на похвалы партийный вождь отмечал: «93 процента алюминия для разгрома врага дали советские специалисты». Панжину действительно было чем гордиться. По существу, с 1941 по 1944 годы он был одним из руководителей единственного на всю страну алюминиевого производства в городке Каменск-Уральский Свердловской области. Когда в 41-м подкова фронта вплотную приблизилась к Запорожью, стало ясно, что город отстоять не удастся. И практически за две недели, с 18 августа по 11 сентября, алюминщикам удалось погрузить всё оборудование гигантского предприятия на железнодорожные платформы. До новой строительной площадки они ехали целый месяц. Панжин сжимал кулаки: «Если нас так будут возить железнодорожники, мы войну проиграем». Корпуса электролиза росли на Урале как грибы. Если до войны корпус пускали в эксплуатацию за два года, то теперь – за три месяца. Время было такое. В первые месяцы войны даже, например, старьёвщики Иркутска ходили по городу и обменивали воздушные шарики на детские игрушки из алюминия. Стране требовались самолёты, а металла не хватало. К концу же войны в уральской тайге стояло уже 16 корпусов электролиза. Металлурги выполнили свой долг до конца. Силумин в промышленных масштабах Самая главная награда, которой Панжин бесконечно дорожил, – Сталинская премия 1951 года. Тогда он был парторгом ЦК на крупнейшем Синарском трубном заводе. Затем уже парторгом ЦК пришлось ему потрудиться при переводе на социалистические рельсы крупнейшего акционерного общества венгерского бокситно-алюминиевой компании «Мосабал». Несколько лет советский инженер-коммунист работал бок о бок с капиталистом-собственником. – Они были отличными специалистами, – признавал Панжин, – но были с совершенно иной психологией. Не смогли простить своему государству национализации – вредили как могли. Один из них после известных венгерских событий 1956 года сбежал на Запад.

Лет через десять после открытия ИРКАЗа, на митинге заводчан, посвящённого приезду высокого гостя, руководитель венгерских коммунистов Янош Кадар скажет: «Этот человек, ваш директор, – и кивнёт в сторону Панжина, – помог поднять с колен алюминиевую промышленность нашей страны. Спасибо ему за это». Тимофей Панжин гордился, что удалось возродить в Венгрии порушенное войной предприятие, а за счёт полученной прибыли отправить на Запорожский алюминиевый полмиллиона тонн дефицитной бокситовой руды. Он был недюжинным, штучным специалистом-организатором, которых ныне ещё поискать надо. В полной мере это качество Тимофея Фёдоровича проявилось при возведении первенца цветной металлургии Восточной Сибири – ИРКАЗа. После Венгрии ему на выбор предлагали возглавить сильные, устойчивые предприятия союзного значения. Но к изумлению многих, Панжин с «аппаратной» точки зрения поступил алогично, даже вызывающе. Он избрал очередной точкой приложения своих сил никому не ведомый, не существующий даже на бумаге Иркутский алюминиевый завод. Иркутск принёс ему счастливые обретения и печальные потери. Здесь он схоронит безвременно ушедшую жену. Здесь первый директор ИРКАЗа, выйдя на заслуженный отдых в 1970 году, оставит после себя шесть тысяч рабочих мест, уютный город с развитой социальной инфраструктурой. А тогда, в феврале 1954 года, когда не было и намёка на завод, директор выпросил у председателя иркутского горсовета комнату для особиста (завод начинался с особого отдела – время такое было). Сам, между прочим, поселился в гостинице. Тогда ещё никто не знал, где будет построен этот огромный завод. Хотели возводить в областном центре, но не нашли ровной большой площадки. Хотели обосноваться на пашне совхоза «Кайский», в километре от сегодняшнего микрорайона Синюшина гора, и опять московских стратегов что-то не устроило. Но вскоре на территории бывшего подсобного хозяйства Иркутского завода тяжёлого машиностроения, где охотники постреливали уток, в рекордные сроки встал целый город. – Помню, когда ещё завод единственный раз за десять с лишним лет директорства Тимофея Фёдоровича не выполнил план, – рассказывала многолетний руководитель Шелехова Маина Степановна Архипова, – город ходил как в трауре. Ведь всё замыкалось на заводе – благосостояние шелеховских семей, социальная инфраструктура, премии и прочие блага. Он никогда не позволял себе пойти на работу не в белой рубашке и с плохим настроением. По-иному он попросту не мог... Тэги: |