«На воздусях яко по суху...» (Ждем продолжения |

| Михаил ДЕНИСКИН, журналист, член Российского Военно-исторического общества |

| 02 Февраля 2025 г. |

|

К ласточкам у иркутян издавна сложилось особое отношение. Прилета ласточек всегда ждали с нетерпением: по ним определяли погоду, сроки сева, виды на урожай. Ребятня никогда не обижала этих птиц (интересно, нынешние дети смогут отличить деревенскую ласточку от городской?). Кстати, пригородное селение Плишкино имя свое получило по прозванию ласточек-плишек. Кто первым напугал наших птах? Иными словами, кто первый полез в небо над Иркутском? Ответить на этот вопрос просто – достаточно заглянуть в летописи. Возьмем две взаимно дополняющие книги – Нита Романова и Юрия Колмакова.

24 сентября 1906 годапри многочисленном стечении публики и благоприятной погоде состоялся полет воздушного шара из Интендантского сада. Поднявшись вместе с Коронтенковой на головокружительную высоту, шар медленно поплыл в воздухе по направлению к Знаменскому монастырю, перелетел Ушаковку и опустился во дворе женской обители. Более – никаких подробностей, а жаль. Ведь это – первое конкретное сообщение о полете над городом. Во-первых, географическая привязка – Интендантский сад (сейчас на этом месте находится автовокзал да несколько бывших цехов бывшего Куйбышевского завода). Во-вторых, назван воздухоплаватель: Коронтенкова. Увы, кто эта бесстрашная дама, мы уже никогда не узнаем. И в-третьих, место посадки – Знаменский монастырь за Ушаковкой: можно представить смятение монахинь при виде опускающегося с неба шара! Уместно вспомнить, что слово «аэростат» появилось в обиходе еще в XVIII веке, а XIX столетие породило термины «авиация», «авиатор», «аэроплан», «самолет». Как видим, человечество упорно лезло в небо. И небо зачастую отторгало нахальных смельчаков... 31 мая 1907 года

состоялся первый полет воздухоплавателя Моисеенкова на воздушном шаре из сада «Циклодром». Гонимый восточным ветром, при неблагоприятной погоде, шар поднялся высоко и медленно опустился в Иркут. Благодаря спасательному поясу воздухоплаватель выбрался на берег. Брошенный шар понесло по реке, зацепило за камень и разорвало водой.

Можно предположить, что г-н Моисеенков был первым воздухоплавателем и частным владельцем воздушного шара в Иркутске. При восточном ветре от бывшего циклодрома (прежде там упражнялись велосипедисты, а теперь – это стадион «Локомотив») и до Иркута – рукой подать… А теперь – выше и дальше. По сообщению Императорской Академии Наук, 17 августа 1907 года состоялся свободный полет на воздушном шаре, на котором поднялись командир батальона подполковник Лихачев и подпоручик Афанасьев. Воздухоплаватели решили разведать подступы к Байкалу и выяснить для себя, возможно ли перелететь через озеро. Шар двигался на высоте 500 метров от земли и в моменты, когда он начинал резко опускаться ниже этой отметки, воздухоплаватели сбрасывали балласт. Однако с оставшимися тремя мешками песка экипаж не решился продолжать путь и приземлился около села Лиственичного. 9 сентября 1907 годаВ 11 часов 35 минут утра командир 2-го Восточно-Сибирского воздухоплавательного батальона Ф. А. Лихачев, директор магнитно-метеорологической обсерватории А. В. Вознесенский, капитан П. Ф. Естифеев и подпоручик Л. А. Дацкевич совершили полет на воздушном шаре с целью проведения ряда метеорологических наблюдений. Полет продолжался 1 час 25 минут на высоте 300-400 метров, проделан путь в 28 верст, от Архиерейской дачи, по долине Ушаковки, до ее устья. Приборы, установленные на воздушном шаре, фиксировали высоту полета, изменение атмосферного давления, температуру и влажность воздуха. Впервые этим полетом в Иркутске было положено начало аэрологическим наблюдениям. Воздушный шар пересек Ангару, направился к Вознесенскому монастырю и приземлился около деревни Зуй.

Военные воздухоплаватели, да еще на службе науки, – это уже серьезно, это вам не праздные развлечения жадной до зрелищ публики. Дело в том, что в русской армии того периода уже существовала практика использования привязных аэростатов, воздушных шаров и змеев для разведки. Известный полковник С. А. Ульянин сконструировал специальную фотокамеру, которая вела съемку неприятельских позиций (в 1911 году талантливый изобретатель возглавит первую в России школу военных летчиков – Гатчинскую, а его камера с пользой прослужит всю Первую мировую войну). По окончании Русско-японской войны в Иркутске расквартировали 2-й Восточно-Сибирский полевой воздухоплавательный батальон в составе 18 офицеров и 677 нижних чинов. Батальон жил своей изолированной жизнью войсковой части: нес караульную службу, проводил смотры и учения. Когда же военные запускали в небо шары и аэростаты, это, естественно, вызывало жгучий интерес иркутян. Потому и не удивительно, что директор обсерватории Вознесенский подружился с офицерами. Судя по его научной деятельности, Аркадий Викторович был не только любознательным, но еще и энергичным, а значит, и общительным человеком. На скором знакомстве с военными сказалось и соседство: батальон разместился в районе нынешних улиц Седова, 25 Октября, Трилиссера и 4-й Советской. Обсерватория же (метеостанция) со своими постройками и ныне находится на том же месте. О своем полете директор обсерватории оставил интересный доклад: «…мне удалось, благодаря любезности командира батальона подполковника Ф. А. Лихачева, участвовать в свободном полете воздушного шара – втором в Иркутске… Шар в 640 кв. м, наполненный водородом, был пущен в 11 ч. 35 м. утра от Архиерейской дачи на Ушаковке. Он медленно поднялся на высоту 300-400 метров, причем его понесло вниз по Ушаковке версты на полторы, затем у устья этой речки, впадающей в Ангару, он принял несколько другое направление и, пересекши р. Ангару по направлению к Иннокентьевскому монастырю, пошел вниз по долине Ангары, придерживаясь ее левого берега. После перехода на левую сторону Ангары шар держался на высоте от 500 до 850 метров. Как при перелете через Ангару, так и при каждом дальнейшем приближении к ней шар постоянно и заметно снижало – очевидно, вследствие более низких температур воздуха над водой. Так как помимо меня на шаре поместились еще капитан П. Ф. Естифеев и подпоручик Л. А. Дацкевич, то при небольшой подъемной силе шара пришлось взять только четыре мешка балласта, который пришел сравнительно скоро к концу.

Приблизительно в половине первого часа пришлось подумать о спуске, так как шар несся все время над Ангарой, и при неблагоприятном направлении ветра, очень легкого, но постоянно менявшегося, мы могли опуститься в реку. Около четверти часа перед самым спуском мы прошли на гайдропе, конец которого шел все время в воде на широком плесе Ангары, против селения Усть-Кудинского. Выбравшись на сухой берег, мы ровно в 1 час дня благополучно опустились в двух верстах от селения Зуевского и в таком же приблизительно расстоянии от полустанции Мегет – всего в 200 саженях от Ангары. Подбежавшие крестьяне-сенокосцы с большим любопытством отнеслись к невиданному до сих пор ими шару и, вместе с тем, очень толково и с полной готовностью помогли закрепить шар и убрать его. Это было тем более кстати, что небольшим неожиданным шквалом стало довольно сильно трепать шар, и справиться с ним втроем было не под силу. В 7 часов вечера мы были уже в Иркутске. Длина пройденного пути по карте – 28 верст».

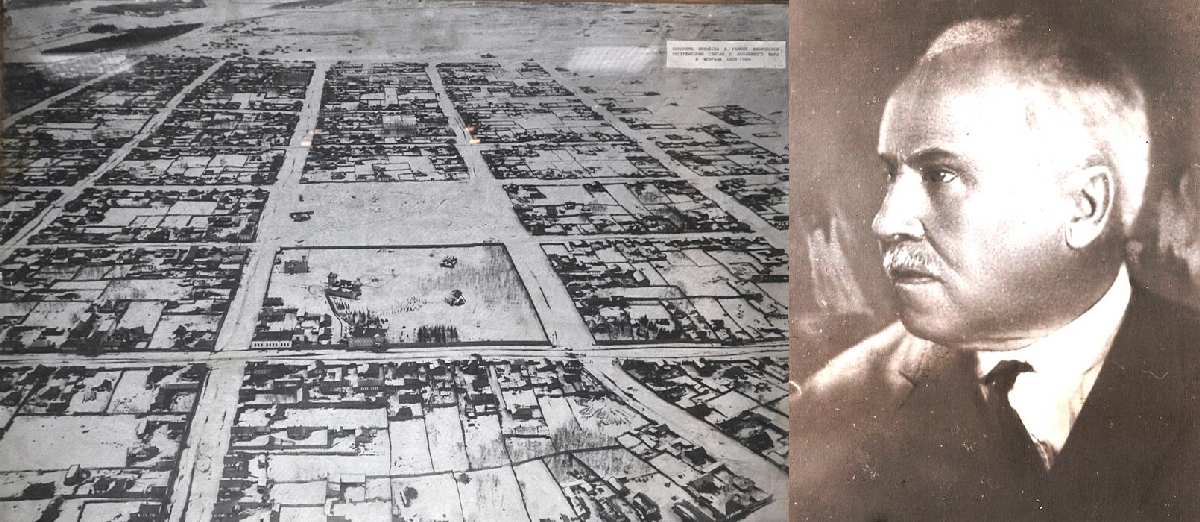

И еще. Благодаря ученому мы теперь имеем несколько фотоснимков Иркутска с высоты птичьего полета. А следующий полет военных на шаре состоялся в том же 1907 году. И был он уникален тем, что впервые производился над Байкалом и в зимнее время… Но довольно о шарах. Приспособление это хоть и «плавает в воздухе», зато до обидного зависит от направления и силы ветра. К тому времени идея управляемого полета занимала уже многих. Но в жизнь ее первыми воплотили американцы братья Райты: 17 декабря 1903 года их аппарат с мотором и человеком пролетел 59 секунд – почти минуту! В тот день родилась мировая авиация... (Продолжение следует.)

|