Иркутский авиазавод под грифом «Секретно» (Ждем продолжения) |

| Владимир ХОДИЙ |

| 31 Августа 2024 г. |

|

В августе 1934-го началась история крупнейшего оборонного предприятия Прибайкалья.

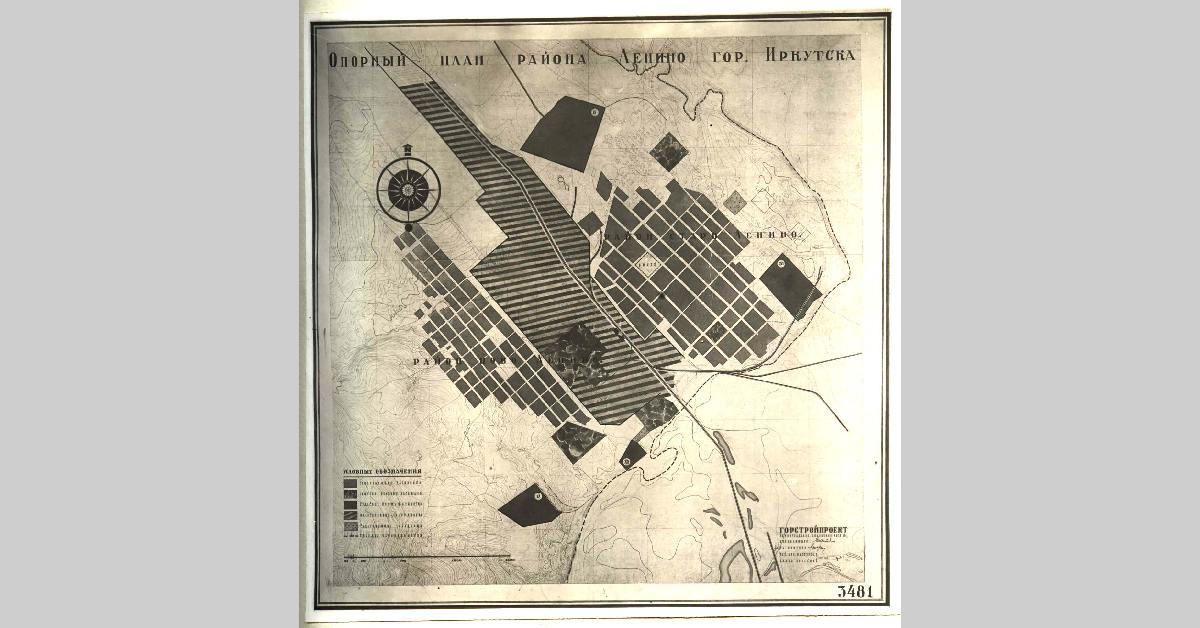

«Сегодня в Иркутске вступает в строй действующих новый мощный машиностроительный завод. Восточная Сибирь получает построенное и оснащенное по последнему слову техники крупное индустриальное предприятие», – писала без малого 90 лет назад – 24 августа 1934 года «Восточно-Сибирская правда». Рядом с этим сообщением – приветствие и поздравление руководителей края в адрес коллектива стройки № 125 и пожелание рабочим и инженерно-техническим работникам только что родившегося завода под таким же номером «больше проявлять настойчивости в борьбе за полное освоение его мощностей». В тот же день на заводе состоялся митинг и на нем выступил председатель прибывшей из Москвы приемной комиссии И. Кацва. Его слова «Сегодня тяжелая промышленность Советского Союза пополнилась новым крупным предприятием – машиностроительным заводом имени товарища Сталина», как выразилась газета, «покрылись криками «Ура!». От «ястребка» до дальнего бомбардировщикаС тех пор построенный на северной окраине Иркутска, за поселком Ленино новый завод в открытой печати и на радио так кратко и назывался – «имени Сталина». То есть без указания на профессиональную принадлежность, на то, какую продукцию выпускал. А выпускал он военные самолеты. Самым первым был цельнометаллический скоростной истребитель И-14, спроектированный в КБ П. Сухого. Впрочем, его изготовили всего 18 экземпляров из-за нехватки и высокой стоимости алюминия, дороговизны конструкции, к тому же у «ястребка» выявились сложности при пилотировании. Следующим изделием, как в советское время принято было называть продукцию номерных предприятий, стал СБ – скоростной бомбардировщик, разработанный в ОКБ А. Туполева. С 1936 по 1940 годы авиация Красной армии получила его от иркутян в количестве 837 единиц. Начало Великой Отечественной войны застало завод за освоением серийного производства пикирующего бомбардировщика Пе-2. Осенью 1941 года из столицы в город на Ангаре эвакуировали старейшее предприятие отечественного самолетостроения, орденов Ленина и Трудового Красного Знамени авиационный завод № 39 имени Менжинского. Он также выпускал самолеты этого типа и его разместили в цехах 125-го, рядом расположенного бывшего автотанкоремонтного завода № 104 и на территории ремесленного училища № 2. Оба предприятия объединили в одно, присвоив ему номер 39, оставив за ним те же награды и назначив руководителем директора Иркутского завода И. Иосиловича. В самый сложный период войны, в неимоверно тяжелых условиях тесноты, нехватки жилья и других невзгод объединенный коллектив авиастроителей дал фронту 730 пикирующих бомбардировщиков Пе-2 и 134 истребителя Пе-3, после чего в ноябре 1942 года он переключился на производство дальних бомбардировщиков Ил-4. Сибиряки выпускали в сутки по два таких самолета, и их итоговое число превысило цифру 900. Параллельно с Ил-4 в 1943 году было развернуто серийное производство другого дальнего бомбардировщика – Ер-2. Так что всего за время войны из цехов завода вышло 2174 боевых самолета. Кроме того, он получил дополнительное задание и ежемесячно отправлял на фронт не менее 50 тысяч 82-миллиметровых противопехотных мин. В итоге за время войны укрепилась производственная база предприятия, были возведены в строй новые цеха и испытательные стенды, численность персонала возросла вдвое, рабочие и инженерно-технические работники приобрели неоценимый опыт трудиться в условиях, близких к экстремальным. Оговорка про «оборонку»Но о том, какую конкретно продукцию с самого начала выпускал завод, стало известно лишь с полной отменой цензуры – спустя десятилетия. А что до остальных сторон жизни его коллектива и в целом жителей поселка Ленино, то, например, читатели «Восточно-Сибирской правды» дефицита информации об этом не испытывали. Взять 1937 год. 12 января. Заключен договор социалистического соревнования между иркутскими заводами имени Сталина, имени Куйбышева и имени Разумова. Его первые пункты: полностью и досрочно выполнить планы года, на основе стахановских методов работы повысить производительность труда не менее чем на 15 процентов. 26 января. 650 путевок на курорты и в санатории получат в этом году за счет социального страхования рабочие завода имени Сталина. Кроме того, заводоуправление и завком профсоюза выделяют на эти цели около 80 тысяч рублей, а на мероприятия по оздоровлению детей – еще 50 тысяч. 29 января. Встреча писателей со стахановцами и инженерно-техническими работниками состоялась на заводе имени Сталина. На ней со своими произведениями выступили И. Гольдберг, А. Балин, П. Петров, Е. Жилкина, И. Молчанов. Стихи прочитали также литкружковцы. 27 ноября. Закончено строительство фабрики-кухни в поселке Ленино в Иркутске. Ее производительность – шесть тысяч обедов в день. Особенно трудоемкие участки – чистка картофеля, овощей, рубка мяса – механизированы. Подача пищи на второй и третий этажи ведется с помощью двух лифтов. И в войну поток сообщений о жизни заводчан не иссякал, а однажды даже высветился прямой намек на связь предприятия с «оборонкой».

1942 год14 апреля. В ответ на сообщение о выпуске Государственного военного займа 1942 года рабочие ночных смен завода имени Сталина обратились ко всем трудящимся области с призывом: «Дадим взаймы государству свой средний месячный заработок! Фронт не только там, где рвутся снаряды, фронт здесь – в цехах, у наших станков, на колхозных фермах и полях. Мы должны обеспечить нашу доблестную Красную армию всем необходимым, должны дать ей оружие, боеприпасы, боевые машины». 17 декабря. Выполнил 15 декабря годовой план Иркутский завод имени Сталина. Сейчас коллектив предприятия нарастающими темпами борется за то, чтобы удержать полученное в ноябре переходящее Красное знамя Государственного комитета обороны. 1943 год26 января. Десятки промышленных предприятий области выполнили план 1942 года. А завод имени Сталина и Бирюсинский слюдяной рудник, отмечалось на собрании областного партийно-хозяйственного актива, держат переходящие Красные знамена Государственного комитета обороны. 2 июля. Для культурного обслуживания рабочих, инженерно-технических работников и служащих завода имени Сталина в Иркутск прибывает в полном составе Харьковский русский драматический театр под художественным руководством народного артиста УССР, депутата Верховного Совета УССР А. Крамова. В репертуаре театра – «Фронт» Корнейчука, «Русские люди» Симонова, «Петр Крымов» Финна, «Машенька» Афиногенова и другие спектакли по пьесам советских драматургов. 1945 год6 апреля. «Благоустроим свой город и поселки!» – с таким призывом обратился к жителям Иркутска коллектив завода имени Сталина. Сами его работники берут обязательство в 1945 году посадить в заводском поселке 10 тысяч деревьев и 50 тысяч кустов, изготовить и установить 5 тысяч погонных метров штакетной изгороди, проложить около 100 тысяч квадратных метров грунтово-грейдерных дорог и 30 тысяч квадратных метров тротуаров. Для выполнения намеченных работ каждый трудящийся обязуется отработать в течение лета на благоустройстве не менее 50 рабочих часов. От алюминиевых ложек, тарелок, кастрюль…И тут в конце войны выясняется, что в составе завода действует цех ширпотреба и за последние два года им изготовлено 150 тысяч ложек, 50 тысяч тарелок, девять тысяч кастрюль, пять тысяч чайников и много другой продукции. С наступлением мирной жизни цех получил возможность из отходов производства выпускать более сложные изделия – мясорубки, электроприборы, различную галантерею. И уже в первом квартале 1946 года ассортимент продукции для населения значительно расширился – было изготовлено 200 тысяч брючных пряжек, около тысячи паяльных ламп, выпущены первые 50 детских велосипедов, для сельских жителей – 363 молочных сепаратора. В начале того же года состоялись перенесенные из-за войны выборы в Верховный Совет СССР. А поскольку в абсолютном большинстве населенных пунктов отсутствовало электричество, завод имени Сталина получил срочный заказ изготовить 50 тысяч керосиновых ламп для освещения избирательных участков не только в Иркутской, но и в Читинской области, Красноярском крае, Якутской и Бурят-Монгольской АССР. Понятно, что изготовление в короткий срок такого количества керосиновых ламп потребовало мобилизовать другие цеха предприятия. Так, только через штампы пришлось пропустить 70 тонн металла. К тому же поначалу плохо удавалась нарезка резьбы для горелок. Но вскоре все трудности были преодолены, заказ выполнен с опережением срока. Кроме ширпотреба, на заводе, точнее, при нем начал действовать еще один непрофильный цех – домостроительный. Осенью 1946 года в поселке появилась целая улица из 43 коттеджей, и право жить в них получили передовики производства. Такой способ решения жилищной проблемы нашел поддержку у коллектива предприятия, и началось возведение по типовым проектам еще 100 индивидуальных домов. На следующий год отмечал десятилетие городской Дворец пионеров и авиастроители в качестве подарка преподнесли детям набор столярных и слесарных инструментов для создания модельной лаборатории. После этого из-за ужесточения цензуры, особенно касательно оборонных предприятий, словосочетание «завод имени Сталина» исчезло со страниц «Восточки». Пауза затянулась до 1963 года, когда завод, наконец, получил официальное название «машиностроительный», а в середине 1970-х – «авиационный», и о нем снова разрешили писать, хотя по-прежнему без упоминания основной продукции. …до саней-нарт для жителей Крайнего СевераТем временем производство товаров для населения настолько выросло, что на заводе создали специализированное конструкторское бюро, и в результате значительно расширился ассортимент. Так, если в 1966–1970-е годы были освоены три изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода, то в следующей пятилетке их выпуск достиг четырех десятков наименований. В том числе за счет двух и четырехместных палаток, чехлов для автомобилей «Жигули», трех видов рюкзаков, детских санок, стремянок, шинковок с бункером, рыбочисток, кухонных наборов и так далее. Неуклонно росли качество и объемы выпускаемой продукции. Так, в 1980 году «Восточка» сообщала: «Успешно справляется с планом производства товаров народного потребления Иркутский авиационный завод. Сегодня на нем изготавливается 43 вида изделий, аттестованных на первую категорию качества. Что касается детских санок, отмеченных государственным Знаком качества, то их годовой выпуск составил более 270 тысяч. И уже нынче здесь планируется приступить к изготовлению дельтапланов, палаток «Сарма», грузоподъемных бытовых устройств «Полиспаст». Чуть позже, работая в ТАСС, я однажды передал на весь Советский Союз вот такую новость: «Жителям Крайнего Севера адресована новая продукция Иркутского авиационного завода – универсальные сани-нарты. В индустриальной конструкции незаменимого в условиях тундры транспортного средства нашел применение многовековой опыт их кустарного производства оленеводами Якутии. Алюминиевые с деревянным настилом нарты в сцепке со снегоходом, оленем, лошадью, упряжкой собак могут использоваться как для перевозки людей, так и грузов весом до 200 килограммов». Надо также сказать, что гражданская продукция не ограничивалась товарами для населения. Завод много помогал сельскому хозяйству. К примеру, наладил производство клеточных батарей для выращивания бройлерных цыплят. Применение каждой из них позволяло одновременно выращивать 2800 бройлеров и получать в год 11 тонн птичьего мяса. Заказы на эти батареи поступали из многих республик страны. На предприятии для аграриев изготавливались также электрокалориферы, автопоилки, мототележки, запасные части к комбайнам и сеялкам. На крыльях времениНо вернемся к основной продукции. После войны завод продолжил выпускать для Военно-воздушных сил страны бомбардировщики. Вначале это был поршневой пикирующий ТУ-2, затем реактивный торпедоносец ТУ-14, а в 1950-е годы – фронтовой и тоже реактивный Ил-28. Ближе к следующему десятилетию иркутские авиастроители стали пионерами в создании специализированной военно-транспортной авиации. Здесь был построен первый опытный экземпляр воздушного грузовика Ан-12, сдано заказчику 155 серийных бортов и затем их производство передано на родственные предприятия в Воронеж и Ташкент. Сам же ИАЗ перешел к выпуску многоцелевого сверхзвукового боевого Як-28. Интересно, что на выкатке одновременно находились разные модификации этого особенно востребованного тогда советскими ВВС самолета – фронтового бомбардировщика, истребителя-перехватчика, разведчика, постановщика помех, учебно-тренировочного. Неслучайно на постаменте перед проходной завода и ныне красуется именно эта крылатая машина. 1970-е годы – возвращение к истребителям, причем в их третьем поколении. Тогда это были уже не просто истребители, а сверхзвуковые истребители-бомбардировщики. И первый из них – учебно-боевой МиГ-23УБ. Он строился на двух заводах страны, в том числе Иркутском, в разных модификациях и его общий «тираж» превысил четыре тысячи экземпляров и разошелся по 18 странам Европы, Ближнего и Дальнего Востока, Африки и Америки.

Вторым из этого поколения встал на заводскую сборку уже стопроцентно боевой истребитель-бомбардировщик МиГ-27. Его электронная «начинка» позволяла с высокой точностью поражать управляемыми ракетами наземные цели. За летными испытаниями именно этих самолетов наблюдал генеральный секретарь ЦК КПСС Л. Брежнев, когда весной 1978 года в сопровождении министра обороны СССР Д. Устинова проезжал по Транссибу на восток страны. До этого главе государства показали производственные цеха предприятия. Он интересовался его оснащенностью современным оборудованием, беседовал с рабочими, спрашивал их о заработках, обеспеченностью жильем. В заключение, глядя на 40-летнего, спортивного вида директора завода В. Максимовского, Леонид Ильич растрогался и сказал: «Вот какие сыны нужны Родине!». Главный рычагДвумя годами раньше – в канун XXV съезда КПСС – избранный его делегатом В. Максимовский и секретарь парткома завода Б. Юркин выступили в «Восточно-Сибирской правде» со статьей «Главный рычаг». За пятилетку 1971–1975 годов, рассказывалось в ней, благодаря освоению новой техники, передовой технологии, повышению качества и надежности изделий, выполнению комплексного плана социального развития предприятие более чем в два раза увеличило объем производства. И весь прирост выпуска продукции был достигнут за счет повышения производительности труда. Так, с получением точных заготовок, вводом в строй оборудования с числовым программным управлением резко сократилась металлообработка, снизилась трудоемкость выпускаемых изделий. Большой эффект дали комплексная механизации цехов и участков, усовершенствование операций контроля и испытаний, внедрение современных методов управления производством и технологическими процессами, создание новых служб, отвечающих достигнутому уровню техники, повышенным критериям его оценки. «И в наступившей пятилетке, – читаем в завершение статьи, – перед коллективом стоит задача удвоить выпуск продукции за счет роста производительности труда. Задача сложная, но вполне выполнимая. Уже определен комплекс мероприятий, обеспечивающих высокую эффективность производства. В настоящее время завершается работа по их детализации, доведению конкретных поручений до исполнителей, до каждого рабочего места». Именно в те 1970-е на Красном знамени завода рядом с орденами Ленина и Трудового Красного Знамени появился третий – Октябрьской революции. Взятый же предприятием курс на внедрение новой техники и технологии продолжался в последующие десятилетия. В ноябре 1981 года в Иркутске открылась организованная областным советом профсоюзов выставка «Опыт работы предприятий по сокращению ручного труда», где подробно рассказывалось о введенной в строй на авиационном заводе конвейерной линии, позволившей не только значительно увеличить выпуск продукции, но и ликвидировать тяжелый физический труд. Через какое-то время появилась информация о том, что робототехнический комплекс начал действовать на производстве товаров народного потребления и это позволило на трудоемкой операции по изготовлению полозьев детских санок высвободить несколько рабочих. Новость сопровождал комментарий: «На предприятии активно реализуется программа внедрения прогрессивной техники, причем целью является не только установка отдельных манипуляторов, но и создание роботизированных линий с законченным технологическим циклом». И это было не модным увлечением, а настоятельной необходимостью, поскольку началась эра боевых самолетов четвертого поколения – высокоманевренных, многоцелевых. Для Иркутского авиационного завода они явились в образе созданных в КБ Сухого вначале серийного учебно-боевого Су-27УБ, а под занавес 1980-х - истребителя-бомбардировщика Су-30. Кстати, в конце того десятилетия была, наконец, снята пелена секретности с одного из первых на земле Прибайкалья оборонных предприятий. В День Воздушного флота 19 августа 1990 года сотни жителей Иркутска смогли побывать в его цехах, познакомиться с новейшей продукцией. Еще пару раз возможность взрослым и юным землякам в буквальном смысле потрогать руками и увидеть в полете красавцы-самолеты авиастроители устраивали, но затем им стало не до многолюдных праздников. К этому времени последовало обвальное сокращение государственного заказа и встал вопрос: как выжить предприятию в этих условиях? БЕ-200, «Сушки» и контракты с ИндиейОтвет на этот злободневный вопрос нашли не сразу, но надежный: в придачу к «Сушкам» руководство Иркутского авиационного производственного объединения (ИАПО) решило выпускать гражданский самолет-амфибию БЕ-200. Это воздушное судно на базе военной амфибии БЕ-40 («Альбатрос») сконструировали специалисты Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. Бериева с задачей тушить лесные пожары, проводить спасательные операции, в том числе на воде, грузовые и пассажирские перевозки. Сибиряков в июле 1992 года поддержало правительство Российской Федерации во главе с Е. Гайдаром, предусмотрев выделение средств по Программе развития гражданской авиации до 2000 года и из Фонда конверсии. Первый полет «летающей лодки» состоялся осенью 1998 года, и с этим событием иркутских авиастроителей поздравил председатель правительства РФ Е. Примаков. А начальные шесть самолетов были переданы Министерству по чрезвычайным ситуациям, и они неоднократно применялись при тушении лесных пожаров и проведении спасательных операций в нашей стране и за рубежом. Одновременно велась работа по продвижению на внешний рынок в разных модификациях боевых самолетов СУ-27 и СУ-30. Прибывший в Иркутск летом 1996 года первый вице-премьер правительства России О.С осковец встретился с коллективом авиационного производственного объединения и сообщил, что в самое ближайшее время будут заключены контракты на экспорт за рубеж самолетов Су-27 и Су-30 на общую сумму свыше 10 миллиардов долларов. «Сейчас переговоры ведутся, и я надеюсь, что контракты будут подписаны», отметил он. (Продолжение следует.)

|