Знаменитый итальянский писатель и ученый Умберто Эко, автор нескольких всемирно известных романов, более чем 20 лет назад опубликовал эссе, в котором описал типичные черты фашизма. Эта работа не претендует на истину в последней инстанции о «коричневой» идеологии, зато позволяет в очередной раз...

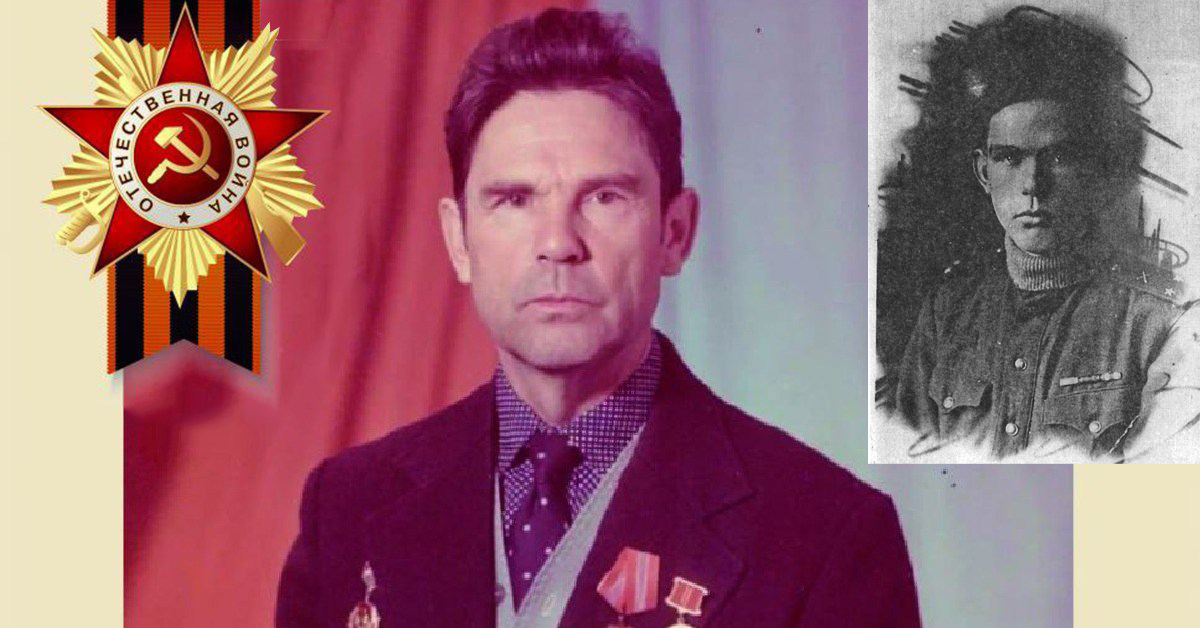

Давно подмечено: схожие люди (по судьбе ли, возрасту, участию в каких-то общезначимых событиях) и сходятся быстрее. Так бывало с фронтовиками. Так зачастую повторяется и с нами – детьми фронтовиков. Едва познакомившись с Рашидом Равильевичем, сыном героя этого материала, мы, сами не замечая того,...

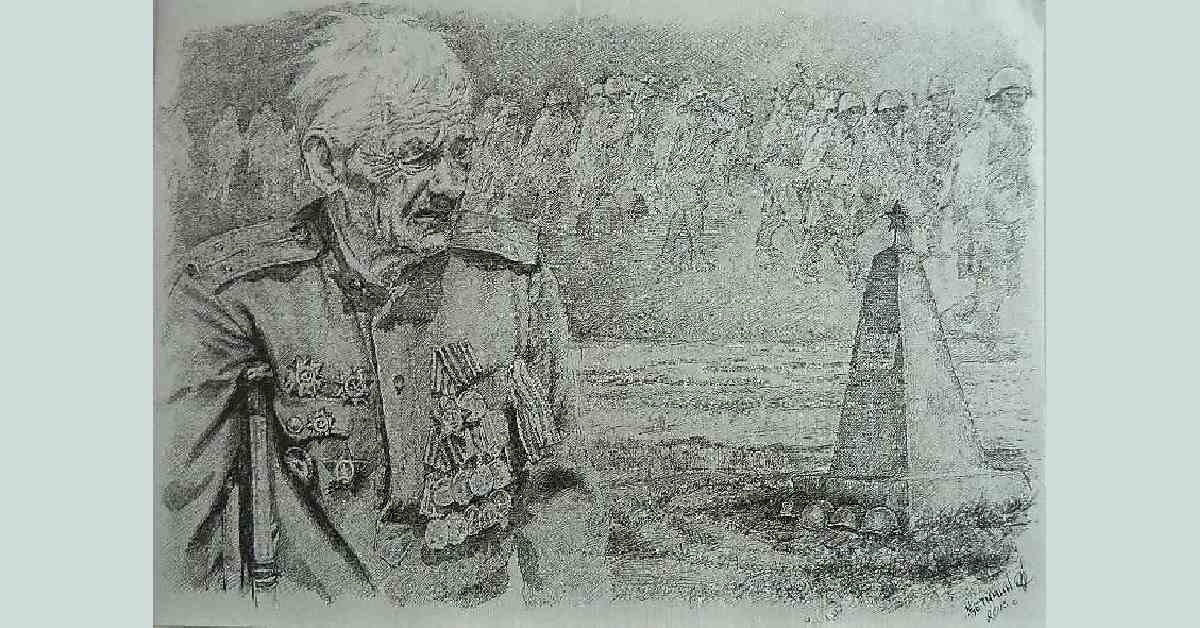

В последнее время заметил одну, на первый взгляд странную, закономерность: чем дальше от Великой Отечественной войны, тем больше к ней интерес. И не только историков (как «работающих на политику», так и свободных от этих догм) или старшего поколения, у которого война оставила неизгладимый след в...

Торжественное собрание, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне, подходило к концу. Традиционный доклад секретаря парторганизации М. Суханова, праздничный приказ начальника РЭС Н. В. Варламова с вручением грамот, премий и благодарностей – все как по накатанной дорожке, по отработанному...

Все-таки удивительны выкрутасы памяти. Утром выпал снег. Обметал от него машину, и вид этого хрустящего пуха, похожего на ворохи свежей стружки, вдруг вызвал в памяти такие глубокие воспоминания детства, что не приходили в голову многие десятилетия и, казалось бы, были забыты уже навсегда. Они навеяли...

Цвет российской мысли |

| 30 Марта 2017 г. |

|

Мы продолжаем краткие рассказы о выдающихся сибирских учёных, ставших гордостью России. Мастер волшебных превращенийВ 2012 году Государственная премия РФ присуждена директору Иркутского института химии им. А. Е. Фаворского СО РАН академику Борису Александровичу Трофимову за крупный вклад в развитие органического синтеза, разработку инновационных технологий производства лекарственных средств и материалов, в том числе специального назначения. Как отмечено на президентском сайте, «лауреат – известный специалист в области тонкого органического синтеза. Его работа – яркий пример успешного сочетания фундаментальной и прикладной химии для создания новых методологий и технологий тонкого органического синтеза». Борис Александрович человек очень скромный. Когда попросила его после вручения столь престижной премии ответить на вопросы для газеты, он запротестовал: «Обо мне столько писали, загляните в интернет – там много материалов, причём и ваших тоже. Мне неловко снова привлекать к себе внимание!» Действительно, мы не раз беседовали с Борисом Александровичем за чашечкой кофе, интервью с ним публиковались в различных газетах, и даже заголовок к статье о химиках в моей книге придуман именно им. Родился будущий известный учёный в 1938 году в Чите. Химию полюбил с детства. И после окончания Иркутского университета сама судьба предопределила ему дальнейшую дорогу – в науку, в Институт химии им. А. Е. Фаворского СО РАН, с которым он и связал всю свою дальнейшую творческую судьбу. Сегодня имя академика РАН Бориса Александровича Трофимова известно всему миру. Он с учениками открыл и разработал ряд новых общих реакций и подходов, широко используемых сейчас в органическом синтезе и при получении промышленно важных продуктов. Они вошли в мировую химическую науку и публикуются во всех монографиях и учебниках. Борис Александрович награждён медалью «За доблестный труд», орденами «Знак почёта» и «Дружбы». В 1997 году ему присуждена премия имени А. М. Бутлерова. Он дважды был докладчиком на чтениях памяти Фаворского, а в 2004 был избран Менделеевским чтецом, что считается за честь в среде учёных-химиков. Он автор и соавтор более 900 основных научных работ, более 500 изобретений, более 20 монографий, изданных как у нас в стране, так и за рубежом. Полный список его публикаций – свыше 2500 наименований! Мало кто из современных исследователей может похвастать таким количеством выполненных работ. Неслучайно в технической энциклопедии США, в разделе «Ацетилен» значительное место отведено именно исследованиям иркутского учёного Б. А. Трофимова. Новатор в наукеУ академика Михаила Александровича Грачёва необычайно сложная судьба и непростой характер. Молодым человеком, полным грандиозных планов, приехал он в Иркутск в 1987 году. Рекомендовал его коллективу в качестве директора Лимнологического института академик В. А. Коптюг, чей авторитет был непререкаем. Новый директор вскоре создал международный центр экологических исследований, превратив Байкал в огромную природную лабораторию планетарного значения. При нём появилось уникальное оборудование, позволяющее вести исследования на молекулярном уровне. Это помогло в 90-е годы сохранить и институт, и флот, и уникальные обсерватории. По всему миру заговорили об удивительных древних обитателях Байкала, например, о диатомовых водорослях, удивительные постройки которых можно было увидеть только в электронный микроскоп. Одним из первых в России он внедрил методы молекулярной биологии для исследования пресноводных водоёмов. Эти работы были пионерными не только для изучения озера Байкал, но и в целом для морских и пресноводных экосистем. Благодаря М. А. Грачёву организовано планомерное изучение молекулярной эволюции эндемичной фауны и флоры озера Байкал, причём в контексте геологических событий. Михаил Александрович текст первого с ним интервью правил так тщательно (свои же слова заставлял перепроверять помощников), отвлекался на встречи с иностранцами, что работа затянулась на несколько дней. Потом уехал в командировку, попал в страшную аварию и надолго слёг на больничную койку. Когда мне позвонили из еженедельника «Наука в Сибири» и попросили что-то написать к юбилею Грачёва, я объяснила, что у меня есть недосогласованный с автором материал (а в научной газете с этим строго!). Редактор всё же опубликовал интервью, и я с тревогой ожидала разноса от строгого академика. Однако по приезду из Германии Михаил Александрович трогательно поблагодарил за публикацию. Потеряв былую подвижность, Михаил Александрович и в коляске продолжал активно работать, ездил в командировки, писал статьи и находил интересные идеи для исследований. Его хорошо знают в мире, и лучшие учёные стремились подключиться к исследованиям института на Байкале. Именно в эти годы он был избран академиком РАН, а институт получал крупнейшие гранты. У меня вызывает восхищение его стойкость, энергичность и негаснущий интерес к новым идеям, умением вдохновить на их решение молодых исследователей. «Лук ломается от напряжения, а душа – от вялости»Академик РАН, дважды лауреат Государственной премии в области науки и техники Станислав Николаевич Васильев самые плодотворные творческие годы, с 1975 до 2006, прожил в Иркутске. Он создал и возглавил Институт динамики систем и теории управления ИНЦ СО РАН. В 2006 его пригласили в Москву руководителем одного из крупнейших институтов страны. Коллеги называли его трудоголиком. – Это соответствует моему принципу, который по латыни звучит так: Arcum intensio frangit, animum remissio «Лук ломается от напряжения, а душа – от вялости», – пояснил мне Станислав Николаевич, когда его только избрали академиком. – Я вырос, как было принято говорить, в «трудовой» семье, где было восемь детей. Мои родители родом из татарских деревень. Воспитывались мы, как все, по-советски. Моего брата звали Рево, сестру – Люция, а я, соответственно, Слава... – Математика в школе приглянулась сразу потому, что её не надо было зубрить. Русский не нравился – в первом классе надо было написать предложение: «Воробей сидит на ветке». Я долго размышлял и пришёл к выводу, что воробей «стоит» на ветке. Когда стали разбирать ошибки, надо мной смеялись все. Деление, умножение казались мне какой-то странной процедурой. Стал размышлять и пришёл к выводу, что это сокращённое сложение. И с этого момента какая-то сдвижка произошла, и я стал заниматься с интересом. И уже с четвёртого класса стал отличником. Двигали мною, думаю, и грустные воспоминания о воробье. – В школе радиотехникой увлёкся. Много чего «наклепали» с друзьями, активно радиохулиганили, но вмешалась милиция, и пришлось перейти в радиоклуб. Школу окончил с золотой медалью и поступил в Казанский авиационный институт, где открыли новую кафедру – ЭВМ. – Мы готовили себя к инженерной стезе, – продолжает академик.– Практику проходили на новёхоньком современном заводе ЭВМ, который выпускал передовые в то время машины. Но на четвёртом курсе меня как отличника вызвал будущий академик Владимир Матросов и предложил мне сразу непростую задачу: разработать систему наведения лунного телескопа, нацеленного на центр планеты Земля. Решение этой задачи стало темой дипломной работы, а позже и кандидатской диссертации. Когда председатель Сибирского отделения Гурий Марчук предложил Владимиру Мефодьевичу приехать со своими учениками в Сибирь, я под диктовку мэтра печатал отказное письмо, в котором сообщалось, что нас уже пригласили в Киев. А через неделю решили всё-таки ехать в Сибирь, где сразу давали 30 квартир и, главное, открывали перспективу создать свой институт. Так казанский десант оказался в Иркутске.

– Приходилось заниматься много чем. Наши разработки были применимы в широком спектре задач динамики и управления для различных технических систем, в частности, в авиационной, космической области, при моделировании экологических, экономических и организационных систем, при создании геоинформационных и других технологий. Не стану перечислять всех работ Станислава Николаевича – очень сложные у них названия, сообщать, членом каких российских и зарубежных научных советов и комитетов он являлся, это займёт не одну страницу. Напомню только о том, что он известный в мире математик, дважды лауреат Государственной премии, награждён медалью им. С. П. Королёва. – Что касается нынешнего состояния науки, то я вижу «свет в конце тоннеля», хотя настроен осторожно оптимистически, – признался Станислав Николаевич в конце нашей долгой беседы.– Несмотря на все дурацкие реформы, народ и наша компрадорская элита начинают понимать, что к чему. Мне кажется, что чем лучше человек вооружён знаниями, чем меньше зависит от капризов природы и правителей, обеспечен материально и морально. Важно сохранить в себе веру в дело, которому служишь, стремление к движению вперёд. Как мудро написал однажды ректор Удмуртского университета В. А. Журавлёв, «Да, терпит лука тетива, зато стрела летит далёко...» Тэги: |