90 лет назад родился Олег Табаков. Он стал выдающимся актером театра и кино, талантливым режиссером и вдумчивым педагогом, который подготовил не одно поколение...

«Американские горки» российской истории.

Исполнилось 100 лет со дня рождения писателя Юрия Трифонова.

Его день рождения – на днях (19 августа). И хотя цифра 88 выглядит внушительно, он для всех и навсегда остался молодым…

«Демократия – это когда у людей есть возможность голосовать», – заявил в ходе одного из недавних брифингов российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Звучит вроде бы убедительно: и вправду, ну какая демократия без голосования? Но при ближайшем рассмотрении выходит, что характеристика неточная и...

День весеннего равноденствия. Рассказ |

| 21 Марта 2025 г. |

|

Это было не сегодня, а сегодня рассказано, то есть вошло в этот солнечный день, как явь. Могло случиться вчера, а не более пятидесяти лет назад, как на самом деле. Есть большая разница: одно – когда о чем-то рассказывает очевидец, другое – когда рассказывают о том времени, когда его очевидцев ни одного не осталось. В первом случае давнее полно неостывшего трепета, и слова, о нем сообщающие, наполнены воздухом и дыханием.

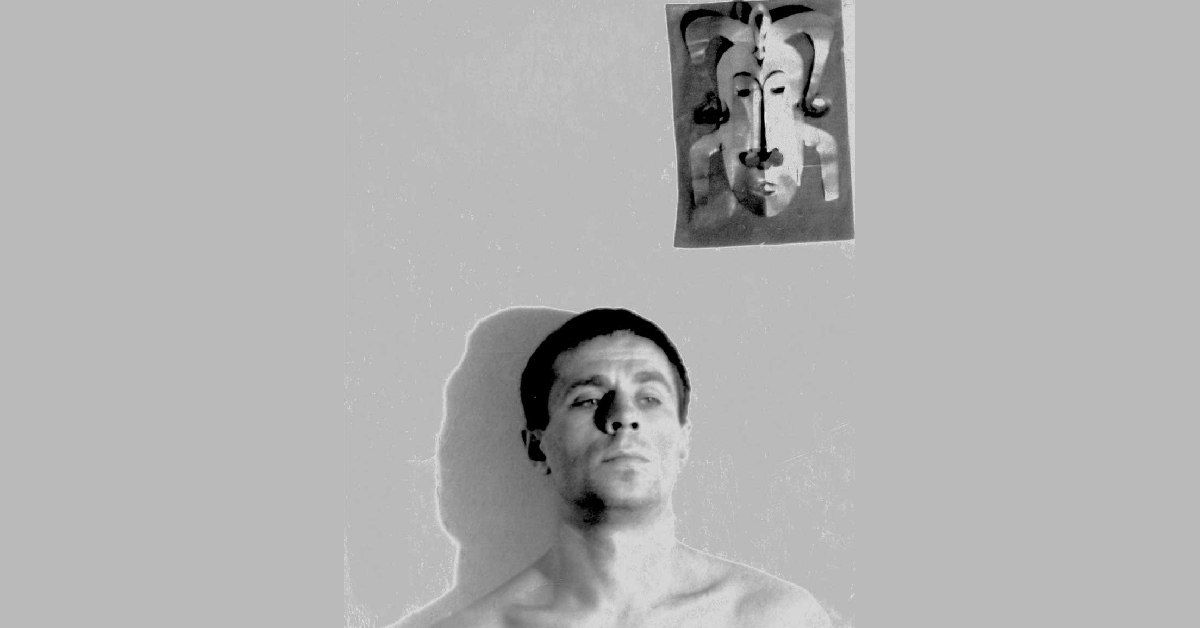

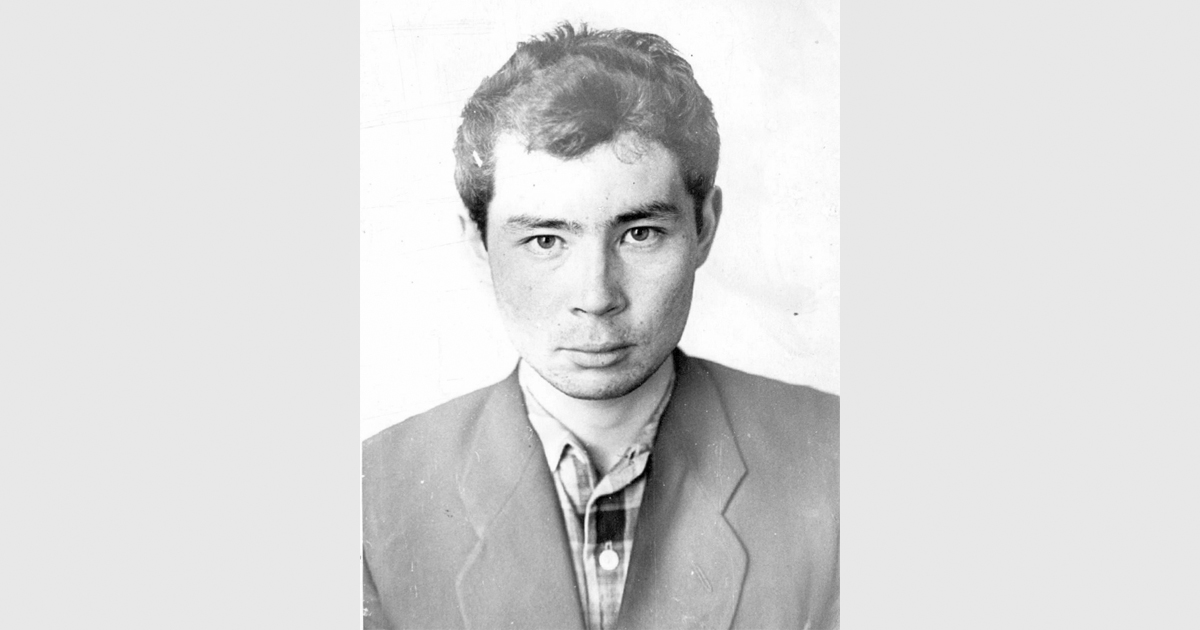

Этот человек приехал ко мне, когда я еще не могла выходить из дома, болела и в окно видела только солнце, капель и как колеблются на ветру голые ветви берез и ясеней. Это меня перемещало в ситуацию вне времени, словно я только что родилась. Когда я родилась, этот человек, что приехал ко мне, прошел уже школу стремлений и страстей, прожил целую жизнь от нищего ребенка войны до преуспевающего молодого доктора, сына ученых родителей, занимавших медицинские кафедры. И вот он приезжает ко мне, стучит во входную дверь грозно и тяжело, словно рыцарь алебардой. Я скачу к двери на одной ноге по узкому своему коридору бывшей коммунальной квартиры, касаясь стен пальцами рук, открываю сначала первую, потом вторую дверь. И он заходит – грузный, тяжелый. Сбрасывает походный ранец на пол, снимает объемную куртку и вешает ее на вешалку, заглядывая в зеркало шкафа и приглаживая рукой обритую голову с едва заметным пушком седины. Под курткой кожаный жилет; снимает его, остается в тонком х/б джемпере. Массой опускается на стул, снимает громадные зимние походные полусапоги, надевает войлочные тапочки. Брюки у него – не брюки, лесные штаны с очень широкими штанинами. По лесу теперь в таких не ходят, остерегаясь заползания энцефалитных клещей, ходят в зауженных. Зачем-то этому доктору нужен образ человека, который сам себя шире. Он сразу проходит на кухню. Достает коробку шоколадных конфет, кусок натуральной докторской колбасы, батон с отрубями и чекушку водки, настоянной на кедровых орехах. – Сегодня день весеннего солнцестояния, – говорит он. – Надо отметить. Сам достает две тридцатиграммовые южнокорейские стопки из моего шкафа. Стопки эти из белого фарфора с цветными рисунками любовных сцен – встреч гейш и молодых людей, не снимающих шляп. Я могу только прыгать на одной ноге, мне стопки доставать неловко. Нарезает колбасу, батон и садится за стол под монохромным фотопортретом композитора Г-на, который сам мне когда-то подарил, в рамке. Скорее, это и не портрет, а жанровая сцена. Г-н стоит в глубине лестничной площадки у старинной, очень высокой деревянной двери с массивной ручкой в локоть длиной. Лицо Г-на освещено солнечным светом из окна и кажется белым. Г-н подставил лицо скудному его теплу и зажмурил глаза под массивными очками. Г-н молодой, а на переднем плане снимка сосед по лестничной площадке, старик. Очевидно, он только что запер свою дверь, закурил папиросу, пижонски захватив ее двумя пальцами, и вполоборота увидел Г-на, неподвижно застывшего у своей двери, не выходя из нее и не входя. Папироса эта, конечно же, не «Беломор», а «Казбек», такие курили солидные люди. Между Г-ным и стариком словно немой диалог. Оба в тяжелых и широких, длинных, совсем не модных, немного мятых демисезонных пальто с широкими воротниками и отворотами. На старике фетровая с округлой тульей шляпа с узкими полями. Он засовывает руку в глубокий карман, а у Г-на обе руки – главный инструмент фортепианного исполнительства, спрятаны в карманах. Монохром показывает одежды серыми, но кажется, это и есть их настоящий цвет, дверь коричневая, а весь остальной интерьер тоже серый, день за окном серый. Старик прекрасно знает, что Г-н композитор, его рояль он слышит каждый день; он видит, что фотограф, грузный, солидный молодой человек, белолицый шатен с яркими голубыми глазами, нацелился на съемку. Не слыша его просьбу «отойдите, пожалуйста, отодвиньтесь» – старик не двигается. Время года – осень, начало ноября, восьмое ноября одна тысяча девятьсот шестьдесят пятого года. – Тогда я прилетел в Ленинград на день революции – седьмое ноября. В Пулковском аэропорту запомнилась огромная очередь на такси. Мосты над Невой уже развели, автобусы не ходили. Один мост был не разведен, и все движение совершалось через него. Мой гость обратил внимание, что я больше смотрю на его снимок, чем на него самого, и налил в стопки. Под водку у меня больше никаких емкостей не было. Эти стопки – подарок старой приятельницы гостя. На окне у меня – клетка с волнистыми попугайчиками. Они общаются друг с другом, не умолкая, день за днем радуясь весне. С ними в дом приходит что-то детское, с гостем – взрослое. Стопки стоят наполненные, а он дарит мне том Достоевского. Жизнь на исходе, и он раздаривает свое собрание книг. Я беру том и вижу, что это издание Пушкинского Дома. – В ноябре пятого числа я буду выступать в Пушкинском Доме с докладом, – говорю я, – меня пригласили, когда получили доклад. А ведь я не была в Петербурге двадцать семь лет, с тех пор, как получила институтский диплом, села на самолет и улетела домой. – Не припомню доподлинно точно, когда я сам был в Петербурге, – говорит гость. – Это было очень давно. Из Петербурга у меня была невеста. Из Ленинграда. Последнее он произносит с заминкой. Он всю жизнь прожил один. А про невесту ни разу я не слышала. Мне она вдруг представилась грузной и усатой, чего не могло быть. Мой гость большой эстет. – Возвращаемся мы с ней в Ленинград с курорта в Болгарии, – продолжает он. – А познакомились как? А вот как. У меня двоюродная сестра жила и сейчас живет в Петербурге. Ее мать, сестра моей матери, еще в юности обосновалась там, когда стала студенткой университета. Вот как мы познакомились. – Гость снова молчит, повторив свой вопрос. – А познакомились как?.. Давай, давай, выпьем за весеннее солнцестояние, равноденствие, за небесную гармонию. Мы выпиваем, я едва-едва, так как не люблю водку. Закусываем. Колбаса очень хорошего качества. Гость продолжает. – Мой школьный приятель Юра… Юра, ты слышала о нем. У нас его как художника не признали, он уехал в столицу и там стал всемирно известным иллюстратором книг. Я прилетел к Юре в Москву, а он мне говорит: «Отправляемся в Ленинград, на концерт композитора Г-на. Я тебя познакомлю с Г-ным». Мы сели в самолет, прилетели к Г-ным. Они нас ждали, устроили званый ужин. На званом ужине были друзья Г-на – Имские-Орсаковы, Аворские. Тогда я и познакомился с правнучкой композитора Имского-Орсакова. Музыкантом она не была, была химиком. Аворская была не художницей, а оперной певицей. Пела на этом ужине под аккомпанемент Г-на… Моя покойная мать была биохимиком, и я нашел в Имской-Орсаковой что-то родственное. Я улетел домой в Иркутск, а к лету заготовил две путевки на болгарский курорт. Мы вдвоем улетели в Болгарию. И когда вернулись обратно в Ленинград, мы решили уже, что поженимся. И я надел на шею невесты материн старинный крест с перегородчатой эмалью и на массивной золотой цепочке. Я улетел домой, а Имская-Орсакова стала подыскивать мне работу в Ленинграде. Спустя какое-то время я взял отпуск без содержания и прилетел в Ленинград. Имская-Орсакова встречала меня в аэропорту. Я глянул на нее, и у меня будто земля ушла из-под ног. Спрашиваю: «А где… крест?». «Я потеряла», – она мне говорит. И я почувствовал, что между нами будто стекло опустилось. Я ей ничего не сказал, тут же, в аэропорту взял билет и улетел обратно домой. Я слушаю рассказ гостя спустя пятьдесят четыре года после этой истории. За окном с крыш каплет капель. Надо быть мягче, еще мягче, истаивать. Окно кухни выходит на юг. Далеко взблескивает широкое пространство реки. За ней старинный вокзал – архитектурный узел безграничных далей. Солнце стоит высоко в зените, истекая золотыми каплями. Дома мы вдвоем. Допиваем кедровку, и мой гость прячет пустую бутылочку в свою сумку, моет и убирает стопки в шкаф. Мы сидим и молчим за столом. Это молчание – самое ценное, что между нами есть. Обеденный гарнитур из малазийского дуба, гевеи, я покупала его лет пятнадцать назад. Цвет дерева светло-ореховый. А хорошо бы сейчас поехать в Юго-Восточную Азию. На деревьях будут цвести большие пунцовые цветы, воздух будет влажным, морским. Легкий туман будет смягчать очертания предметов и накал солнечного света. Я была там, в ЮВА, в Путраджая, в компании с моим гостем. Про то, что у него была невеста, он раньше мне не рассказывал. Мы с ним не слишком знакомы. День весеннего равноденствия, равновесия, да на стене над столом фотография с Г-ным вызвали воспоминания из давнего и далекого настоящего, оставшегося за чертой вместе с предметами, зданиями, вещами. Одолевая плотность существования, люди очень сильно изменяются… От автора: В День весеннего равноденствия/равновесия (20.03) мне хотелось показать, как пишутся художественные произведения. Как документальность, действительный факт превращается в литературное полотно. В рассказе есть атмосфера весенней – сезонной неопределенности и представление о том, что в жизни все фрагментарно. Себя знаем едва ли, других узнаем в лицо, а в целом не охарактеризуем без условности и фальши, и поиска слов. В рассказе есть неопределенность внутренних состояний действующих лиц и вследствие этого неопределяемость их целей. Весна пытается чем-то помочь, но опять неопределенно, поскольку природа не говорит словами. В рассказе доктор пришел в гости к больной, чтобы отметить День весеннего равноденствия. Появляются его воспоминания из советского прошлого: хотел жениться, улучшить судьбу, уехать в Ленинград – и снова все шатко. Ленинградская невеста продала подарок – дорогую сердцу жениха реликвию, сказав, что ее потеряла. Из-за этого ее поступка брак не состоялся. Г-н в рассказе – это композитор Гаврилин, известное лицо культуры. Его чествовали ровно сорок лет назад: лауреат Государственной премии СССР (1985), народный артист РСФСР (1985). Фаворская, Римская-Корсакова (невеста) тоже названы не совсем по именам, а фрагментарно, словно они не вполне вложились в эту жизнь, как их великие предки. Все это мне рассказал фотохудожник Борис Дмитриев (доктор). Я передала его рассказ не документально, а в оттенках недосказанности. На снимке «Я и маска» – его автопортрет, а маску изготовил друг Дмитриева по изостудии, впоследствии всемирно известный иллюстратор книг Юрий Селиверстов. Вдвоем они летали из Москвы в Ленинград к композитору Валерию Гаврилину. Маска – это и есть неопределяемость: кто мы? Откуда мы? Куда идем? Ну, а всем ли читателя понравится мой рассказ, поймут ли они его – судить не берусь.

|