В то далекое время мы жили в рабочем поселке Думиничи Калужской области, километрах в тридцати от Сухинич. После разгрома немцев под Москвой фронт остановился в районе Сухинич. Положение фронта было неустойчивым, и он несколько раз прокатывался по нашему поселку, то освобождая нас, то оставляя...

Завтра мы отметим один их самых любимых праздников – День весны и труда. Когда-то он назывался Днем международной солидарности трудящихся, но вместе с уходом от власти КПСС солидарность куда-то...

5 мая исполнится 110 лет со дня рождения Евгения Долматовского.

Ветеранов Великой Отечественной войны в Иркутске осталось очень мало. 80-летие Победы встретят всего 28 жителей областного центра, которые в свое время защищали Родину от фашистских захватчиков. Один из них – Виктор Иванович...

Знаменитый итальянский писатель и ученый Умберто Эко, автор нескольких всемирно известных романов, более чем 20 лет назад опубликовал эссе, в котором описал типичные черты фашизма. Эта работа не претендует на истину в последней инстанции о «коричневой» идеологии, зато позволяет в очередной раз...

Иркутские хроники 3 |

| 16 Декабря 2010 г. |

|

13 декабря 1913 года в министерство просвещения был направлен проект реконструкции здания учительской семинарии. История этого учебного заведения началась в 1872 году, когда на пожертвованные купцом И. И. Базановым 25 тысяч рублей на Якутской улице был приобретён каменный дом. После перестройки была закуплена школьная мебель, учебные пособия, кровати в расчёте на двадцать пять учащихся.

Преподавателями семинарии были выпускники из Петербурга и Томска. Директором семинарии был Тереховский Павел Михайлович. Доброй традицией для семинаристов стали проведение литературных вечеров, постановка пьес… Проект реконструкции был утверждён летом 1914 года, здание семинарии было перестроено. Семинария в 1920 году закрыта.

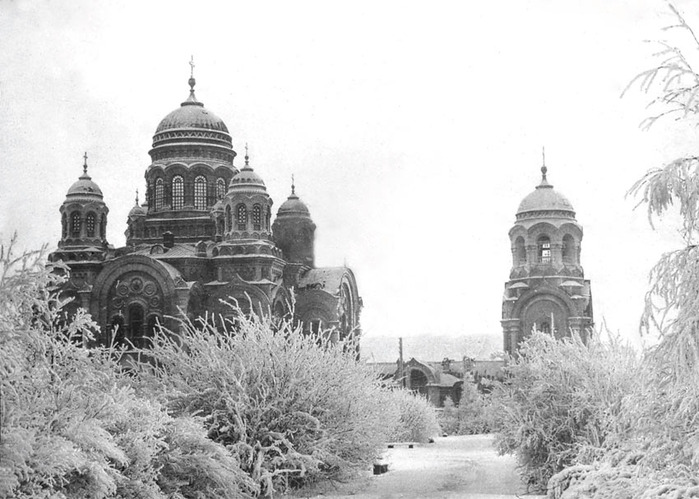

В «Иркутской летописи» Ю. Колмакова в записи от 29 сентября 1872 года отмечается: «Генерал-губернатор Н. П. Синельников посетил в тюремном замке Г. А. Лопатина и имел с ним конфиденциальную беседу Их встречи продолжались до 22 февраля 1873 года, в перерывах между ними адресаты обменивались эпистолярными посланиями». Умер Н. П. Синельников 4 октября 1892 года в Харькове. В «Летописи» Н. С. Романова сказано: «Он оставил по себе добрую память как враг мученичества и эксплуатации и заботами о положении простого народа. Он жил и работал для народа, который его любил, несмотря на его строгость и некоторую крутость его характера». 15 декабря 1927 года президиум Иркутского горсовета в ознаменование десятилетнего юбилея органов ВЧК-ОГПУ постановил присвоить широковещательной радиостанции, сооружённой в роще Звёздочка, имя Дзержинского. В этом канцелярском документе удивительным образом раскрывается сущность советской власти, фундаментом которой с первых её дней была тайная полиция. В тридцатые годы в словаре появляется слово чекист как воплощение мужества и отваги, беззаветной преданности партии, её вождю, идеалам коммунизма. «Я чист, как чекист, и кристален, как Сталин!» – строка из стихотворения тех лет. Воплощением чекизма был Дзержинский, Железный Феликс. Как возник этот мифический образ? Журналист Г. Николаев рассказал в «Московских новостях» (2007, № 36) об истоках этого мифа. В марте 1918 года, когда большевики переехали в Москву, ведомство Дзержинского заняло здание бывшего страхового общества «Якорь». Кабинет председателя был в большой угловой комнате на втором этаже, окна которой выходили на Лубянскую площадь. В кабинете стоял большой стальной сейф прежних хозяев. Однажды в окно влетела граната. Дзержинский не растерялся, в два прыжка пересёк кабинет и спрятался за сейф. Сбежавшиеся на грохот чекисты увидели, как из клуба дыма и пыли вышел невредимый Феликс. После этого происшествия соратники Дзержинского стали за глаза называть своего председателя железным. Позднее советская пропаганда объяснила это прозвище железной стойкостью и несгибаемостью рыцаря революции. А о знаменитой шинели он рассказал сам: «Мне приходилось часто выступать перед солдатами, вот товарищи и одели меня соответствующе. Переодели, чтобы признать за своего». Затем это вошло в привычку, и шинель стала символом беспощадной борьбы с контрреволюцией. Имя Дзержинского носят улицы, площади, посёлки и города. Миф о Железном Феликсе продолжает жить и ныне. 16 декабря 1707 года было организовано Иркутское викариатство, охватывающее территорию западнее и восточнее Байкала. Первым викарием(епископ без епархии) был назначен Варлаам Коссовский. Указом Священного Синода от 15 января 1727 года Иркутское викариатство преобразуется в самостоятельную епархию. Её территория простиралась от Енисея до Тихого океана, а в 1796 году в её состав были включены Аляска и Алеутские острова. Иркутская епархия распространила своё покровительство почти на половину Российской империи.

В 1834 году о. Иннокентий был переведён в Новоархангельск, где обращал в христианство местное население. К концу ХIХ века большинство коренных народов Сибири, проживающих на территории Иркутской епархии, считались обращёнными в православие. В 1914 году в Иркутской епархии было 223 церкви, разделённых на двадцать благочиний. Одна церковь приходилась на пятьсот прихожан. Дореволюционная история Иркутской епархии связана с именами семнадцати архиреев, трое из них – Иннокентий Кульчицкий, Софроний Кристалевский и Иннокентий Венаминов канонизированы. Главными храмами Иркутской епархии в разные годы были Богоявленский и Казанский соборы, а также – Спасская, Тихвинская и Преображенская церкви. 17 декабря 1945 года Военный трибунал ВСЖД приговорил инженера Дмитрия Анатольевича Петрова за антисоветскую пропаганду к 6 годам ИТЛ («Антисоветская агитация, ст. 58-10, часть 2). Об этой страшной поре его записки «Концлагерь авиазавода», опубликованные в «Книге памяти жертв политических репрессий» (Иркутск, 2007). Вот отрывки из воспоминаний. «Отдельный лагерный пункт (ОТЛ) располагался в бывшем овощехранилище авиазавода. Подземелье было длиной триста и шириной сорок метров. Его из конца в конец занимали двойные нары, на которых помещались более пятисот человек. Матрацем и одеялом служило грязное тряпьё, а подушкой – шапка и правая рука». Узники подготовляли полотно для железной дороги Иркутск – Култук. «Утром после двух-трёх ложек перловой каши мы на весь день уходили долбить мёрзлый грунт для осушительных канав в пойме Ангары. Наши орудия – клин, кувалда, кирка. Работали без обеда, утоляя постоянный голод горсткой кильки и кусочком мёрзлого хлеба. Всё это не жевали, а сосали: так казалось сытнее. Обессиленные заключённые падали на холодную землю и безмолвно лежали до конца дня». Автору повезло. «Весной был организован цех по производству пластмассовых изделий и детских игрушек. Цех располагался в землянке. Возглавить производство предложили мне. Хлопот было много с организацией цеха, так как производство новое и мне неведомое. А кроме того, при штамповке изделий выделялось большое количество летучего углерода, весьма ядовитого и часто вызывающего рвоту. В цехе постоянно плавал сизый туман вредного газа. Люди с трудом привыкали к этой отраве и работали. Работа шла в три смены, и мне приходилось находиться в цехе сутками. Не меньшие невзгоды вынесла и семья. «Жену с детьми выселили из квартиры. Она вынуждена была с тремя детьми ютиться в частной комнатушке площадью четыре квадратных метра. Для обеспечения хотя бы скудного существования семьи жена выбивалась из последних сил, работала в две смены: одну – в литейном цехе механического завода, а ночью – в машинописном бюро машинисткой». Пленум Верховного суда СССР 26 июля 1990 года реабилитировал Д. А. Петрова.

19 декабря 1962 года газета «Северная трасса» сообщает, как обсуждались материалы пленума ЦК КПСС в регионе. «Трудящиеся находятся под глубоким впечатлением от пленума. Его решения имеют большое значение для дальнейшего ускоренного развития экономики страны, для создания материально-технической базы коммунизма. Огромный трудовой подъём наблюдался в дни работы пленума. В эти дни рабочие подавали заявление о приёме в партию. Обсуждая итоги пленума, коммунисты подвергли острой критики всё, что мешает трудиться. Боевой девиз: «Недостатки – под огонь критики!» имеет особый смысл и значение. Партия принимает меры по расширению и углублению демократии. Восстановив ленинские принципы, партия привлекает в это важное дело широкие массы трудящихся. Ленинским курсом к новым победам ведёт нас родная партия». Заканчивается информация призывом: «Претворим в жизнь решения пленума, рождённые коллективным разумом партии и народа! Достойно закончим четвёртый год семилетки!»

|

В семинарию принимали юношей с шестнадцати лет всех сословий и вероисповеданий, кроме приверженцев шаманизма и буддизма: они поступали по высочайшему разрешению императора. Среди поступающих был конкурс. Лучшие семинаристы обучались за казённый счёт, остальные платили 200–250 рублей в год. Семинария готовила учителей для народных школ. Учебная программа включала следующие предметы: закон божий, старославянский и русский языки, арифметику, историю, географию и др. Срок обучения составлял три года.

В семинарию принимали юношей с шестнадцати лет всех сословий и вероисповеданий, кроме приверженцев шаманизма и буддизма: они поступали по высочайшему разрешению императора. Среди поступающих был конкурс. Лучшие семинаристы обучались за казённый счёт, остальные платили 200–250 рублей в год. Семинария готовила учителей для народных школ. Учебная программа включала следующие предметы: закон божий, старославянский и русский языки, арифметику, историю, географию и др. Срок обучения составлял три года. 14 декабря 1873 года император Александр II удовлетворил просьбу Н. П. Синельникова об освобождении его от должности генерал-губернатора Восточной Сибири. Николай Петрович Синельников (1805–1892) прибыл в Иркутск 20 марта 1871 года, и первым его распоряжением было снижение цены на хлеб в два раза. Новый губернский начальник повёл решительную борьбу со взятками и злоупотреблениями чиновников. Помощником ему стала газета «Иркутские губернские ведомости». Борьба была трудной, требовала много сил и времени. «Работать по службе некому, – писал он Милютину в Петербург, – содержание чиновников весьма недостаточное. Работаю не менее 17 часов в сутки, а иногда сижу до 3 часов утра за письменным столом». По инициативе губернатора в Иркутске был построен театр, открыт приют для бедных, благоустроена набережная Ангары. Дел и забот у губернатора было невпроворот, но он не забывал заботиться о ссыльнопосельнцах и узниках тюрем. В упомянутом письме читаем: «Просил переделать упразднённый казённый завод (речь идёт об Александровском винокуренном заводе – В. Т.) в Центральную тюрьму, прежде назначили за переделку 180 тыс. руб., а я берусь переделать за 100 тыс. руб., только просил разрешить в эту осень, получил телеграмму, что это устройство зависит от окончания дела ещё новою комиссией, отправленною на Сахалин, тогда как устройство тюрьмы во всяком случае необходимо, а если откроются работы на Сахалине, то будет ещё необходимее – теперь по случаю усиленного следствия каторжных и ссыльных и тесноте помещений в тюрьме показался тиф, надо было наскоро починить старую тюрьму и разместить арестантов».

14 декабря 1873 года император Александр II удовлетворил просьбу Н. П. Синельникова об освобождении его от должности генерал-губернатора Восточной Сибири. Николай Петрович Синельников (1805–1892) прибыл в Иркутск 20 марта 1871 года, и первым его распоряжением было снижение цены на хлеб в два раза. Новый губернский начальник повёл решительную борьбу со взятками и злоупотреблениями чиновников. Помощником ему стала газета «Иркутские губернские ведомости». Борьба была трудной, требовала много сил и времени. «Работать по службе некому, – писал он Милютину в Петербург, – содержание чиновников весьма недостаточное. Работаю не менее 17 часов в сутки, а иногда сижу до 3 часов утра за письменным столом». По инициативе губернатора в Иркутске был построен театр, открыт приют для бедных, благоустроена набережная Ангары. Дел и забот у губернатора было невпроворот, но он не забывал заботиться о ссыльнопосельнцах и узниках тюрем. В упомянутом письме читаем: «Просил переделать упразднённый казённый завод (речь идёт об Александровском винокуренном заводе – В. Т.) в Центральную тюрьму, прежде назначили за переделку 180 тыс. руб., а я берусь переделать за 100 тыс. руб., только просил разрешить в эту осень, получил телеграмму, что это устройство зависит от окончания дела ещё новою комиссией, отправленною на Сахалин, тогда как устройство тюрьмы во всяком случае необходимо, а если откроются работы на Сахалине, то будет ещё необходимее – теперь по случаю усиленного следствия каторжных и ссыльных и тесноте помещений в тюрьме показался тиф, надо было наскоро починить старую тюрьму и разместить арестантов». Особой страницей в истории епархии была миссионерская деятельность. Пётр I требовал крещения всех российских иноверцев. Православные миссии функционировали во всех сибирских приходах. Так, священник иркутской Благовещенской церкви, будущий митрополит Иннокентий в 1822 году направился с православной миссией на Аляску. Его старанием была основана каменная церковь на острове Уналашка, сохранившаяся доныне.

Особой страницей в истории епархии была миссионерская деятельность. Пётр I требовал крещения всех российских иноверцев. Православные миссии функционировали во всех сибирских приходах. Так, священник иркутской Благовещенской церкви, будущий митрополит Иннокентий в 1822 году направился с православной миссией на Аляску. Его старанием была основана каменная церковь на острове Уналашка, сохранившаяся доныне. 18 декабря 2003 года в газете «СМ-Номер один» помещена заметка Сергея Орленко о сооружении в посёлке Усть-Уда православного храма. «В мае 2001 года, – пишет автор , – по инициативе директора ЗАО «Ангарский лес» Владимира Константинова и директора Усть-Удинского лесхоза Александра Горбикова было решено построить в Усть-Уде церковь. Это будет монументальное сооружение высотой сорок метров. Кроме этого, предполагалось построить дом для священнослужителя и воскресную школу. В строительство храма внесло свою лепту большинство жителей района. Не остался в стороне и их земляк Валентин Григорьевич Распутин, передав попечительскому совету триста тысяч и пообещав помочь в приобретении церковной утвари».

18 декабря 2003 года в газете «СМ-Номер один» помещена заметка Сергея Орленко о сооружении в посёлке Усть-Уда православного храма. «В мае 2001 года, – пишет автор , – по инициативе директора ЗАО «Ангарский лес» Владимира Константинова и директора Усть-Удинского лесхоза Александра Горбикова было решено построить в Усть-Уде церковь. Это будет монументальное сооружение высотой сорок метров. Кроме этого, предполагалось построить дом для священнослужителя и воскресную школу. В строительство храма внесло свою лепту большинство жителей района. Не остался в стороне и их земляк Валентин Григорьевич Распутин, передав попечительскому совету триста тысяч и пообещав помочь в приобретении церковной утвари».