На прошлой неделе исполнилось 50 лет народному артисту России, почетному гражданину Иркутской области и города Иркутска Денису Мацуеву. За свою карьеру знаменитый пианист успел покорить главные концертные залы мира, стать лауреатом множества престижных премий и наград, а также оказаться в центре...

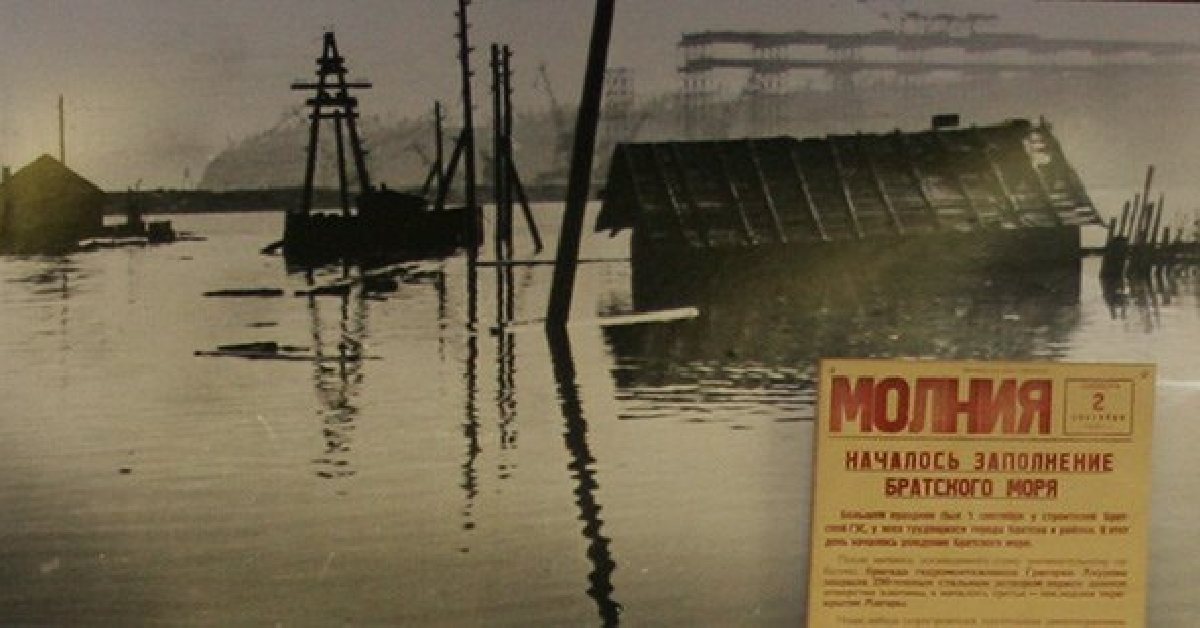

От редакции: В июле 1961 года началось наполнение Братского водохранилища. После его завершения уровень Ангары поднялся в иных местах более чем на 100 метров, и Братское водохранилище стало самым крупным в мире искусственным водоемом, который поглотил бесчисленное количество мелких и крупных...

Константин Демидов – автор двух поэтических сборников: «Признание» (2003), «Есть у сердца Родина» (2021). Его стихи публиковались в сборниках поселка Большой Луг, Шелехова и...

125 лет назад родился Антуан де Сент-Экзюпери.

С этим нашим автором – Виктором Калинкиным наш читатель уже знаком (его рассказ «Сирота» был опубликован в апрельском номере «Перевала»). Виктор Николаевич родился в 1950 году в Забайкалье, окончил отделение журналистики ИГУ в 1978 году, работал в районных, городских и областных газетах. С 1982 по 2002...

Война в отрогах Хингана. Хочу рассказать об отце |

| 19 Мая 2016 г. |

|

Май у меня всегда ассоциируется с нашей великой Победой. И как бы окрашен в определённые цвета... Это и цвет георгиевской ленточки – символа отваги и геройства. Это и цвет красного знамени, колышущегося на ветру над Рейхстагом. Это и цвет чёрного дыма от сожжённых городов и деревень. Но это и цвет синего неба, и белых облаков, парящих в вышине, словно души ушедших на небо героев... А то, что поколение наших отцов – это поколение героев, не только у меня, но и у всего здравомыслящего человечества, надеюсь, никаких сомнений не вызывает. И пока мы помним наших героев, их будет помнить или, во всяком случае, знать, пусть и понаслышке, весь мир. Ибо солдат умирает дважды. Первый раз, когда его настигает пуля. А второй раз, когда о нём забывают. И пока мы все помним о наших победителях, они действительно непобедимы, а их заслуги перед всем миром, освобождённым от фашизма, в первую очередь, солдатами нашей страны, неоспоримы. И исказить историю, правду жизни, уже не так-то просто, как бы этого, увы, очень многим нашим «заклятым друзьям» ни хотелось. Ибо где память есть – там смерти нет... Мой отец – Максимов Павел Павлович, 1919 года рождения, был двенадцатым ребёнком в большом, крепком крестьянском семействе Павла Константиновича Максимова и его жены Домны Васильевны (в девичестве Тютриной). Он был уроженцем села Большая Ерма, что расположено километрах в восьми от районного центра Кутулик. И насчитывающего к началу войны 80 дворов и 360 душ вместе со стариками и детьми. По моей просьбе в конце прошлого, двадцатого, века отец сделал беглые записи о семье и своей войне на Восточном фронте. И поэтому я имею возможность цитировать эти записи как достоверный документ времени. Вот, например, как отец пишет о своём детстве: «Рос я, как и все деревенские дети. Только, пожалуй, более остальных был дерзок и мало послушен... Влюбился я рано. В дочку нашей учительницы Зои Петровой – Лизу. Она с матерью жила в маленьком домике при школе. За отвергнутую любовь я выбил в их доме стекло, бросив в окно камень. Очень часто дрался из-за неё со своими ровесниками – деревенскими ребятами. За что родители не раз намеревались отдать меня в дети. Тем более что предложения такие от состоятельных людей, не имеющих своих детей, им поступали. Но сделать этого они так и не смогли... А тут, в тридцатых годах, нас, как и многих других мужиков, решили почему-то раскулачить. Хотя жили мы не ахти как богато. И вот, помню, устроили торги нашего имущества. Всё продаётся с молотка! Рваные несколько раз латаные дорожки, соха, плуг, телеги скрипучие, корова, лошадь, деревянные ложки, которые смастерил ещё дед Константин. Сбруи, дуги, шлеи, хомуты, вожжи – весь крестьянский скарб, сделанный руками деда и отца... Зачем и кому это было нужно, до сих пор не понимаю. Но очень хорошо помню, как мы, дети, во время этих торгов ушли в баню, легли там на старые веники и плакали навзрыд. А затем наша семья и ещё несколько деревенских семей на лошадях были увезены в районный центр Кутулик. Откуда нас отправили в ссылку на лесозаготовки в тайгу. Километров за сто восемьдесят от Канска ещё, куда мы тоже добирались на телегах в так называемую Туруханскую тайгу... В тайге, в бараках мы прожили около двух лет. Надзору там за нами особого не было. Время от времени приезжали только какие-то мужики. Привозили овсяно-ячменный хлеб да картошку. Забирали заготовленные нами брёвна. Многие умирали там же в тайге. А люди посмекалистее стали потихоньку выбираться домой, к земле-кормилице. Нас тоже вывез оттуда старший брат Василий, наняв возницу. Дома нашу семью приняла старшая сестра Анна Павловна. Она была замужем за Молевым Петром Семёновичем. У неё в зимовьюшке мы и поселились. С помощью добрых людей купили корову. Продолжили учиться в школе. А в 37-м отца, брата Иннокентия, мужа сестры Петра Семёновича и его брата Константина Молева арестовали и увезли в Иркутск...» По имеющимся в нашей семье документам оба моих деда и по отцовой, и по материнской линии: Павел Константинович Максимов, крестьянин, и Василий Иванович Занин, казак, были в этом зловещем 37-м году не только арестованы, но и по решению тройки НКВД расстреляны. А потом посмертно реабилитированы... Но это, как говорится, совсем другая история. Я же продолжу цитировать бесценные записи моего отца, относящиеся уже к Великой Отечественной войне. «Я был призван в армию через Аларский райвоенкомат, когда война с Германией велась уже несколько месяцев. Чувствовалось, что войскам нужны новые людские резервы. Нас, деревенских ребят, на вокзале станции Кутулик набралось человек сорок. Погрузились в вагоны и поехали. Но к нашему удивлению, не на Запад а на Восток. Довезли до станции Мальта, где к нам присоединились призывники ещё из двух вагонов, в основном из горняцкого города Черемхово – дети шахтёров. Все новобранцы были зачислены в артиллерийский гаубичный полк, разместившийся в землянках в густом молодом соснячке километрах в трёх- четырёх от посёлка Мальта. Там под руководством капитана неопределённого возраста нам предстояло осваивать какое-то время азы военной науки. Ну, думаем, как освоим свои 122-миллиметровые гаубицы – сразу же на фронт! Но в одну тёмную мартовскую ночь 1942 года нас с орудиями погрузили в вагоны и отправились мы снова на Восток. Помню, как нам всем было обидно, что мы всё дальше уезжаем от войны, и стыдно перед теми, кто за нас там воюет. Ехали мы в вагонах-теплушках с железными печками-буржуйками, то и дело подкочегаривая их черемховским угольком. На рассвете миновали Иркутск. Дальше по Кругобайкальской железной дороге. Всё дальше на Восток. Всё дальше, как мы думали, от войны. Байкал многие из нас видели впервые. Он был чист, просторен, укрыт поверх льда белым снегом... На станции Улан-Удэ нас подкрепили горячим борщом и овсяной кашей. Жить стало веселее. Дальше тронулись уже с шутками-прибаутками. На глухой станции Горхон нас, человек двести, выгрузили из вагонов. Наш командир сказал, что полгода назад недалеко от этой станции стоял полк. Но все ушли на фронт. И теперь их бараки будем обживать мы. И всё лето 42-го года мы провели там, постоянно тренируясь в азах военного искусства. А потом нас снова погрузили в вагоны, и поезд снова пошёл не на Запад, а на Восток. На небольшом разъезде, недалеко от границы с Монголией мы остановились. С осени 42-го года наш артиллерийский полк влился в состав 103-й стрелковой дивизии, штаб которой находился рядом с разъездом в двухэтажном деревянном доме. Рядом со штабом, тоже в двухэтажном доме находился эвакогоспиталь. И рядом с ним ровное футбольное поле. Было ясно, что мы прибыли уже в давно обжитое место. Здесь меня, моего друга и тёзку Пашу Щербакова, как и многих других, зачислили в дважды краснознамённый имени Александра Невского и Кутузова артиллерийский гаубичный полк... С питанием было неважно. Варили мороженую картошку и капусту. Была перловая каша и селёдка. Вот, пожалуй, и всё. Многие красноармейцы от истощения умирали, и мы их отвозили в «104-ю дивизию» – так мы называли кладбище, где было похоронено уже очень много людей. Мы понимали, для чего мы здесь, в Забайкальских степях. Недалеко от нас была миллионная Квантунская армия. Поэтому и пушки наши в парке денно и нощно всегда были наготове. В июле 1945 года мы по наведённому понтонному мосту перешли реку Аргунь. Направление нашей дивизии было на город Цицекар через пустыню Гоби. Вскоре закончилась вода. И мне хорошо помнится, как люди штыками откалывали щепки от бочек из-под воды и старались сосать их. Так по недосмотру командования люди гибли от жажды без единого выстрела... Воду нам потом удалось добыть в каком-то болотце. Солдат Брагин вырыл сапёрной лопаткой ямку, и из неё брызнула чистая струя воды! Ура! Дальше дивизия по неведомому нам приказу разделилась. Наш артполк двинулся в направлении города Хайлар. И хорошо помню, с какой радостью нас встречали в деревнях китайцы. Они все, стар и мал, стояли вдоль улицы, улыбаясь нам, поднося руки к груди, кланяясь, и произнося одно и тоже: «Капитано шанго», что означало: «Капитан хороший». И выносили нам всё, что у них было. Морковь, лук, репу, какие-то лепёшки... По городу Хайлар наш 271-й артполк прошёл без единого выстрела. Стрелять было не в кого. За день до нас здесь прошла танковая бригада Кравченко, переброшенная сюда с западного фронта уже после победы. Да ещё хорошо поработала наша бомбардировочная авиация. Повсюду валялась искорёженная японская техника, перевёрнутые машины, сожжённые танки. Но когда мы миновали Хайлар, по нашему полку стали стрелять снайперы то с одной, то с другой стороны. Было убито несколько человек и лошадей, везущих орудия. Мы заняли оборону на двух противоположных сопках. Уже смеркалось, и ночь нам предстояла тревожная. А на рассвете я заметил, как в лёгком тумане недалеко от нас по склону сопки движется несколько японских бортовых автомобилей. Я выстрелил двумя снарядами в голову колонны, разбив три автомобиля. Переполох! Кто стрелял?! Послали туда разведчиков. Те, вернувшись, доложили: «Подбито три японских автомобиля. Семь человек убито. В девяти мешках какие-то документы». Документы оказались очень важными, за что я и получил потом свою первую награду. Надо сказать, что японские солдаты дрались очень храбро, и это вызывало к ним уважение. Сможем ли мы биться также? По дороге через Большой Хинган мы оценили выносливость и стойкость наших маленьких монгольских лошадок, тянущих орудия. Как им только хватало сил преодолеть все эти двухдневные подъёмы и спуски? За Хинганом перед нами открылась бескрайняя равнина...» К сожалению, дальше записи отца прерываются. Почему он не довёл их до логического конца, я не знаю. Хотя мог бы. Ведь он не дожил всего несколько дней до шестидесятилетия победы в 2005 году, о чём так мечтал. Может быть, ему тяжело было писать о погибших своих товарищах. Когда из-за обстрела горно-миномётного японского полка, у которого небольшие миномёты базировались прямо на спинах лошадей, в узком ущелье, где двигалась колонна, погибло за один только день 273 человека... А может быть, ему не хотелось вспоминать того японца, с которым он сцепился врукопашную и которого убил? Одно дело убить человека в бою или из пушки. И совсем другое – сражаясь с ним за свою жизнь лицом к лицу... Знаю только, опять же по его неохотным, впрочем, рассказам, что день победы, а вернее, капитуляцию Квантунской армии он застал в городе Таоани в начале сентября 1945 года. И ещё я хорошо помню ордена и медали отца, которыми он разрешал мне играть в детстве и которые теперь хранятся у меня. Особенно, помню, мне нравилась медаль «За отвагу». Потому что и мне самому хотелось быть храбрым защитником своих родных, близких и своей отчизны... И в память об отце я прошёл 9 мая в колонне «Бессмертный полк» с его фотографией...

На снимке: Мой отец и я в возрасте года и семи месяцев в городе Улан-Удэ, в середине прошлого века.

Тэги: |