На прошлой неделе исполнилось 50 лет народному артисту России, почетному гражданину Иркутской области и города Иркутска Денису Мацуеву. За свою карьеру знаменитый пианист успел покорить главные концертные залы мира, стать лауреатом множества престижных премий и наград, а также оказаться в центре...

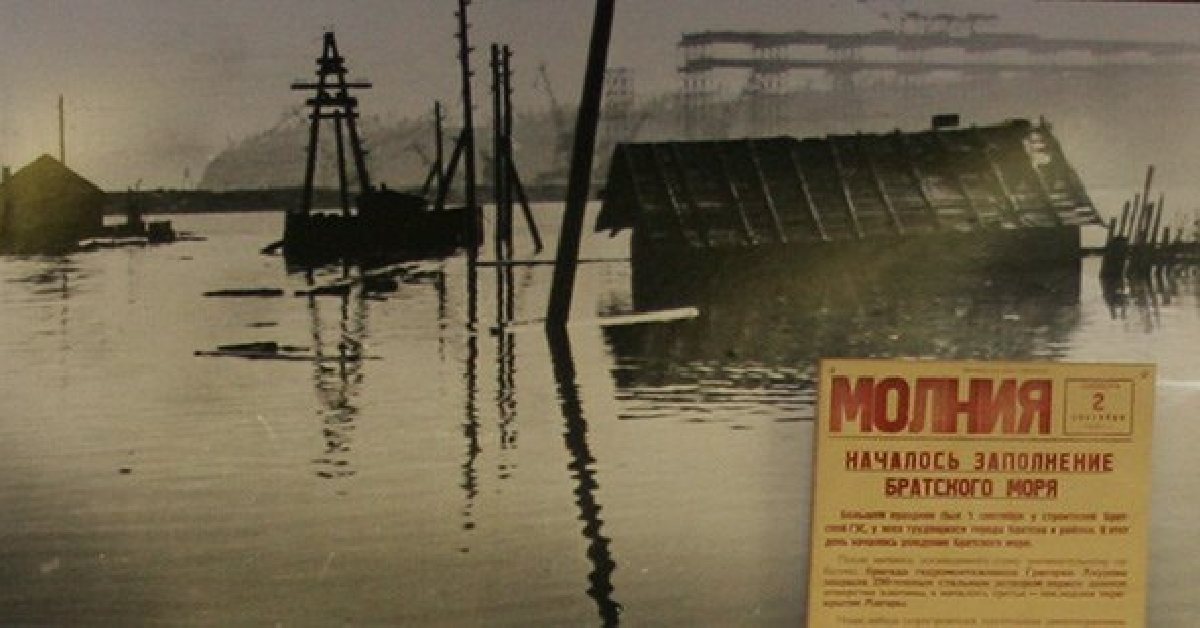

От редакции: В июле 1961 года началось наполнение Братского водохранилища. После его завершения уровень Ангары поднялся в иных местах более чем на 100 метров, и Братское водохранилище стало самым крупным в мире искусственным водоемом, который поглотил бесчисленное количество мелких и крупных...

Константин Демидов – автор двух поэтических сборников: «Признание» (2003), «Есть у сердца Родина» (2021). Его стихи публиковались в сборниках поселка Большой Луг, Шелехова и...

125 лет назад родился Антуан де Сент-Экзюпери.

С этим нашим автором – Виктором Калинкиным наш читатель уже знаком (его рассказ «Сирота» был опубликован в апрельском номере «Перевала»). Виктор Николаевич родился в 1950 году в Забайкалье, окончил отделение журналистики ИГУ в 1978 году, работал в районных, городских и областных газетах. С 1982 по 2002...

Владимир Максимов: «Читайте и вы не превратитесь в дикарей!» |

| 28 Июня 2018 г. |

|

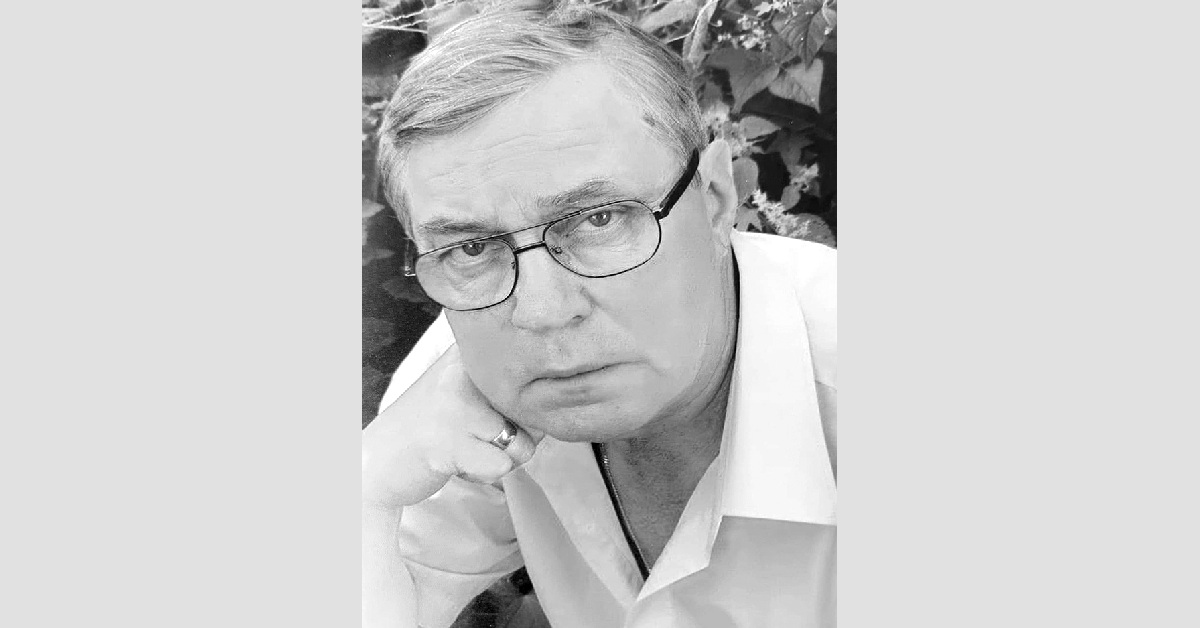

Сегодня писателю и поэту Владимиру Максимову, ведущему в нашей газете на протяжении многих лет рубрику: «Побрюзжим... Поговорим... Подумаем...», 70 лет! Эта, прямо скажем, солидная дата (даже с учётом обещанного правительством роста средней продолжительности жизни), как-то мало вяжется с Володей – и поныне шустрым, неунывающим живчиком, который активно и плодотворно продолжает писать, живо интересуется общественной жизнью города, современной литературой и положением дел в мире. Вот с последнего мы и решили начать наш разговор.

– Владимир, насколько серьёзно ты интересуешься политикой и как с позиции среднестатистического россиянина оцениваешь нынешнюю политическую культуру того же Запада? – Политика мне, как и любому человеку, вынужденному в той или иной мере обращать на неё внимание, не чужда. Хотя в прямом смысле ею я не занимаюсь по одной простой причине – я в ней ничего не смыслю. И когда слышу речи типа: «Я бы на месте президента или премьера сделал так-то ...», всегда думаю: «Как жаль, что все, кто знает, как правильно управлять государством, уже... работают кухарками или дворниками, врачами или чиновниками». Я не знаю, как управлять страной, и к этому не стремлюсь. Может оттого, что у меня есть более интересное и близкое мне занятие – литература, на основе которой, кстати, и держится культура любой страны. И чем меньше в той или иной стране людей, читающих хорошие книги, тем население этой страны глупее. Россия, слава богу, пока ещё является мировым лидером в этой области – и по количеству хороших книг, и писателей. Что же касается Запада, то здесь давно уже существует жажда наживы и обычное общество потребления, в котором почти не осталось духовных ценностей. Оттого, наверное, та же Тереза Мэй и Борис Джонсон – люди, занимающие верхние ступени в политическом устройстве одной из ведущих стран, могут спокойно врать всему миру о том же отравлении Скрипалей или сочинять фейки о химической атаке в Сирии. Поэтому, я считаю, что нынешняя политика Запада всё более скатывается к уровню дикарей, и мне она не интересна. Лучше поговорить о том, что мне гораздо ближе – о современном литературном процессе и его влиянии на судьбы людей. – Хорошо, давай об этом. Какова, на твой взгляд, роль писателя в наше время? И есть ли в этом упомянутом тобою литературном процессе проблемы, скажем, на региональном уровне? – На мой взгляд, истинный талантливый писатель, каким был, например, Валентин Распутин, которого называли совестью нации, по-прежнему и всегда будет являться властителем душ и умов. Причём не только в нашей стране, но и в мире. И большинство людей к его слову прислушиваются даже более, чем к словам политиков. Ибо политик выгоды ради может и соврать. Настоящий же писатель врать не может. Что касается второго вопроса, то начну с проблем общероссийских. Сейчас в стране нет государственных книжных издательств, с их штатом профессиональных редакторов, которые уже на первых ступенях процесса книгоиздания отсеивали бы откровенно слабые произведения – так называемую литературную жвачку, творчество графоманов и прочую макулатуру. Сейчас почти все издательства частные. И издателю глубоко наплевать на уровень литературного произведения, он напечатает любого – лишь бы такой «писатель» заплатил ему бабки. Поэтому и заполнила полки книжных магазинов эта вот «макулатурная литература», отпугнув истинных ценителей литературы. И сейчас трудно на этих «книжных развалах» найти стоящую книгу, полезную уму, сердцу и душе. Ведь тут надо учитывать ещё и то, что менталитет русского человека кардинально иной, чем «человека западного». Последний главным для себя считает ответ на вопрос: «Как жить?» То есть как лучше устроиться в этой жизни, достичь успеха, преуспеть в карьере и в бизнесе. И, в общем-то, плохого в этом нет – это волнует и наших людей. Но для русского человека всегда был главным вопрос «Зачем жить?» И не ответив на этот основной вопрос, наш Иван-дурак, как его зачастую называют в сказках, и с печи не слезет. Зачем? Оттого и литература, в первую очередь русская, во все времена старалась ответить именно на подобные вопросы. Зачем человек пришёл в этот мир? Ради чего он в нём живёт? Каково его предназначение в этом мире? В делании ли добра или зла? И как это в конечном итоге отразится на его бессмертной душе? Об этом писали и Достоевский, и Толстой, и Лесков, и Пушкин, и Лермонтов, и Иван Шмелёв с Иваном же Буниным. И тысячи других выдающихся писателей, перед талантом и прозорливостью которых преклоняется весь думающий мир. Именно думающий, а не цивилизованный, как принято говорить. Ибо многие цивилизации Запада, с отсутствием в их душах критериев морали и нравственности, могут (хотя и при идеальном комфорте) быть изощрённее и хуже какого-нибудь племени дикарей. У которых, тем не менее, есть некая систему табу, необходимая хотя бы для сохранения собственного племени. Так что читайте больше книг, мои дорогие соотечественники, и вы не превратитесь в дикарей... Впрочем, надо констатировать и тот факт, что ныне литература как бы обмелела. Хотя и в двадцатом веке были выдающиеся писатели – те же Валентин Распутин, Виктор Астафьев, Юрий Казаков, Александр Вампилов, Василий Шукшин... Этакие сияющие вершины. Но общий-то литературный процесс, на мой взгляд, должен опираться не только на вершины, но и на общий литературный фундамент писателей пусть меньшего ранга, но, порою, отнюдь не меньшего таланта, как перечисленные выше. Просто в силу разных причин они этот свой талант до конца не смогли или не сумели реализовать. – И тут самое время перейти на тот самый региональный уровень... – Да, в этом смысле Сибирь, и особенно Иркутская писательская организация, является просто уникальной сокровищницей подобных талантов. Имена здесь можно перечислять десятками. Это Евгений Суворов и Ростислав Филиппов, Геннадий Машкин и Геннадий Гайда, Вячеслав Шугаев и Юрий Скоп... Все имена просто не перечислить, а вот музея литературного в Иркутске тем не менее нет. Есть музеи Распутина и Вампилова, но ведь они творили не в пустоте? Они делали своё дело вместе с другими писателями, тоже усердно удобрявшими нравственную и духовную почву. И я уверен, что музей такой нужен. И он вполне бы мог быть в том же «Амурском подворье», что между улицами Фурье и Чехова. Где, кстати, останавливался в своё время Антон Павлович Чехов, отправляясь на Сахалин, и который назвал Иркутск культурной столицей Сибири и вполне европейским городом. Потому и хотелось, чтобы в этом «Амурском подворье», где тогда была гостиница, и которое находится сейчас в заброшенном состоянии, был создан музей литературы, а не какое-нибудь очередное развлекательное или торговое учреждение, коих в нашем городе и без того переизбыток. Я уверен, что это по силам нашей области. Нужна только, как говорят, политическая воля властей – губернатора или мэра. Впрочем, это лишь мои мечты. Поскольку даже такой сильный творческий союз, как Иркутская писательская организация, из-за финансовых проблем вынужден был прекратить своё существование. И многие писатели, как уже состоявшиеся, так и ещё постигающие творческие азы, оказались за бортом. Есть и другие проблемы в литературной среде Иркутска, на которые бы тоже следовало обратить внимание и властям, и самим «властителям человеческих душ» и, так сказать, передовой творческой интеллигенции. На сегодняшний день у нас в области несколько творческих литературных союзов: иркутское отделение Союза писателей России, Союз российских писателей, Областная писательская организация. Это неуместное дробление ведёт к тому, что в литературу из-за порою конъюнктурных соображений попадают люди, мягко говоря, малоталантливые, а порою просто бездарные. И это меня печалит, поскольку принижает и размывается высокое представление о литературном процессе. Ведь простой читатель, малосведущий в этом процессе, как рассуждает: «Вот-де Пупкин выпустил книгу стихов, он член такого-то писательского союза, значит, книга хорошая». А в книге той кроме зарифмованных строк и пустопорожнего звона порою и нет ничего. Но она стоит на полке рядом с книгой настоящего поэта, который душу свою в неё вложил. Это принижает уровень настоящей литературы, в котором обычному читателю разобраться нелегко. А сита, просеивающего все эти так называемые «творения» и определяющего их литературный уровень, в издательствах нет. Как нет в этом и роли государства. Потому я и уверен, что Иркутску, кроме литературного музея, ещё и архинеобходимо государственное издательство. Впрочем, и здесь я хорошо понимаю, что мечты мои утопические. Тяжело от капитализма вновь перейти к социализму – история такого ещё не знала. К бесплатным образованию и медицине, к государственному книжному издательству, к достойным авторским гонорарам, на которые творческий человек мог бы свободно творить, не задумываясь о хлебе насущном. Ныне же в нашей стране писатель, пожалуй, самое бесправное существо. Его даже в реестре профессий нет. Скажем, дворник есть, а писателя – нет. И гонорар ему, в лучшем случае, выдают его же собственными книгами, которые он должен ещё умудриться продать, чтобы хоть что-то получить за свой отнюдь нелёгкий труд. А сколько унижений испытывает писатель, собирая у спонсоров деньги на издание своих книг? Одним словом, проблем в современном литературном процессе нашей страны и региона немало. Но, тем не менее, настоящая литература вопреки всему ещё жива. И пока она будет жить, в людях будет жить духовность, стремление к светлым идеалам, к созиданию добра, а не зла. Надеюсь, что и моя новая книга «Забытые запахи лета», которая вышла в издательстве «Востсибкнига» к моему юбилею, и в которую вошли четыре новых повести и двадцать рассказов, также послужит на благо думающим, читающим, а потому и не деградирующим людям... – Что ж, спасибо за беседу. И всего тебе доброго! – И вам, коллективу и читателям моей любимой и уважаемой газеты «Мои года», всего самого доброго! И спасибо, что предоставили мне возможность поговорить о волнующих меня вопросах. *** Наша справка

С юбиляром беседовал Анатолий ВЫБОРОВ

Тэги: |