На прошлой неделе исполнилось 50 лет народному артисту России, почетному гражданину Иркутской области и города Иркутска Денису Мацуеву. За свою карьеру знаменитый пианист успел покорить главные концертные залы мира, стать лауреатом множества престижных премий и наград, а также оказаться в центре...

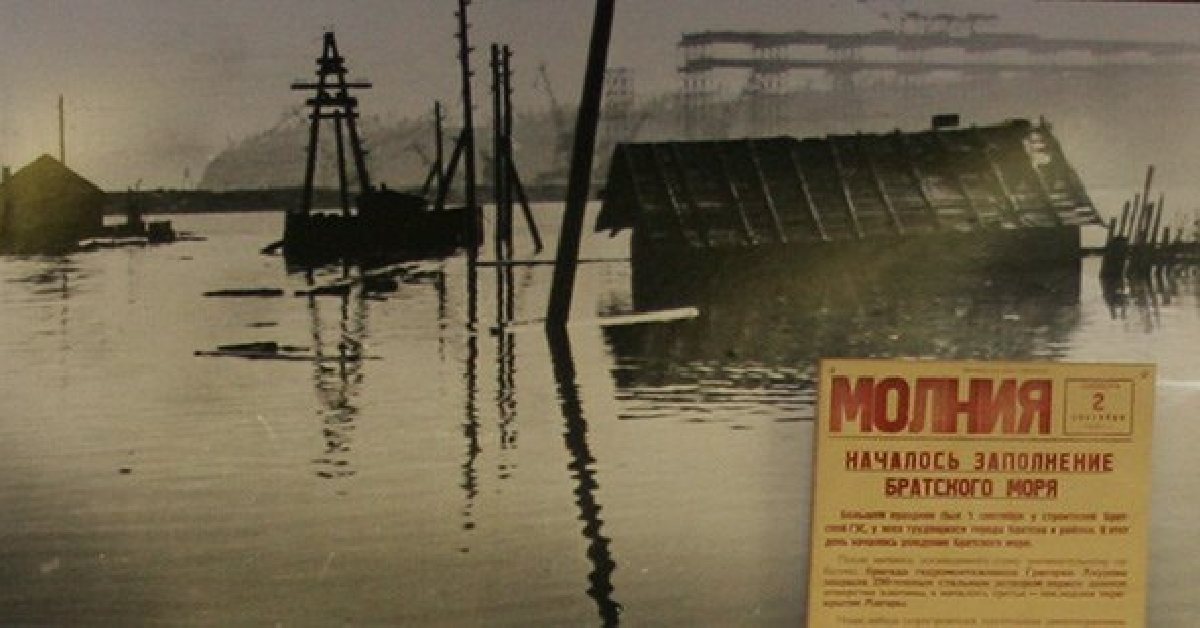

От редакции: В июле 1961 года началось наполнение Братского водохранилища. После его завершения уровень Ангары поднялся в иных местах более чем на 100 метров, и Братское водохранилище стало самым крупным в мире искусственным водоемом, который поглотил бесчисленное количество мелких и крупных...

Константин Демидов – автор двух поэтических сборников: «Признание» (2003), «Есть у сердца Родина» (2021). Его стихи публиковались в сборниках поселка Большой Луг, Шелехова и...

125 лет назад родился Антуан де Сент-Экзюпери.

С этим нашим автором – Виктором Калинкиным наш читатель уже знаком (его рассказ «Сирота» был опубликован в апрельском номере «Перевала»). Виктор Николаевич родился в 1950 году в Забайкалье, окончил отделение журналистики ИГУ в 1978 году, работал в районных, городских и областных газетах. С 1982 по 2002...

Однажды осенью прошлого века (продолжение) |

| 17 Ноября 2016 г. |

|

Если кто помнит, от службы армии я благополучно укрылся в стенах университета. Но ведь 62 статью Конституции СССР никто не отменял. А она была по-военному проста, ясна, категорична и гласила: «Защита социалистического Отечества есть священный долг каждого гражданина СССР». Вот так – «каждого». Значит, и мой долг, с моими очками минус семь с половиной диоптрий. Потому серым осенним утром мы, два десятка студентов-первокурсников – филологов, историков, географов и биологов – стоим в строю на заднем дворе университета. С этих сугубо женских факультетов нас едва набралось на взвод. Майор Казаков и другиеПеред нами пружинистой походкой расхаживает подтянутый человек в полевой офицерской форме с майорскими погонами. Он уж представился – майор Казаков, преподаватель материальной части артиллерийских систем и оптических приборов. Офицер ходит и излагает своё педагогическое кредо: – Ну что, собрались, сопливые артиллеристы? – спрашивает он с потаённой улыбкой. – Артиллеристы с дыркой в голове... Шалопаи, прогульщики! Знаю я вас, лодырей, – учиться военной науке вы не любите. А мне что? Я вспрошу, вспрошу и двойку влепю... И к декану. Я как петух – прокукарекал, а там хоть не рассветай! Наш совершенно штатский строй ёжился – и от осеннего холодка, и от этих грозных обещаний. И от самого вида майора – твёрдые скулы, суровая складка губ, глаза цвета стали... Нам, глядя на него, думалось: этот вспросит... и влепит... А ещё от того мы трепетали, что за спиной майора грозно смотрело на нас жерло того, что мы поначалу по-свойски называли пушкой. Но вскоре узнали, что это чудище называется: 122-миллиметровая гаубица образца 1938 года. Не знали мы и того, что эта богиня войны потребует от нас немало жертв, некоторые даже падут (вылетят из университета) в неравной борьбе с ней.

Вот она – наша нелюбимая подруга гаубица Кто же стоял в этой нестройной шеренге, кем стали эти люди, из которых наши военачальники пытались сделать бравых офицеров Советской Армии? Всех я, конечно, не вспомню, только некоторых, самых ярких, которые так или иначе проявились в будущей жизни. Например, Леонид Пластинин, которому суждено было стать доктором географических наук... Николай Хосомоев, доктор филологии, профессор Улан-Удэнской академии культуры... Несколько членов Союза писателей – мои однокурсники Станислав Китайский, Ким Балков, мой друг и брат на всю жизнь... И самый известный среди нас – Леонид Бородин, диссидент, писатель, главный редактор журнала «Москва». Об его исключении из университета несколько позже. Были в этой шеренге мои однокурсники, друзья, рано ушедшие из жизни... Валя Жариков, приехавший в Иркутск из читинского посёлка Шерлова Гора – настоящий интеллигент, он отлично играл на фортепиано, шахматист-перворазрядник, книгочей, я на всю жизнь благодарен ему за то, что он открыл для меня Бабеля. Юра Николайчук из Улан-Удэ, поэт, журналист, крепкий парень из рабочего района Улан-Удэ, человек с нежной ранимой душой. Но тогда были одинаково лопоухи, юны – восемнадцати-девятнадцати лет от роду. Хотя имели кое-какой жизненный опыт – неудачной учёбы в других заведениях (Бородин, например, поучился в школе милиции и сумел из неё уйти по собственному желанию), первой любви, которая редко бывает счастливой. Особенно у нас – мы были жертвами раздельного обучения, я, например, долго смотрел на девочек как на пришелиц из другого, мало знакомого мне мира. Итак, мы, против нас майор Казаков и гаубица. Впрочем, майор был не против нас, при его нарочитой солдатской грубости он был человеком, не лишённым своеобразного юмора, и мог быть даже добрым, хотя это мы поняли далеко не сразу. Сразу же наши старшие товарищи сообщили нам про него несколько легенд, которые передавались из поколения в поколение. Например, про одного несчастного студента, которые пересдавал майору его предмет одиннадцать (!) раз. Наконец офицер спросил несчастного: «Ну, что, всё ходишь?» – «Хожу, конечно, – ответил тот, – куда мне деваться?» – «Ну, ходи, ходи, – меланхолично ответил Казаков, – я вообще-то в ведомость тебе со второго раза зачёт поставил». – «Как?» – ошарашенно спросил студент. «А вот так. Не мог же я так долго держать казённую бумагу. Давай свою зачётку». Боевые потериВоенку (так панибратски звалась у студентов батальная наука) мы не любили, и это ещё мягко сказано. Особенно мы, гуманитарии. Да и за что её было любить? Кроме устройства гаубицы (все эти противооткатные механизмы, сальниковые набивки, станины и прочие механические штучки) была ещё тактика, баллистика и бог знает что ещё. А уставы, множество уставов – это отдельная маята. Нас же особенно «доставала» теория вероятности – длинный ряд формул, абракадабра из цифр, знаков и абсолютно не русских букв. Запомнить, а тем более понять это было совершенно невозможно. Курьёзные случаи с нами происходили постоянно – они просто не могли не происходить. Один такой случай произошёл с Васей Васильевым. Вася был крупным губастым блондином с курса, который теперь неизменно зовётся вампиловским – видимо, по аналогии с пушкинским лицеем. Сдавал Вася эту самую теорию... Принимал экзамен подполковник Акулов, этакий армейский интеллигент (как гласит студенческая молва, потом его забрали в Москву, чуть ли не в генштаб). Васе досталась нелёгкая доля – написать на доске формулу из этой клятой филологами теории, да ещё и расшифровать в ней каждый символ. Формулу-то он написал (где взял – история умалчивает) и теперь пробирался от одного её символа к другому «наугад, как ночью по тайге», – где сам, где снисходительный офицер помогал. Так и брёл наш Вася, пока не наткнулся на букву «L» и сходу сообщил: «А это – эл эпинтетикум». Немая сцена... подполковник не понял, что сказал студент, а тот и сам не может сообразить, откуда взялся этот «эпинтетикум» и что это за зверь. А дело в том, что этот термин – из древнерусского языка, который мы учили разве что чуть охотнее, чем военку. Как можно пострадать за маршалаЕщё один курьёз произошёл с моим другом и однокурсником Кимом Балковым. Все мы были, что называется, штафирками – то есть людьми сугубо штатскими. Но Ким был из штатских штатским – нынешний прозаик тогда был поэтом, а значит, существом нежных чувств и эмоций, бесконечно далёким от грохота орудий и разрывов снарядов. Но как человек добросовестный и желающий получить диплом, он брал военную науку измором, то есть элементарной зубрёжкой. Надо отдать ему должное, к окончанию университета он знал эти премудрости лучше большинства из нас. Это было на первом курсе. Сдавали мы всё тому же майору Казакову «Оптические приборы», предмет не очень трудный даже для нас. Вопрос моему другу попался из самых легких – работа с буссолью. Если я не совсем забыл всю эту науку, буссоль – это прибор для измерения углов на местности. Ким был счастлив. Он вышел отвечать свободный, раскованный. Начал: «Наведём перекрестье буссоли на ориентир номер один – вот на это угол. Запишем показание». «Так, Балков, – подбодрил Кима майор, – дальше». – «А теперь, – продолжал вдохновлённый студент, – наведём прибор на ориентир номер два...». И поискал глазами этот ориентир. Но аудитория – не чисто поле, в ней с подходящими приметами бедновато, ни тебе одиноко стоящего дерева, ни завалящего стога сена... Но творческая натура Кима не позволила ему выбрать другой угол, она требовала разнообразия: «Наведём перекрестие буссоли вон на того генерала». – «Что?! – взревел майор. – Куда?» – «Да вон какой-то генерал висит – на него», – не почуяв беды, продолжал студент. «А ну, вон отсюда, – всегда как бы слегка загорелое лицо майора побагровело, – чтобы духу твоего не было!» – «Да я же... всё знаю...» – бормотал растерянный парень. «Иди, иди, – продолжал майор, – и подумай!» А провинность Кима состояла в том, что генерал, который «висит», был не кто иной, как маршал Советского Союза, министр обороны СССР Родион Яковлевич Малиновский. А наш довольно свободный и даже несколько демократичный майор армейские ценности и авторитеты ценил превыше всего. Макс, проигравший «войну»Но больше всех на моей памяти пострадал на полях сражений с военкой некто Макс Хажеев. Этот парень готовился стать преподавателем русского языка и литературы в бурятской школе, но наши бравые офицеры должны были сделать из него ещё и артиллериста. Такой нагрузки он не выдержал. Молодой, статный сын бурятских степей, он если и мог воевать, то верхом на верном коне, с луком и колчаном, полным стрел. А в тесной казарме, полной солдат, ему было представить себя непросто. На этом и погорел. Дело в том, что нам пришлось учить ещё и уставы Вооружённых Сил СССР. Их было много, и все они были скучны до занудства. Макс погорел на Уставе гарнизонной и караульной службы. Разъясняя вопрос об организации солдатских казарм, он должен был рассказать, почему койки ставятся на строго определённом расстоянии от стен. Не помню, а может, никогда не знал, каково это расстояние и для чего оно служит. Что-то там про санитарные нормы... Но Макс ответил так: «Это для того, чтобы солдаты, когда вскакивают по тревоге, головами о стенки не стукались». Офицер не скрыл своего недоумения, но студент пояснил: «Ну, не исключена возможность...». Военные люди долго веселились, вспоминая столь причудливый ответ. Но зачёт Хажеев не сдал. Не сдал он его и в следующий заход, и ещё, и ещё... Нависла угроза исключения из университета. В следующую попытку он пришёл на военную кафедру с перебинтованной правой рукой, которую бережно прижимал к груди, очевидно, не доверяя грязноватому бинту, посредством которого она крепилась в статичном положении. Офицеры ему посочувствовали – как же сдавать экзамен со сломанной рукой, да ещё и правой? Когда студент уходил с кафедры, ему зачем-то понадобилось освободить здоровую руку, в которой он держал довольно увесистый чемоданчик-балетку. И не нашёл ничего лучшего, как повесить его на правую «сломанную» руку. Покинул кафедру под здоровый смех военных людей. А потом и университет... И потерялся где-то... Басня подвелаТак мы и тянулись с курса на курс, теряя бойцов. Причём всё по законам жанра – более в боевой обстановке, чем в гуманитарных науках. Да, обещал рассказать про студенческую судьбу Леонида Бородина. В нашем университете она продлилась недолго – Лёню отчислили с первого курса. Отнюдь не за академическую неуспеваемость, и военка тут не причём. Отсюда начиналась его тернистая дорога диссидента. Был там какой-то музыкальный кружок, который быстро свернул к разговорам о политике. Но сигналом «Ату его!» послужила басня про умершего льва и лису, которая при жизни воспевала царя зверей, а после смерти стала его поносить – ясно читались отношения Сталина и Хрущёва. Как-то раз его прямо с лекции вызвали в деканат, где два гуманиста в штатском умело обыскали его и нашли то, что Леонид не особенно и прятал – эту самую басню. Дольше понятно – быстренько исключили из университета и из комсомола, пошёл парень с волчьим билетом по жизни. Дальнейшая судьба его известна широко.

Это наш взвод, правда, не весь, первый слева – Станислав Китайский, второй – Валя Жариков, четвёртый я, шестой Ким Балков В Даурских степяхА время мчится, как футбол, Когда его пинком заденешь. Одна на свете есть любовь, Её воспел Сергей Есенин. И потому под звон бокалов Летят по небу журавли, А нам судьбой предназначалось Из артиллерии палить. Не ищите этот весьма странный стих в поэтических сборниках. Автор его – филолог со следующего за нами курса, забавный паренёк по имени Толя Яшин. Мне этот шедевр понадобился только из-за одной строчки, а именно: «...из артиллерии палить». Именно это нам «судьбой предназначалось» в мае 1960 года. Серенькое утро. Мы, невыспавшиеся и слегка с похмелья, высадились из вагонов на станции Оловянной и тут же погрузились в кузова армейских грузовиков, крытых брезентом и оборудованных дощатыми скамейками. Не успели задремать, как миновали местечко под названием Цугуловский дацан (был там этот буддийский храм, переоборудованный под армейские склады). И вот уже оказались в военном городке, который затерялся в Даурских степях, – несколько казарм, пищеблок, офицерская столовая, баня, артиллерийский парк... И прочие места общего пользования: клуб, громадный дощатый сортир... И степь во все концы, от горизонта до горизонта. Нас быстро, по-военному взяли в оборот. И вот мы уже выходим из бани. Натягиваем на себя галифе, гимнастёрки, сапоги. И все становимся одинаковыми настолько, что путаем друг друга. Выделяется только мой товарищ Валя Жариков – полноватый, невысокий, рыженький, он становится очень похожим на Йозефа Швейка, хоть сейчас снимай его в кино. К тому же он также не может понять и принять условности армейской службы, как и бравый солдат австро-венгерской армии. Это выясняется тут же. Взводу приказали построиться, и нашему ковыляющему воинству представили командира, старшего лейтенанта Латковского, который тут же обратился к нам с программной речью – про необходимость соблюдения уставов, про «тяжело в учении – легко в бою», про святость строя. Вот эта «святость» тут же была нарушена. Валей Жариковым. Дело в том, что нас, невыспавшихся, распаренных в бане, накормили сытным обедом. А тут ещё серое утро сменилось полднем с ослепительно ярким солнцем. Дремалось. Слова старлея доносились как сквозь вату. Всех разбудил неожиданно звонкий голос Вали: «Товарищ старший лейтенант, а не придётся нам кальсоны менять?». Мы недружно засмеялись, а командир, на несколько мгновений лишившись дара речи, обрёл этот дар и скомандовал: «Два шага вперёд шагом марш! Как фамилия?». Валя шагнул, гремя сапогами, и ответил свободно: «Валя Жариков». Офицер снова онемел, но быстро пришёл в себя и произнёс: «Никаких Валь тут нет. Есть студент Жариков. Который должен помнить, что строй для военнослужащего место святое. Если уж очень чего-то надо, то он должен попросить у командира разрешения обратиться. Как можно не знать про такие простые вещи? Вы же незаконченный человек с высшим образованием!». – «Человек я законченный, – парировал студент, – это образование у меня пока незаконченное. Так, может, разрешите обратиться?». – «Да-а, – протянул офицер – чувствую, нам с вами ещё работать и работать. Про строй вы ничего не поняли. На первый раз предупреждение. Так что вы хотели? Обращайтесь». – «Я про кальсоны. Они же чистые. А нам пора сходить туда», – и Валя этаким вальяжным жестом указал в сторону сортира.

Мы с Китайским, я – слева Старший сержант Аюшеев и другиеПонимаю, что столь подробно описывать наши армейские приключения пора кончать, а то никакого места не хватит. Поэтому перехожу к конспективному изложению. Со старлеем мы худо-бедно поладили, правда, он продолжал удивлять заковыристыми оборотами речи. Например, такой командой: «Правой рукой к обратной ноге!». Но это нам, «незаконченным» филологам с высшим образованием, даже нравилось. А вот помкомвзвода у нас менялись дважды. Сначала у нас был сержант Анфиногенов, которого мы звали просто Толей и уважали. Но он был, видимо, недостаточно жёсток для нашего взвода вольных стрелков, про который командир батареи капитан Озеров выражался так: «Что это за взвод? Вы же никаких властей не признаёте – ни армейских, ни советских, ни турецких!». Толю заменили нашим товарищем – служилым человеком с юридического факультета сержантом Алексеем Протасевичем. Он взялся за нас рьяно, но вскоре сам вынужден был попросить отставки – не хотели мы ему подчиняться, обидно нам было. И к нам приставили самого страшного человека всех сборов – старшего сержанта Аюшеева, который до этого на глазах у всех гонял взвод ребят из политеха: в столовой заставлял их раз десять садиться и вставать, строем, с песней водил даже в сортир, в общем, измывался как мог. Над бедными ребятами хохотали все, а мы, может, громче всех, уж больно весёлый был у нас взвод. Дедушка Крылов был, как всегда, прав: «Вперёд чужой беде не смейся, голубок!». Теперь уже смеялись над нами. Но нам было не до веселья – все самые тяжёлые по очереди и вне очереди были наши. Я, например, узнал, каково это мыть посуду три раза в день на несколько сотен мужиков, бодрствовать сутки начальником караула в артиллерийском парке, промывать до зеркального блеска десятки казарменных окон. Потому пройти с бодрой песней до сортира нам уже не казалось тягостью, тем более что там можно было укрыться на несколько минут в задумчивой позе, повесив на шею солдатский ремень. Утешало одно – до конца сборов оставалась неделя. Совсем замордовать служака нас просто не успеет.

«...из артиллерии палить»Но был ещё и апофеоз этих судьбоносных сборов – стрельбы. Мы рыли окоп полного профиля для нашей мучительницы гаубицы и палили из неё куда-то в неведомые дали. Старлей смотрел в бинокль и командовал: «Недолёт!», «Перелёт!» и даже изредка: «Цель поражена». Нам с Юрой Николайчуком досталась в орудийном расчёте роль статистов – мы должны были подбирать и складывать в ящики стреляные гильзы. Едва ли в боевых условиях кто-то этим занимается. Перед первым выстрелом нам стало страшновато, и мы залегли за невысокий бруствер. Мимо пробегал майор Казаков. Прежде чем заткнуть уши, мы услышали: «Чего залегли? Бздуны!». Бояться было чего – после каждого выстрела раздавался адский грохот, орудие и все, кто его окружал, тонули в облаке пыли. Наутро я сам слышал разговор двух оглушённых выстрелами наводчиков: – Ты слышишь что-нибудь? – Что, закурить тебе? – А я так ничего не слышу. – На, закуривай. И они разошлись, довольные друг другом и солдатским братством. Промаявшись ночь на земляном полу в палатке, мы наконец-то вернулись в свой ставший родным городок. Потные, грязные, мы тащили тяжёлые сапоги в казармы. Навстречу нам торжественно шествовала ставшая уже привычной цепочка верблюдов. Нашу бредущую колонну догнал майор Казаков, как всегда, бодрый и подтянутый. Среди нас он почему-то выделил математика Поплавского. Может быть, потому, что тот чем-то напоминал верблюда – высокий, сутулый, с длинной кадыкастой шеей.

«Центр, как слышите? Приём!» – Ну что, Поплавский, познакомился с верблюдицей? – озорничал Казаков. – Никак нет, товарищ майор,– ответил студент. – А как ты думал, – офицер, кажется, только этого и ждал, – к верблюдице, как к девушке, подход нужен! И майор двинулся дальше, легко обогнав нашу колонну. В столовую мы пришли слегка отдохнувшие, умытые, с проснувшимся аппетитом даже не волчьим, а каким-то львиным или тигриным. Это не помешало Славе Китайскому, самому куртуазному среди нас кавалеру, сделать комплимент единственной женщине сборов, официантке из офицерской столовой, хрупкой брюнетке, несколько истомлённой всеобщим мужским вниманием. «Если бы у меня была палитра, я бы написал ваш портрет», – сказал Слава. «При чём здесь пол-литра?» – не поняла томная девушка. В городе мы долго выделялись загорелыми лицами и красными на этом фоне облупившимися носами – в степном мае был лишь один день без солнца. Государственные экзамены кое-как преодолели (кто с первого захода, кто со второго) и получили звания «Младший лейтенант запаса». Валя Жариков, сдавший это испытание, кажется, последним из нас и, выпив на радостях, порхал по лестницам общежития, трепеща невидимыми крылышками, и кричал: «Девки, все ко мне! Я офицер Советской Армии!». Как давно это было! Странно, что все эти тяготы через с расстояния более полувека вспоминаются чуть ли не с нежностью. И почему, интересно, я до сих пор помню номер моего автомата – ЛН 2011? Что за притча? Впрочем, что тут странного – это была наша давно ушедшая юность. Фото из архива автора Тэги: |