На прошлой неделе исполнилось 50 лет народному артисту России, почетному гражданину Иркутской области и города Иркутска Денису Мацуеву. За свою карьеру знаменитый пианист успел покорить главные концертные залы мира, стать лауреатом множества престижных премий и наград, а также оказаться в центре...

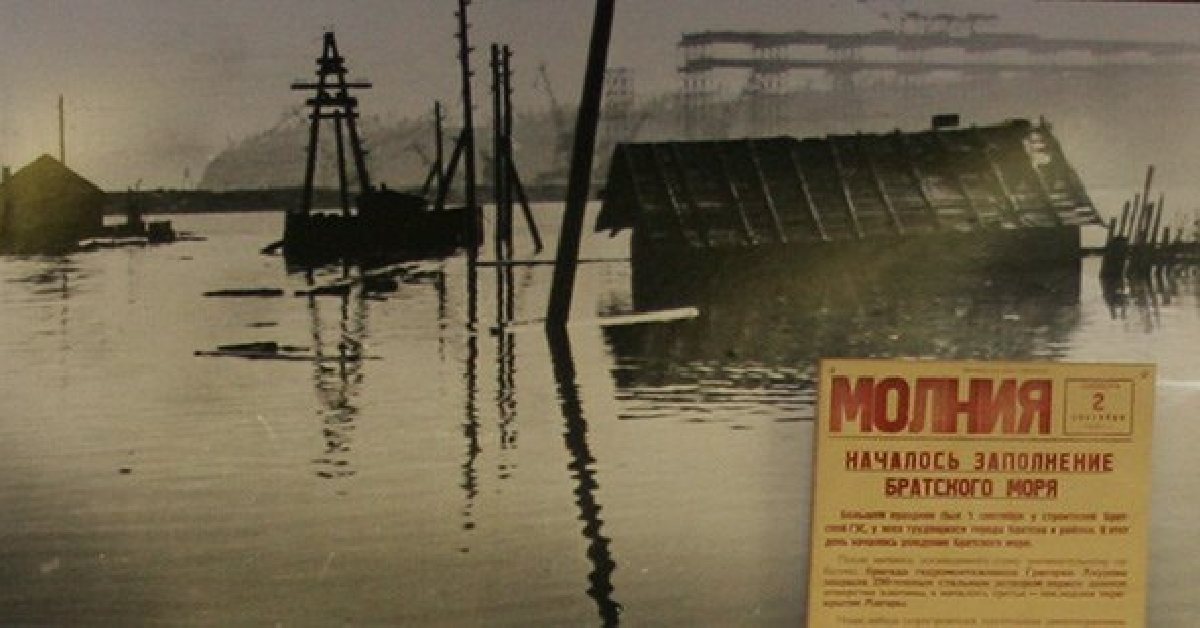

От редакции: В июле 1961 года началось наполнение Братского водохранилища. После его завершения уровень Ангары поднялся в иных местах более чем на 100 метров, и Братское водохранилище стало самым крупным в мире искусственным водоемом, который поглотил бесчисленное количество мелких и крупных...

Константин Демидов – автор двух поэтических сборников: «Признание» (2003), «Есть у сердца Родина» (2021). Его стихи публиковались в сборниках поселка Большой Луг, Шелехова и...

125 лет назад родился Антуан де Сент-Экзюпери.

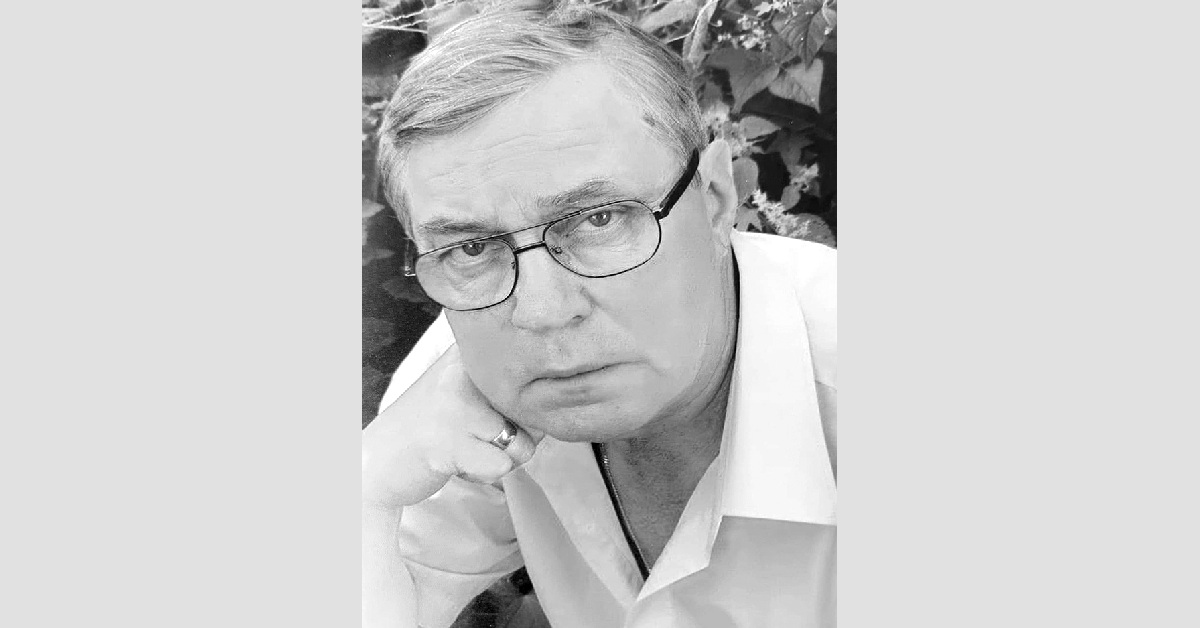

С этим нашим автором – Виктором Калинкиным наш читатель уже знаком (его рассказ «Сирота» был опубликован в апрельском номере «Перевала»). Виктор Николаевич родился в 1950 году в Забайкалье, окончил отделение журналистики ИГУ в 1978 году, работал в районных, городских и областных газетах. С 1982 по 2002...

А сталкер жил рядом |

| 25 Января 2018 г. |

|

Его долго не принимали в больнице. Видуха у него, конечно, была не ахти: неряшливые шевелюра и борода, потрёпанные кеды, видавший виды анорак. Он хотел позвонить главврачу, своему давнему знакомому, но передумал: а чем он лучше других? Когда подошла его очередь, от боли уже не мог связно говорить. Скорее всего, его приняли за бродягу. А может, дежурный врач торопился или устал – райбольница укомплектована кадрами лишь на треть. Так или иначе, но после осмотра его отправили домой. Он ещё добрался в посёлок и в ту же ночь умер. Потом установили, что это бы инфаркт.

Вот так нелепо ушёл из жизни мой друг, заслуженный путешественник России и непризнанный художник Алексей Усков. Тридцать лет назад мы сплавлялись с ним по горной Уде в Тофаларии. Сплавлялись на самодельном катамаране: гондолы из детской клеёнки, каркас из наспех оструганных жердей, кое-как скрепленных верёвкой. Компания у нас тогда собралась разношёрстная. А накануне у меня было шапочное знакомство с этим высоким, заметно прихрамывающим парнем, который увлёк меня своим сбивчивым рассказом о красотах Тофаларии. На первом же пороге под красноречивым названием «три бандита» моё представление об этом путешествии, как о лёгком увлекательном сплаве, улетучилось: бурлящий поток вначале поставил катамаран свечкой, накрыв всех с головой, а затем властно и сильно стал выдёргивать нас из катамарана, швыряя на острые камни. Следующий порог мы проходили уже с предварительной разведкой. Я не курил, но перед порогом попросил у Алексея сигарету, после порога – ещё одну. Вечером мы сидели у костра, и он поведал нам, что это лишь второй сплав в его жизни. А перед этим водники-ассы, взяли его на сплав по Казыру. На той реке – немало памятных досок с именами погибших водников-туристов. Вот и он мечтает, что на одном из порогов будет укреплена доска с его именем... «Странный парень», – помнится, подумалось мне. Он ещё рассказал, что остался после срочной в армии прапорщиком и разбился тогда на мотоцикле с первой женой – встречная машина ослепила фарами, и они упали с большого моста. Никто тогда не давал и пяти процентов, что он останется жив. Собирали его по кусочкам – целый год провалялся по госпиталям. С армии списали вчистую: что-то с головой, что-то с ногой – вместо пятки капроновый сустав. Но справку об инвалидности он выбросил и не разу не получал пенсии... Мы молча переглянулись: «Так он завтра может нас запросто потопить!» А назавтра разразилась гроза, после которой этот странный человек, отрывисто бросая команды, продолжал лезть в самое жерло очередного порога... В общем, мы тогда бросили его на полпути, вернулись по тропе в Алыгджер и улетели домой, а он в одиночку продолжил штурмовать реку. ...Когда лет через шесть, вернувшись в родные места, я вновь встретил Алексея, он достиг, казалось бы, невозможного: стал кандидатом в мастера спорта СССР по водному туризму и «взял» все реки Восточной Сибири высшей категории сложности. Экипировка у него тогда уже была по высшему разряду: снаряжение – от ведущих фирм, катамаран – из ткани, что используют в космической промышленности. (Его картины, мастерски и реалистично написанные в технике лессировки, хоть и редко, но всё же покупали. Все деньги от их продажи он и тратил на экипировку, покупку красок да сигарет с кофе. Семье практически ничего не перепадало.) Жизнь этого богатого нищего была подчинена нехитрому распорядку. Летом – бегство в горы, сплав по горным рекам. А зимой он просиживал весь день за мольбертом – выплёскивал увиденную красоту на полотно. Природа на его картинах – гимн природе: Восточные Саяны, Ергаки, Алтай, север Забайкалья..... Пред ними невольно думается: «А ведь Шишкин вполне мог бы взять его в свою компанию, доводись им встретиться – реки и горы Сибири тот доверил бы писать Алексею». Необычным был Алексей и внешне: иссиня-чёрные, свитые в колечки до плеч, волосы, лохматая борода и усы. И сам он весь – жилистый, сухой, вены на сильных руках, как шпагаты. Таких я встречал в Индии: сидят на улице, пьют кофе и ведут беседы о вечном. А он говорил о другом: «Нет замков у природы, вход свободный». «Человек, освободись от пут материального, от всего, что мешает. Дай свободу своим мыслям, творчеству». Можно было подумать, что он нахватался книжных «верхов», но книг в его мастерской не было вовсе – он признавал только одну книгу – свою душу и читал только её. Правда, добавлял, что забыл язык праматери, на котором она написана, и только подбирает ключи. Красиво порой говорил. И непонятно. Однажды пришёл ко мне домой, усталый, в рваном трико, стал возмущаться увиденным фильмом про Ван Гога: «Что это художника так показали? Какой-то растрёпа, не моется, вся одежда в красках, что-то непонятное выкрикивает». Я посмотрел на него – один к одному: футболка в красках, как в краске и его жилистые, с прокуренными до желтизны пальцами, руки. Сели пить чай, и он продолжал бессвязно: «Ночью проснулся, не могу понять, как писать дальше картины, пришлось снять крышку черепной коробки и основательно прочистить мозги». За столом тогда был ещё мой тесть-фронтовик. Человек тактичный, он молча поднялся и, уходя, посмотрел на меня вопросительно: мол, всё ли у твоего гостя в порядке?» «Ничего, – подумал я. Винсента вон тоже признали лишь через пятьдесят лет после его гибели. Может, когда-нибудь признают и Ускова!»

...Родился и вырос Алексей на золотом прииске Покровском, что в Тофаларии. Он вспоминал, что заговорил очень поздно. А мир уже обрушился на него своей красотой: река, тайга, солнце... Ему хотелось говорить безостановочно, а с языка слетало лишь «келя-меля». В школе-интернате не мог осилить предметы, но рисовал карандашом в тетрадях каждую свободную минуту. Только по рисованию и были пятёрки. Отец часто хватался за ремень. Он сбегал из дома – уплывал вниз по реке до водопада на самодельном плоту из досок. Там ловил рыбу, птичек, неделями жил, как Маугли. А его сильно-то и не искали. Мать-фронтовичка была резкой и властной. Хотела отдать его в суворовское училище, но не получилось: катаясь на коньках, он провалился под лёд и чудом остался жив. Долго потом болел, его возили по санаториям. Оклемался лишь к армии. А после армии – всё сначала: авария, смерть жены, год по госпиталям. На костылях ковылял по Алтаю, Крыму. Учился какое-то время в художественном училище Иркутска, потом в Москве, но так ничего и не закончил – свой стиль и манеру письма ему посоветовали не ломать. Потом судьба забросила его в Казахстан, где он и встретил свою верную спутницу Людмилу, которой он был обязан всем. Как-то он рассказал забавный случай из своей казахстанской эпопеи. Руководство одного совхоза-миллионера поручило Алексею изваять бюст Ленина. Он работал полгода. Бюстом руководство восторгалось, а вот заплатить за работу как-то не догадалось. А они с Людмилой жили тогда чуть ли не впроголодь. Отважился он как-то и записался на приём к партийному начальнику. Вид огромного кабинета вмиг сбил с него всю отвагу, и свою просьбу об оплате Алексей промямлил уже еле живой. Когда большой начальник, приподнимаясь и, как будто увеличиваясь в размерах, заговорил, душа вовсе покинула просителя: «Вы хоть понимаете, что говорите? За Ленина – и деньги?!!!» «Извините, это я нечаянно!» – только и вырвалось у обмякшего Алексея и он, не чувствуя ног, рванул домой. Однако ж тот визит не прошёл бесследно. Заплатили ему такую сумму, что мог бы купить «Волгу», но распорядился средствами иначе: ездил на такси, купил шляпу и куражился по жизни, хоть и недолго. На оставшиеся деньги и приехали с Людой в Сибирь. Хорошо, что им дали жильё в геологическом посёлке и даже нашли место для мастерской... Двери этой мастерской были открыты всякому. В Тофаларию в те годы стремились попасть разные люди: туристы, искатели-романтики, «водники» и «горняки» из Москвы, Питера, Прибалтики... Все они останавливались «у художника». Он для гостей даже специально во дворе построил беседку. Да и поселковые «колоритные личности», приезжие из города, тоже, как правило, гужевались в его мастерской – тянуло их, словно магнитом, к этому неординарному человеку. Теперь-то я думаю, что все они (и я в их числе) видели в нём что-то безвозвратно утерянное для себя – детскую чистоту восприятия мира. Видимо, эти встречи давали что-то и ему – для него не было плохих людей. ...Как-то поехали мы с ним на мотоцикле за брусникой. Поляны ломились от спелой ягоды. В азарте я стал набирать её, а он развёл костерок, поставил чай и стал разглядывать каких-то букашек, листочки, хвою. Подобное повторилось, когда мы ездили за кедровой шишкой – «Всё познать, ничего не взять пришёл в этот мир поэт». И художник, наверное, тоже. В посёлке одно время все возмущались, что золотари поставили цистерны с топливом рядом с жилыми домами. Художнику надоело слушать жалобы односельчан, и он написал письмо в областные инстанции. Земляков попросил поставить подписи, но никто не подписался. Он не держал обиду на людей, жалел их: «У всех же семьи, боятся». И спорить с ним было бесполезно.

Каждое лето набирал группу желающих и сплавлялся с ними на катамаране по рекам с единственной целью – люди должны увидеть и почувствовать красоту. Опытные туристы-водники кричали ему с берега: «Алексей, ты зачем чайников повёз топить?» Он отшучивался и был рад тому, что люди из таких путешествий возвращались немного другими. Среди его «чайников» были совершенно разные люди. Например, полковник российской армии Анатолий Каминский, который после одного такого рискованного похода сильно простыл, чуть не умер, но полностью поменял своё восприятие жизни, погрузился в краеведение, начал писать стихи и издал уже два сборника. А ещё поэт Володя Ступин, врач Ирина Борзова, художница Лена Авсиевич... Всем хватало места на его катамаране. Сам же он мечтал о дальних путешествиях: спуститься по реке Лене, побывать на плато Путоран. Денег на мечты вечно не хватало, и тогда он летел в Тофаларию, уезжал в Восточный Саян на Мунку-Сардык, поднимался в Алтае на Белуху. Алексей редко отступал от намеченной цели и все были уверены, что он ещё успеет исполнить все свои мечты. Благо, казалось, что здоровье ему это позволяло – он и в 60 лет мог с тяжеленным рюкзаком подтянуться на турнике. Не случилось... ...Был в здешних краях незаурядный человек, исследователь Тофаларии Михаил Пугачёв. Он открыл на Уде Ярминские наскальные рисунки. Его ценил сам академик Окладников. Благодаря Пугачёву в городском музее есть богатейшая экспозиция самой малочисленной народности страны – тофам. Алексей предложил рядом с этими рисунками установить мемориальную доску в память о Пугачёве. Пошёл за помощью к местным властям. Те пообещали и, как водится, дело заволокитили. Тогда он в одиночку доставил на катамаране к месту тяжелейший груз – гранитную доску, цемент, специальные приспособления – и в два дня установил памятный знак Пугачёву. Уже много позже признался, что ни одной ночи в той тяжёлой экспедиции фактически не спал... ...Когда Алексея не стало, трое его друзей, собрав мало-мальские деньги, улетели по осени в Алыгджер. На катамаране они сплавились до порога Миллионный и вблизи того места, где всего год назад Алексей крепил доску Пугачёву, установили и памятную доску своему товарищу – художнику и заслуженному путешественнику России Алексею Ускову. Заканчивался сентябрь. Обычно в этих горных местах в это время уже ложится снег, трещат первые морозы, но им сильно везло. Всё время светило солнце, было тепло. Они даже успели загореть. «Нас Алексей вёл в этом походе», – так объяснили свой удачный вояж эти далеко не сентиментальные люди. ...Всё сошлось и сомкнулось с его памятной доской, как и мечтал тридцать лет назад этот странный парень.

Тэги: |