На прошлой неделе исполнилось 50 лет народному артисту России, почетному гражданину Иркутской области и города Иркутска Денису Мацуеву. За свою карьеру знаменитый пианист успел покорить главные концертные залы мира, стать лауреатом множества престижных премий и наград, а также оказаться в центре...

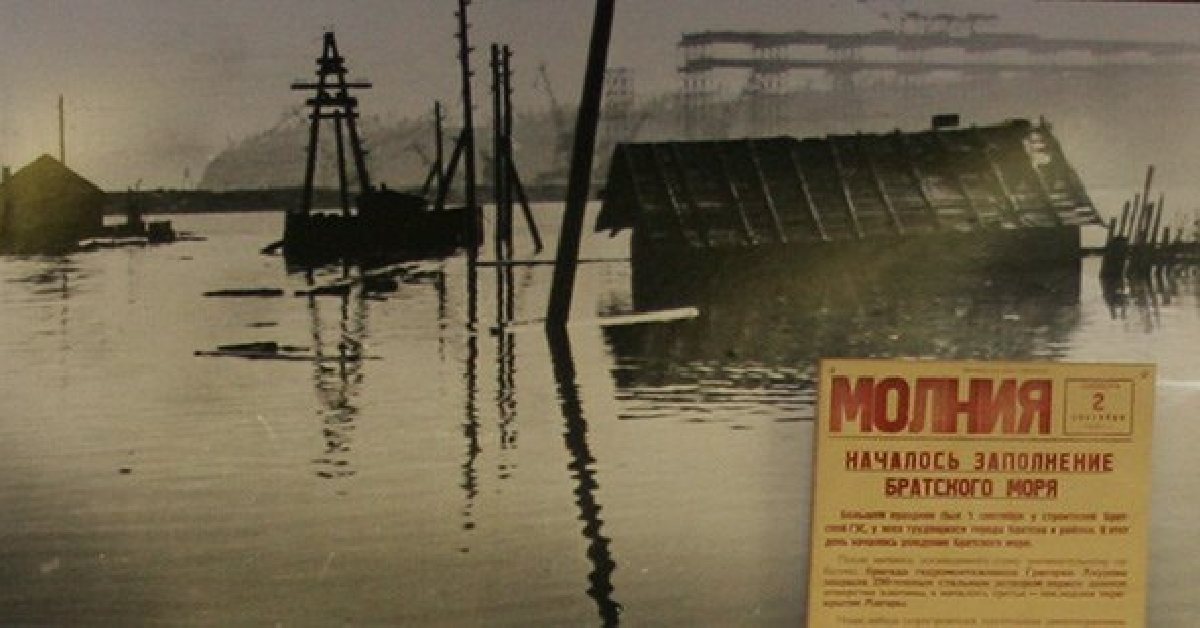

От редакции: В июле 1961 года началось наполнение Братского водохранилища. После его завершения уровень Ангары поднялся в иных местах более чем на 100 метров, и Братское водохранилище стало самым крупным в мире искусственным водоемом, который поглотил бесчисленное количество мелких и крупных...

Константин Демидов – автор двух поэтических сборников: «Признание» (2003), «Есть у сердца Родина» (2021). Его стихи публиковались в сборниках поселка Большой Луг, Шелехова и...

125 лет назад родился Антуан де Сент-Экзюпери.

С этим нашим автором – Виктором Калинкиным наш читатель уже знаком (его рассказ «Сирота» был опубликован в апрельском номере «Перевала»). Виктор Николаевич родился в 1950 году в Забайкалье, окончил отделение журналистики ИГУ в 1978 году, работал в районных, городских и областных газетах. С 1982 по 2002...

«Людям, любимой, искусству пишутся песни мои...» |

| 02 Февраля 2017 г. |

|

К 65-летию иркутского поэта Бориса Архипкина. Борис Михайлович Архипкин родился 7 февраля 1952 года в Иркутске. 46 лет прожил в старинном деревянном доме по улице Невского, 2, который отец Бориса перебрал по брёвнышку ещё до войны, когда родился старший брат поэта Валентин. Дом этот успел стать легендой. В нём бывали писатели, художники и режиссёры. Ему посвящены картины И.Г. Чулкина, Н. и Л. Статных, А.Г. Костовского. В памяти друзей остались эпизоды: вот на шаткой и ветхой лестнице поэт читает стихи, вот показывает свои акварели, ведёт к столику в запущенном поэтическом саду. Поэтическая биография Бориса Архипкина начинается со второго класса. Однажды учительница литературы Галина Николаевна Малахова сказала: «Послушайте стихотворение, которое сочинила ваша одноклассница Люда Сотникова». «А чем я хуже?» – подумал Борис. Всю ночь он сочинял стихотворение, начинавшееся со слов «Родная Родина». Так из соперничества с девочкой родился его первый поэтический порыв. И был вскоре им забыт. Учился Борис на «отлично», с пятого класса стал посещать художественную школу, играл в хоккей и футбол. В художественной школе по итогам года он был премирован коробочкой акварели «Ленинград». Это было в 1964 г., но краски так и не были Борисом израсходованы, он пользовался ими в особых случаях. В результате всех напряжённых занятий юный Борис так переутомился, что заболел. Скованный болезнью, он вспомнил, как однажды написал стихотворение. Стали рождаться новые строки. В факультетской клинике его соседом по палате оказался известный иркутский поэт Виктор Владимирович Кисилёв, к которому часто приходил Марк Давыдович Сергеев. Борис прочитал им стихотворение «Родная Родина», написанное во втором классе, и заслужил похвалу. Особенно поэтам понравилась его строка «Но если снова самолёт перелетит границу». Отметили они и умелое построение поэтической фразы. Отстав от своих одноклассников на один год, Борис вернулся в школу со своими поэтическими переживаниями. До восьмого класса он учился на «отлично», пел и мечтал стать оперным певцом. Поэтом себя почувствовал с 8 класса – с 1968 года. Принёс стихи в редакцию «Советской молодёжи» и вскоре получил письмо, подписанное: «Литконсультант Глеб Пакулов». В этом письме шла речь о том, что говорить о публикации ещё рано, и предлагалось посещать по понедельникам Творческое объединение молодых – ТОМ. Что Борис и сделал. Примерно в это же время состоялось знакомство с художниками В. Шичковым, А. Шлыковым, Г. Кузьминым, поселившимися по соседству. Борис окунулся в стихию творчества. Школу он окончил с тремя пятёрками: по поведению, пению и рисованию. Удалось поступить в сельхозинститут на специальность агроном-экономист, но только кандидатом. После первого семестра из-за троек был отчислен. «Эх, сейчас бы жил! – восклицал повзрослевший поэт, – с экономическим-то образованием!» Зато поэт стяжает славу. В 1970 г. Борис Архипкин обсуждался на конференции «Молодость. Творчество. Современность». Конференция была впечатляющая: приезжал Марк Соболь, из Красноярска был Роман Солнцев. Запомнилось Борису стихотворение Александра Плитченко: «Я Пикассо районного масштаба». Состоялась первая публикация – в «Советской молодёжи» – два стиха. В 1973 году Борис стал работать с художником Вячеславом Шичковым, участвовал в монтаже подглазурной росписи Дома пионеров в Иркутске2, в оформлении кафе в Лисихе. Там познакомился с Сергеем Кореневым, Александром Москвитиным. Мир изобразительного искусства участвовал в формировании его поэтики. С 1974 г. Борис Михайлович работал рабочим на телевидении. Пришёл он туда по объявлению, которое по радио услышала его мама. «В первый раз я тогда послушал маму, – восклицал он, – и двадцать семь лет на одном месте!» Его юношеские стихи, как он говорил позднее, представляли бредь, фатализм. Он не успевал их записывать. Пригодных для печати среди них нет. Кардинальное событие в жизни поэта — знакомство с семьёй Чернышовых, глава которой был кинорежиссёр, собкор газеты «Советская культура». Из этого знакомства выросло целое направление творчества. Цикл «Девочка на льду» – тема неразделённой любви к Чернышовой Галине. Дорогая моя, мы с тобой не родня, Ты моею, конечно, не будешь. В этом городе ты разлюбила меня. Ты кого в этом городе любишь? Этой семье Борис посвятил картину «Квартира №14»: «Там столик, бутылочка, ложечка, дедушка Чернышов, Евгения Михайловна, сын Миша, Галя, внизу с папироской – Борис». Стилистика живописных работ Б. Архипкина особая (он работал с акварелью, гуашью, но это, скорее, живопись, чем графика). Он многое взял у Алексея Жибинова, Филонова, 192030х годов искусства. Напрямую развил направление Жибинова этого периода. Люди, предметы, сцены теснятся на поверхности плотно, наплывают друг на друга – много голов, глаз, напряжение цвета и линии. Несколько лет Борис Михайлович писал поэму, посвящённую Г. Чернышовой, «Деревья в городе». Поэма всё ещё ждёт своей публикации. В ТОМе Б. Архипкин подружился на долгие годы с поэтом Василием Козловым. Он вспоминал из тех лет шуточное стихотворение последнего: Я предлагаю Пушкина расплавить, Он без того известен всей стране, И коллективный памятник поставить На месте том Архипкину и мне. В то же самое время познакомился он с Варламовым, Сокольниковым, Лией Болдырёвой. Их коллективный сборник «Бригада» Б. Архипкин помнил наизусть. Память у него была колоссальная. Вряд ли был другой поэт в Иркутске, который знал наизусть столько стихотворений других авторов. В «Бригаде» 1984 года он впервые участвовал сам со сборником «Стихотворения на льду». Работая на ТВ, он мечтал получить художественное образование и несколько раз во время отпусков ездил в Палех. Надо сказать, палехская утончённость стиля с мельчайшей детальной обработкой поверхности изображения близка манере Архипкина: «Кисточки у них толщиной с иголочку!» – восхищался он. Село Палех поразило необыкновенной чистотой и ухоженностью – и фабрикой за колючей проволокой, где работали с расплавленным золотом «200 мастеров». Борис устроился в гостиницу, и консьержка принесла ему брошь с пастушкой (в то время «Палеха» в свободной продаже не было). Борис купил её в подарок Г. Чернышовой. Поступить ему не удалось – в училище там брали только местных, детей художников, чтобы сохранялась в чистоте, не искажалась традиция. До перестройки Борис Михайлович каждый отпуск путешествовал. Навещал Шичковых в Ленинграде, Галину Чернышову в Старом Осколе. Эти поездки многое давали его творчеству. Я стихотворение привёз из Иркутска – В стихах отражается Старый Оскол. В 1993 г. вышла его книжка «Тон», в 1998 г. Бориса Архипкина приняли в Союз писателей России, в 2001 г. «Иркутский писатель» издал его последнюю книгу – «Яблоко из двух». Архипкина-поэта не спутаешь ни с кем и узнаешь тотчас. Он пользуется всей современной словесной «конкретикой», ему свойственна определённая доза декларативности (узнаётся дух 192030 гг.) и вписанный в ореол православия мыслительный ряд. Каждое слово проверено им на звучание, на созвучие. Житель города, Б. Архипкин был неомодернист по натуре. Если классицизм был явлен прежде всего в архитектуре и проявился в современной ему поэзии поэтов пушкинского круга, то по этой аналогии с архитектурным стилем поэзия Архипкина близка зародившемуся в 1960е годы необрутализму (сочетание стекла-бетона с природными материалами – деревом и камнем – и современной динамичностью). Непроявленность темы, уход от предметности и возвращение к ней обусловлены в поэзии Архипкина тем, что она представляет сложный сплав архисовременного и старого, лиричного и остросоциального. Произнеси моё имя, Почётное имя, Высокое имя, Бессменное имя, Бессмертное имя, Жестокое имя – ПОЭТ! «Самую печальную радость – быть поэтом» (Ф.Г. Лорка) Б.М. Архипкин испытывал на «все сто». Его поэзия – особенное явление в иркутской литературе.

*** ИРКУТСКУКак сердцу предназначено быть левым, Так мне такая выпала судьба. Иркутские дома великолепны, То грани, то рельефы, то резьба. Он вольно свои улицы раскинул Повдоль и поперечно Ангаре. Река, а волны катятся морские – Прохладно даже солнышку смотреть. А солнце специально в воду смотрит, Любуясь отражением своим, Байкал себя продлил Иркутским морем, Контракт взаимовыгодный продлим? Как стебель появляется из корня, Так звук родится в недрах тишины. Спасибо, что ты есть, великий город, На карте и в истории страны! * * * Видите, однообразие пошлое В городе процветает. Будущее, настоящее, прошлое – Троица пресвятая. Господи Боже! Куда же мы катимся? Кажется, прикатились. Не раскрываясь, в себе замыкаемся – Импульсы прекратились. Век завершится – читай Нострадамуса – Эрою Водолея. Рифма простая предельно: «Страдают все» Кто же преодолеет? Тэги: |