В Каменске-Уральском произошёл необычный случай: 16-летняя девушка вышла замуж за 65-летнего профессора юридических наук из местной юридической академии, проживающего в Ноябрьске. Инициатором брака выступили мать и бабушка Александры, рассчитывавшие на финансовую поддержку и возможность получения...

Могут ли привести к войне разногласия по поводу трактовки истории? Еще как могут, но дело тут не столько в большой любви операторов политических систем к истории, сколько в стремлении удержать...

Будущий основатель «МММ» появился на свет 11 августа 1955 года в Москве. Как заявлял сам Мавроди, в детстве у него была феноменальная память и он побеждал на олимпиадах по физике и математике. В МФТИ, как хотел, не поступил. Но был зачислен в МИЭМ на факультет прикладной...

5 августа исполнилось 175 лет со дня рождении Ги де Мопассана.

Исполнилось 80 лет композитору Алексею Рыбникову

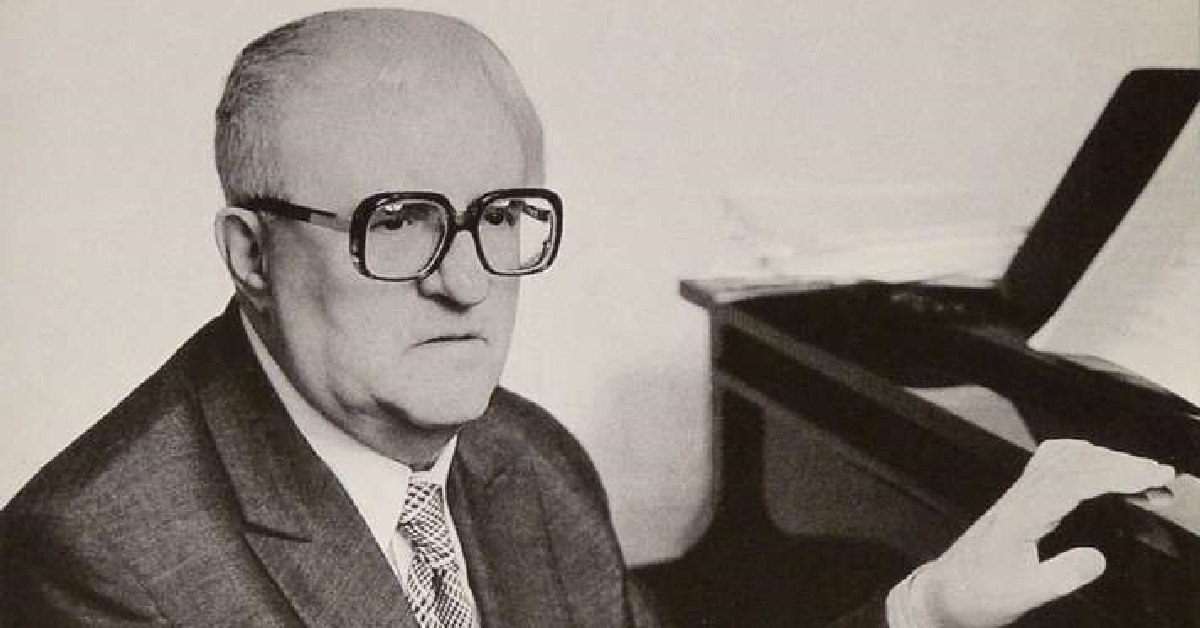

«Искусство – нечто таинственное, божественное…» Из интервью Г. Свиридова |

| 25 Января 2025 г. |

|

(Продолжение. Начало здесь.) – Георгий Васильевич, могу понять, как пишется роман, снимается фильм, но как рождается музыка – не могу. Тайна. Как?

– Не знаю. Спросите что-нибудь полегче. – И все-таки вы сели, нотная тетрадь, и пошли-пошли-пошли… Знаки? – Не берусь. У каждого по-своему. Сочиняется долго. В голове сидит. Целая вещь. И не один год. А потом сядешь и пишешь, оказывается, она уже давно созрела. Иногда годами ничего не получается, и потом – словно прорвало. Откуда? Тайна. Или вот стихи. Знаю их давно. Стихи да и стихи. И вдруг – пишу мелодию на них. Как, почему – не знаю. Тайна. Кто толкнул? Не знаю. (Из-за кадра режиссер: «Свыше?») Не знаю. Но я человек верующий, ношу нательный крест. В детстве не мог. Запрещали. Так что, думаю, никто не скажет вам, как пишется мелодия – тайна. – Ваши романсы – Блок, Есенин, Пушкин… Как отбираете? – Дело в том, что стихи Блока, Пушкина… я знаю наизусть, словно они мои собственные. Я живу в них, будто сам написал. (Тростью указывает на письменный стол – завален огромными нераспечатанными конвертами – бандероли. Объемные. Толстые. Тонкие.) Мне и сегодня много присылают молодые – свою музыку, стихи. Не все, в силу недомогания, занятости, успеваю прочесть. Но вчера вот, совершенно случайно, раскрыл одну, музыку посмотрел, но внимание обратил на СЛОВО. Совершенно мне не известный молодой поэт. Коротенькие, маленькие стихи. Но совершенно изумительные стихотворения. Я просидел один молча полтора часа. Я плакал над этими стихами. Полтора часа проплакал. Да, проплакал… Ошибочно думать, что великое искусство существовало при царе Горохе, не знаю там, или в эпоху Возрождения. Великое, замечательное создается и сегодня. И в России особенно. С чего начинался композитор Георгий Свиридов? Его первые серьезные сочинения – романсы на стихи А. С. Пушкина – написаны в 1935 году. Свиридов – студент, его творческий путь еще в самом начале. Но как значительно, как широко! Романсы двадцатилетнего Георгия Васильевича («Зимняя дорога», «Роняет лес багряный свой убор», «Снова тучи надо мною», «К няне»…) уже в репертуаре многих певцов конца тридцатых годов, звучат со сцен крупных концертных залов СССР. В биографии начинающих – это редкий случай. За свою многолетнюю многотрудную жизнь он работал в разных жанрах (кантаты, оратории, сонаты, инструментальная музыка, симфоническая…), от каких-то уходил, бросал. Но вот романс прошел через всю его жизнь. Он возвращался к нему в 1960-е, 80-е, 90-е годы. В соавторы выбирал самую высокую поэзию – Пушкин, Блок, Бернс, Есенин, Тютчев… – Вы всегда были довольны, как играется, как исполняется ваша музыка? – Почему всегда? Нет, не всегда. Я и сейчас не всегда доволен, но я стараюсь иметь дело с людьми, которые к моей музыке относятся с симпатией. И с ними сотрудничаю. Это дирижеры, певцы, инструменталисты, музыканты… Люди известные, все их знают, что я буду их нахваливать. Их во всем мире знают. Свиридов массовых песен не писал. Его сочинения у костра под гитарные переборы не услышишь. Он писал ХОРОВУЮ музыку на высокую поэзию. А это совершенно НОВЫЙ жанр. Ни в одной стране аналогов этому нет. И в России не было – до него. Он СОЗДАТЕЛЬ, ОТЕЦ хоровой музыки. Она непроста, сложна в исполнении. Не любому артисту подчинится. Композитор же был очень требователен. Многие дирижеры и солисты трепетали перед ним. Однажды пришел на репетицию хора А. В. Свешникова. Репетировали «Пять хоров на слова русских поэтов» – свиридовское сочинение. Услышав звучание, композитор взорвался: «Что вы поете? Это не моя музыка. Это не я писал!» Разгневанный, после выяснения отношений, забрал партитуру. И такое бывало. Чего же требовал Георгий Васильевич? Что он хотел? Он хотел услышать голос своего сочинения, услышать те чувства, которые вложил (нежность, трагизм, лиричность, героизм, страдание, сострадание, бунт, кротость…). И когда слышал интерпретацию исполнителя с комментариями: «Мне так кажется…», «Я так вижу…», «Я так чувствую…», – с такими расставался. Но если в дирижере, певце встречал единомышленника, соавтора, человека, близкого ему по культуре, нравственным идеалам, духовному смыслу, – складывался серьезный творческий союз и длился десятилетиями. На его продолжительной творческой дороге, вероятно, немало было добрых отношений. Но я лишь о двух скажу. Минин Владимир Николаевич (10 января 1929 г. р.) и Юрлов Александр Александрович (11 августа 1927 – 2 февраля 1973) – это один из самых значительных союзов. Два этих имени сумели разгадать код философской мысли и глубину замысла творений Свиридова. Они, вернее, коллективы, которыми они дирижировали, донесли до слушателя и «Пушкинский венок», и «Пять хоров…», и «Песни безвременья», молитвы и духовные песнопения, написанные композитором. Весь список хоровых произведений – в репертуаре двух хоров: Московский государственный академический камерный хор под управлением В. Н. Минина и Государственная академическая хоровая капелла России имени А. А. Юрлова. Но утверждать, что даже этим профессионалам Свиридов давался легко, было бы неправдой. Спорили, не соглашались, преодолевали, искали, находили, радовались. Вот как вспоминает отдельные моменты репетиций хористка из капеллы Юрлова Розалия Перегудова: «Свиридов – неуправляемый, нетерпеливый. Не любить Георгия Васильевича было нельзя. Хотя нам крепко от него доставалось. Доводил до изнеможения и самого Александра Александровича, доставалось и ему… У Юрлова руки тряслись… Это были страшные моменты. Зато не было конца его счастью, если что-то удавалось. «Хорошо, хорошо, друзья мои, это очень хорошо, – с хрипом гортанным, с увлажняющимися глазами восклицал композитор, – давайте теперь выстроим мужской хор – это основа…» Мы любили его за то, что он давал нам заветное счастье единения с божественным. А мелодии его – божественны». Это один из примеров взаимоотношений: «сотрудничаю с теми, кто с симпатией относится к моей музыке…» Михаил Александрович Аркадьев (15 марта 1958 г. р.). Пианист. Композитор. Еще будучи студентом училища имени Гнесиных, он услышал поэму «Отчалившая Русь» Г. Свиридова на слова С. Есенина. И был потрясен. Позднее так вспомнит те минуты: «Появление есенинских циклов перевернуло сознание целого поколения. Эти сочинения заставили нас читать то, что мы раньше не читали, думать, о чем раньше не думали… Свиридовская музыка привела нас к церкви…» Окончил училище. Талантливого, способного, его быстро заметили дирижеры. В 1980-е годы в составе крупных российских оркестров он часто приглашался за рубеж. Гастроли. И там (Австрия, Германия…) обратил внимание на то, как мало знает Запад нашего композитора и как мало играется его музыки. И дал себе слово: сделает все, что от него зависит, чтобы донести до зарубежного слушателя мелодии своего кумира. «Я понимал: значение Свиридова-композитора – широко, мощно…» И он сделал. Судьба не только хороший слух ему подарила. Он – отличный продюсер. Менеджер. Популяризатор. Сложился уникальный союз: композитор, пианист, певец – Свиридов, Аркадьев, Хворостовский. 1994 год. США, Лос-Анджелес. Премьера поэмы «Отчалившая Русь». Один из самых крупных концертных залов полон. У входа – толпа в поисках лишнего билетика. Организация представления проведена отлично. О концерте информировали не только пресса и красочные афиши. Аркадьев позаботился, чтобы все тексты Есенина были переведены на английский язык, а в зале у каждого зрителя на руках были программы с переводами, и люди могли не только слушать, но и читать, понимать, о чем поют со сцены. В жизни города концерт стал событием. На последних аккордах зал поднялся и долго аплодировал, не отпуская артистов. Бесконечное «браво» не умолкало.

1996 год. Лондон, крупнейший концертный зал Европы Вигмор-Холл. Два дня, 23 и 26 мая, здесь состоялась премьера последнего крупного сочинения моего собеседника – поэма «Петербург» на слова А. Блока. На сцене дуэт – Дмитрий Хворостовский и Михаил Аркадьев. Композитор был приглашен на премьеру. Приехал. Ему 81 год. По воспоминаниям М. Аркадьева, «это были триумфальные концерты, с встающим залом и получасовыми овациями». В Москве премьеру увидели 29 мая. А позднее, чуточку отдохнув, Д. Хворостовский и пианист отправились в многодневное турне по всему миру, включая Австралию. Мир увидел и услышал не только «Отчалившую Русь», «Петербург», звучали романсы, «Пушкинский венок». Этих событий в беседе не коснулась. И очевидно почему. Задай вопрос, получила бы ответ – «почитайте то-то… написано там-то…» И правильно сделала. Мой собеседник, не называя событий, имен, сказал о том, что понял и увидел, общаясь с зарубежной публикой, сам: – Я в последние годы выезжаю за границу, в разные страны, оттуда получаю рецензии. И вижу – там страшно любят нашу музыку. Не то что любят… она действие большое производит (помогает себе найти слова движением рук, они как у дирижера работают). Понимаете? Действует на сознание. Америка вообще – какая это нация? Каша, суп с клецками, черт его знает что… Все намешано, нет нации, что-то пестрое такое – а вот русское там горячо любят, производит большое впечатление. Имею подтверждение этому (показывает газетные вырезки, письма на столе), отклики… Это свидетельствует – наша музыка проникает глубоко, не только моя, наша русская. Это имею в виду. Русское, знаете, от сердца, от души. Поэтому. Появление свиридовского вокала на мировой сцене стало большим событием, эпохой в мире музыки. Десять лет тесно общались и работали над разными сочинениями Свиридов и Аркадьев. Очень дорожил дружбой с композитором Хворостовский. Разве это не перст судьбы указал им встретиться?!

|