С 1 сентября в России вступит в силу обновленный список заболеваний и патологий, с которыми нельзя садиться за руль.

Больше всего преступлений в России с использованием соцсетей и мессенджеров совершаются через зарубежные Telegram и WhatsApp.

Народный артист РСФСР Юрий Назаров заявил в беседе с изданием «Абзац», что получает около 70 тысяч рублей пенсии.

Экстравагантный "бизнесмен-христианин" Герман Стерлигов анонсировал открытие в России... невольничьего рынка. Шокирующее объявление он опубликовал в Telegram.

Все наслышаны о семи смертных грехах. А вот священник Владимир Головин считает, что их четыре. К таким поступкам религиозный деятель отнес убийство, разврат, хулу на Бога и серьезное унижение родителей. Эти грехи карались в Ветхом Завете смертной казнью через побитие...

Уголок шахматиста. 100 лет назад (ч.3) |

| Рубрику ведет Рамиль МУХОМЕТЗЯНОВ |

| 05 Апреля 2025 г. |

|

Как мы уже сообщали в предыдущих выпусках, в 1925 году в Иркутске последовательно произошли три выдающихся события: заработал центральный показательный шахматный кружок (ЦПШК), открылся шахматный отдел в газете «Власть труда» и состоялся турнир сильнейших игроков города, победу в котором одержал В. М. Лазарсон.

Выпуск № 13 (1053)Каждое из них на годы вперед предопределило развитие шахматного спорта: ЦПШК стал центром деятельности шахматистов не только города, но и губернии, рубрика в газете пропагандировала шахматы по всему Прибайкалью, а турнир сильнейших стал прообразом дальнейших чемпионатов города (хотя подобные соревнования проводились и до него, но не с такой четкой организацией). Продолжением шахматной активности стало участие иркутян во всесоюзном движении. Напомним, что в 1921 году иркутская делегация неплохо выступила на сибирской шахматной олимпиаде в Томске, где все ее представители (Х. И. Холодкевич, И. Райтё и Б. В. Рогаткин) оказались в призерах, а Холодкевич (наряду с М. В. Троновым) – даже одним из чемпионов. Но в 1924 году аналогичный турнир в Новониколаевске прошел без иркутян, а на чемпионат СССР в Москве победителя чемпионата Иркутской губернии А. К. Штенгера не отпустили (из-за отбывания им уголовного наказания). В 1925 году чемпионат страны проводился в Ленинграде и, как и годом ранее, предполагал целую серию соревнований: помимо главного турнира должны были состояться так называемые турниры городов, а также чемпионат Красной армии и флота. Как военнослужащий, чемпион Иркутска В. М. Лазарсон направлялся в последний из них, в то время как в турнире городов должен был выступить серебряный призер чемпионата П. В. Друзин. Но, как писалось в газете, вследствие загруженности по работе Павел Валерьянович отказывался от всяческих поездок, поэтому вместо него в Ленинград был отправлен бронзовый призер Ф. А. Шелковников, который к тому моменту стал еще и председателем шахматной секции.

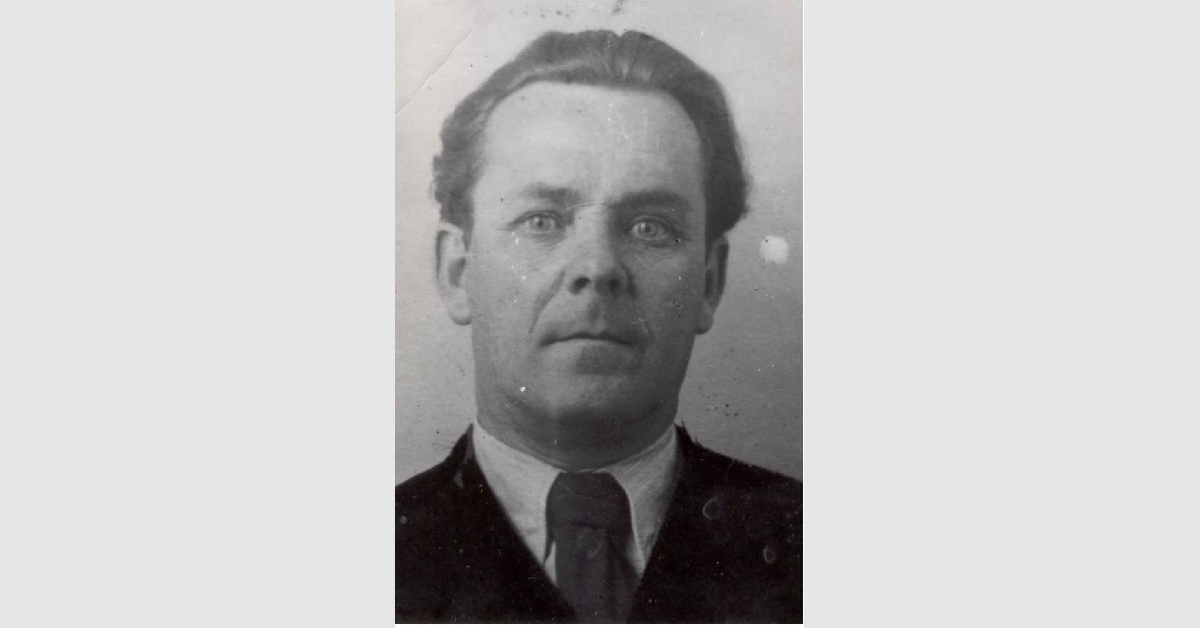

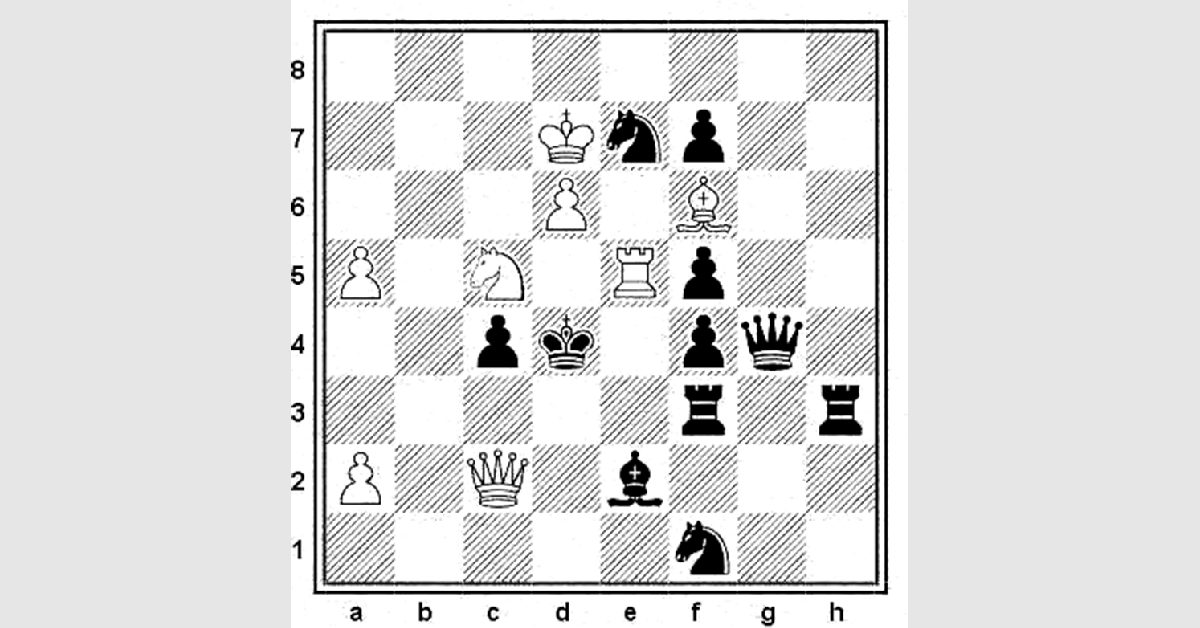

О сложностях этой отправки писалось в шахматном отделе – долгое время на Шелковникова не могли найти средства (Лазарсона финансировало военное ведомство, поэтому там все было в порядке), и это было серьезной проблемой. По этой причине своих представителей не смог делегировать ни один из регионов Сибири и Дальнего Востока, хотя там жили первоклассные шахматисты – будущий первый мастер Сибири П. Н. Измайлов, М. В. Тронов, П. И. Комаров, П. П. Бенько, Б. П. Мазан, В. И. Ворченко и другие. Впрочем, Ворченко как раз и поехал – по линии военного ведомства, а гораздо более сильные шахматисты, увы, не смогли. Для иркутян выступление в турнире городов, скажем прямо, стало провальным. В первой группе сражался Лазарсон (его еще и туда включили), во второй – Шелковников, и оба они заняли последние места. Правда, Лазарсон немного реваншировался в чемпионате Красной армии, где оказался на восьмом месте (при 20 участниках), завоевав при этом специальный приз за лучший результат с призерами. Вдобавок к этому он получил еще и переходящий приз Ленинградского губисполкома, вот только в дальнейших чемпионатах РККА он участия не принимал, поэтому непонятно, смог ли он этот приз кому-нибудь передать. Скорее всего, смог, так как именно в Ленинград вскоре и переехал Лазарсон, откуда он и был родом, вот только из армии он ушел, став преподавателем в вузе. Но какими бы плачевными ни были результаты иркутян, это было их первое выступление на всесоюзной арене, и следующим, кому удалось туда попасть, стал К. А. Гайдук, принявший участие в чемпионате СССР 1931 года (естественно, лишь в отборочной стадии). И именно поэтому 1925 год стал особенным в шахматной истории нашего региона. Тринадцатый тур конкурсаКак мы уже отмечали, задачи на мат в три хода являются весьма сложным жанром шахматной композиции. Читатели уже успели это прочувствовать по первой трехходовке (9-е задание), которая существенно сократила количество правильных ответов, но наиболее отчетливо данное обстоятельство проявилось во второй трехходовке (10-е задание), ставшей, по сути, неподъемной для большинства участников. Очевидную идею подключения белого ферзя к игре многие решили ходом пешки (1.с3? или 1.с4?), в то время как ферзь должен был сам (как говорят шахматисты, ножками) дойти до поля с3, откуда он проникал на е1. Именно ход 1.Фс3! нужно было сделать, чтобы заработать три очка. С этой задачей справились только пятеро участников: Владимир Михайлович Лукьянов, Владимир Иванович Калюта (станица Шкуринская Кущевского района Краснодарского края), Александр Михайлович Трескин, Евгений Львович Королев и Владимир Сергеевич Романов. К правильно ответившим на 9-е задание (1.Кре7) добавились Анатолий Алексеевич Нарыгин и Полина Зайцева, получающие по три очка. Тринадцатое задание

Мат в три хода. Срок решения – две недели. Ждем ваших ответов по телефону 23-04-12 каждую пятницу с 11 до 13 часов. Адрес для писем: 664075, Иркутск-75, а/я 40. E-mail: chessns2016@yandex.ru.

|