Жил и дышал искусством |

| Елена Станиславовна ЗУБРИЙ, заслуженный работник культуры РФ |

| 05 Апреля 2025 г. |

|

К 110-летию А. Д. Фатьянова.

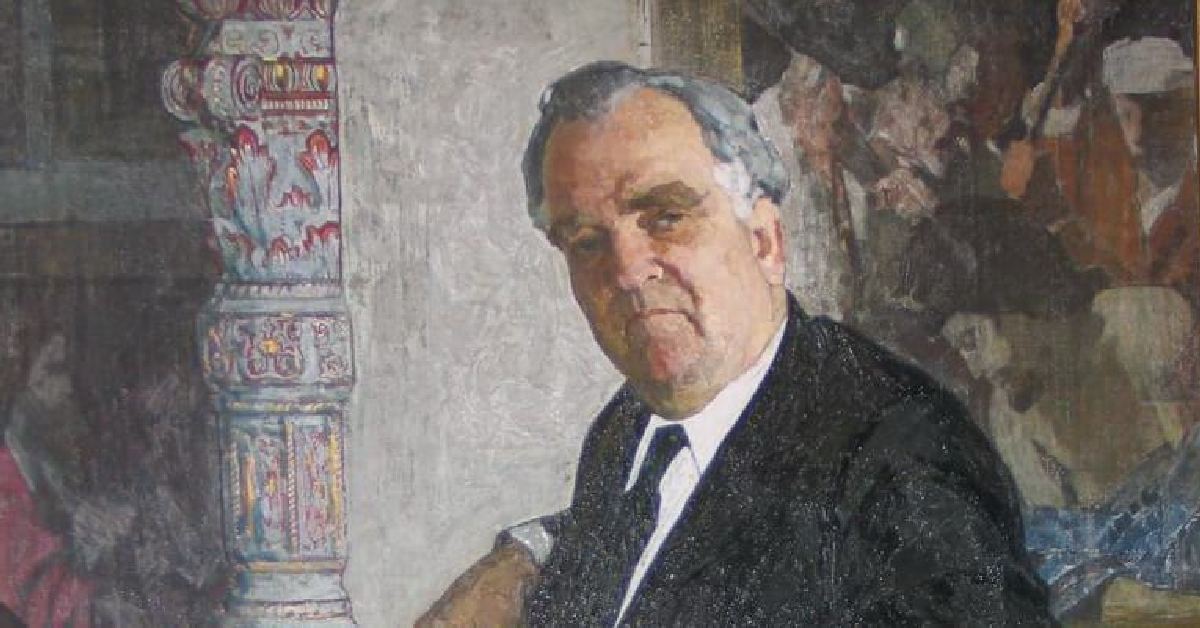

Имеющийся для исследования материал позволяет говорить об Алексее Дементьевиче ФАТЬЯНОВЕ (1915–2001) как о многогранной личности: художнике, опытном искусствоведе, историке культуры, директоре музея (1948–1977), заслуженном работнике культуры РСФСР (1966), почетном гражданине города Иркутска (1990), участнике Великой Отечественной войны, видном общественном деятеле. А. Д. Фатьянов – один из основателей иркутского отделения Всероссийского общества охраны памятников, член Иркутского отделения Союза художников России (с 1964) и Российского географического общества, член Президиума Советского комитета Международного Совета музеев (ЮНЕСКО), организатор и руководитель единственного на востоке страны, в Иркутске, филиала Всесоюзного художественного научно-реставрационного центра им. академика И. Э. Грабаря, увлеченный собиратель и кропотливый исследователь, составитель и издатель каталогов и книг о музее и его коллекциях, талантливый экспозиционер. Для собирания коллекций, а более того – для организации музея – нужны не только благие намерения, глубокие знания и значительные средства, помноженные на повседневные заботы многих лет, но и осознание общественного смысла своей деятельности. История сложения музейных коллекций сохранила много имен собирателей и примеров их самоотверженной деятельности. Среди них немало личностей ярких, натур страстных и деятельных. Их гражданское достоинство и энергия проявляются в служении культуре, искусству; в этом они находят и личное наслаждение, и возможность служения Отечеству. Известный писатель и современник Фатьянова Валентин Григорьевич Распутин, испытывая глубокое уважение к продолжателю традиций лучших деятелей русской культуры, писал цитируемое впоследствии предисловие к книге «Иркутские сокровища»: «Алексей Дементьевич Фатьянов из той необъяснимой породы людей, которые не просто работают в искусстве, а живут и дышат искусством, существуют в нем как в мире наиглавнейших ценностей. Перед такими людьми, фанатично отдающимися какому-либо делу, робеет даже удивление, которое не в состоянии проникнуть в их тайну, в пружину никогда не ослабевающего действия. Говорить об Алексее Дементьевиче Фатьянове общеизвестные вещи в том роде, что он горячий патриот своего города и края, строгий ценитель и вдохновенный пропагандист искусства, его чернорабочий и ученый – мало: по отношению к нему все эти понятия надо возводить в степень и в особое, совсем не общего свойства, качество». Страсть к созиданию, высокая художественная культура, врожденная интуиция молодого и энергичного А. Д. Фатьянова побуждали его к созданию устойчивого, сильного, уникального музея. Музей создавался чрезвычайно быстрыми темпами развития, его отличало обширное по географии и различное по характеру источниковой базы пополнение художественного собрания; активное комплектование фонда русского и советского искусства, составившего сегодня большую часть собрания; систематическое собирание и изучение памятников культуры народов Сибири, интеграция в пространство страны и мира. Это далеко не полные результаты деятельности Фатьянова. Наиболее сильной стороной его творческого метода можно считать соотнесение традиционных ценностей российской художественной культуры и музейного дела с современными ему достижениями в области изобразительного искусства и музееведения. Целью Фатьянова было создание музейного собрания, демонстрирующего широкую ретроспективу истории мирового искусства, не ограниченную какими-либо периферийными рамками. Ее выполнение требовало постоянного притока художественного материала, который бы значительно изменил контуры музейного собрания и обеспечил возможность репрезентации основных этапов развития русского искусства, развития искусства советского и эволюции искусства Западной Европы и Востока. Деятельность Алексея Дементьевича характеризует высокий уровень систематизации художественных ценностей и тот профиль взаимоотношений музея и власти, который объясняет многое в успешном продвижении музейных начинаний. Большой интерес представляет творческое наследие Фатьянова, пополнившее библиографию Иркутска весьма значительными материалами и ликвидировавшее многие белые пятна в истории сибирского искусства и художественной культуры региона. Основная тема исследований Фатьянова была связана с художественным собранием музея. За шесть десятилетий общей работы в музее им написаны книги – «Иркутский художественный музей» (1952), «Судьба сокровищ» (1985), «Загадка старой картины», «Иркутские сокровища», «Владимир Сукачёв» (1990), «Художники, выставки, коллекционеры Иркутской губернии» (1995). Им создано около 100 каталогов и буклетов, опубликовано более 350 статей. Фатьяновы приехали в Сибирь в 1912 году. На решение отца, Дементия Фатьянова, оказали влияние веяния того времени, переселенческая политика правительства, направленная на освоение малонаселенных окраин Сибири и Дальнего Востока. Да и брат отца, Тимофей, звал родных в сибирский край: он был настолько впечатлен возможностями Сибири для деятельной натуры, что после своего участия в Русско-японской войне (1904–1905) не захотел возвращаться в бедную Курскую губернию, в Старый Оскол. Фатьяновы переселяются в новый для себя край – город Черемхово Иркутской губернии. Потерявший в детстве ногу, отец не мог выполнять высокооплачиваемую работу и стал сторожем шахты. Здесь 25 марта 1915 года родился Алексей Дементьевич. Семья, состоявшая из отца, матери, бабушки и двух сыновей, жила крайне трудно. Любовь к рисованию и встреча с будущим педагогом – молодым талантливым скульптором К. А. Грюнбергом предопределили судьбу юного Алексея. В 1933 году он поступает в Восточно-Сибирский краевой художественно-педагогический техникум (Иркутское областное художественное училище) и в 1937 году успешно оканчивает его. Счастливыми обстоятельствами его жизни были встречи с талантливыми художниками и педагогами техникума. В январе 1935 года, еще будучи студентом второго курса, Фатьянов начинает работать техническим сотрудником картинной галереи, входившей в состав Иркутского государственного музея Восточно-Сибирского края (ранее – музей Восточно-Сибирского отдела Императорского Русского географического общества, широко известного своими трудами и экспедициями). Здесь работали талантливые ученые, сыгравшие значительную роль в формировании будущего исследователя: известный этнограф В. И. Подгорбунский (1894–1961), палеонтолог и археолог И. В. Арембовский (1907–1954), археолог, историк и этнограф, будущий академик АН СССР, лауреат Государственных премий А. П. Окладников (1908–1981). С ними его многие годы связывали дружеские отношения и исследовательские интересы. Фатьянов мечтал стать художником и в душе оставался художником всю свою жизнь, вдохновенно и педантично создавая музей – свой храм искусств, как он его представлял и чувствовал. Особая творческая атмосфера галереи и долгие вечера среди произведений искусства, азарт коллекционирования захватили его. Занятия живописью все больше отходили на второй план. Главной привязанностью и главным содержанием его жизни становится музей. Постановлением Совнаркома просвещения за № 484 от 01.07.1936 года картинная галерея была выделена из состава краеведческого музея: «По своему многообразию художественных изделий и памятников искусства… начала называться Художественным музеем, а хранитель ее вместе с тем и директором. Началась самостоятельная и независимая от своего родителя – краеведческого музея, жизнь Художественного музея». Это был грандиозный успех! Художники считали музей своим домом и одаривали произведениями, проводили экспедиции по деревням и селам. Художественные ценности искали в заброшенных домах и даже на мусорных свалках, куда их выбрасывали не понимающие ценности хозяева. Работу в музее прервала служба в армии (1937–1939), затем участие в Великой Отечественной войне (1942–1945). После демобилизации в августе 1946 года Алексей Дементьевич некоторое время живет в Москве, где получает предложение работать в прославленном музее Останкино. Однако по ряду семейных обстоятельств он возвращается в Иркутск. Молодому и энергичному Фатьянову предлагают возглавить Иркутский художественный музей, и в 1948 году он становится директором музея и главным собирателем его сокровищ. К тому времени коллекция музея насчитывала уже более трех тысяч музейных предметов. Пройдут годы, и в стенах музея навсегда поселятся тысячи ценнейших памятников искусства. Музейная работа требовала обширных знаний, и Фатьянов получает историческое образование в Иркутском государственном университете (1953–1958). В 1977 году он покидает пост директора музея, продолжая занимать должность главного специалиста, и полностью посвящает себя обобщению и изданию накопленного им к тому времени обширного исследовательского материала по художественной культуре края. В музее он проработал долгие годы и ушел на отдых в преклонном возрасте (1995), пройдя долгий путь от технического сотрудника до директора. Коллекция музея к этому времени насчитывала более восьми тысяч предметов и продолжала пополняться за счет закупов, даров коллекционеров и связей, установленных «великим собирателем». Знакомство с музейным миром Центральной России оказало на Фатьянова большое влияние и дало тот первоначальный опыт, который он использовал в дальнейшем. Алексей Дементьевич продолжил и в превосходной степени развил дело своих предшественников. Ими были К. И. Померанцев (1884–1945) – живописец, скульптор, архитектор, председатель Иркутского общества художников, хранитель картинной галереи; Б. И. Лебединский (1891–1972) – живописец, график и педагог, председатель Иркутского общества художников; художник, реставратор, хранитель, затем директор музея Г. И. Дудин (1900–1989). В августе 1983 года автор этих строк была назначена директором «Иркутского художественного», сменив на посту Л. Г. Пуховскую, замечательного искусствоведа, блестящего лектора и педагога. Интеллигентный, умный, деликатный, с богатым чувством юмора, иногда ироничный Алексей Дементьевич всегда приходил на помощь в принятии сложных решений. Двенадцать лет совместной работы стали годами, о которых я часто вспоминаю с глубокой благодарностью. Он ввел меня в сложный и удивительно талантливый художественный мир, каким он знал его сам, познакомил с коллекционерами и оставил в наследство свой уникальный опыт собирателя сокровищ. Многие беседы с ним остались в записях. Анализируя их, я ощущаю его огромную любовь и бережное отношение к искусству как величайшей гуманистической ценности, к творцу искусства и музею – его ценителю и пропагандисту. Страсть к собирательству постепенно превращалась у Фатьянова в настоятельную потребность. Источники пополнения собрания музея были обширны: выставки, мастерские художников, частные собрания, республиканские и союзные органы культуры. Фатьянов постоянно расширял область своих поисков, а его отношения с людьми искусства от делового сотрудничества на долгие годы постепенно переходили в теплую дружбу. Коллеги говорили о нем как о «везучем» собирателе, которому хорошие произведения «сами шли в руки». Сколько настойчивости, целенаправленного упорства и терпения он прилагал, скольких лет поисков стоило ему это «везение» для того, чтобы очередное ценное произведение стало достоянием музея! Своей увлеченностью он заражал окружающих и добивался успеха. В результате звучало фатьяновское «Наконец-то у нас Тропинин!», «Наконец-то у нас Коненков!». Сколько восторженных возгласов слышали стены музея от сдержанного директора, сколько им написано благодарственных писем и произнесено благодарных слов друзей в адрес музея, обогативших его художественное собрание очередным шедевром! Важным разделом деятельности музея Фатьянов считал научно-исследовательскую работу. Переписка с выдающимися советскими художниками, исследовательскими и творческими организациями страны дала возможность создать научный архив, в котором хранятся рукописи крупнейших деятелей искусства, науки и литературы. Такое сотрудничество было источником как огромного объема ценной научной информации, так и пополнения собрания музея и способствовало процессу интегрирования художественного собрания музея в культурное пространство страны Советов и за ее пределами. Музейные предметы участвовали в республиканских и общесоюзных выставках, проходивших в нашей стране и за ее пределами, публиковались в каталогах и центральных изданиях. В истории музея остались более двухсот имен дарителей и тысячи произведений, преподнесенных ими в дар. Дарение как гражданский акт в отношении музея является особенностью иркутского собрания, родившегося из частной, домашней, очень теплой галереи Владимира Платоновича Сукачёва, преподнесенной им в дар родному городу Иркутску. Вот имена далеко не всех коллекционеров-дарителей: Ф. Е. Вишневский, Ю. В. Невзоров, Н. К. Величко. Дарителями становились видные мастера: художники А. И. Алексеев, Б. Т. Бычков, Е. А. Кацман, О. К. Комов, Н. В. Кузьмин, Ю. Л. Чернов, Н. В. Лодейщиков, Ц. С. Сампилов, В. В. Гулецкий, М. Е. Шестакова…

Замечателен один из примеров длительного дружеского партнерства музея с дарителем Феликсом Евгеньевичем Вишневским (с 1960 года), необычным коллекционером, обладавшим энциклопедическими познаниями в области искусства, его собрания, определения, хранения и реставрации, основателя музея В. А. Тропинина, обогатившего своими дарами многие музеи страны. «Имя этого человека, – писал Фатьянов, – я ставлю в один ряд с именем В. П. Сукачёва. Если В. П. Сукачёв явился основоположником музея, то Вишневский, как никто другой из дарителей, приумножил его коллекцию». На выставках из частных собраний 1949 года впервые наиболее полно была представлена экспозиция сибирского искусства с XVIII столетия по век XX. Для многих посетителей богатство и разнообразие художественного мира Сибири прошлого и настоящего стали откровением, открытием творческих возможностей сибирского края. Выставки подарков 1965 и 1977 годов привели Фатьянова к крупнейшим коллекционерам страны, к мастерам советского искусства. Они дарили музею свои произведения. Выставки обогатили собрания музея произведениями русского, советского, западноевропейского искусства и искусства стран зарубежного Востока. Фатьянов очень дорожил перепиской с деятелями культуры: их письма он систематизировал и сохранял в архиве музея, часто обращаясь к ним при написании очерков и составлении каталогов коллекции. Он выделял их как «ценнейшие документы в изучении творчества художников.., проливающих яркий свет на замысел автора, методику работы, времени исполнения картины. Среди корреспондентов – В. К. Бялыницкий-Бирули, К. Ф. Юон, П. П. Кончаловский, И. Э. Грабарь, Б. М. Неменский, Ц. С. Сампилов, М. И. Авилов, С. А. Чуйков, А. В. Моравов, Е. А. Кацман, С. Т. Коненков, П. Г. Маляревский и ряд других деятелей. Каким удивительным талантом общения обладал Фатьянов! Он смог окружить себя замечательными людьми; они вместе создавали художественную карту России. Каждый из них работал не для себя, а созидал бескорыстно для культуры России! Алексей Дементьевич легко, свободно и независимо чувствовал себя в художнической среде, особенно в атмосфере мастерских, в общении с художниками, искусствоведами, студентами, педагогами и людьми, не чуждыми искусству. Обнаруживая незаурядное искусствоведческое чутье в выборе работ для коллекции, Фатьянов интересовался творческим методом мастера, располагая его к себе, выслушивал мнение специалистов. Последнее было крайне важным, скорее даже обязательным; с его стороны это абсолютно исключало проявление так называемой «вкусовщины» при приобретении произведений для коллекции музея. В общении с Алексеем Дементьевичем всегда ощущалась его личная ответственность за формирование коллекций. Он был глубоко убежден, что музей играет огромную роль в формировании художественного процесса, в отборе лучших произведений искусства, достойных хранения, популяризации и трансляции их в будущее, в формировании художественной репутации мастера. Творческая деятельность Фатьянова, к каким бы областям деятельности музея она не относилась, была направлена на интеграцию иркутского музея и сибирского искусства в мировую культуру. Он первым начал изучать историю иркутской школы живописи, провел специальное исследование, опубликовал первую – и до настоящего времени единственную монографическую работу Владимира Платоновича Сукачёва. Отдел советского искусства фактически был создан Фатьяновым после Великой Отечественной войны, хотя произведения советского искусства поступали в музей, начиная с 1920–1930-х годов из Иркутского общества художников и всесибирских выставок, из музейных центров страны. Фатьяновская погруженность в современное искусство привела в конце 1960–70-х годов к значительному пополнению коллекции советского искусства. В ней были представлены произведения почти всех крупных живописцев, скульпторов и графиков страны. Фатьянов был удивительным музейщиком, способным увидеть особую ценность дореволюционного искусства народов Сибири в контексте всего культурного наследия России. В конце 1950-х–1960-х годов Фатьянов инициирует принявшую систематический характер работу по выявлению и приобретению произведений сибирского искусства. Сотрудники музея участвуют в экспедициях Иркутского государственного университета, Института археологии АН СССР и Института филологии и философии АН СССР, а также в экспедициях, организованных музеем. В 1949 году была осуществлена экспедиция в Илимск, в 1959 – на север Иркутской области, в 1960-х годах – на Каменные острова Ангары. 1960–1980-е годы – время проведения экспедиций по поиску произведений дореволюционного сибирского искусства в Иркутской области и Забайкалье. Коллекцию пополнили сотни предметов первобытного искусства, иконы, изделия старинной чеканки и литья (кресты, складни), резьбы по дереву и т. д. Шла активная работа по выявлению произведений местных художников. Коллекция сибирского дореволюционного искусства иркутского музея постепенно превратилась в одну из крупнейших в России, и это стало существенным вкладом в изучение культурного наследия страны. Были открыты имена сибирских живописцев Михаила Васильева, Михаила Пескова, Николая Климова, Петра Калмынина. Стало изучаться творчество Николая Бестужева, Карла Рейхеля, Льва Игорева, Кондратия Корсалина, русских и иностранных художников, сопровождавших научные, военные, духовные и дипломатические миссии в Сибирь и Китай в XVIII–XIX веках, а также художников, сосланных в сибирский край. Они оставили бесценные произведения: портреты жителей Сибири, побережья Америки и северных островов, изображения бытовых сцен из их жизни, пейзажи городов и природы, изображения обитателей животного мира. Результаты научных исследований были изданы музеем и вызвали значительный интерес научных кругов и общественности к разнообразным и сложным художественным процессам, протекавшим в Сибири на протяжении столетий. Фатьянов постоянно испытывал тревогу за уязвимость и невосполнимость собрания музея, касалось ли это художественной его части, архива или библиотеки. Как опытный исследователь-музейщик, он был глубоко убежден, что каталогизация коллекции имеет огромное научное значение. Представляет собою одну из форм сохранения собрания, исследования современного его состояния и ввод его в научный оборот. Собственно говоря, каталогизация коллекций трактовались им как важнейшее проявление уровня культуры музейной деятельности. Результатом более чем тридцатилетней работы Фатьянова в музее стали каталоги по разделам коллекции «Русский рисунок ХIХ и начала ХХ столетий» (1948), «Каталог Иркутского областного художественного музея. Живопись, графика и скульптура. Русское искусство ХVШ–ХХ вв.» (1952), «Западноевропейское искусство ХI–ХХ вв. Живопись, скульптура, графика» (1961), «Русское искусство ХVIII – начала ХХ века в собрании Иркутского областного художественного музея. Живопись, скульптура, рисунок, акварель» (1976), «Советское искусство в собрании Иркутского областного художественного музея. Живопись, скульптура, рисунок, акварель» (1982). Постоянно пополняемому собранию требовалось расширение музейного пространства для сохранения коллекций и их экспозиционного представления. Это создавало большие трудности в работе, периодически превращаясь в основную проблему дальнейшего развития музея. Упорство, хорошо выстроенная аргументация Фатьянова, не позволявшие ему отступать от найденного решения, приводили к положительным результатам: в период 1950–1970-х годов музею передаются памятники архитектуры ХIХ века – здание бывшего Сибирского банка и здание бывшей Мужской классической гимназии. Фатьянов обладал феноменальным пространственным мышлением. Он строил экспозицию с учетом архитектурных объемов и формы здания; для него было важно все: свет, цвет, воздух, удобство осмотра, воздействие экспозиции на людей. Используя методы, традиции и принципы музеев России, Фатьянов мог создавать экспозиции и экспозиционные комплексы в любом формате. У Фатьянова на все был взгляд художника, в нем жила душа художника. Для него экспозиция была живым, постоянно меняющимся организмом, завершающим актом огромных усилий и забот о самой коллекции, чем-то глубоко особенным, специфическим, что вне музея существовать не может. Будучи глубоко творческой личностью, он умел поднять эстетическую ценность экспозиции до уровня творчества художника. Социально-экономические и политические перемены вносят свои коррективы в ценностные ориентиры и культурные предпочтения музейной аудитории. Взамен старых рождаются новые идеи и свободы. Искусство остается. Продолжается история служения искусству, история сохранения традиций, сохранения культурного наследия во имя сбережения наших идеалов, территориальной и национальной идентичности.

Тэги: |