Кистью и пером познавая жизнь |

| Ирина ТЕРНОВАЯ |

| 26 Марта 2025 г. |

|

Иркутскому художнику, фронтовику Евтихию Коневу принадлежат слова: «Мне по-прежнему охота жить и главным образом работать в деле любимом. Оно дает мне много огорчений, но и много радостей самых наилучших, оно бодрит мой дух, живется мне не скучно. Время летит стремительно, и кажется, что все еще впереди. Самое главное впереди. Это так сердце чует. А рассудок – мужик трезвый и иронический – усмехается едко и говорит: «Не надейси. Так не буват». И этот спор между сердцем и рассудком происходит вечно, каждодневно».

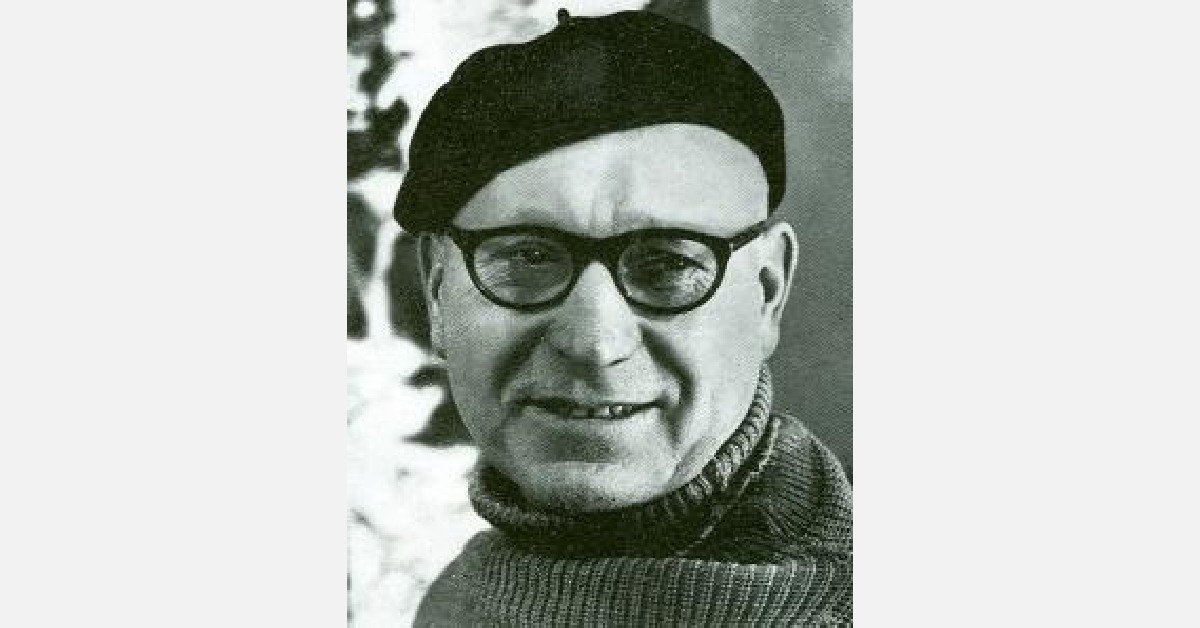

Евтихий Александрович Конев (1914–1980) родился в Верхнеудинске (Улан-Удэ) в семье служащего железной дороги. В конце 1920-х после смерти отца семья перебирается в Иркутск, Евтихий работает слесарем на авторемонтном заводе и увлекается живописью. С 1936 году он учится в Иркутском художественном училище у таких известных мастеров, как А. И. Вологдин и А. П. Жибинов. Тогда он записал в своем дневнике: «Для меня искусство становится естественной потребностью. Осваивать его – это все равно что лезть в гору: трудно, тяжело, рискуешь сорваться в болото обывательщины, но вместе с тем – хорошо. Приятно и радостно видеть, когда, сделав несколько шагов, оглянешься назад и видишь – поднялся горизонт, расширяются, видятся манящие пространства!» С 1939 года он уже участвует в областных выставках, хотя у него к тому времени наступает «пора сомнений» – пробует себя еще и как литератор и разрывается между двумя музами. Он пишет в дневнике: «Сегодня решил: закончу писать книгу, все распродам и фугану в Москву. Лето прошляюсь, наберусь впечатлений, и хватит для зимы работы». К началу 1941 года Конев все же принимает решение уйти из училища, написав в своем заявление так: «Я убедился в несостоятельности живописи освободить человека из оков внутренней спертости. Содержание большого искусства – есть выражение внутреннего мира человека. Средства живописи маломощны для этой цели. Эстетство – забава приятная, но скучная». В апреле этого же года он едет в Москву и поступает в Литературный институт, сотрудничает с рядом серьезных изданий – «Литературной газетой», «Комсомольской правдой», «Красной новью», куда принес свои поэмы «Разбойник», «Мария», «Психологические портреты». К сожалению, рукописи этих произведений до наших дней не сохранились, а сами они не были напечатаны – началась Великая Отечественная война. Е. А. Конев был призван в армию и направлен в ЗаБВО, где был назначен художником в Дом Красной армии на ст. Оловянная. В 1945 году во время Маньчжурской наступательной операции он занимался оформлением агитмашин в прифронтовой полосе, награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией». Война ли, жизненный опыт вновь заставили его пересмотреть свой взгляд на окружающий мир, найти точку равновесия. Уже не литературные изыски, а живопись становится главной темой его творчества. В 1947 году он становится членом Союза художников СССР и полностью отдается творческим поискам живописца. Художник любил краски прекрасной прибайкальской природы, тихий и прозрачный воздух марта, солнечные блики апреля, многоцветье июня, голубизну неба в жаркие летние месяцы и снежные сугробы зимой. Все это призывало его к творчеству. Так появились произведения «Мартовская голубень», «У озера», «Осень в Саянах», «К весне», «Зимний вечер», «Сирень цветет». Произведения Евтихия Александровича наполнены искренностью и правдой жизни. С написанных им портретов иногда открыто, иногда сурово смотрят на нас простые люди – колхозники, хлеборобы, строители, доярки, люди порой с нелегкой судьбой, натруженными руками и горькой усмешкой в уголках рта. Конев обладал редким даром – одновременно владеть кистью и пером, писать картины и рассказы, быть художником и литератором. В 1969 году в Восточно-Сибирском книжном издательстве вышел сборник его новелл и рассказов «Дом для внуков». Это невыдуманные, живописные рассказы художника о его современниках-сибиряках. Один из рассказов послужил Е. А. Коневу основой для написания одного из лучших своих полотен – «Дом для внуков». Яркой страницей, характеризующей творчество Е. А. Конева в 1970-е годы, стали его бамовские поездки, которые вылились в целую серию портретов строителей этой уникальной магистрали века. В ноябре 1976 года Министерством культуры РСФСР было принято решение об откомандировании творческих работников Сибири, Дальнего Востока, Ленинграда, Москвы и ряда областей центральной России на БАМ для отображения хода ее строительства. Живописцы, плакатисты, скульпторы работали в поселках Звездный, Магистральный, Северомуйск, Северобайкальск, Кунерма… В их числе был и Е. А. Конев. Итогом таких творческих командировок стала республиканская художественная выставка «Мы строим БАМ», которая открылась в апреле 1979 года в Улан-Удэ. Конев экспонировал свои работы также на областных и зональных выставках «Сибирь социалистическая» (1964, 1967, 1969, 1975, 1980 гг.), на республиканских «Советская Россия» (Москва, 1957, 1960, 1971, 1972, 1978; Ленинград, 1968; Улан-Удэ, 1973), а также на Всесоюзной художественной выставке в Москве (1950). Были такие выставки и за рубежом: в МНР (1973), Японии (1973), ГДР (1975). В 1975 году Е. А. Конев принял участие в работе симпозиума по живописи художников социалистических стран в городе Карл-Маркс-Штадте, а в 1977 году получил приглашение в ГДР с персональной выставкой. Свой творческий путь Евтихий Александрович завершил уже в самом начале 80-х на пятой зональной выставке «Сибирь социалистическая», где одна из его картин – «Ленинградские комсомольцы на БАМе» – стала последним свидетельством неутомимой деятельности этого художника и гражданина в непростой жизни своей Родины.

|