90 лет назад родился Олег Табаков. Он стал выдающимся актером театра и кино, талантливым режиссером и вдумчивым педагогом, который подготовил не одно поколение...

«Американские горки» российской истории.

Исполнилось 100 лет со дня рождения писателя Юрия Трифонова.

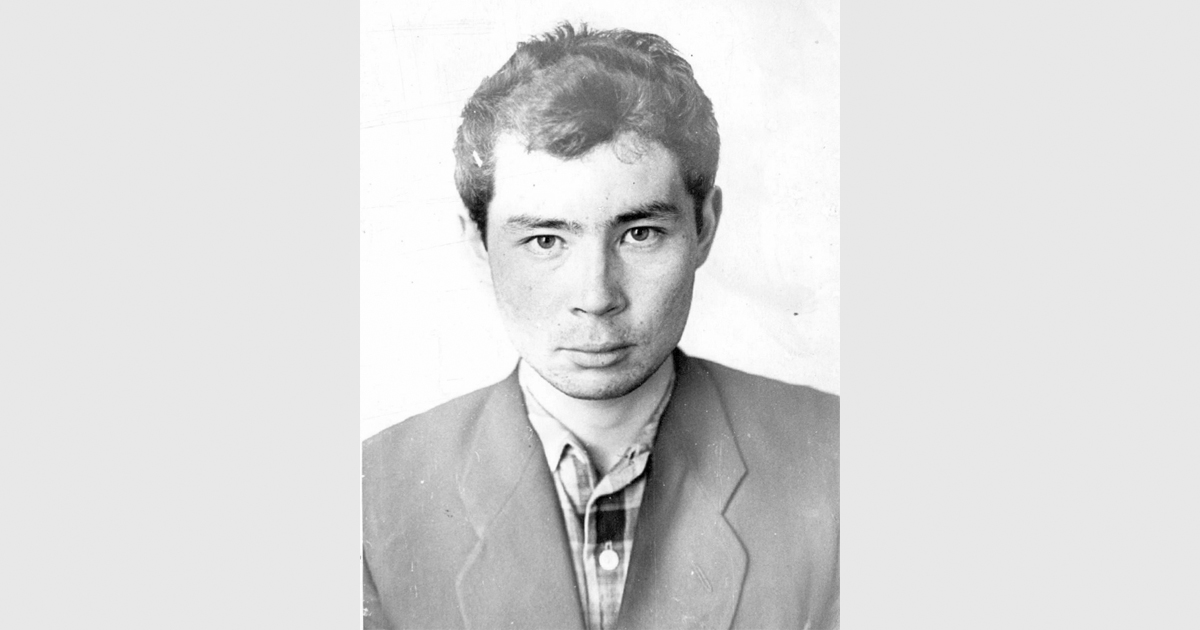

Его день рождения – на днях (19 августа). И хотя цифра 88 выглядит внушительно, он для всех и навсегда остался молодым…

«Демократия – это когда у людей есть возможность голосовать», – заявил в ходе одного из недавних брифингов российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Звучит вроде бы убедительно: и вправду, ну какая демократия без голосования? Но при ближайшем рассмотрении выходит, что характеристика неточная и...

Звучащая живопись |

| 16 Июля 2022 г. |

|

Байкал в поэзии Владимира Скифа.

Кто-то однажды сказал, что скульптура – это музыка, застывшая в камне. Позволю себе продолжить эту мысль. На мой взгляд, поэзия, в одной из своих характеристик, – это звучащая живопись. Как мастерски наносит живописец штрих за штрихом, мазок за мазком, так поэт нанизывает звуки, слова, смыслы, и при умелом воплощении замыслов читатель имеет возможность созерцать столь же зримые образы, пейзажи, стихию. Сегодня, отринув нелегкие думы и сомнения, которыми охвачен весь мир, на время оставив будничную суету, обретем уединение в благолепных уголках поэзии, пришедшей к нам со страниц книг известного российского поэта, Владимира Скифа. Позвольте мне пригласить вас в мастерскую этого виртуоза зримого русского слова, чьи поэтические намерения сколь глубоки и непостижимы, столь же родственны и милы русскому сердцу. Мы лишь попытаемся вслед за автором спуститься по склону горы, коснуться кристальной байкальской воды в момент прилива или услышать крики чаек. И прислушаемся, чем отзываются в нас его строки, какие струны души одиноко дрогнут или прольются неповторимой мелодией, сигнализируя Вселенной о том, что единение произошло. Как не войти в одну реку дважды, так и не подойти к одному Байкалу, не взглянуть дважды в голубые глаза небес над священным озером. Здесь каждая составляющая переменна. Тишина. Вдруг старый тополь Зазвенел, как истукан. А потом завыл, затопал И захлопал ураган. Я подобного не слышал, Чтоб так мощно, как в орган, Бил по клавишам домишек Бесноватый ураган. Чтобы шли ордою волны И скакали между скал, Чтобы так веревки молний Обвязали весь Байкал… И пока мы замерли, оцепенев, в предощущении стихии – шутка ли, когда громада грозит штормами и громами? Тихо-тихо, на цыпочках к нашему воображению подбиралось бабье лето. И вот уже покой и тишина…. Небо, словно из сатина. Гром на небе не грозит. Золотая паутина Вместо дождика скользит. И далее – автор вместо кисти берет в руки солнечный луч и начинает им водить по холсту: Ежик солнечный игольчат, По земле лучом провел – И осенний колокольчик Во дворе моем расцвел. Любопытный читатель выглядывает из дверей уютной дачи или отеля, или, возможно, он из окна автомобиля увидел этот звонкий, почти хрустальный осенний колокольчик. Что произошло в его душе? Он улыбнулся! Он вспомнил юность, первое свидание или, напротив, позднюю любовь, нежданную, словно этот весенний цветок. И вот уже: Утро косы небу заплетает, Заплетает тропки у реки. Серый день кукушкой пролетает И садится поперек тоски. Смена сезонов, как смена настроения, почти осязаема. Но сейчас я предлагаю рассмотреть цветовую гамму, которую являет автор. Что мы увидим – нежную пастель рассветов и закатов? А может быть, только чистые цвета без лишних вольностей? Или мастер возьмет на себя смелость и смешает краски настолько, что наш глаз, наш слух перестанут различать оттенки и границы живописи, границы словесного искусства растворятся, воссоединяясь с музыкой. Вечернее небо сквозит надо мной, Сияет закатною раной, А утром затянется голубизной, Затмится листвою багряной. Казалось бы, то, что нельзя совместить, – сквозная рана и свежая совершенная голубизна утра вдруг являются вполне закономерными элементами, характеризующими природу Саян. – Что же это такое? – Возможно, возмутитесь вы, – мы говорим о Байкале! Совершенно верно. И логика нашей беседы ничуть не нарушается, если мы упоминаем Саяны, Бурятию, Аршан. Если мы вспомним многочисленные реки и озера Прибайкалья, назовем города Иркутской области и даже Забайкальского края, нить повествования не оборвется и не запутается. Потому что, говоря о Байкале в контексте географии, биологии, лимнологии и других наук мы говорим о глобальном явлении, где пространственные и временные отрезки велики. Где богатейшая флора и фауна. Где соседствует невероятное количество культур и традиций. А говоря о Байкале, представляя его в качестве поэтического объекта, мы практически не ограничены никакими рамками. «Звенели малахитовые травы…», «Незабудок веселые лица и черемухи белой фата…», «Саранки красной завиточки…», «Поляны розовым и белым тысячелистником полны» – впечатляет? А вот это: Горит Байкал серебряный, хрустальный, Лазурный, перламутровый, зеленый, Свинцовый, сизый, дымчатый, туманный, Чешуйчатый, глубинный, золотой! Хочется воскликнуть: «Ах!» Но мы еще так много должны увидеть. «Цыпленок желтый», «оранжевый луч», «багряные ягоды», «лиловый свет», «золотая среда». Но еще более вовлекает в процесс сопереживания, сотворчества, совместного созерцания прием, когда поэт не называет конкретных цветов, а использует максимально точные, объемные эпитеты: Шумело войско острых листьев И поднимались копья трав… Или: С угрюмой северной горы, Хотя восток был светел, На левый берег Ангары Катился хваткий ветер. Достаточно ли емко для того, чтобы стихия завладела нашим восприятием? По-моему, более чем. А есть ли у мастера собеседник, друг, спутник, или он нераздельно владеет впечатлениями, ведет беседы сам с собой и с каждым из нас готов делиться только завершенным произведением искусства? Байкал, ты помнишь друга, брата? Он шел к тебе в мороз, в пургу… В осенних листьях, будто в латах, Сидел на диком берегу. А ты глядел в него, качался, Шальные ветры торопя. Вздымал волну и удивлялся, Неужто он – сильней тебя? Читая эти строки, я чувствую смятение – как такое возможно?.. Кто этот человек, которого автор сравнивает с самим Байкалом?.. В чем его могущество и величие? Уверена, кто-то из читателей сразу узнал посвящение В. Г. Распутину. И теперь у нас не осталось никаких сомнений в данном сравнении. Ведь великое слово, изреченное незабвенным сибирским писателем, по силе превосходит даже стихию. Автор говорит с людьми знакомыми и незнакомыми, с коллегами-поэтами, с художниками, с артистами и не только. Звучат такие имена, как Валерий Зиновьев, Владислав Панкин, Леонид Бородин, Александр Семенов и многие другие. Идем дальше и слышим еще одно обращение: Откуда твой опыт? Из детства? Из песен в родимом краю? Наверно, Господь пригляделся И высветил душу твою. Ума вековое наследство Ты принял и тайну постиг. С Эвтерпою жил по соседству В сибирском селе Кутулик. Обращение на «ты» позволяет нам думать, что Владимир Петрович говорит с ближним, с тем, кого почитает за равного. Конечно, мы знаем, чье беспечное детство прошло в Кутулике и чей талант писателя, драматурга прославил родной поселок на весь мир. Остановимся, прислушаемся? Что еще скажет поэт писателю? И Оля скажет, и мама скажет: – Куда ты, Саша? Не надо, Саша! Деревья – в саже, и губы – в саже. Не стало Саши… Не стало Саши! Голос поэта – крик души. Стенания, осознание страшной утраты. Чередование свистящих и шипящих звуков возносит и рассеивает страдание, сливаясь с криками чаек с завыванием леденящих байкальских ветров над вечным озером, над озером страшным и непобедимым. Звуки здесь заменяют краски, но им дана такая сила, что мы не можем не представлять все это серое, безнадежное, накрывающее ноющей болью и рассыпающееся прахом. «Век оступился», – молвит поэт. Пауза. Хочется выдохнуть, опуститься на землю, наслаждаться горьковато-пряными ароматами диких трав. Хочется впитать в себя энергию камня, неба, воды и встать обновленным, с новым слухом, с новым зрением, чтобы вновь созерцать, удивляться, сопереживать и любить этот край, эту поэзию, эту жизнь. И вот она – жизнь: Гонит тучи порывистый ветер, На рыбалку спешат мужики. Там твои колокольчики светят И глаза обжигают жарки. Кто те отчаянные смельчаки, что идут рыбачить на неспокойное озеро? Ведь оно именно такое при порывистом ветре? Сомнительно? А нет никаких сомнений – туристы, компания приятелей навеселе спешат блеснуть сноровкой. Что им тучи! Что им непогода?! Русскому человеку в хорошем настроении любое море по колено. Но взгляните на этот любопытный образ – «колокольчики светят». По-хорошему простой и одновременно глубокий. Байкальские колокольчики – белые, фиолетовые, голубые и сиреневые или, скажем, аквилегии-водосборы всевозможных оттенков, где белый переходит в нежно-розовый, черничный или даже бордовый. И вот это место перехода из одного цвета в другой представляет некую воздушность, будто цветок не крепится к стебельку, а волшебным образом парит в воздухе. И какой удивительный контраст создает это непридуманное природное сочетание колокольчиков и жарков. Возникает вполне объяснимое желание убежать на поляну, где для полноты картины ярко-желтым вспыхнут лилии, именуемые в народе граммофонами или огурчиками, заалеют саранки. Саранки красной завиточки, Как запятые в той строке, Что не дописана до точки: Оборвалась на завитке. В печать поэт готовил гранки, И вдруг в угрюмый кабинет Из леса принесли саранки – Природой созданный сонет. И здесь маэстро изящно сравнивает цветок – творение природы с поэтическим произведением уникальной формы. Автор работает с нашим воображением, нагружая его дополнительными действиями. Мы не только наблюдатели, не только любуемся и наполняемся впечатлениями, перед нами стоит задача куда сложнее – запечатлеть, принять, оценить, согласиться или опровергнуть. В данном случае завораживает не только услышанное и увиденное, но и внутренняя субъективная огранка увиденного. От слова «саранка», от звукосочетания мы движемся к форме, строению, окрасу, вовлекаемся в процессы, происходящие вокруг, выстраиваем алгоритмы взаимодействия: цветок – поэт; поэт – читатель; читатель – цветок… И еще множество всевозможных связей. Огромный цикл посвящен растениям Прибайкалья. Я не знаю другого такого пота, который так много и так подробно пишет о ягодах, цветах и травах Сибири. Костяника, ты ягода детства. Вспоминаю густой травостой, Где царит с ручейком по соседству Костяники дремучий настой. Поскольку мое детство прошло в сибирской глубинке, мне вспоминаются не только драгоценные россыпи спелых ягод цвета рубина и граната, но и сочная сладость с легкой кислинкой. А какое вкусное варенье из костяники! Только попробуй набрать хотя бы литровую баночку. Это не земляника или брусника, которые растут полянами. Байкала выгнулись края И бьются в такт с моей душою. Черняев, Черников и я Идем в тайгу за черемшою. А когда варенье наварено, черемша отошла, лето катится к закату: Август полон дождей. Для грибов благодать. Небо манну небесную крошит. Бесконечному севу дня не видать, Там судьбы моей катится грошик. Гром стучит и гремит, Как состав грузовой, Небосвод переполненный движет. С неба дождик свисает сырою травой, Солнце спряталось в небе, Как рыжик. Где же тут не разыграться гастрономическим фантазиям? Но еще раз почтим Эвтерпу, вернемся к поэтическим образам и высказываниям. Все лето лист, зеленый, влажный, Березе царственной служил. Он с восхитительной ромашкой Дружил и в осень не спешил. Он из себя любовь исторгнул, Он лепетал и трепетал И вдруг от заморозка вздрогнул, «Люблю ромашку…» – прошептал. Увы, невозможно за одну прогулку познать даже тысячную долю внешнего мира Прибайкалья. Как нельзя постичь всей глубины творчества одного поэта. Верю, что наша встреча прошла с пользой и каждый из вас получил эстетическое удовольствие. Предлагаю на прощание еще раз окинуть взором природное великолепие наших мест, еще раз открыть свое сердце для звонких, пронзительных или печально-откровенных поэтических строк, созданных большим русским поэтом Владимиром Скифом: Горят жарки – сибирские цветы, Которые с тобой мы собирали, Горят от Красноярска до Читы По склонам Транссибирской магистрали. Июньским зноем рельсы налиты, Они пронзают каменные дали. Байкал, всей мощью звуконосной стали – Со всей страной соединился ты.

|