90 лет назад родился Олег Табаков. Он стал выдающимся актером театра и кино, талантливым режиссером и вдумчивым педагогом, который подготовил не одно поколение...

«Американские горки» российской истории.

Исполнилось 100 лет со дня рождения писателя Юрия Трифонова.

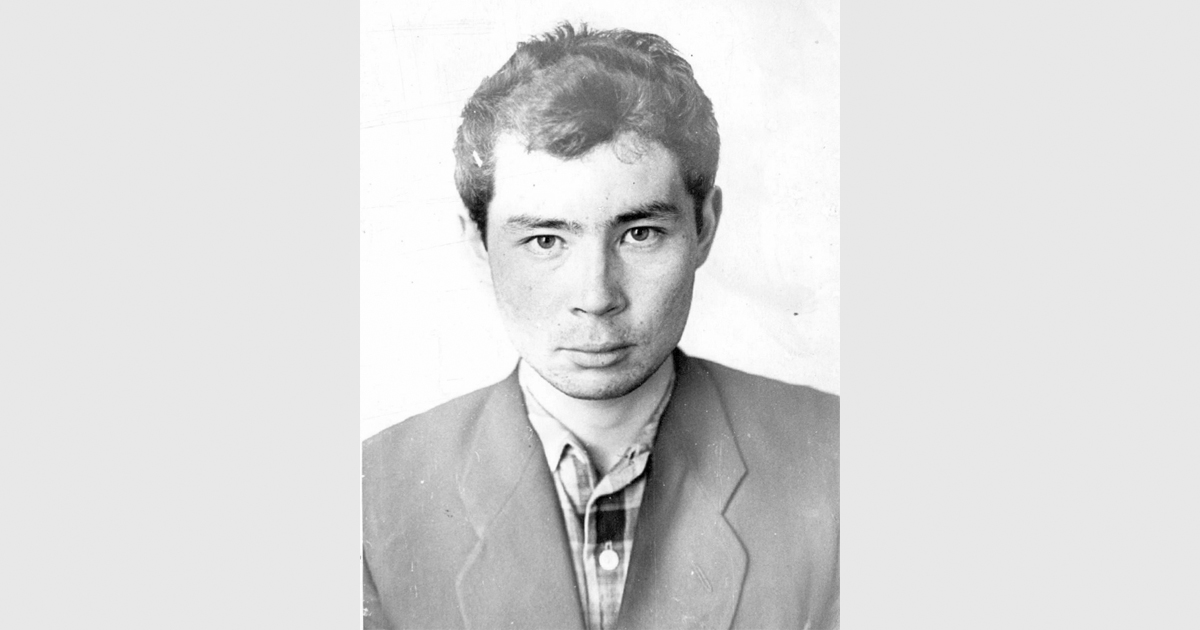

Его день рождения – на днях (19 августа). И хотя цифра 88 выглядит внушительно, он для всех и навсегда остался молодым…

«Демократия – это когда у людей есть возможность голосовать», – заявил в ходе одного из недавних брифингов российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Звучит вроде бы убедительно: и вправду, ну какая демократия без голосования? Но при ближайшем рассмотрении выходит, что характеристика неточная и...

"Байкальские повести" (часть 3) |

| 01 Мая 2012 г. |

|

МЫ НИКОГДА УЖЕ НЕ БУДЕМ МОЛОДЫМИ…Повесть О чем я хотел написать эту повесть, сотканную из событий давно минувших дней?.. Честно говоря, я сам не знаю этого. Наверное, о том ощущении щенячьего восторга, охватывающего тебя в младые лета, когда отважно устремляешься ко всему новому, неизведанному и, порой, весьма опасному. Еще не ведая о том, как болезненны потом бывают раны, как необратимы последствия… Конечно, и об этом мне хотелось написать. Но главной моей целью, скорее всего, было желание передать неведомому читателю те ощущения, те настроения своих героев о том, как всем им вместе когда-то было хорошо! Так может быть в повести, хотя, увы, почти никогда не бывает в жизни. А может быть, меня просто прельщала магия слов, способная оставить всех, хотя бы на бумаге, молодыми, красивыми, полными светлых надежд? Или я хотел написать о том неясном, необъяснимом чувстве зарождающейся любви, которая возникает порою из весьма противоречивых и сложных чувств? А может быть, я силился рассказать об облагораживающем нас общении с дивной природой, такой терпеливой по отношению к человеку? О подводных чудесах и о чем-то еще таком, едва уловимом. Чему и слов-то на земле пока еще нет. Признаюсь честно, ответов на эти вопросы я не знаю, неведомый мой читатель…

Моим друзьям – ушедшим и живым

Я проснулся от того, что кончик носа совсем замерз… В небольшое квадратное оконце вагончика-балка сочился призрачный свет крупных ярких звезд, густо усыпавших своими голубоватыми «льдинками» бархатную черноту небесного шатра. Яркий острый серповидный месяц словно чуть покачивался в этой глубине, радуя окрестности своей цыплячьей желтизной… В квадрате окна и этот веселый месяц, и томные мигающие звезды, и бездонная чернота небесного купола походили на бесхитростную, но прекрасную картинку, исполненную простодушным, безыскусным богомазом. В неясном, блеклом свете ночи я все же сумел разглядеть, что шляпки гвоздей, – с внутренней стороны стен нашего вагончика и у входной двери в тамбур, – от пола до потолка весело искрились инеем. И в этом полумраке они почему-то представились озорно глядящими на мир глазенками добродушных и любопытных зверушек… «Где-то около шести, наверное, – подумал я. – Часа два еще можно поспать. Если, конечно, кого-то холод не поднимет раньше». Во время общего пробуждения обычно начиналась недолгая и незлобивая перебранка о том, кому растапливать печь. И если таковой герой выискивался, – все остальные еще минут пятнадцать продолжали лежать в спальниках, ожидая прихода в вагончик благодатного тепла, наплывающего от печки плавной волной сверху вниз. Почувствовав его, обитатели балка начинали весело подшучивать друг над другом и надо всем на свете, что только попадало им на зуб. Правда, если дежурные были назначены заранее, то вопрос создания тепла и готовки завтрака автоматически отпадал. Причем, обычно назначалось двое дежурных, в обязанности которых входило еще и содержание в порядке нашего жилья, хождение за молоком и хлебом в деревню и многие другие повседневные мелочи. Я вспомнил, что нынче вместе с Давыдовым дежурю я. И это обстоятельство одновременно слегка огорчило и успокоило меня, поскольку Давыдов, ориентируясь по каким-то своим биологическим часам, всегда вставал первым, хотя в обычное время его бывает не так-то просто растормошить. Я взглянул на светящийся зеленоватыми точками циферблат наручных часов, которые достал из-под подушки. Было четыре часа ночи с минутами. Положив часы на прежнее место, перевернувшись на бок и с приятностию потянувшись, я приготовился опять сладко заснуть, думая одновременно и о том, какой теплый у меня спальник и о том, что к утру вагончик выстудит окончательно. Так, с этими двумя – теплой и холодной – мыслями, укрывшись с головой, я стал погружаться в приятную дрему… Вдруг, как мне показалось, прямо подо мной, раздался резкий, сухой, как выстрел пушки, звук! Я выскочил из спальника, наверное, быстрее, чем это сделал бы самый тренированный солдат, поднятый по боевой тревоге. Головой я при этом, конечно же, ударился о верхнюю полку, на которой кто-то заворочался (спросонья я не мог сразу вспомнить, кто именно) и недовольно пробурчал: «Да спи ты, блин! Это термоклин…» Все еще туго соображая, я сделал в темноте шаг по направлению к двери и тут же смел со стола что-то, издавшее громкий звук (скорее всего, эмалированную чашку или кружку) и отскочившее по полу куда-то в угол. На второй верхней полке, расположенной параллельно первой, негромко захихикали… Не понимая, что происходит, я замер в темноте столбом, чтобы никого больше не разбудить и ничего не перевернуть. Хотя, судя по веселому перешептыванию и отнюдь не лестным в мой адрес словам, все, кроме Давыдова, со стороны которого доносился легкий храпоток, уже проснулись. Сам же я испытывал такое ощущение, будто на крыльях сна мгновенно был перенесен со льда Байкала в полуденный час в Петропавловскую крепость Санкт-Петербурга, где в это время раздается звук пушечного выстрела, который потом гулким эхом разносится по всему городу. Впоследствии я узнал, что явление термоклина, происходящее из-за разности температур, – плюсовой, воды и минусовой, воздуха, – способно разорвать лед даже метровой толщины. Процесс этот сопровождается оглушительным звуком. Правда, если трещина не сквозная, лед на несколько сантиметров в стороны расходится тихо, с характерным шуршанием разрываемой шелковой ткани. Немного постояв в холодной темноте, к которой глаза уже начали чуть-чуть привыкать, я стал осторожно, мимо Давыдова, спящего прямо на полу в полураскрытом спальнике, в котором угадывались хорошо только белые полосы его неизменной тельняшки, пробираться к своему лежбищу, наглядно убедившись, что выражение «не разбудишь и из пушки» никакое не преувеличение, во всяком случае, по отношению к моему коллеге. Я улегся на свой рундук, но уснуть сразу, как все остальные, что угадывалось по наступившей опять тишине, не мог. Через некоторое время высунул голову из спальника и огляделся. Очертания предметов и спящих людей были неясными и как бы слегка размытыми по краям, будто обведенные более светлой, чем они сами, словно слегка пульсирующей, неширокой световой сероватой полосой. А тишина казалась живой и упругой. И отчего-то было так таинственно, словно через неведомую мне доселе щелку я заглянул за некую невидимую грань, по ту сторону которой непременно случаются различные чудеса. Причем, только счастливые. «Рано… Надо еще вздремнуть. Тем более, что завод «гидробудильника» пока не критический. А значит, как минимум еще час ничто не будет принуждать к подъему. Все, сплю…», – с тихой радостью подумал я, прислушиваясь к спокойной тишине и пытаясь перевернуться на бок. Но… мой очень теплый, собачьим мехом внутрь, спальник, покрытый сверху прочной «непродуваемой» материей, примерз боком к стене вагончика, стесняя тем самым движения. Однако более удобную позу я все же нашел и вновь, как в теплые воды Гольфстрима, нырнул в него с головой. Несильный и даже почему-то приятный, слегка нашатырный запах собачьей шерсти ощущался сквозь плотную ткань вкладыша, который я натянул по самую макушку. Внутри спальника было совсем тихо, тепло и мягко. «Лежу, как в люльке или коконе», – подумалось мне. И то и другое сравнение не раздражало, а наоборот, даже вызывало некую забытую детскую радость своей защищенностью и покоем, замкнутостью пространства и самодостаточностью своей, казалось бы, никак не зависящей от внешнего мира… Кто же нынче первым не выдержит и выскочит пулей из спальника в обжигающе-колючий холод насквозь промерзшего за ночь вагончика, включит газовый обогреватель или, того лучше, раньше дежурных затопит нашу железную печурку, обложенную по бокам и со стороны задней стенки кирпичами? Они плотно удерживались металлическим каркасом с крупными квадратами из толстой проволоки, приваренным прямо к печке. В эту решетку, как в карманы, мы и вставляли кирпичи. По четыре с боков и четыре сзади. Тем самым увеличивая и полезную площадь печи сверху, на боковую ширину кирпичей, и – ее теплоотдачу. Печка, конечно, раскочегарится не сразу, но зато тепло от нее стойкое и приятное. И она не жрет так жадно, как горящий газ, кислород. Рядом с печью у нас стояла еще и газовая плита. Она была значительно выше нее, но как и та, тоже находилась напротив тамбура. И когда надо было сготовить что-то по-быстрому, мы пользовались ею, хотя от нее всегда немного попахивало газом и она почти совсем не давала тепла. Этот наш «камбуз» был отделен от жилого отсека деревянной перегородкой, доходящей до одной из верхних спальных полок и разделяющей тем самым вагончик на две неравные части: небольшую – хозяйственную и жилую – с рундуками для различного оборудования, служащими одновременно и нижними спальными местами, с длинным столом, идущим вдоль этих самых рундуков, которые во время обеда служили сиденьями. Над столом было квадратное оконце, а под столешницей, почти у самого пола, – газовый обогреватель. За разделяющей перегородкой находилось еще одно, такое же небольшое, квадратное окно, не видимое из жилого сектора, особенно с нижней полки, поскольку оно располагалось за выступом тамбура. Под этим окном на двух полках напротив печей, на расстоянии вытянутой руки, покоились экспедиционные чашки, кружки, ложки. Висела большая поварешка… Вдруг все качнулось! Я даже вначале не смог определить, произошло это во сне или наяву. На полке тонко, тревожно и жалобно как-то звякнула посуда, и я уже явственно почувствовал, как наш вагончик начал медленно сдвигаться куда-то вбок. «Проваливаемся под лед! – мелькнула ужасающая мысль. – А глубина под нами не меньше сотни метров! И до берега метров триста…» Я, уже второй раз за ночь, выскочил из спальника словно выстреленная из распахнутого кокона куколка, на лету почти попав ногами в стоящие у моего рундука валенки, заметив при этом, что ни спальника Давыдова, ни его самого на полу нет. И уже на бегу, столкнувшись с кем-то в неширокой внутренней двери тамбура, успел заметить, как медленно, будто маятник Фуко, раскачивается на своем гвозде наша поварешка и висевшая рядом с ней на длинной ручке большущая сковородка «для тридцати яиц». Их раскачивание в бледном свете окна немного успокоило меня, поскольку говорило о том, что мы пока что не падаем отвесно вниз. Уже на льду кроме валенок и шапки я больше ничего на себе не обнаружил, не считая того, в чем обычно спал, поскольку в тамбуре, где между двух дверей: внутренней и наружной, располагалась наша вешалка, просто не успел, подпираемый кем-то сзади, сдернуть с крючка свою куртку, оказавшись в своем любимом теплом белоснежном шерстяном белье, которое здесь на льду не казалось таким уж теплым, да и белоснежным оно, пожалуй, тоже давно уже не было. Рядом с собой я узрел еще нескольких так же «изысканно одетых джентльменов». Кто был в шапке, шубе и тапочках на высовывающихся из-под этого скорого одеяния синюшных ногах. А кто – даже в майке, трусах и валенках. Кто-то, завернутый до глаз в верблюжье одеяло, по-моему, стоя продолжал еще спать. Между тем колючий, как растопорщенный ежик, морозный ветерок совершенно привел меня в чувство, и я, еще ничего не осознав как следует, вдруг захохотал, хватаясь за живот, от созерцания этой живописной картины, напоминающей одновременно и «Письмо запорожцев турецкому султану» и «Бегство французов из Москвы в 1812 году». Смех мой волной стал перекатываться от одного к другому, а наш общий – пожалуй, достиг другого берега Байкала. Но меня просто согнуло от хохота дугой, когда Коля Давыдов, чем-то неуловимо похожий на добродушного медведя, с жердиной в руках показался из-за вагончика и загудел своим низким хрипловатым голосом: — Ну, чего вы переполошились?.. Он был в валенках, старой ондатровой шапке с болтающимися ушами, толстенном китайском голубоватом нижнем белье и шубе нараспашку. — Это я вагончик малость стронул, чтобы полоз в трещину не попал, – объяснил он. И только тут мы обратили внимание на то, что рядом с полозьями вагончика из металлического уголка появилась еще очень узенькая, с острыми краями, пока еще не сквозная, а оттого и сухая, трещина, берущая свое начало неизвестно где и тянущаяся к недалекому берегу. Было такое впечатление, что кто-то очень сильный, для которого километр – лишь малая единица масштаба, огромным циркулем прочертил эту светлую полосу, раздвинувшую лед, и уходящую, может быть, к середине Байкала по темной полировке льда. Трещины и трещинки, напоминающие то глубокие морщины на челе, то веселые морщинки возле глаз, на байкальском льду совсем не редкость. И, как правило, они никакой опасности не представляют, поскольку крайне редко бывают шире десяти – пятнадцати сантиметров на поверхности, уходя вниз клином и зачастую не достигая воды. Такие трещины потом заносит снегом, который в них плотно утрамбовывают время и ветер. Если же у мороза хватает ярости и силы распороть лед на всю его немалую толщину, – вода, выдавливаясь снизу, быстро залечит этот изъян, заполнив образовавшееся пространство, которое, словно темя младенца, вскоре быстро зарастает. И на глади льда образуется немного выпуклый, не всегда гладкий, а, напротив, почти всегда слегка шероховатый на ощупь «шрам». И если в такой трещине окажется какой-нибудь предмет, – он вмерзнет в нее намертво и останется там до весны. До сырого, игольчатого, серого, слегка колышущегося, опасного майского льда. На всякий случай мы все же решили развернуть вагончик так, чтобы он стоял не вдоль, а поперек трещины. Причем, немного в отдалении. Наши бестолковые усилия, с клацающими от холода зубами, хотя многие уже успели накинуть на себя еще кое-что, с бесконечным подсказыванием друг другу, что делать в данный момент и кому, особым успехом не увенчались. Если, конечно, не считать успехом то, что от активных движений мы все хоть немного согрелись. — Мужики! Не мельтешите, – спокойным ровным голосом пророкотал Давыдов. – Я сам его передвину куда надо, пока вы все здесь, а не внутри. Лучше отойдите в сторонку, да отлейте пока. Лично я с радостью воспринял это предложение. Вполне охотно, по-моему, ко мне присоединились и другие. Видимо, момент, что называется, назрел. И уже через секунду в трещине с ее голубовато-зеленоватого цвета глянцевым разломом забурлило, запенилось от ряда упругих дружных струй нечто желтовато-янтарное… А Коля, сменив жердь на самую большую пешню, втыкая ее в лед возле нижнего полоза саней и упирая в выступающую и возвышающуюся сантиметров на двадцать верхнюю, более широкую, чем сани, окантовку вагончика, подталкивал раз за разом одну сторону нашего жилища, разворачивая его на девяносто градусов. После того, как вагончик встал как надо, мы все дружно, кто при помощи пешни, а кто толкая руками, уперев при этом ноги для первого рывка в заднюю грань трещины, оттолкнули его от нее примерно на метр. Из-за низового ветерка, когда казалось, что не только остатки тепла, но и атомы твоего тела улетучиваются в холодное пространство, в вагончике показалось даже тепло. «Вот уж действительно – все относительно». Но, тем не менее, все, как в спасательные шлюпки, забрались отогреваться до завтрака в свои уже немного выстывшие спальники. А Давыдов начал растапливать печь.

* * * По длинному и немного сумеречному коридору второго этажа Лимнологического института, по обеим сторонам которого располагались двери лабораторий, я не то чтобы шел, а беззвучно парил. Будто у меня вдруг выросли невидимые крылья. Мне было хорошо от собственной молодости, упругости движений, легкости шага!.. Даже влажность волос, которые я перед этим расчесал смоченной под краном расческой с крупными зубьями, в маленькой комнатке с большой буквой «М» на двери, у отражающего блеск солнца из окна старого туманного зеркала, прикрепленного над выщербленной раковиной, их золотистый блеск, вызывали во мне не только чувство гордости, но даже некого превосходства над многими скучными и необязательными для меня в этот час подробностями жизни. Двери многих лабораторий были распахнуты настежь, отчего мертвенно-бледный свет люминесцентных ламп в коридоре был размыт живым желтоватым солнечным светом, струящимся из окон лабораторий, выходящих на южную сторону здания, на Байкал. Если же двери комнат, расположенных напротив друг друга, были распахнуты одновременно, – сумеречный коридор перегораживал некий тоннельчик живого света, в котором плавали веселые пылинки. Проходя мимо очередной распахнутой двери и купаясь в янтарном свете дня, я ненадолго становился невольным свидетелем ведущихся в лабораториях разговоров и споров. Тем более, что темы их почти везде касались предстоящей первой зимней подледной экспедиции… — Да не могут губки расти глубже пятидесяти метров! – напирал чей-то ломкий тенорок. – Даже в самый солнечный день на такой глубине почти абсолютная темнота, так сказать, – вечная ночь… От слов «вечная ночь» – на меня словно бы повеяло могильным холодом. Уж больно зловеще они прозвучали. «Лаборатория планктона и бентоса», – констатирую я про себя, продолжая путь, и тут же забывая о «вечной тьме». Следующие два шага по коридору – «два взмаха упругих невидимых крыл», отрывающих подошвы от пола и приподнимающих меня над общей суетой. — …Голомянка должна зависать в толще воды не горизонтально, а вертикально. Причем, вниз головой! Я это прямо-таки своим нутром чую… — А если предположить, что?.. — Да никаких если! – обрывает своего оппонента уверенный до самоуверенности голос. – Голомянка, вы поймите, не обычная рыбка, а живородящая! Поэтому и поведение у нее должно быть необычное. Это же элементарно, коллеги! Как то, что функцию рождает потребность. «Ихтиологи». Еще два шага. «О! Это уже что-то новенькое». Притормаживаю, опускаясь на землю. — …И самое главное, что акванавт, потерявший ориентировку, не может вынырнуть где придется. Лед метровой толщины прозрачным панцирем отделяет его от воздуха. А головой ледок такой не пробьешь, – с виноватой улыбкой, словно именно он и будет тем самым акванавтом, потерявшим ориентировку подо льдом, рисует мрачную картину человек невысокого роста и мощного телосложения. Неуловимо напоминает одновременно старинный комод и небольшого квадратного, но только уже по вертикали, бегемотика. Его большая и, казалось, очень тяжелая голова, в темных завитках волос которой проблескивала седина, была словно якорем придавлена к груди тоже мелко кучерявой черной квадратной бородой. И борода эта тем самым напрочь лишала его шеи. «Такой-то головой и добротную крепостную стену, как тараном, наверняка прошибить можно, не то что лед», – мелькает у меня мимоходная мысль. Поскольку «конструкция» «якориста» оставляла впечатление чего-то грубо, но очень прочно сработанного. Хотя я никак не могу понять, для чего это нужно, чуть ли не на ощупь отыскивать выдолбленную лунку, поскольку твердо усвоил из «теоретического курса водолазных работ», что аквалангист при работе подо льдом всегда (!) и в обязательном порядке (!) страхуется капроновым линем, как раз для того, чтобы при всплытии он мог спокойно найти обратную дорогу. Более того, акванавт может подавать сигналы наверх, дергая веревку определенное количество раз, поскольку второй ее конец находится в руках у страхующего, следящего за подаваемыми из-под воды сигналами. Не менее точно я знал и то, что подводные байкальские каньоны вообще еще никто никогда не обследовал. Значит, сей негативный опыт не мог быть приобретен практически и является чисто гипотетическим. В открытую дверь я увидел, что якориста, небрежно подпирающего спиной в свитере грубой вязки стену рядом с дверным проемом, восторженно, широко распахнув глаза, обрамленные густыми длинными ресницами, чем-то отдаленно напоминающими крылья бабочки, слушает, забыв, по-видимому, после очередного восклицания: «О-о!» закрыть рот, совсем юная лаборантка. Чашки Петри на ее столе в сей миг также были напрочь забыты. «О! – тоже мысленно восклицаю я. – Да здесь идет элементарный охмуреж. А я уж было напугался…» Впоследствии я узнал, что бородач – первоклассный водолаз. И что он долгое время работал в Арктике, в зоне битого льда и припая, изучая повадки белых медведей, так что его рассуждения о ледовом плене вполне могли быть отчасти не только гипотетическими.

* * * Действительно, о первой «зимней подводной комплексной экспедиции» в Лимнологическом институте говорили охотно, много и повсюду. В лабораториях и коридорах, на лестничных площадках – в «местах для курения» и в «экспериментальных мастерских», где по индивидуальным чертежам сваривали наш металлический «дом», предназначавшийся для работы под водой. В обычном понимании слова это, конечно же, был не совсем дом, и даже – совсем не дом, а некое металлическое сооружение, не то квадратной, не то ромбовидной, не то еще какой неправильной формы, со множеством иллюминаторов. Вход в дом в виде обычной квадратной дыры находился снизу. Сооружение это должно было быть установлено на одной из маленьких террасок (данные летних подводных исследований), на глубине пятнадцати метров в подводном каньоне. Впоследствии этот каньон был назван Жилище. Название это ему дали мы – группа участников той подводно-подледной экспедиции, да еще по аналогии, поскольку каньон этот продолжал ниже уровня воды одноименную падь, расположенную недалеко от деревни Большие Коты, что притулилась в следующей некогда золотоносной и более широкой пади, или по-местному – распадке, прямо на берегу Байкала. Летом по пади Жилище весело журчит не то очень большой ручей, не то очень маленькая речушка, исчезающая зимой под большими перинными снегами, а летом – при впадении в Байкал, в прибрежной гальке на берегу, уже доступном волнам. Подводный же каньон, в отличие от неспешно поднимающейся в горы пади, круто уходит вниз. И уже метрах в трехстах от берега и от невидимого впадения в Великое озеро этого безымянного ручья, тем не менее внесшего все же и свою посильную лепту в могучесть сибирского озера-моря, заканчивается «Провалом», отвесно уходящей вниз, в черную глубину, приблизительно на километр, скальной стеной. В состав экспедиции должны были войти: биологи, физики, палеолимнологи, геоморфологи, профессиональные водолазы… Интерес к ней был велик, и поэтому желающих принять в ней участие было значительно больше, чем ожидалось и чем требовалось. О том, кому же, собственно говоря, быть этими самыми «счастливчиками», и должен был сейчас идти разговор в конференц-зале института, куда я направлял свои стопы, а вернее – свой легкий «полет». Общими усилиями были выработаны основные условия отбора «для зачисления в команду». Первое из них гласило: в экспедиции не должно быть более семи человек основного состава, не считая начальника экспедиции Вадима Кержаковича Ромашкина (эта должность была утверждена заранее ученым советом института), который будет приезжать время от времени на лед «для координации действий». Семь человек, не более, требовалось и для реализации научной программы. К тому же, в вопрос численности экспедиции вмешался и чисто бытовой элемент – спальных мест в жилом балке, который должен был находиться прямо на льду, было только четыре. Еще четыре места в двух маленьких комнатках на берегу любезно выделяла институту биостанция университета, находящаяся в Котах. Одно из этих мест было резервным для начальника Ромашкина. Три оставшиеся – для членов экспедиции. Второй пункт отбора гласил: нужны конкретные специалисты, вписывающиеся в конкретную же научную программу. И третье, что являлось несомненно определяющим пунктом отбора: человек должен в совершенстве не только знать устройство акваланга, но и уметь пользоваться им. Более того, желательно, чтобы уже имелся какой-то опыт работы под водой. А если нет – человек должен был хотя бы пройти спецстажировку, имитирующую погружения на различных глубинах, в институтской барокамере. Такие занятия с соискателями в преддверии экспедиции проводились под руководством опытных водолазных инструкторов. Людей, отвечающих всем этим требованиям, оказалось не так уж много, но все-таки больше, чем того требовалось для укомплектования команды. Тогда был введен еще один отборочный критерий – половой. Решили включать в состав экспедиции, естественно рассматривая все обоснования и предварительные заявки, направляемые в секретариат заранее, только лиц «мужеского пола». — Так они будут меньше отвлекаться на посторонние дела, – сказал в заключение своей речи ученый секретарь института Вась Вась (Василий Васильевич) Черепанов, который и проводил это отборочное собрание. – А приготовить обед они себе и сами сумеют. Тем более, что запас продуктов для экспедиции подготовлен достаточный, газовая плита имеется. В общем, все в порядке! – оптимистично закончил он. Научные дамы – женщины в большинстве своем энергичные, поскольку в меньшинстве своем замужние – усмотрели в этом отборочном пункте дискриминацию по половому признаку и шумно начали высказывать свое возмущение, доказывая, что значимость получения уникальных научных материалов должна быть выше половых различий. Но убедить ученого секретаря, представляющего на собрании руководство института, в том, что этот последний пункт необходимо отменить, им все же так и не удалось. Я идеально подходил для экспедиции по двум определяющим из трех основных. «А» – был мужского пола (объективно). К тому же: молод, весел, здоров и недурен собой (последний оценочный критерий – мнение знакомых девушек). И, «Б» – имел гидробиологическую тематику: «Дыхательная функция байкальских амфипод на различных глубинах», которая идеально вписывалась в экспедиционные планы. А вот «опыта подводных исследований» не то чтобы «в зимних условиях», а и вообще, у меня, увы, не наблюдалось. Хотя я и прошел «углубленный спецкурс по теории и…», изучив досконально устройство акваланга и набрав определенное количество часов «погружений всухую», то есть – в барокамере. После таких погружений мною были сделаны два самоочевидных, впрочем, вывода, которые в дальнейшей моей работе под водой почти никак не пригодились. Вывод первый. После погружения на «глубины» ниже сорока метров (в барокамере создается давление, соответствующее заданной глубине) я зачастую, но не всегда (и это тоже интересно – почему?) испытывал глубинное опьянение, когда становится вдруг беспричинно весело и хочется просто от избытка чувств беспечно рассмеяться. Не говоря уже о самой нелепой шутке или обычных словах, которые и вообще вызывают целый каскад смеха. В такие минуты очень приятно быть в барокамере с кем-то – не одному. Тогда шуткам и веселью, кажется, вообще конца не будет. И ты, как и твой напарник, впрочем, тоже, просто катаешься (в прямом смысле этого слова, по матрасу, постеленному для тепла на «полу» барокамеры) от смеха. Особенным успехом в такие минуты почему-то пользовалось глупейшее стихотворение Самуила Маршака «Три храбреца». Причем накал веселья напрямую зависел еще и от количества «погружающихся». Чем их было больше (хотя для барокамеры наших размеров три человека – уже предел), тем веселие было безудержней. Как правило, я погружался вдвоем с Женей Путиловым, херувимоподобным мальчиком лет девятнадцати, с которым мы совсем недавно познакомились и который как раз и специализировался на этом стихотворении. После того, как стрелка его ручного манометра доходила до отметки сорок метров, он вполголоса и очень таинственно начинал декламировать: «Три храбреца…» (а если нас в барокамере было двое, он говорил: «Два храбреца…»), – и здесь уже в его слова врывался смех. — В одном тазу… – продолжал он, силясь при этом сам не рассмеяться и выразительно оглядывая наше убежище, словно оно и являлось тем самым тазом. Накат смеха, и его в том числе, как бы смывал уже последние слова, точнее слоги. — Пу-уу-сти-лись по морю в гро-зу… – продираясь сквозь него, все же продолжал упорствовать декламатор. Последнюю фразу: «Прочнее был бы старый таз – длиннее был бы мой рассказ» – ему удавалось выговорить крайне редко, поскольку безудержный хохот, накатывая на всех новой неудержимой волной, позволял ему внятно произнести лишь первые ее слоги. Причем голос у чтеца, как и у тебя самого, становился таким тоню-юю-сеньким, как у ли-ли-путика. И этот факт еще больше раззадоривал общее безудержное, казалось, веселье. Что же касается изменения тембра голоса, то это уже вывод второй. Дело в том, что при определенном давлении голос человека начинает меняться. И становится значительно звонче и выше его обычного, что в свою очередь изрядно веселит уже не только тех, кто находится внутри барокамеры, но и тех, кто снаружи – осуществляющих «погружение». И они по переговорному устройству то и дело задают тебе какие-нибудь нелепые, необязательные вопросы, слыша в ответ на них жизнерадостный веселый писк. А если наблюдатели заглядывают в иллюминатор и показывают тебе, скажем, оттопыренный большой палец руки, говорящий о том, что, мол, «Все в порядке!», «Все идет как надо», – то ты и вовсе не можешь удержаться от смеха. Поскольку и эти улыбающиеся за стеклом в кругах иллюминатора лица, и этот оттопыренный палец кажутся тебе ну просто до невероятности уморительными! Но… давление в камере постепенно снижается. Воздух становится менее вязким и плотным, уже почти неощутимым, обычным, одним словом. И все вокруг становится обыденным и не смешным, окрашенным в сероватые привычные тона стен барокамеры. Словно с тебя кто-то только что, причем внезапно, сдернул очки с розовыми стеклами. Вот это вдруг! Этот невидимый и неведомый переход из одного состояния в другое, из мира необычного – в обычный, всегда был удивителен и неожидан. Тем более, что у всех он, этот порог, еще и абсолютно разный. Говорят, что люди с крепкими нервами и сильной волей вообще могут не испытывать глубинного опьянения. Я даже как-то спросил об этом водолаза-инструктора Резинкова, как только вылез из круглой двери барокамеры на свет божий. На что он ответил мне в своей обычной манере – со всегдашней, свойственной ему иронической улыбкой. — Глубинное, а точнее азотное опьянение, дружище, – это скорее не физиологический фактор, а акт воли. А воля, как известно, – кратчайший путь к достижению любой цели. Ответ его мне понравился. И я его запомнил. — Итак! – возвращает меня к действительности из моих воспоминаний торжественный голос Вась Вася. – Водолаз-инструктор Николай Резинков, Лимнологический институт… Коля Резинков – профессиональный водолаз. Улыбчивый голубоглазый блондин, который в основном и проводил с сотрудниками института эти самые теоретические и «практические» занятия по водолазному делу. Ему тогда было, наверное, лет двадцать восемь – тридцать, и мне он поэтому казался уже достаточно взрослым. «Рокер Резинков», называли его коллеги за то, что он искренне верил в предопределенность каждого на этой земле и часто повторял: «Предначертание судеб уже написано, и мы не властны изменить его». Может быть, оттого, что верил в Рок, он и был до бесшабашности смел и одним из первых, если не самым первым, начинал подводные исследования на Байкале. Помню, как он поразил меня однажды после очередного своего погружения, чуть не стоившего ему жизни, когда на глубине в акваланге лопнул «легочник», процитировав наизусть текст из какого-то средневекового трактата: «Зачем боишься смерти? Не бессмертный ты человек, смертный, но без Рока смерти нет ни человеку, ни птице, ни зверю…» И когда он говорил это, я не заметил, чтобы он рисовался передо мной… или – перед собой. Он был просто не по обыкновению задумчив, не более того. Через двадцать лет после той экспедиции он, не дожив и до пятидесяти, спокойно, с улыбкой на губах, словно разгадав наконец какую-то давнюю, измучившую его тайну, умрет, сидя в кресле на балконе своего многоквартирного дома в Геленджике, «глядя» в сторону моря. «Понта Евксинского», как он его называл, не допив бокал с сухим красным вином, который так и остался на низком журнальном столике, стоящем рядом с раскладным креслом, в котором он сидел. На балконе его и обнаружила жена Настя («Ностальгия Ивановна»), пришедшая домой с работы чуть позже обычного… К ее приходу на бокал и вокруг него уже успели нападать горько-соленые брызги, срываемые ветром с гребней осенних темных волн и принесенные им же к дому, так близко стоящему к морю. Настя вызвала по телефону скорую помощь и врачи, прибывшие почти мгновенно, констатировали смерть, «наступившую не более часа назад в результате сердечной недостаточности». На сей раз Рок почему-то не позаботился перевести стрелки часов жены немножечко вперед и она опоздала, вернувшись домой позже обычного…

— Сударкин! Капитан обитаемой подводной лаборатории «Черномор», институт океанографии, Новороссийск. Игорь Сударкин – высокий, стройный, лысый, с густыми длинными ресницами и с неистребимыми смешинками в теплых карих глазах, от которых в прищуре лучиками разбегались тонкие морщинки. Профессиональный водолаз. Работающий то на Черном, то на Белом, то на Балтийском морях. И живущий поэтому со своей «ва-а-сточной» женой Ануш и двумя дочерьми («в бабьем царстве»), то в Новороссийске, то в Геленджике, то в Таллине, то в Петрозаводске… Их кочевая семья никогда нигде подолгу не задерживалась. И наверное поэтому в квартире – на антресолях, «в темнушке», в коридоре, а то и просто где-нибудь в углу комнаты, почти всегда стояли нераспакованные картонные коробки с каким-нибудь «неповседневным скарбом». От этого казалось, что они, как маленькая стайка перелетных птиц, во главе со своим вожаком вот-вот снова снимутся с места для того, чтобы улететь вновь в какие-нибудь неведомые еще дали. Я как-то спросил Игоря, будучи у него в гостях в Таллине, уже после нашей экспедиции, где мы все так сдружились, чего ему не сидится на месте и он кочует по разным морям? Ведь, в принципе-то, везде одно и то же. Та же соленая вода… Ну чуточку больше, ну чуточку меньше – какая разница? То ли дело Байкал – прозрачное пресное море! На мой необязательный вопрос за чашкой очень раннего крепкого кофе, когда все семейство Игоря еще почивало, а мы беседовали на кухне, он ответил весьма серьезно, словно сотни раз сам себя спрашивал об этом. — Понимаешь, морская вода – это ведь не просто соленая водица. Это соленость наших слез, нашего пота… Например, соленость воды Белого моря составляет тридцать пять промилле. То есть она такая же, как и у нас в крови. По сути – это физиологический раствор, который можно при случае вливать людям внутривенно. А костный мозг, выработав красные кровяные шарики, уже сам превратит этот раствор в полноценную кровь. Выходит, что моря – это кровь планеты. И частица моря есть в каждом из живущих на Земле. Разные моря, к тому же, омывают разные страны. Поэтому на берегу моря ты ощущаешь свободу от границ, даже никуда не выезжая. Конечно, самое идеальное – жить на берегу океана, который омывает уже целые континенты, в отличие от Байкала, омывающего лишь свои берега. И в ущемлении свободы я, кстати, чувствую его могучий нрав. По его силе – Байкалу мало простора. Особенно теперь, когда построены все эти плотины, замкнувшие отвратительными тромбами вольный ход его вод к океану: через Ангару, Енисей, Карское море… И, конечно же, Байкал себя еще покажет. Он обязательно раздвинет берега и станет тем, чем ему надлежит быть по праву – океаном. Но, к сожалению, это еще будет так не скоро, если брать за единицу отсчета человеческую жизнь. А я уже сейчас хочу жить на берегу безбрежья, хотя бы для того, чтобы знать что, в принципе, я могу из своей точки достичь любого места на нашей милой маленькой планете… И вот теперь семейная «стайка» Игоря с уже взрослыми дочерьми действительно перелетела через океан, осев пока в Штатах. Чем там занимаются дочери Игоря – не знаю. Его жена Ануш наверняка, как и прежде, занимается домом. Игорь же какое-то время работал таксистом в Нью-Йорке, а теперь добывает морепродукты для прибрежных ресторанов. Он имеет свое небольшое суденышко и свой большой дом, в котором, впрочем, проводит не так уж много времени. А маленький городок, в котором они теперь живут, расположен на побережье Тихого океана. Я не знаю, распаковало ли теперь их семейство все свои коробки, в том числе и с «неповседневными вещами», или они так же стоят в разных углах их дома, в котором мне, пожалуй, вряд ли когда случится побывать, ибо я, увы, птица не перелетная. Небезынтересно и то, что и Резинков и Сударкин родом из весьма сухопутного города Харькова. Их отцы занимали там на знаменитом ХТЗ – Харьковском тракторном заводе – весьма солидные посты и, кажется, даже были хорошо знакомы… Но это уже к нашей истории никакого отношения не имеет.

— Мурахвери! Институт биологии моря, Владивосток, – с прежним мажорным напором, перекрывая легкий фоновый шум зала, продолжает учсек. Им оказался тот самый якорист, который во время моего парения по коридору так беззастенчиво, но романтично врал юной лаборантке о неисчислимых и немыслимых опасностях, на каждом шагу подстерегающих водолаза, словно тот добровольно и исключительно ради укрепления своей нервной системы предпринимает эксперименты, аналогичные ежедневному гулянию по минному полю. О Саше Мурахвери я знал только то, что он, по утверждению многих, отличный семьянин (или «первый оператор стиральной машинки», как он сам себя частенько называл) и специалист по моллюскам. В то время он со своей семьей, состоящей, кроме него самого, еще из жены и малолетнего, а вернее – маломесячного, ибо их первенцу не было тогда и года, сына, – жил в Котах. В той самой деревеньке, куда и направлялась наша экспедиция. Их квартира из двух комнат и кухни располагалась в прекрасном бревенчатом доме, стоящем на пологом склоне горы среди высоких стройных сосен. Жена Александра, Светлана Чаплыгина, была в свое время участницей нашумевшего подводного эксперимента «Черномор», попав в эту экспедицию после водолазных курсов, которые она прошла в своем родном городе Курске. Но, то ли курсы в ее лишенном моря городе были так себе, то ли что-то там не заладилось в самой программе по обживанию подводной лаборатории… Одним словом, из экспедиции она привезла домой кессонную болезнь (из-за чего и вынуждена была вернуться раньше срока), тоску по Черному морю и непонятные еще и ей самой ощущения и воспоминания о настойчивых ухаживаниях тогда еще не отпустившего бороду Александра. Он с удивительной легкостью теплыми, ласковыми южными вечерами рассказывал ей об Атлантиде, которую собирался найти, Японском море, Тихом океане, где ему доводилось бывать, и городе Владивостоке, раскинувшемся на сопках, «на краю географии», возле благодатной бухты Золотой Рог, где Саша тогда жил… Надо сказать, что эти воспоминания были ей приятны, хотя и мимолетны почти до ненатуральности. «Кессонка» же была дана ей в реальных ощущениях в виде эпизодических болей в коленях, усиливающихся особенно в непогоду. Что, в свою очередь, делало обычное хождение весьма необычным, неприятным и даже изнурительным занятием. И если случался дождь (а дожди в то лето были очень частыми), то эти блуждающие несильные боли почти автоматически напоминали Светлане о Черном море, коренастом темноволосом кучерявом Александре и… о никогда не виденном ею Тихом океане. Воспоминания немного как бы утишали боль. И тогда, сидя в кресле за вязанием (после «кессонки» она привыкла больше сидеть, чем ходить), она начинала о чем-нибудь мечтать… Или читала целыми днями своего любимого Грина. Тоже Александра. В один из таких пасмурных, печальных предосенних дней, когда лето уже смирилось со своим поражением, ей пришло первое письмо из Владивостока. Светлане даже показалось, что шелестящие белые страницы хорошей бумаги, на которой красивым почерком черной тушью оно было написано, пропитаны солнечным светом и солью неведомых ей доныне морей. А потом письма стали приходить еще и еще… Все чаще и чаще… Обычно на одно ее – сухопутно-суховатое, приходило два или даже три Сашиных, как она стала его незаметно мысленно называть. Письма приходили из разных городов. Общее в них было лишь то, что города эти находились возле моря, где Саша был участником какой-нибудь очередной подводной экспедиции. Незаметно писем скопилась целая коробка из-под праздничных, давно, впрочем, изношенных туфель, с которой Светлана, как со своим самым ценным и почти единственным приданым и приехала однажды «на разведку» с простой дорожной сумкой на Байкал. В эту маленькую милую деревеньку со странным названием Большие Коты, которая со всеми ее местными жителями была вроде придатка биологической станции Иркутского госуниверситета и где уже находился в «долгосрочной командировке, чтобы быть на полконтинента ближе к ней», как писал в одном из своих писем, Александр. Казалось, он вообще мог мыслить лишь континентами, морями, океанами… Поэтому и Байкал, который Светлане очень понравился, Александр иронично называл не иначе как озерком областного масштаба. Правда впоследствии оказалось, что почти все рассказы, которые, как правило, велись от первого лица, оказались значительно интереснее самого рассказчика. Но, видно, таковы уж законы жанра, а точнее – жизни, которая любит, особенно в младые лета, увлечь нас красивыми грезами, потом вдруг представ перед нами во всей своей прозаической обыденности и неприглядности… А Света была молода. Да к тому же еще любила Грина – тоже Александра, то есть – сказки. А сказки, как известно, труднее всего прививаются к древу жизни… Она так и осталась в Котах с тем минимумом вещей (ибо много ли их может уместиться в простой дорожной сумке средних размеров), которые она привезла с собой, завороженная Байкалом, его величавой мудрой простотой и убаюкивающими рассказами Александра о его многочисленных путешествиях. Поразило Светлану и обилие солнца, а также приятно удивила безалаберная веселость студентов-биологов, проходивших в Котах свою ежегодную летнюю практику. Они каждый день, даже понедельник, старались сделать незабываемым, неповторимым праздником! Единственным, что неприятной тучкой слегка как бы закрывало от Светы обилие яркого света и таких же ярких красок лета, было то, что большинство «студиоз-биолухов», как называл их Саша, были, собственно говоря, биологинями. Даже вернее было бы сказать – «биобогинями» в древнегреческом понимании этой сущности, поскольку почти все они без исключения были молодыми красивыми, стройными, беззаботно-веселыми, с золотистым сибирским загаром, девушками. И среди них Светлана уже не чувствовала своей исключительности, которую своими письмами сумел внушить ей Александр. Тогда-то она окончательно и решила остаться (дабы не подвергать Сашу непосильному искушению) в этом добротном, с почерневшими от времени и солнца бревнами доме, на углу которого Александр однажды приколотил светлую продолговатую, из оцинкованной жести, пластинку, на которой черной краской готическим шрифтом сам же и вывел: «Набережная Жака-Ива Кусто, дом 1». В конце августа «карнавал» внезапно прекратился. Студиозы все той же веселой разноцветной ватагой со своими рюкзаками, гитарами, дорожными сумками с последним пароходом отбыли в город, к месту учебы… Деревенька сразу как бы сузилась, уменьшилась в размерах, притихла, присмирела, опустела и словно притаилась до следующего лета. На ее улицах, где ранее бродили веселые шумные компании студентов, вдруг обозначились коровы, овцы, козы, какие-то беспородные, но нахальные собачонки и иногда – гордые породистые «промысловые» лайки. А немного погодя над густо поседевшими за ночь гольцами печально закурлыкали журавли, устремляя клин стаи на юг. А затем как-то тихо и печально целый день шел снег, окрасивший землю и крыши домов в белый праздничный цвет, да так и не стаявший потом. И в деревне вдруг стало тихо, чисто, просторно (словно она раздвинулась вширь) и сонно, как в тщательно прибранном полупустом доме. И это неспешное состояние понравилось Светлане еще больше безумно-веселого лета. У нее неожиданно появилось чисто женское желание – обуютить свое казенное жилище. И она с молодым задором начала «вить гнездо» в тех двух комнатах (с окнами на Байкал) и кухне (с окном на белый ровный пологий склон с разлапистой древней сосной посередине), которые были предоставлены им биостанцией в большом, состоящем из четырех подобных квартир, доме. И который теперь на три четверти был пуст. Так, лишние вещи вместе с перевязанной шпагатом коробкой писем были сначала перемещены в темный чуланчик при кухне, а потом и на чердак дома (временно, только на зиму), ибо вскорости должно было понадобиться дополнительное место для коляски и кроватки первенца, который по всем расчетам явит себя миру ранней весной. Когда на склоне за домом появятся проталины и желтые, пушистые, как цыплята, подснежники. Через несколько лет, когда Саша со Светой и их, наверное уже пятигодовалым, первенцем переедут во Владивосток, кто-то из любопытных студиоз, шныряющих летом в Котах повсюду и в самых неожиданных местах, неведомо зачем забравшись на чердак, найдет там в углу на балке, соединяющей стропила, цветную, покрытую изрядным слоем пыли, картонную коробку с письмами, высвеченную таинственным янтарным лучом света, падающим наклонно в небольшое отверстие выпавшего из доски на фронтоне дома сучка, с кружащимися в нем золотинками беспечных пылинок… И студенты, и работники биостанции потом все лето будут читать эти, невесть как попадающие в их руки, письма. Оставив на время чтение романов Стендаля и Проспера Мериме, пользующихся особой популярностью в местной библиотеке, расположенной в малюсеньком сельском клубе, в котором раньше показывали кино… Я знаю, что кое-кто попытался даже собрать все письма воедино, в хронологическом порядке. Но эта попытка, насколько мне известно, никому не удалась, поскольку письма безвозвратно разбрелись по рукам, как по неизвестным адресатам. Одно из них попало как-то и ко мне. И я тоже не хотел с ним расставаться, потому что в письме этом было столько (так мало ныне встречаемых) искренней нежности и чистоты, что… Но это вновь уже совсем другая история. О Свете же с Сашей в дальнейшем я знаю только то, что во Владивостоке они получили прекрасную большую светлую квартиру «с видом на океан», как писал в Геленджик Резинкову Александр. Которую они потом, после развода (о чем уже никто никому не писал, но все тем не менее всеми как-то узналось), обменяли на две двухкомнатные в блочных бетонных безликих домах обычных спальных районов, откуда до моря, как и до центра города, где они жили до того в добротном кирпичном доме, нужно было долго ехать на скучном и дребезжащем старом трамвае. И теперь из окон их квартир были видны такие же однообразные и серые дома, да вечно переполненные мусорные баки. — Карабанов! Палеолимнолог, институт Земной коры, Иркутск. Юрий Карабанов – плотный молодой человек выше среднего роста, в джинсовом костюме. Людей такого типа женщины обычно называют «обаяшка». Он был одновременно похож на лихого ковбоя времен освоения Дикого Запада, и – Иванушку-дурачка. Хотя точнее все же будет сказать, что он был похож на умного Иванушку-дурачка, переодетого ковбоем. Когда бы я ни встречал его, у меня всегда было такое ощущение, что он только что сошел с обложки очередного не очень консервативного яркого журнала, описывающего будни молодых, из хороших семей, всегда модно, изящно одетых и приветливых ученых. Однако, несмотря на его всегдашнюю добродушную и даже слегка простоватую улыбку, отчего-то создавалось впечатление, что ему невыносимо скучно и в этой науке и в этой жизни. Словно он не нашел свое, только ему предназначенное место. Его первая жена Татьяна была довольно известная в нашем городе спортивная журналистка, и в прошлом сама очень хорошая гимнастка, стройная блондинка и почти красавица. Ей очень нравилось, когда за ней ухаживали мужчины. Но еще больше ей нравилось, если Юрий ее при этом ревновал. За год с небольшим совместной жизни детьми они так и не обзавелись, поскольку Татьяна считала их лишней обузой, мешающей жить в свое удовольствие… Его вторая жена, Наталья, была красавицей уже без почти и тоже блондинкой. Более высокая, но менее стройная, чем первая избранница. Ее отец занимал какой-то весьма высокий пост в сфере торговли и их семья жила поэтому в очень престижном «кривом» (названном так, наверное, из-за его архитектурной изогнутости) доме в самом центре города. Наталья была веселой, хлебосольной и очень любила выпить в хорошей компании, а впоследствии – и без оной… Она родила Юрию сына, «чтобы отвязался», как она говорила, и не отвлекал ее от различных шумных и порою весьма разношерстных компашек, которые она любила собирать по любому поводу… Третью жену Юрий отыскал уже не в родном городе, а вывез откуда-то с берегов Черного моря. Эта «кубанская казачка» – довольно приятная высокая брюнетка, красавицей уже почти не была. Зато она, по-видимому, хорошо знала, чего ей, собственно говоря, от жизни надо. При встрече с ней ощущение того, что она очень прочно стоит на ногах, всегда только усиливалось. Тем более, что сделать это ей было совсем несложно при ее отнюдь не золушкином размере ноги. И глядя на ее немалого размера обувь, я сразу почему-то так и слышал хруст позвонков «никчемных мужиков», попавших под ее острый каблук. При сравнении всех трех жен Юрия неоспоримым становился тот факт, что его устремления по отношению к ним были наглядно направлены ввысь, то есть по вертикали, поскольку каждая последующая его дама сердца была выше, а, может быть, просто длиннее предыдущей минимум сантиметров на пять. И если бы Юрий не остановился, то следующую свою избранницу ему пришлось бы подыскивать уже в каком-нибудь баскетбольном клубе… Света, а именно так звали третью жену Юрия, в отличие от первой, никогда не подтрунивала над научной деятельностью мужа, а, следовательно, и не упрекала его в постоянном безденежье, ибо второе – лишь следствие первого. И не любила шумных застолий, как жена вторая. Она сразу, одного за другим, родила двух сыновей. Эдаких шкод-крепышей. И выкормив их грудью и немного подрастив, – когда уже стало ясно, что не только дети без родителей, но и родители без детей обойтись не могут, – укатила с ними обратно на Черное море. Оставив Юрия одного, в тиши огромной недавно полученной квартиры, выстраивать свою дальнейшую научную карьеру на Байкале. Объяснив свой внезапный отъезд немногочисленным знакомым, появившимся у нее, очень просто: «В Сибири слишком холодно для детишек». Может быть, именно поэтому Юрий, несколько лет до этого мотавшийся между Иркутском и Сочи, уже после своей блестящей защиты диссертации перебрался вместе с семьей в какое-то захолустье на юге Соединенных Штатов Америки, заключив контракт с тамошним второсортным университетом на проведение каких-то экспериментальных работ. Но, несмотря на довольно выгодный, казалось бы, контракт, попервости в Америке им пришлось довольно туго. Для того, чтобы там жить, не отставая от соседей, Юрию приходилось порою подрабатывать на разгрузке контейнеров, где в основном работали негры. После близкого общения с ними он стал, по его словам, убежденным расистом. Однако после того, как он сделал несколько великолепных докладов на международных конференциях, которые затем в виде тезисов опубликовали ведущие научные журналы Америки, благосостояние их семьи резко улучшилось. Но тут, как пружина из-под прохудившейся обивки дивана, выскочила другая проблема. Дети почти разучились говорить по-русски. И Света с ними, не дожидаясь окончания контракта супруга, опять вернулась в Сочи. А он стал теперь мотаться между Америкой, Черным морем и Сибирью, где с его родителями жил старший сын от второго брака Денис. Объективности ради следует сказать, что карьера, да в общем-то и личная жизнь Юрия все время шли по восходящей. И тем удивительнее было видеть, что необъяснимая грусть его глаз постепенно переросла в тоску и опустилась до губ. И он все реже теперь улыбался. А на мой вопрос (когда мы в очередной раз встретились в Иркутске): «Как жизнь?» устало ответил: «Слишком суетна». Другой же мой приятель, художник, кажется, никуда и никогда дальше Байкала не выезжавший и неизвестно на что и как существующий, числящийся по общему мнению в неудачниках, на этот же вопрос с искренней улыбкой ответил: «Удалась!» И я по-хорошему тогда позавидовал ему.

— Путилов! Студент-дипломник госуниверситета. Имеет опыт работы под водой. Тема диплома: «Динамика подводных течений»… Путилов Женя – белокурый, ангелоподобный, розовощекий, хрупкий мальчик с мягко спадающими на грубый водолазный свитер из верблюжьей шерсти вьющимися волосами и лучистым взглядом. После экспедиции мы редко встречались. И могли не видеться годами… И вот недавно я узнал, что он умер. Причем от той же самой болезни, что и Александр Македонский. То есть от чрезмерного употребления алкоголя. Фактически он замерз в каком-то чужом подъезде, совершенно опустившийся и никому не нужный, кроме своей матери. И в этом бомжового вида человеке неопределенного возраста, со скатавшимися серыми жесткими волосами, с культяшками некогда отмороженных, и тоже по-пьянке, пальцев рук, вряд ли бы кто, кроме матери, мог узнать того светловолосого хрупкого мальчика, каким впервые увидел его я и каким его задумала природа.

— Николай Давыдов! Механик, профессиональный водолаз. Коля Давыдов, единственный из всей экспедиции местный житель поселка Листвянка, неподалеку от которого в свое время и располагался Лимнологический институт, впоследствии переместившийся в новое здание в Иркутске. Он же – Лом, Шкаф, Медведь, Квадрат, Никдав – за глаза. Человек неторопливый, терпеливый, спокойный. Обладающий недюжинной силой. На нем водолазные свитера даже самых больших размеров всегда сидели в обтяжку, а не болтались свободно, как на других. Говорил он вдумчиво, с расстановкой, словно пробуя каждое слово на зуб: на вкус и на прочность. Прочность же его собственной конструкции сомнений не вызывала, словно он не был вылеплен матушкой-природой из некоего непрочного материала, как все остальные, а сразу был отлит из металла. Так, например, когда я в шутку ударял его в грудь кулаком, у меня всегда возникало два абсолютно противоположных чувства. Первое – если ударить посильнее, от души, то наверняка отшибешь руку, будто ты бьешь в монолитную скалу. И второе – мне казалось, что его грудная клетка тут же загудит, отзовется на удар, точно за нею скрыто неизмеримое, огромное, почти космическое пространство. Он был немного выше среднего роста. С русыми, слегка даже рыжеватыми, вьющимися по концам, волосами. А его с легким прищуром глаза смотрели на мир простодушно и любознательно. Достаточно увесистую пешню, которыми мы выдалбливали лунки во льду, он держал обычно одной, а не двумя, как другие, рукой. Будто бы это была барабанная палочка, а не толстый березовый черенок с тяжелым острым металлическим наконечником. Когда же он разбирал свой акваланг, раскладывая детали на чистой белой тряпице или возился, что-то там регулируя, в моторе нашей автономной электростанции своими перемазанными в машинном масле сарделечного вида пальцами, то и вообще казалось невероятным, как этот человек умудряется такими неуклюжими «инструментами» работать порою с очень мелкими детальками. И почему эти детали тут же не рассыпаются в прах, побывав в тисках его могучих рук. А то, что его руки могут напоминать слесарные тиски или что-то вроде того, я убедился на личном опыте, обменявшись с ним в начале нашего знакомства раза два рукопожатиями и почувствовав, что моя ладонь словно попала в медвежий капкан. Впоследствии я такой процедуры старался избегать, ограничиваясь бодрым: «Привет!» и взмахом руки. Ибо Николай не нарочно сжимал твою руку до боли, а просто не соизмерял своей силы. Почему-то вспомнилось сейчас, как однажды Коля всех нас удивил. Но уже не своей силой, к проявлениям которой все довольно быстро привыкли, а другим… Как-то после ужина в вагончике зашел разговор о вере, Боге, различных конфессиях, научном обосновании веры… Разумеется, все зашли в тупик, пытаясь совместить несовместимое: веру и науку, и словами выразить то, что можно только чувствовать. Резинков, что-то доказывающий приехавшему к нам на лед начальнику экспедиции Ромашкину и пытавшийся свести воедино буддизм, православие и науку, видимо, убедившись в тщетности своих попыток и немного ерничая, сказал: «Ладно, давай у народа спросим, – он кивнул в сторону Давыдова. – Как говорится: «Глас народа – глас Божий». Мы с тобой друг друга все равно ни в чем не убедим, а только еще больше запутаемся во всех этих торсионных полях, вакууме, из ничего создающем Нечто, о дыхании Божием, именуемом душою». — Коля! – усилив голос, обратился он к Давыдову, возившемуся в другом конце вагончика под яркой лампой со своим аквалангом, не принимая участия в общей дискуссии, – как ты думаешь, есть Бог или нет? Никдав слегка отстранил от себя акваланг, придерживая его одной рукой, распрямил спину (все уже внутренне приготовились рассмеяться от незатейливого Колина ответа, ожидая, что он отморозит что-нибудь эдакое) и спокойно сказал: — Я не знаю есть ли Там что-то, – его указательный палец был направлен в потолок, – я только знаю, что должно быть. Иначе человеческая жизнь бессмысленна. Ведь не для того же мы рождаемся, чтобы спустя какое-то время умереть… Он подтянул к себе акваланг и вновь занялся им в образовавшейся вдруг необычной тишине.

Николай до сих пор живет там же, в Листвянке. Женился на медсестре Тане из местной больнички. У них трое детей – два мальчика и девочка. Иногда я, правда с годами все реже и реже, заезжаю к ним, в их бестолково шумный дом. В котором среди настоящего «броуновского движения» молекул-детей всегда неизменно спокойным остается сам хозяин, порой напоминающий скалу, вокруг которой, подобно морским волнам, бурлит, кипит неуничтожимая, неутихающая жизнь. Коля все так же, как в былые времена нашей первой молодости, нетороплив, рассудителен, все еще необычайно силен (хотя бывает, что и его прихватывает радикулит – ни согнуться, ни разогнуться). И даже внешне он вроде бы совсем не изменился. Только вот слегка рыжеватые прежде волосы стали теперь совсем седыми на висках да на чубе.

* * * «Ну вот, шесть человек уже назвали… Осталась последняя кандидатура… Не суждено мне, видимо, попасть в эту «великолепную семерку», – начинаю я мысленно паниковать. И все становится вдруг безразличным. И этот глухо гудящий, словно растревоженный улей, зал. И яркое солнце за окном, падающее на широкий подоконник веселым светом, сбоку от длинных желтых штор. — Стажер-исследователь Лимнологического института. Ветров!.. — Игорь! – почему-то голосом Карабанова продолжает ученый секретарь. И совсем уже странное добавляет: – Ну, хватит дрыхнуть. Вставай! Резинков тебе уже выписывает командировку на дно каньона! Кто-то тормошит меня за плечо. «Неужели я заснул прямо в конференц-зале?!», – ужасаюсь я. Открываю глаза и вижу залитый утренним желтым солнечным светом вагончик, уже прогретый раскаленной печуркой, от кирпичей которой идет приятное тепло. Вижу своих друзей (у кого спину, у кого лицо), сидящих вдоль длинного стола. Чувствую такой приятный и бодрящий запах кофе… Вытягиваю шею и вдруг слышу дружный веселый смех, который у окружающих вызывает моя всклокоченная шевелюра, появившаяся из недр спальника. Я по-быстрому умываюсь. Кто-то уже позаботился и налил в умывальник теплой воды. Причесываюсь у малюсенького зеркальца, висящего рядом с умывальником, и тоже сажусь за стол. Резинков подает мне кружку кофе, потом кладет руку на мое плечо и с пафосом (у него никогда не поймешь, шутит он или нет) говорит: «Сегодня, мой мальчик, ты увидишь лед с обратной стороны. Постарайся запомнить этот день и свои ощущения в нем. Это будет твой драгоценный опыт открытия нового в окружающем мире и в самом себе». Мы пьем кофе с черным хлебом, маслом и сыром, на который сверху еще положены прозрачные кружочки лука. Завтрак проходит в обычном режиме шуток, смеха, дружелюбной пикировки друг с другом. И только мои зудящие мысли после «тронной речи» Резинкова все еще не дают мне войти в это привычное состояние всеобщего добродушия и веселья. «Ну, к чему это он? Вот это: «Мой мальчик» и все такое прочее. Прямо отец родной. А ведь не так уж намного старше меня. Лет на пять – семь, наверное. Правда, намного опытнее в водолазном деле», – всплывает откуда-то из неведомых глубин сознания усмиряющая мое легкое раздражение мысль. «Мой-то подводный опыт действительно пока еще нулевой». И я уже вместе со всеми шучу и радуюсь шуткам и смеюсь, как другие, искренне и весело, прощая «старику Резинкову» его речугу. И так нам всем вместе хорошо! И так все это странно. «Все еще так молоды, беззаботны, веселы, красивы… Все живы еще… Может быть, я просто продолжаю спать?..»

* * * На следующий день после укомплектования «команды» почти все участники экспедиции «Каньон» собрались для знакомства друг с другом и обсуждения плана работ в просторном и тихом теперь, с пустыми рядами кресел, конференц-зале. Нас было семь человек. И вот-вот должен был подойти начальник экспедиции, который где-то задерживался. «Великолепная семерка», как уже успели «окрестить» нас в институте. Великолепная ли? Это еще предстояло доказать. И, прежде всего, самим себе. Назавтра, – после знакомства и обсуждения плана работ, – мы занялись упаковкой необходимых вещей и оборудования. А еще через день, загрузив все это в кузова двух институтских машин, в яркий солнечный февральский день выехали из Листвянки в Большие Коты, до которых напрямую, по льду, было не больше двадцати километров. Я полулежал на матрасе у правого борта грузовика и, когда тот начал съезжать с дороги на прозрачный почти до невидимости байкальский лед, почувствовал в спине некий озноб. И мне непроизвольно захотелось тут же выпрыгнуть из кузова. Казалось, что тяжелая груженая машина, медленно съезжающая с дороги, а точнее, сворачивающая на ледовую, тут же ухнет под эту тонкую, хрупкую, ненадежную «пленку», разделяющую воду и воздух. Но… прошла минута, другая… Пять, десять минут, а машины одна за другой, все так же монотонно гудя моторами, неспешно и даже как-то убаюкивающе катили по льду. И за ветровым стеклом кабины второй машины, следующей за нами, я видел спокойные улыбающиеся лица двух моих коллег и шофера. Они о чем-то оживленно говорили. Я тоже постепенно привык к этой езде «по воде», хотя ехал по льду Байкала впервые… Примерно через полчаса мы прибыли на место, где уже стояли три вагончика, притащенные сюда накануне. Их полозья и прочертили нам дорогу по льду и кое-где в нанесенном на него ветром снегу. Чуть в отдалении от самого большого вагончика лежал на боку и наш подводный сварной «дом». Самый вместительный вагончик-балок должен был стать для нас и лабораторией, и жильем, и столовой одновременно. Самый маленький – предназначался для дизеля автономной электростанции. Это сооружение скорее напоминало очень большой сундук с небольшим оконцем над низкой дверью, чем, собственно говоря, полноценный экспедиционный вагончик. Третье наше строение, представляющее по размерам нечто промежуточное между электростанцией и жилым балком, было раскрашено большими черно-белыми квадратами (по четыре с каждой его стороны) и предназначалось для подводных погружений. По форме это был куб два на два метра с дверью, небольшим окошком и открывающимся в полу четырехугольным люком. Люк этот совмещался с лункой нужного размера, и она, в отличие от большой, наружной, два на два метра, в которую и был впоследствии опущен наш подводный дом, почти никогда не замерзала, а лишь схватывалась иногда, в особо морозные ночи, тонким ледком… Но… обе эти лунки еще только предстояло выдолбить, чем мы с Женей Путиловым и занялись, получив от Резинкова по пешне из наполовину уже разгруженного, пока что прямо на лед, груза. Коля несильными ударами пешни оконтурил размеры и места лунок и вновь вернулся к машине, а мы приступили к долбежу. Работенка эта, при тогдашней почти метровой толщине льда, скажу вам, не из легких. Иногда даже создавалось впечатление, что мы пытаемся очень примитивными орудиями труда выкрошить полутораметровый квадрат (начали мы с малой лунки) чуть ли не в бетонной стене. Так неохотно лед поддавался колке. А суть процесса, в общем-то, проста. В оконтуренном пространстве пешней раскрашиваешь лед, который потом, слой за слоем, по мере углубления, специальными «черпаками» – обычными совковыми лопатами с просверленными в них большими дырами, отчего они напоминают дуршлаг, выбрасываешь наружу. Кусочки льда разных размеров, падая на блестящий панцирь Байкала, позвякивали, как маленькие колокольчики, а потом, когда лед повлажнел, – от пробитых уже до воды пешнями дыр, в которые резко хлынула прозрачная, холодная, бурливая, слегка зеленоватая вода, быстро заполнившая все пространство уже почти выдолбленной лунки, – он только тихо шуршал, падая на кучу вынутого из лунки осколочного льда. Мы порядком подустали, пока выдолбили требуемых размеров майну и вычерпали уже плавающие в ней последние куски и кусочки льда. Еще раз нагнуться было тяжко, и позвоночник, казалось, гудел, как высоковольтные провода. Но гудеж этот был, надо сказать, каким-то жизнерадостным! И может быть от этого, глядя, как согнула наши спины работа, мы оба разом, с оханьем разогнувшись, вдруг весело и беспричинно рассмеялись. Усилиями всех, не такой уж, впрочем, тяжелый, и еще пустой водолазный вагончик был установлен на место. И выдолбленная нами майна оказалась теперь прямо под его люком. Все снова занялись своими делами, а мы с Женей приступили к долбежу второй «форточки» в метровом байкальском льду. Пока работали над ней, все остальные члены экспедиции полностью разгрузили машины, и они, развернувшись и пробуксовывая вначале на прозрачном, праздничном из-за веселых бликов солнечного света на нем, льду ушли обратно в Листвянку, для связи с которой нам был оставлен мотоцикл «Урал», тоже привезенный в кузове одной из них. Первые часы нашего пребывания на льду были заполнены работой, связанной с обустройством лагеря. Все хотелось сделать быстро, хорошо и засветло. Может быть, поэтому в обеденное время мы лишь наскоро перекусили бутербродами с чаем из термосов, привезенных с собой. Сразу же после этого «бутербродника» начали распаковывать необходимые вещи, определяя их по своим местам. На длинной ровной и гладкой жердине – «мачте», прикрепленной к торцу жилого вагончика, взвился самодельный, изготовленный еще в Листвянке, небольшой треугольный флаг, на белом фоне которого был нарисован оранжевый морской конек. А под ним полукругом готическим шрифтом коричневого цвета было выведено: «Dum spiro spero» – «Пока дышу – надеюсь». Флаг беззаботно трепетал на ветру в уже обозначившихся пока еще не таких густых сумерках. И даже не сумерках, а еще только едва наметившемся предвечерье. Первый день экспедиции подходил к концу… Проверили радиосвязь с берегом, поскольку некоторые из ее участников находились в лабораториях биостанции, устанавливая там свои приборы. Радиосвязь работала нормально, после чего и был объявлен общий сбор в лагере через час. Заработал движок нашей электростанции, разорвав такую плотную, как уже сгустившиеся за этот прошедший час сумерки, тишину. И звук движка тоже почему-то не был назойливым, а наоборот, казался веселым щебетом. А тут еще засветились окна жилого вагончика, которые, отражаясь янтарными квадратами, заблестели на льду. На мачте и над входом в жилой балок тоже зажглись огни, как-то карнавально освещая наш небольшой лагерь и островок ледового пространства возле него. И от этого новорожденного света шагать по льду к лагерю стало еще веселее. Игривый легкий ветерок раскачивал круг света от прикрытой сверху плоским металлическим плафоном лампы над дверью балка и взвихривал в освещенном пространстве тихо падающий редкий снежок. За гранью этого усеченного желтого конуса света темнота казалась еще плотнее и из темно-фиолетовой превращалась в черную. У меня было такое ощущение, что ветер радуется нашему прибытию в его доселе не обжитые никем владения, и именно в честь данного события исполняется легкий порхающий танец снежинок, кружащихся в постоянно движущемся по блестящему темному «паркету» льда круге и конусе света. Видимо, грустно было ему доселе одному гулять на этаких просторах!.. В вагончике уже топилась печь, и отблески огня от ее неплотно прикрытой дверцы весело прыгали по стенам и потолку в углу за перегородкой, тоже исполняя свою древнюю, но в то же время вечно новую юную пляску огня. На газовой плите рядом с печью, на которой в эмалированном ведре таял битый лед, Света заканчивала готовить ужин. В спальном отсеке кто-то включил магнитофон… «Все мои заботы и печали тонут в кубке крепкого вина! Трапезой нехитрою день кончаю, чтоб потом уйти в объятья сна…» – раздался голос одного из апостолов из такой модной тогда постановки «Иисус Христос – суперзвезда». — Правильно намекает, – поддержал кто-то мысль поющего. — Расставляйте тарелки, стаканы – все готово, – объявила Света. И я вдруг почувствовал, как устал и проголодался за этот первый экспедиционный день. А запах тушенки с луком и макаронами сделался таким желанным. — Принеси льда для шампанского, – обратился ко мне Резинков и передал не высокую, но широкую зеленую снаружи и светлую внутри эмалированную кастрюлю. Шампанское было припасено нами еще в Листвянке. И предназначалось для двух новоселий – надводного и подводного. Этот вопрос был также обсужден за день до прибытия на место. То есть, вчера. Хотя в это уже с трудом верилось, потому что казалось, что и институт с его чистеньким конференц-залом, и Листвянка, и вся моя более-менее комфортная городская жизнь отодвинулись куда-то уже очень далеко. Во всяком случае – не во вчера… После тепла вагончика на льду резко обдало холодом. Словно кто-то очень огромный вдруг заключил тебя в свои ледяные объятья. И от этой мысли здесь, в одиночестве, стало не по себе. Свет из двух окон вагончика, выходящих на эту сторону, янтарными квадратами лежал на льду у моих ног, частично захватывая и склон горки битого и тоже желтоватого льда возле большой спокойной черной майны с плавающими в ней голубыми льдинками звезд. За окном вагончика приглушенно звучали смех, музыка, слышались оживленные голоса, словно доносящиеся сюда очень издалека. Здесь же, на льду, лишь первобытность и первозданность. Я и ветер. И казалось, все это уже очень давно, с незапамятных времен, было со мной и во мне. И пребудет вечно, как это вот пространство с неясными, едва различимыми в темноте контурами близких гор, и этот холод и неуют и мое одиночество, словно я в один миг очутился на далекой, но смутно знакомой мне с детства планете. И даже не верится, что эти два таких разных мира отделяет друг от друга лишь тонкая, из двух слоев фанеры и утеплителя между ними, стена вагончика. Чуть в стороне от большой майны одиноко покоился на боку наш подводный дом, тускло поблескивающий иллюминаторами, словно большими добрыми наивными глазами, глядящими в звездное небо. Звезды же в двухметровом, более черном, чем купол неба, квадрате лунки слегка подкрашивали своим синевато-зеленоватым блеском эту страшную бездонную черноту воды. При легком ее колыхании от низового ветерка они на миг исчезали, будто гасли навсегда. И гаснущие в один миг звезды вселяли в душу цепенящий ужас. И я непроизвольно смотрел на небо, как бы убеждаясь, что там все в порядке. А эти исчезающие то и дело, заныривающие в майне их отражения напомнили мне о том, что может быть завтра и мне предстоит уходить в глубину… Мысль не была ни неожиданной, ни страшной, но и веселья в ней никакого я не обнаружил. Поэтому, отбросив как ненужный хлам подобные размышления, я принялся большим и тяжелым водолазным ножом отбивать уже смерзшиеся между собой осколки льда и пригоршнями ссыпать его в свою тару. Набрав полкастрюли небольших, поблескивающих от тусклого света звезд осколков льда, и уже достаточно продрогнув, я вбежал в вагончик. В шум, смех, тепло, к моим коллегам, а может быть и будущим друзьям. Тем более, что все уже сидели за столом и ждали только меня. Пока Света накладывала в чашки еду, две бутылки шампанского охлаждались посреди стола вместе с бутылкой спирта в кастрюле со льдом. Макароны с тушенкой парили перед каждым на столе, и Саша Мурахвери стал открывать первую бутылку шампанского. — Саня, давай, чтоб как у Пушкина: «Вошел и пробка в потолок!», – выразил кто-то пожелание, которое, пожалуй, соответствовало настрою многих. Но вместо этого пробка, со слабым шипом выйдя из бутылки, упала тут же на столе. — Фригидное шампанское, в прямом и переносном смысле, – пошутил Резинков и все дружно (кроме Светы), словно только того и ждали, рассмеялись. — Ну что, коллеги, – хорошо поставленным голосом, как на ученом совете, начал начальник экспедиции Ромашкин, встав и подняв свою зеленую эмалированную кружку с шампанским, – за наше новоселье на льду! Следующее уже будет подо льдом. Ко второму тосту большинство присутствующих предпочли вместо «холодного шампанского» «горячий» спирт. Так что вторая его бутылка так и осталась в кастрюле со льдом не раскупоренной, празднично блестя на горлышке серебристой фольгой.

* * * Я был абсолютно уверен в том, что наш металлический дом, который мы не без труда, надо сказать, подтащили к майне, камнем ухнет в воду, и никакие капроновые веревки, привязанные к специальным крепежным кольцам, приваренным по углам его «крыши», не удержат его. Но, как ни странно, все получилось как раз наоборот. Он вообще не хотел тонуть. Воздух, находящийся в нем, не давал дому погружаться. И он колыхался на поверхности воды, скребя своими углами края майны, и почему-то напоминал огромный, неправильной формы барабан. На этом примере я, пожалуй впервые, в действии и убедился в непоколебимых законах физики. Впоследствии же я не раз убеждался в том, что наши земные ощущения обманчивы и чаще всего не соответствуют реалиям мира подводного. Закон всемирного тяготения, такой непререкаемый и надежный на земле, ведет себя совсем иначе в гидрокосмосе по той простой причине, что вода в восемьдесят раз плотнее воздуха… Итак, наше нелепое сооружение колыхалось себе в проруби и все никак не хотело уходить под воду. Тогда в майну в «мокрых» гидрокостюмах, ластах и масках, но без аквалангов, что для меня было тоже странно и страшно, поскольку глубина представлялась все-таки агрессивной (только и ждущей, кого бы проглотить), а не инертно-ленивой, каковой была на самом деле, спустились два Николая – Давыдов и Резинков. Они открыли специальный вентиль на «крыше» нашего подводного жилища, и воздух, посвистывая и шипя, словно сердясь на кого-то, в огромной спешке стал вырываться наружу, а дом, направляемый Николаями, сначала медленно, нехотя (будто раздумывая о чем-то своем), а потом все быстрее и быстрее стал уходить под воду. И через некоторое время, как в крутом кипятке, исчез в буре пузырей, заполнивших пространство майны. Еще через минуту веревки, привязанные к нему и закрепленные металлическими штырями, вбитыми в лед, натянулись, а вода в проруби стала спокойной. Это означало, что дом опустился на полагающуюся ему пятнадцатиметровую глубину. О чем свидетельствовали и разноцветные метки на веревках. Синие, красные, черные – метровые, пяти- и десятиметровые соответственно. На глади вод, как две нерпячьих головы, в одинаковых черных мокрых шлемах с желтой полосой посередине, с поблескивающими на солнце стеклами масок и с длинными дыхательными трубками во рту, появились головы двух Николаев. — Все в порядке, – сказал Резинков уже стоя на льду и прерывисто дыша. За ним из майны, не так стремительно как он, а грузно, с обильно струящейся по черному гидрокостюму водой и оттого почему-то похожий своей поблескивающей гладкостью то ли на большое «отполированное» бревно-топляк, то ли на маленького китенка, вылез на лед и Давыдов. Сняв маски и ласты, они пошли переодеваться в сухое в водолазный вагончик, где Женя Путилов, судя по всему, уже вовсю раскочегарил (это было видно по обильному белому дыму, поднимающемуся из металлической трубы, торчащей над крышей водолазки, в голубое спокойное небо) маленькую железную печурку, стоящую в углу недалеко от входной двери на железном листе с загнутыми вверх в виде противня краями, а я лег на живот у края майны. То же сделали и те, кто находился здесь. Наверное, со стороны создавалось впечатление, что несколько человек, мучимых нестерпимой жаждой, припали наконец к живительному источнику. Однако здесь была «жажда» иного рода и, пожалуй, даже не жажда познания, а простое любопытство. Мы смотрели в этот огромный для нас и такой мизерный для Байкала «иллюминатор», проделанный нами во льду, вполне осознавая, впрочем, значимость этого отнюдь не ординарного события. Первый (и до сего времени пока что единственный) на Байкале подводный дом занял в каньоне свое, предназначенное ему место! Блестя иллюминаторами, он слегка раскачивался – на прочных и тонких капроновых веревках, белыми струнами уходящих от углов дома к углам майны – из стороны в сторону в спокойной прозрачной, казавшейся слегка зеленоватой воде, недалеко от небольшой расщелины в скале, склон которой был сплошь усеян «кустами» и «кустиками» разлапистых губок. И, может быть, это их ярко-зеленый цвет так подкрашивал воду. Дом, казалось, находился так близко от нас, что почти верилось – протяни руку и коснешься его… Солнечный свет в воде становился струящимся, бодрым, живым. И наш домик стоял внутри этой огромной прозрачно-янтарной четырехугольной колонны, имеющей свои четкие очертания и размеры, соответствующие размерам майны. Основание «колонны» стояло несколькими метрами ниже дома, на достаточно гладкой террасе скалы, куда подводными течениями каньона нанесло немного песка, и он белел и слегка золотился теперь в этом квадрате света. Веселые блики играли и на немного скошенной «крыше» нашего выкрашенного в белый цвет дома с единственным на ней верхним иллюминатором. Оттого же, что вода больше не пузырилась и была удивительно спокойной, она казалась иногда толстым многометровым стеклом. Лишь изредка небольшой прозрачный пузырь воздуха отрывался от, видимо не до конца закрученного, стравливающего вентиля и лениво устремлялся вверх. Достигнув поверхности воды, он лопался, озорно при этом булькнув. Но бульки эти были очень редкими… Теперь к нашему подводному дому – типа колокол – надлежало цепями снизу прикрепить металлическую корзину, опустив в нее сначала большой баллон со сжатым воздухом, при помощи которого через резиновую трубку будет постепенно, небольшими порциями в дом закачиваться воздух. Сначала совсем чуть-чуть, чтобы уравновесить груз самой корзины и баллона, а потом, когда в нее уложат балласт, – чугунные двадцатикилограммовые чушки – подкачку можно будет вести почти постоянно. По расчетам две тонны (сто чушек) должны были уравновесить заполненный воздухом дом. Груз предстояло переместить в корзину со льда, и я не без основания подозревал, что это «упражнение с отягощением» предстоит опять исполнить мне и Путилову, как «молодняку». Закреплять же корзину, принимать и укладывать балласт, подкачивать в дом воздух будут снова двое Николаев, греющихся и отдыхающих сейчас в водолазке.