Сегодня в нашем «Перевале» необычная стихотворная страничка. Она посвящена не лирике, как обычно, а суровой прозе жизни. Хотя и в стихах. Но злободневных. Или, как писали раньше в советской прессе, «на злобу дня».

90 лет назад родился Олег Табаков. Он стал выдающимся актером театра и кино, талантливым режиссером и вдумчивым педагогом, который подготовил не одно поколение...

«Американские горки» российской истории.

Исполнилось 100 лет со дня рождения писателя Юрия Трифонова.

Его день рождения – на днях (19 августа). И хотя цифра 88 выглядит внушительно, он для всех и навсегда остался молодым…

«Демократия – это когда у людей есть возможность голосовать», – заявил в ходе одного из недавних брифингов российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Звучит вроде бы убедительно: и вправду, ну какая демократия без голосования? Но при ближайшем рассмотрении выходит, что характеристика неточная и...

Публицистика на сайте для пенсионеров Moi-goda.ru |

|

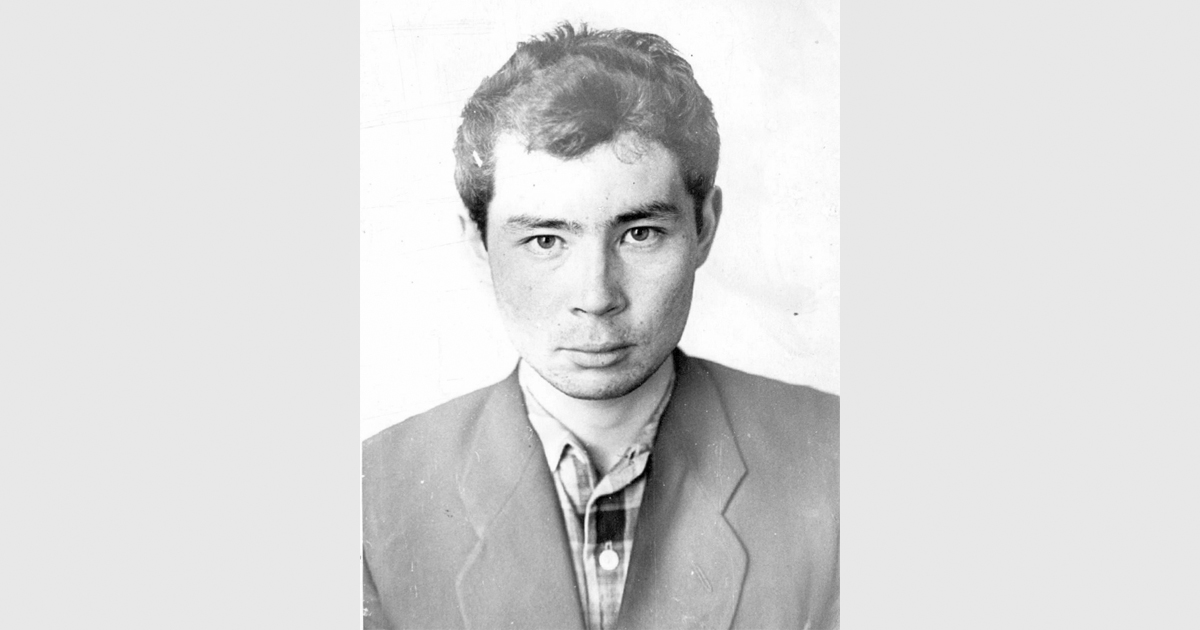

Нашего постоянного автора Виктора Калинкина нет особой нужды представлять читателям «Моих годов». Он уже неоднократно отмечался со своими «произведениями малых форм» и в «Перевале», и в специальных литературных полосах «Окно «Перевала». Это хорошо запомнившиеся читателям и получившие их восторженные отклики рассказы «Сирота», «Юркина любовь» и другие. Сегодня мы представляем его новые произведения из серии «Невыдуманные истории». «Демократия – это когда у людей есть возможность голосовать», – заявил в ходе одного из недавних брифингов российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Звучит вроде бы убедительно: и вправду, ну какая демократия без голосования? Но при ближайшем рассмотрении выходит, что характеристика неточная и неполная. Эту слегка измененную по звучанию рекламную фразу из 90-х о необходимости чего-то там пить, чтобы окончательно не засохнуть, я как мантру, как заклинание твердил на протяжении всего своего недавнего пребывания в больнице. Константин Демидов – автор двух поэтических сборников: «Признание» (2003), «Есть у сердца Родина» (2021). Его стихи публиковались в сборниках поселка Большой Луг, Шелехова и Москвы. С этим нашим автором – Виктором Калинкиным наш читатель уже знаком (его рассказ «Сирота» был опубликован в апрельском номере «Перевала»). Виктор Николаевич родился в 1950 году в Забайкалье, окончил отделение журналистики ИГУ в 1978 году, работал в районных, городских и областных газетах. С 1982 по 2002 год был собственным корреспондентом центральной газеты «Лесная промышленность» по Иркутской области. Виктор Николаевич – автор документальных книг «Гигант на Ангаре», «Помним Братск», многих очерков, опубликованных в журналах и коллективных сборниках. Его рассказы печатались в газетах и в литературно-художественных изданиях, в том числе и в альманахе «Сибирь» в 80-е годы. Позже в разные годы выходят сборники его рассказов: «Колокола», «Случайный прохожий» и сборник стихов «Возвращение в деревню». Сегодня мы познакомим вас с новым его рассказом «Юркина любовь». От редакции: В июле 1961 года началось наполнение Братского водохранилища. После его завершения уровень Ангары поднялся в иных местах более чем на 100 метров, и Братское водохранилище стало самым крупным в мире искусственным водоемом, который поглотил бесчисленное количество мелких и крупных деревень. Отзыв о книге Галины Макагон «На изломе» о знаменитом роде Замащиковых из Заларинского района. В минувшую пятницу в поселке Залари произошло, без всякого преувеличения, большое историческое событие – в районном Доме культуры «Родник» состоялась презентация книги с одноименным названием, вынесенным в заголовок этого материала, неутомимого и последовательного исследователя истории Сибири, сотрудника краеведческого музея поселка Залари Галины Николаевны Макагон. От редакции: Как и обещали, очередной выпуск «Перевала» мы посвящаем Усольскому городскому литературному объединению имени Юрия Аксаментова. В этом году объединению исполнится уже 67 лет. Сегодня вы познакомитесь с информацией об этом ЛИТО его руководителя Инны Коноплевой, с рассказом Александра Балко и стихами поэтов-юбиляров из этого творческого объединения города Усолья-Сибирского. Как разговаривает с нами, простыми смертными, верховная – прежде всего, федеральная – власть? Очень много комплиментов, высоких оценок в наш адрес: мол, главное богатство страны – люди. В последнее время заметил одну, на первый взгляд странную, закономерность: чем дальше от Великой Отечественной войны, тем больше к ней интерес. И не только историков (как «работающих на политику», так и свободных от этих догм) или старшего поколения, у которого война оставила неизгладимый след в судьбе. Торжественное собрание, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне, подходило к концу. Традиционный доклад секретаря парторганизации М. Суханова, праздничный приказ начальника РЭС Н. В. Варламова с вручением грамот, премий и благодарностей – все как по накатанной дорожке, по отработанному годами сценарию, без лишних вопросов катилось к завершению, впереди ждал праздничный стол. Все-таки удивительны выкрутасы памяти. Утром выпал снег. Обметал от него машину, и вид этого хрустящего пуха, похожего на ворохи свежей стружки, вдруг вызвал в памяти такие глубокие воспоминания детства, что не приходили в голову многие десятилетия и, казалось бы, были забыты уже навсегда. Они навеяли образ человека, благодаря которому я усвоил навыки столярного дела и познал первые уроки другой, совсем не книжной или киношной жизни. Завтра мы отметим один их самых любимых праздников – День весны и труда. Когда-то он назывался Днем международной солидарности трудящихся, но вместе с уходом от власти КПСС солидарность куда-то исчезла… Ветеран труда, ветеран военной службы, к. т. н., член-корреспондент АН авиации и воздухоплавания Иван Львович Марков – потомственный сибиряк (родился в деревне Шорохова Киренского района в большой крестьянской семье). После школы, окончив в 1970 году ИВАТУ по специальности «авиационный техник», был направлен на Северный флот на должность старшего техника корабля. Литературным творчеством занялся во время учебы в академии Жуковского (1980–1984 гг.), где был внештатным литсотрудником газеты академии «Вперед и выше». Там же начал писать и стихи, но, как выражается сам Иван Львович, больше в стол. После 1993 года в связи увольнением со службы по выслуге лет связей с ВС РФ не потерял, многие годы занимался производственными и экологическими проблемами (переработка затонувшей древесины), ведет активную общественную работу (в Совете ветеранов Октябрьского округа Иркутска, в составе ТОСа «Городок ИВАТУ»), помогая людям защищать их интересы и… продолжает писать стихи. Сегодня у него премьера в нашем «Перевале». Виктор Николаевич Калинкин родился в 1950 году в Забайкалье. Окончил отделение журналистики Иркутского государственного университета. Работал в районных, городских и областных газетах. С 1982 по 2002 год был собственным корреспондентом центральной газеты «Лесная промышленность» по Иркутской области. Автор документальных книг «Гигант на Ангаре», «Помним Братск», многих очерков, опубликованных в журналах и коллективных сборниках. Награжден почетными грамотами Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР, Федеральной службы лесного хозяйства России, почетной грамотой Верховного Совета РСФСР. Как-то в нашей редакции собрались отметить день рождения одного из нас коллеги – бывшие журналисты и редакторы различных СМИ. Нас было тогда шесть человек, и все разных возрастов – от 45 до 85. В ходе этого сабантуйчика мы, кроме всего прочего, вспоминали и нашу прежнюю жизнь (каждый свою). И как-то сам собой возник спор: а когда, черт побери, нашему народу все же «жилося весело, вольготно на Руси»? Какой период СССР и какого правителя тех времен можно бы было назвать лучшим и худшим по отношению государства к своим подданным? Придя в квартиру, он быстро заварил крепкий чай, сел у окна и, отхлебывая маленькими глоточками, еще раз пропускал через себя слова, сказанные Любовью Васильевной: Все вспоминалось без внутреннего трепета, а как о чем-то постороннем. Потом вспомнил, как ездил на похороны матери. – Летать стали на «боингах», свои авиазаводы еле-еле существовали, и только потому, что армия не могла остаться без истребителей, бомбардировщиков. А профсоюз не помог и не вступился, он завял, о нем у нас даже никто не вспоминает. Вы-то лучше меня это знаете, – она понимающе взглянула на Свистунова. – Муж с завода не стал уходить, иногда по вечерам и даже в праздники занимался извозом на машине, как говорят у них, таксовал. Слава богу, гараж рядом с домом… удобно. Я ужасно переживала, потому что он чаще всего выезжал вечером, сейчас такой беспредел, бандит на бандите… Выживали кое-как, а потом неожиданно поступил заказ, и работа появилась, не в таком объеме, как раньше, но жить стало получше. Это было не сегодня, а сегодня рассказано, то есть вошло в этот солнечный день, как явь. Могло случиться вчера, а не более пятидесяти лет назад, как на самом деле. Есть большая разница: одно – когда о чем-то рассказывает очевидец, другое – когда рассказывают о том времени, когда его очевидцев ни одного не осталось. В первом случае давнее полно неостывшего трепета, и слова, о нем сообщающие, наполнены воздухом и дыханием. Он пришел домой подавленным. Работы больше нет. Вставали простые жизненные вопросы: на что жить, есть, пить. Нависла пустота, в душе пропасть, казалось, что наступила непоправимая безвыходность. Точнее было бы назвать эту статью «Вопль беспомощного пенсионера!». А заодно и засвидетельствовать еще, что та ценовая интервенция, которая и невооруженным глазом видна каждому и повсюду на ценниках, вовсе даже и не ползучая, а прямо-таки скачущая во весь опор! В заботах и делах как-то незаметно пришла весна. А с нею март и праздник, посвященный нашей дорогой и любимой половине человечества – мамам, женам, подругам, сестрам, дочерям… И, конечно же, ее Величеству Любви. Музыка? Чайковский. Театр? Пьесы Чехова. Литература? Достоевский и Толстой. Мода? Натуральный мех, жемчуга и нежные декольте. Внешность? Высокие скулы, светлые глаза и сочный рот. Фигура? Женственные формы. Такой ответ дает русская культура тем, кто тщился и тщится ее отменить. И это не какие-то наши внутренние критерии или оценки – это то, что затопило в эти дни на манер цунами все публичные западные площадки планетарного масштаба. Сделав остановку на этой станции в конце минувшего года, наш литературный «Зеленый трамвай» отправляется на станцию «Весна». Слова, вынесенные в заголовок комментария, в одном ряду с осетриной второй свежести. Фраза «Не все так однозначно» стала избитой, заезженной, пресловутой и в значительной степени утратила изначальный смысл. Однако сейчас она как нельзя к месту. На днях открыл платяной шкаф и задумался: что бы надеть? И вдруг с недоумением понял, что выбрать из того, что находится передо мной, весьма сложно. А потому надел, что ближе лежало… Снова посмотрел в шкаф, и тут возник вопрос – а зачем мне все это нужно? Новые рубашки, одетые один раз, костюмы, из которых «вырос» и не снимал с вешалки годами и, конечно, которые уже не надену. Множество других мелких вещей, частью вышедших из моды, частью просто постаревших, лежащих и висящих без дела. Каждый год приносит круглые даты в мировой и отечественной истории. Даже если не уходить в седую древность и не стремиться охватить необъятное (то есть буквально все, что заслуживает внимания), то в 2025-м можно назвать как минимум три юбилея всероссийского масштаба. В последнее время (недели, месяцы, а то и годы) стал ловить себя на мысли, что как-то перестал понимать многое из окружающего. И людей (порой даже близких, и уж тем более отдаленных, но известных, облеченных авторитетом и властью) с их часто непонятными поступками, решениями и действиями. И целые народы, нации, государства – этих «представителей человеческой цивилизации» с их политикой, жизнью и «историческими процессами развития». Да зачастую и саму жизнь с ее крутыми завихрениями. ЧерныйОн оправдывал свою кличку на все сто: весь, без единого пятнышка, был черным, как уголь. Поджарое красивое тело, широкая мощная грудь. Плоский гладкий лоб, острые небольшие усики и круто закрученный хвост крутым калачом. Большие глаза на черном фоне сурово поблескивали, а мощная шея бодро держала его благородных форм голову. Суровый взгляд глаз был обманчив: собака была покладиста, спокойна, послушна и умна. Ее хозяин, Николай, не сюсюкал с Черным, был ровен в отношениях с ним. Собака его хорошо понимала, слушалась беспрекословно, выполняла команды «лежать», «сидеть», «в машину», «вперед». Умный был пес. Уважение охотников команды он заслужил сразу своей самостоятельностью, незлобивостью, внимательным взглядом суровых глаз, трудолюбием и сообразительностью. В газете «Мои года» прошла публикация кандидата искусствоведения Тамары Бусаргиной о книге прозы Светланы Михеевой «Каплин дом». Действительно, искусствовед призван увидеть нечто приемлемое во всякой невнятной картине и сделать расшифровку для широкой публики… Я тоже прочла эту повесть, еще в январе этого года, но публикации тогда не сделала. А теперь полагаю, что мой текст стал актуален. Когда это было-то? Ход событий записал, а дату поставить не удосужился... Ну, конечно, в конце 90х! Тогда и меня во время поездки в Новороссийск дважды на вокзалах милиция (ещё же милиция была) задержать собиралась за внешний вид (чёрный, страшный, с бородой), хорошо, что проводники «отбили», а после этого я уж без паспорта никуда не выходил, даже в тамбур. Вы помните, с каким наслаждением в детстве мы лакомились куском черного хлеба? Нам он казался пищей богов! Мы были худые, подвижные и, что говорить, не всегда сытые. Книга Светланы Михеевой состоит из двух повестей – «Каплин дом» и «Открытое море». Книга получила большой резонанс, правда, с большим разбросом мнений. Меня, как коренную иркутянку, более всего заинтересовала повесть «Каплин дом». Ох, и гостеприимен же наш русский язык! И какого только беса он не привечает! Вот недавно во вполне официальном сообщении споткнулся на слове «абилимпикс». Сразу и не понял, что за зверь такой, что за набор в общем-то знакомых букв? Раскрыл словарь – а это в дословном переводе с английского означает «олимпиада возможностей». Ну чем не вполне адекватное название известному движению? Но захотелось какому-то грамотею «европеизироваться», и пошло гулять иностранное словечко по интернетам… Нет, разумеется, страна с таким названием – одна. И государство – тоже. Речь о духовно-нравственном измерении, если хотите – о разном восприятии и окружающего мира, и самих себя. По-иностранному – о ментальности. Никак я не могу понять: отчего это так все в нашем отечестве происходит? Причем за редким исключением с завидным постоянством. Ну, вот хотя бы на протяжении всей моей уже совсем не короткой – более чем семидесятипятилетней – жизни, что слышим мы от власть имущих разной высоты и ранга занимаемого ими положения одно, а на деле видим совсем другое. Порой совершенно противоположное, ими же самими сказанного о грандиозных или не очень грандиозных планах. Например, по улучшению жизни народа, а вовсе не отдельных его представителей. Ну, тех, что и народом-то уже давно не являются, ибо живут совсем в ином мире и совсем в другом мире. То есть в конечном итоге все получается у нас по присловью Виктора Степановича Черномырдина, человека остроумного и знающего властные структуры не понаслышке, стоявшего во главе российского правительства с 1992 по 1998 год: «Хотели как лучше, а получилось как всегда…» Не создавай себе кумира, Не называй бриллиантом медь. Пойми несовершенство мира, Чтобы потом не пожалеть. Пришла вкрадчивая, скрытная, многозначительная пора. Днем еще тепло, даже жарко. Но к вечеру уже чувствуется прохлада, а утренний туман – правда, с ним нынче в Иркутске задержка – долго не позволяет разглядеть, что происходит вокруг. В зеленой листве появляются красно-желтые вкрапления осени, стрекотание кузнечиков к середине месяца замолкает, на смену радостному оживлению природы приходит задумчивая тишина. Каждый раз, приходя в магазин, мы невольно сравниваем цены сегодняшние и вчерашние. И с огорчением отмечаем, что вчерашняя цена, пусть на немного, отличается и отнюдь не в сторону снижения. Вот это и называется инфляцией… |